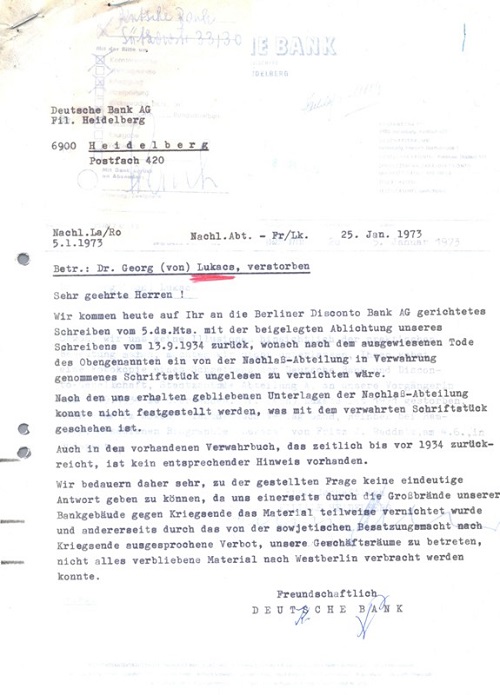

Ans Licht geholt

Dokumente aus der Geschichte der Deutschen Bank

Die Historische Gesellschaft präsentiert unbekannte Dokumente aus der bis 1870 zurückreichenden Geschichte der Deutschen Bank.

Es handelt sich dabei um eine bunte Mischung: Manches ist von großer Tragweite, anderes eher zum Schmunzeln oder zum Nachdenken. Den Originaldokumenten beigefügt ist ein erklärender Kommentar, der die Einordnung in ihren (bank-)historischen Kontext erleichtern soll.

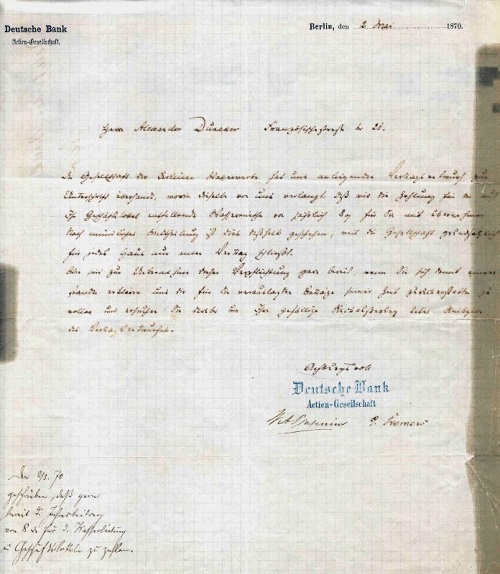

Zeige Inhalt von 02.05.1870 - Chefsache in frühen Tagen: Eine Wasserrechnung

Deutsche Bank

Deutsche Bank

Actien-Gesellschaft

Berlin, den 2. Mai 1870

Herrn Alexander Duncker, Französische Straße Nr. 21

Die Gesellschaft der Berliner Wasserwerke hat uns anliegenden Vertragsentwurf zur Unterschrift übersandt, worin dieselbe von uns verlangt, daß wir die Zahlung für die auf Ihr Geschäftslokal entfallende Wassermiethe von jährlich 8 Thalern für Sie mit übernehmen. Nach mündlicher Mittheilung ist das deßhalb geschehen, weil die Gesellschaft grundsätzlich für jedes Haus einen neuen Vertrag schließt.

Wir sind zur Uebernahme dieser Verpflichtung gerne bereit, wenn Sie sich damit einverstanden erklären, uns die für Sie verauslagten Beträge seiner Zeit zurückerstatten zu wollen und ersuchen Sie darüber um Ihre gefällige Rückäußerung unter Rückgabe des Vertragsentwurfes.

Achtungsvoll

Deutsche Bank

Actien-Gesellschaft

W. A. Platenius G. Siemens

[Bemerkung]

den 2.5.70 geschrieben, dass gern bereit d. Jahresbeitrag von 8 Thalern für d. Wasserleitung im Geschäftslokale zu zahlen.

Kommentar

Es war gerade drei Wochen her, dass die Deutsche Bank am 9. April 1870 ihre Geschäfte in den äußerst bescheidenen Räumen der Französischen Straße 21 in der Berliner Friedrichstadt aufgenommen hatte, als sich das späterhin größte Kreditinstitut des Landes bereits mitten in Vertragsverhandlungen befand. Mit nichts – im tatsächlichen Sinn des Wortes – geringerem als der Wassermiete beschäftigt sich das älteste überlieferte Dokument zur Geschäftstätigkeit der Deutschen Bank. Georg Siemens persönlich hatte sich gemeinsam mit seinem (zu dieser Zeit einzigen) Vorstandskollegen W. A. Platenius der Sache angenommen. Bei der Handvoll Mitarbeiter, über die das Unternehmen zu dieser Zeit verfügte, dürften sie vermutlich auch die einzigen Zeichnungsberechtigten gewesen sein. Die beiden Jungbanker waren gerne bereit, ihrem Vermieter die von den Berliner Wasserwerken geforderten 8 Thaler vorzulegen - zinslos anscheinend. Das auf den 2. Mai 1870 datierte Schreiben an den Vermieter der Deutschen Bank-"Zentrale" Herrn Alexander Duncker stellt natürlich seinem Inhalt nach ein Kuriosum dar, wirft aber auch ein bezeichnendes Licht auf die Anfänge der Bank. Bei ihrer Gründung hatte sich die Deutsche Bank keinesfalls in einen repräsentativen Neubau einquartiert, sondern die ersten "Geschäftsräume befanden sich in einer Etage eines alten, baufälligen Hauses in der Französischen Straße (Nr. 21), dessen dunkler und nahezu lebensgefährlicher Treppenaufgang nach allen Schilderungen geradezu abschreckend gewirkt haben muß", wie Siemens' Schwiegersohn Karl Helfferich berichtet. Über fließend Wasser scheint die Liegenschaft immerhin verfügt zu haben. Hausbesitzer Alexander Duncker war der Inhaber der gleichnamigen Berliner Verlagsbuchhandlung. Sein Vater Carl Duncker zählte zur Gründergeneration des renommierten Wissenschaftsverlags "Duncker & Humblot". Die ersten Wochen der "frischgebackenen" Deutschen Bank liegen weitgehend im Dunkeln. Siemens' früher Mitstreiter Platenius hat später ganz freimütig zugegeben, wie unbeleckt von der Materie sie ihren ersten Arbeitstag begannen. Einer fragte den anderen: "Was machen wir nun? Haben Sie eigentlich Ahnung vom Bankgeschäft?" Beide verneinten und brachen dann in ein erlösendes Lachen aus. Gerechterweise muss man hinzufügen, dass sich das Führungsgespann Siemens/Platenius in den frühen Tagen der Bank auch bereits mit bedeutsameren Dingen als Wasserrechnungen auseinandergesetzt hat. Schon im zweitältesten Dokument zur Geschäftstätigkeit der Bank, das ein Tag später datiert (3. Mai 1870), sucht der Vorstand um die baldige Notierung der Deutschen Bank an der Berliner Börse nach - für ein als Aktiengesellschaft gegründetes Unternehmen gewiss kein unwichtiger Vorgang. Die beengten Geschäftsräume in der Französischen Straße konnte die Deutsche Bank schon ein Jahr später verlassen und ein eigenes Gebäude in der Burgstraße beziehen. Das Haus Französische Straße 21 wich bald einem aufwendigen Bau der Gründerzeit. Heute dehnt sich an dessen Stelle ein Teil des Gebäudekomplexes der Galeries Lafayette aus.

weiterführende Informationen

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2]

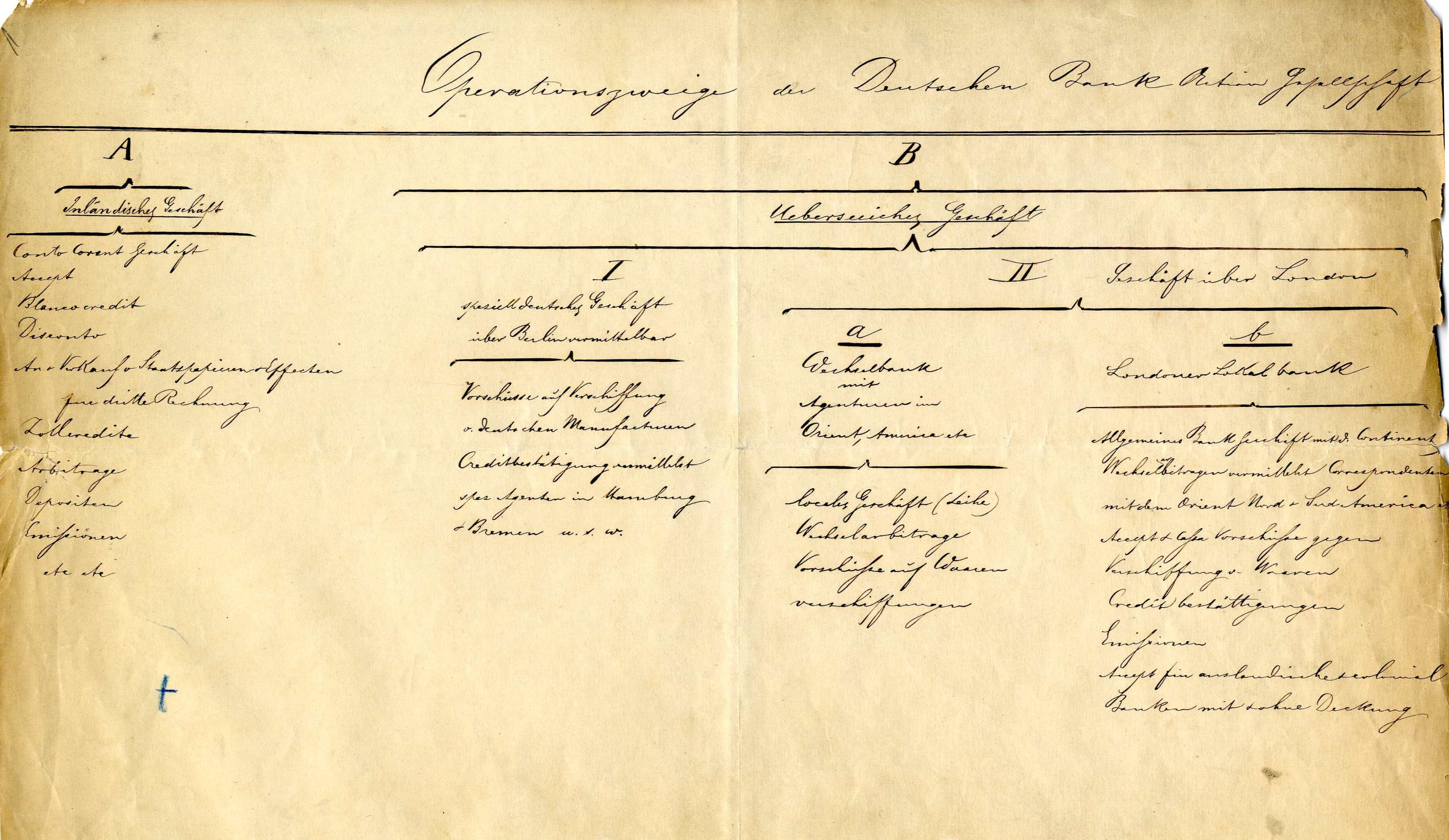

Zeige Inhalt von Oktober 1870 - Ein Masterplan aus dem Gründungsjahr: "Operationszweige der Deutschen Bank Actien Gesellschaft"

Operationszweige der Deutschen Bank Actien Gesellschaft [Organigramm, ca. Oktober 1870]

Operationszweige der Deutschen Bank Actien Gesellschaft [Organigramm, ca. Oktober 1870]

A. Inländisches Geschäft

Conto Corrent Geschäft

Accept

Blancocredit

Disconto

An- und Verkauf von Staatspapieren und Effekten für dritte Rechnung

Zollcredite

Arbitrage

Depositen

Emissionen etc., etc.

B. Ueberseeisches Geschäft

I. speciell deutsches Geschäft über Berlin vermittelbar

Vorschüsse auf Verschiffung von deutschen Manufacturen, Creditbestätigung

vermittelst spez. Agenturen in Hamburg und Bremen u.s.w.

II. Geschäft über London

a) Wechselbank mit Agenturen im Orient, America etc.

locales Geschäft (Leihe)

Wechselarbitrage

Vorschüsse auf Waarenverschiffungen

b) Londoner Lokalbank

Allgemeines Bankgeschäft mit dem Kontinent

Wechselarbitragen vermittelst Correspondenten mit dem Orient, Nord- und Südamerika etc.

Accept und Cassa Vorschüsse gegen Verschiffung von Waaren

Creditbestätigungen

Emissionen

Accept für ausländische und Colonial Banken mit und ohne Deckung.

Kommentar

Aus dem Gründungsjahr der Deutschen Bank datiert ein Schlüsseldokument für die Geschäftsstrategie der neuen Bank: „Operationszweige der Deutschen Bank Actien Gesellschaft“. Ausgearbeitet hat es Hermann Wallich (1833-1928), designiertes Vorstandsmitglied. Das Organigramm ist Teil eines ausführlichen Exposés, das Wallich dem Verwaltungsrat der Bank bei seinem Eintritt im Herbst 1870 vorlegt – gewisser Weise als Morgengabe.

Das auf der Gründungsversammlung am 22. Januar 1870 verabschiedete Statut der Deutschen Bank hatte die Richtung vorgegeben: „Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art, ins Besondere Förderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, den übrigen Europäischen Ländern und überseeischen Märkten.“ Nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit, galt es, diesen Auftrag – ein Spezialinstitut für den Außenhandel zuschaffen – Realität werden zu lassen. Zu diesem Zweck hatte man Hermann Wallich ins Boot geholt, einen ausgewiesenen Kenner des überseeischen Geschäfts, der seit 1863 für den französischen Comptoir d’Escompte in Ostasien tätig gewesen war. Gemeinsam mit Georg Siemens sollte er die Geschicke der Deutschen Bank in den kommenden Jahrzehnten prägen.

In sein Exposé von Oktober 1870 hat Wallich nicht nur seine Erfahrung im Auslandsgeschäft eingebracht, sondern er sieht am Vorabend der Reichsgründung sehr klar die geschäftlichen Perspektiven seines neuen Arbeitgebers. So ist die Entwicklung der Deutschen Bank in den ersten 20 Jahren ihres Bestehens in Wallichs Ausarbeitung wie in einem Masterplan vorskizziert. Neben allgemeinen Geschäftsaufgaben, unter denen etwa das noch wenig entwickelte Einlagengeschäft aufgeführt ist, sind drei von vier Spalten des Organigramms dem Auslandsgeschäft gewidmet. Deutlich unterscheidet er, welcher Teil des überseeischen Geschäfts von Deutschland heraus betrieben werden kann und jenen Aufgaben, die nur über London, dem weltweit führendem Finanzplatz, bewältigt werden können. In den Folgejahren wird der Plan umgesetzt: Schon 1871 und 1872 entstehen Niederlassungen an den wichtigsten deutschen Standorten für den Außenhandel Bremen und Hamburg, 1873 wird die bis zu ihren Schließung 1914 wichtigste Filiale der Deutschen Bank in London eröffnet, 1886 kommt es zur Gründung der Lateinamerikatochter „Deutsche Ueberseeische Bank“. Das Ostasiengeschäft, eigentlich Wallichs Domäne, muss dagegen mit Widerständen kämpfen und Rückschläge hinnehmen. Zwei schon 1872 errichtete Filialen in Shanghai und Yokohama werden nach wenigen Jahren wieder geschlossen. Erst mit der Beteiligung der Deutschen Bank an der 1889 errichteten Deutsch-Asiatischen Bank kommt es hier zu einem dauerhaften Geschäftsaufbau. Als sich Hermann Wallich 1894 aus dem operativen Geschäft der Deutschen Bank zurückzieht, ist die in den "Operationszweigen" aufgestellte Agenda weitgehend abgearbeitet.

weiterführende Informationen

Hermann Wallich – Bankier in Paris, Shanghai und Berlin

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]

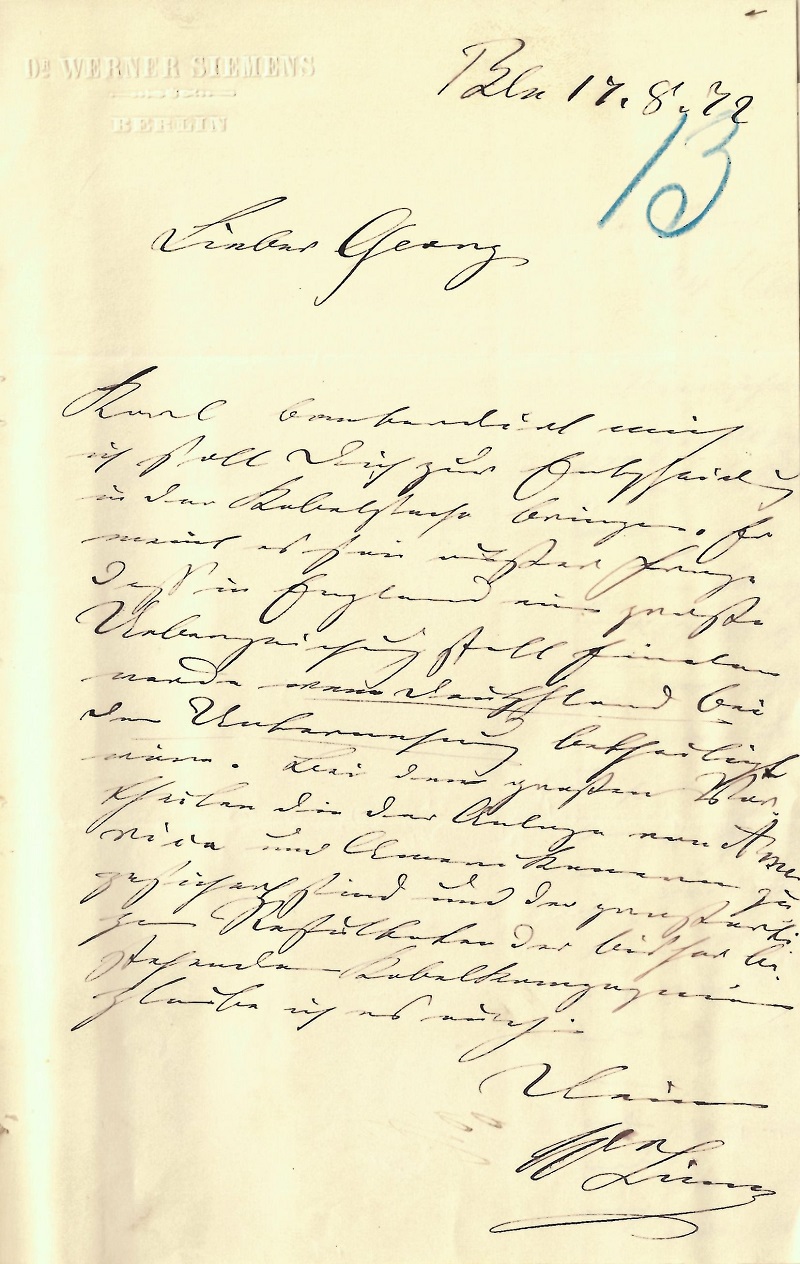

Zeige Inhalt von 17.08.1872 - Die Sache mit dem Kabel

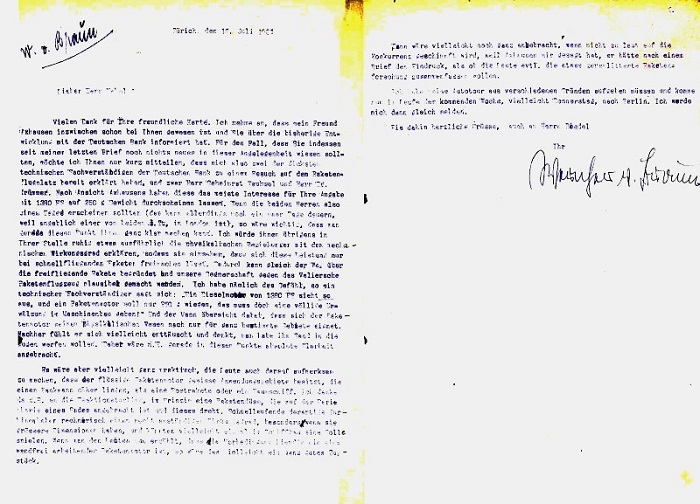

DR. WERNER SIEMENS B[er]l[i]n 17.8.[18]72

DR. WERNER SIEMENS B[er]l[i]n 17.8.[18]72

BERLIN

Lieber Georg

Karl bombardirt mich ich soll Dich zur Entscheidung

in der Kabelsache bringen. Er meint es sei außer Frage

daß in England eine große Ueberzeichnung stattfinden werde

wenn Deutschland bei der Unternehmung betheiligt werde.

Bei den großen Vortheilen die der Anlage von America und Amerikanern

zugesichert sind und den großartigen Resultaten der bisher bestehenden

Kabelkompagnien glaube ich es auch.

Dein

W. Siemens

Quelle: HADB, A134

Kommentar

Dieser Brief vom August 1872 ist Teil einer Korrespondenz zwischen dem Erfinderunternehmer Werner Siemens und seinem Neffen Georg Siemens, dem ersten Vorstandssprecher der Deutschen Bank (ihre Adelsprädikate erhielten beide erst lange nach diesen Ereignissen). Sie thematisiert die mögliche Beteiligung der Deutschen Bank an der Verlegung eines unterseeischen Telegraphenkabels von Irland bis an die nordamerikanische Küste durch die Firma Siemens & Halske. Ihren Anfang hatte die Idee bereits im März 1871 genommen, als Hermann Wallich, der 1870 in den Vorstand der Deutschen Bank berufen worden war, Werner Siemens nach einer Beteiligung an einer Transatlantikkabel-Gesellschaft gefragt hatte. Die Deutsche Bank wurde von amerikanischen Investoren damit beauftragt, das Geschäft auszukundschaften. Dies teilte Werner seinem Bruder Carl mit. Beflügelt durch den Gründerboom unmittelbar nach der Reichsgründung 1871 und der Gelegenheit, sich auf einem internationalen Arbeitsfeld zu betätigen, ließ Carl Siemens die Idee von der Verlegung eines Transatlantikkabels nicht mehr los und so begann er mit dem im Brief erwähnten „Bombardement“ auf Werner. Auch Carls persönliche wirtschaftliche Lage bewegte ihn dazu, die Kabelverlegung zu befürworten. Als Leiter von Siemens Brothers & Co. in England suchte er im Anschluss an den Bau der Indo-Europäischen Telegraphenlinie nach Großaufträgen für sein nicht ausgelastetes Kabelwerk. Doch längst nicht jeder sah in der Verlegung des Transatlantikkabels ein lukratives Geschäft. Innerhalb des Vorstands der Deutschen Bank begegnete man der Unternehmung aufgrund ihres hohen finanziellen Risikos überwiegend mit Skepsis. Mit der Gründung der „Direct United States Cable Company Ltd.“, einer Gesellschaft englischen Rechts mit Beteiligung der Deutschen Bank, war 1873 der Startschuss für das Projekt gegeben. Georg Siemens zeichnete auf eigenes Risiko den nicht untergebrachten Teil des Aktienkapitals der Gesellschaft und stellte einen Betrag von 20 000 Pfund (400 000 Mark) zur Verfügung, der eigentlich seine finanziellen Möglichkeiten um einiges überstieg. 1873 kam es zu einem großen Crash am Londoner Finanzmarkt, der das Resultat von Überspekulationen war. Dies führte Georg Siemens an den Rand des Ruins und Zerwürfnisse innerhalb der Familie waren die Folge. In einer Sache sollte Werner Siemens jedoch Recht behalten: Langfristig sollte sich die Verlegung des Transatlantikkabels für Siemens & Halske auszahlen. Obwohl die Telegraphenlinie 1877, nicht einmal zwei Jahre nach Fertigstellung, von dem „Kabelring“ des britischen Unternehmers John Pender übernommen wurde, folgten lukrative Aufträge durch französische und amerikanische Magnaten. Die Wettbewerbsfähigkeit im zukunftsfähigen Seekabelgeschäft war erprobt und der Name der Firma Siemens & Halske in den USA fortan bekannt.

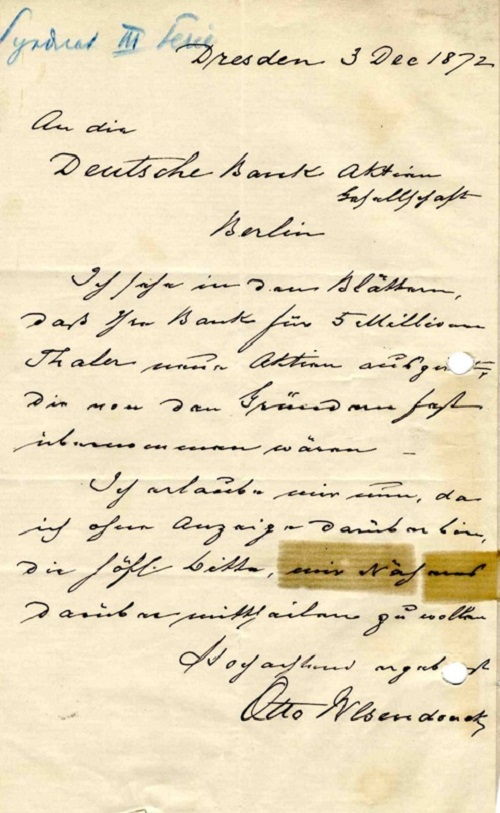

Zeige Inhalt von 03.12.1872 - Otto Wesendonck - der Mann der Muse

Otto Wesendonck - der Mann der Muse

Otto Wesendonck - der Mann der Muse

Dresden, 3 Dec 1872

An die

Deutsche Bank Aktien Gesellschaft Berlin

Ich sehe in den Blättern, daß Ihre Bank für 5 Millionen Thaler neue Aktien ausgiebt, die von den Gründern fest übernommen wären –

Ich erlaube mir nun, da ich ohne Anzeige darüber bin, die höfl. Bitte, mir Näheres darüber mittheilen zu wollen

Hochachtend ergebenst

Otto Wesendonck

Kommentar

Als die Deutsche Bank im März 1870 gegründet wurde, verteilte sich ihr Aktienkapital von 5 Millionen Talern auf 76 Zeichner, darunter zahlreiche Bankhäuser und Privatpersonen aus der Finanzwelt. Für ein in der Rechtsform der Aktiengesellschaft errichtetes Unternehmen gelten sie praktisch als dessen Gründer. Unter den Erstzeichnern waren – kaum verwunderlich – die beiden geistigen „Väter“ der Deutschen Bank Adelbert Delbrück (mit 112.000 Talern) und Ludwig Bamberger (mit 18.800 Talern) sowie mit überschaubaren 5.000 Talern der künftige "Macher" des Unternehmens Georg Siemens. Bei den folgenden Kapitalerhöhungen wurden die "Gründer" wiederum zur Zeichnung aufgerufen. So im Dezember 1872 als zur "Errichtung einer Filiale in London, sowie Dotirung von Commanditen in New York und Paris" das Grundkapital zum zweiten Mal um 5 Millionen Taler erhöht wurde. Schon im Vorfeld dieses Aufrufs hatten Zeitungen von der geplanten Kapitalerhöhung berichtet. Daraufhin wandten sich einige Erstzeichner umgehend an die Deutsche Bank, um Näheres über die Emission zu erfahren. Zu ihnen gehörte auch der Kaufmann Otto Wesendonck, der bei der Gründung der Deutschen Bank 1870 mit 68.200 Talern einen ansehnlichen Betrag gezeichnet hatte. Aus der Textilstadt Elberfeld (heute ein Stadtteil von Wuppertal) stammend, betätigte er sich zusammen mit seinem Partner William Loeschigk, der ebenfalls zu den Erstzeichnern des Aktienkapitals der Deutschen Bank zählte, sehr erfolgreich im Seidenhandel. 1851 ließ er sich in Zürich nieder und errichtete dort ein prächtiges Anwesen (in der heute teilweise das Museum Rietberg für außereuropäische Kunst untergebracht ist). 1871 siedelte Wesendonck nach Dresden über, von wo aus er auch obiges Schreiben an die Deutsche Bank richtete. Otto Wesendonck ist der Nachwelt eigentlich nur dank seiner zweiten Ehefrau Mathilde in Erinnerung geblieben – für das 19. Jahrhundert ein eher seltener Fall. Mathilde Wesendonck war in den 1850er Jahren zeitweilig die geistige Muse Richard Wagners. Ohne diese Beziehung, so ein weit verbreitetes Urteil der Musikwissenschaft, wäre das Liebesdrama "Tristan und Isolde", eines der bedeutendsten Bühnenwerke der Romantik, nicht denkbar. Die Wesendoncks standen mit dem Komponisten, der 1849 als politisch Verfolgter aus Deutschland geflohen war, seit 1852 in freundschaftlichem Kontakt. Otto Wesendonck unterstütze den notorisch in Geldnöten befindlichen Wagner großzügig und ermöglichte ihm in Zürich zu wohnen und zu arbeiten. Zwischen Wagner und Mathilde Wesendonck entwickelte sich eine tiefe "Seelenfreundschaft". Wagner vertonte fünf Gedichte Mathildes, die sogenannten Wesendonck-Lieder, zwei davon bezeichnete Wagner ausdrücklich als Vorstudien zu "Tristan und Isolde". Wagners damalige Ehefrau Minna vermutete – wohl zu Unrecht – hinter der Beziehung mehr als ein platonisches Verhältnis und wollte es auf einen Eklat ankommen lassen. Die Wesendoncks reagierten indem sie den Kontakt zu Wagner weitgehend abbrachen, was Otto Wesendonck aber nicht daran hinderte, den Musikdramatiker weiterhin zu unterstützen.

weiterführende Informationen

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2]

Zeige Inhalt von 24.04.1880 - Festblatt zum zehnjährigen Stiftungsfest der Deutschen Bank

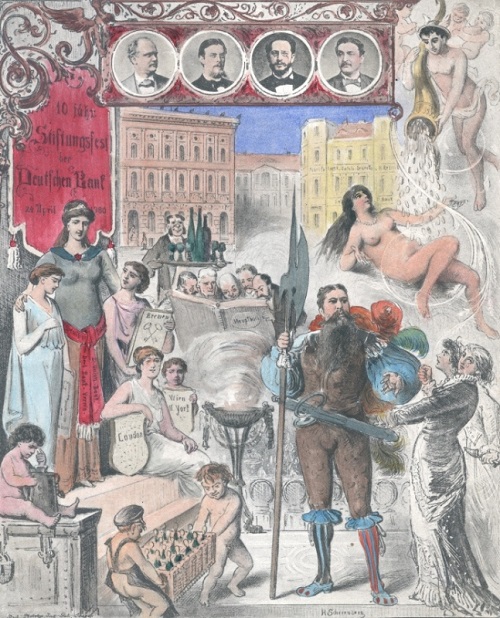

Festblatt zum zehnjährigen Stiftungsfest der Deutschen Bank am 24. April 1880

Festblatt zum zehnjährigen Stiftungsfest der Deutschen Bank am 24. April 1880

Kommentar

Wer ein Unternehmen gründet, wird dabei kaum an künftige Jubiläen denken. An der Jubiläumskultur der Kaiserzeit hatte die Deutsche Bank dennoch regen Anteil. Schon ihr zehnjähriges Bestehen nahm sie im Jahr 1880 zum Anlass, um Rückschau zu halten. Überliefert ist ein farbenfrohes Gedenkblatt, das die bisherige Entwicklung aufzeigt. Die kleine, 22 cm x 18 cm messende, handkolorierte Lithographie ist betitelt „10 jähr. Stiftungsfest der Deutschen Bank am 24. April 1880“. Ihr Schöpfer war der Maler, Illustrator und Karikaturist Hermann Scherenberg (1826-1897). Die von ihm geschaffene Bildkomposition enthält sowohl eine Vielzahl von Anspielungen auf das zurückliegende erste Jahrzehnt der Deutschen Bank als auch zahlreiche allegorische Figuren. Über dem gesamten Bild wachen in Porträtmedaillons die amtierenden Vorstandsmitglieder: Georg Siemens, Rudolph Koch, Max Steinthal, Hermann Wallich. Unter ihnen erscheinen im Hintergrund die drei ersten Gebäude der Deutschen Bank in Berlin. Rechts schüttet der an seinem Flügelhelm erkennbare Merkur aus seinem Füllhorn einen Goldregen auf Danaë herab. Ein beflissener Kellner serviert Wein für die Festgäste. Zwei Putti schleppen einen schweren Korb mit Champagnerflaschen heran. Über dem Hauptbuch brüten mehrere Buchhalter der Bank. Die Frauengestalten in der linken Bildhälfte symbolisieren die Deutsche Bank und ihre „Töchter“, die Filiale in Bremen, Hamburg und London sowie die Kommanditbeteiligungen in Wien und New York. Ein schwerbewaffneter Landsknecht weist mit eindeutiger Geste zwei Damen ab, die die Untugenden Missgunst und Neid repräsentieren könnten. Die damals 270 Berliner Angestellten der Bank lud der Vorstand der Deutschen Bank am 24. April 1880 zum Abendessen ins Hotel Imperial. Vorstandssprecher Georg Siemens hielt eine launige Rede, die seine Frau in einem Brief an ihre Eltern zusammenfasste: „Er begann mit einer heiteren Schilderung der Gründung, wie sie 24 Verwaltungsräthe, zwei Direktoren, ein Kommis und ein Kassenbote gewesen seien, ohne Geld, ohne Wohnung und ohne Geschäfte; wie Koch damals als Kommis täglich 50 Brief geschrieben habe des Inhalts, daß alle Stellen vergeben seien, wie Wallichs stete Rede später gewesen sei: „Nur keine Ideen!“; und so wären sie denn im Ochsenschritt ruhig fortgegangen und groß geworden, trotz aller Stürme. (….). Er betonte das Vertrauen zwischen Direktion und Beamten und sprach endlich die Hoffnung aus, daß dies immerfort als beste Grundlage der Deutschen Bank bestehen bleiben möge.“

weiterführende Informationen

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2]

Zeige Inhalt von 24.04.1880 - Jubiläumsmarsch zum zehnjährigen Stiftungsfest der Deutschen Bank

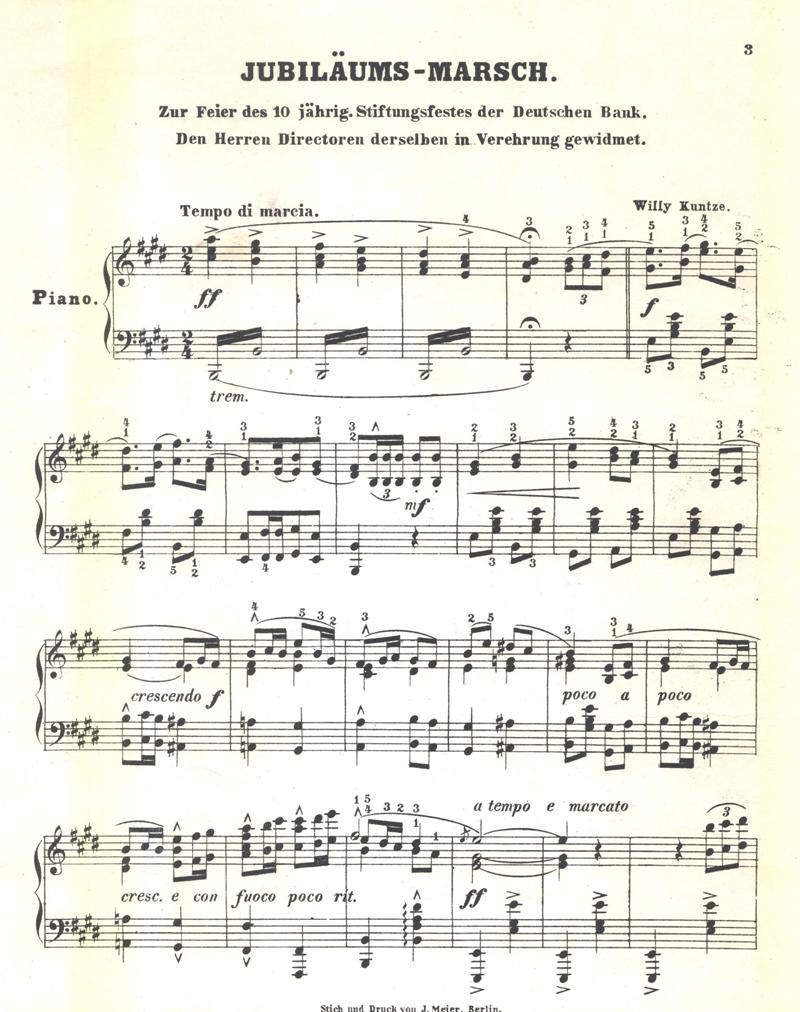

Jubiläumsmarsch ( zum 10-jährigen Bestehen der Deutschen Bank, „Den Herren Directoren derselben in Verehrung gewidmet u. componirt von Willy Kuntze“ Partitur für Klavier mit Deckblatt

zum 10-jährigen Bestehen der Deutschen Bank, „Den Herren Directoren derselben in Verehrung gewidmet u. componirt von Willy Kuntze“ Partitur für Klavier mit Deckblatt

Kommentar

Musik hat in der Deutschen Bank Tradition: vom Gesangverein und der Orchestervereinigung, die beide bereits 1898 bestanden, und den heute bestehenden Deutsche Bank Singers bis zum Engagement außerhalb der Bank, etwa durch die Kooperation mit den Berliner Philharmonikern. Doch schon 1880 wurde die Deutsche Bank selbst Thema einer musikalischen Komposition - in Form eines Festmarsches: vier Seiten Noten für Klavier, in E-Dur, Tempo di marcia. Betitelt mit: ‚Jubiläums-Marsch. Zur Feier des 10-jährig. Stiftungsfestes (1880) der Deutschen Bank.Den Herren Directoren derselben in Verehrung gewidmet u. componirt von Willy Kuntze‘. Kuntze wurde am 14.12.1861 in Berlin geboren und lebte dort als Musiklehrer und Komponist. Zu seinen Werken zählen Stücke für Pianoforte und Violine, sowie Lieder. In Handschrift fügte er auf dem Deckblatt hinzu: ‚Herrn Max Netschmann zur freundlichen Erinnerung, Willy Kuntze.‘ Vielleicht versuchte Kuntze, sich mit diesem Marsch ‚den Herren Directoren‘ anzudienen. Oder er machte seinem Freund Max Netschmann, über den leider nichts bekannt ist, ein Geschenk. Um eine Auftragsarbeit handelte es sich mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Denn Kuntze verlegte das Stück selbst. Stich und Druck ließ er von der Firma J. Meier in Berlin ausführen. Über eine Aufführung des Stückes schweigen die Quellen. Von den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum am 24.04.1880 ist noch ein Festblatt, ein Tagebucheintrag Elise von Siemens‘, sowie die Einladung an die Bankbeamten mit Speisekarte erhalten – der Marsch ist nirgendwo erwähnt. Ob er zu diesem Anlass gespielt wurde, ist ungewiss. Vielleicht erstmalig wurde der Marsch im Auftrag des Historischen Instituts der Deutschen Bank von Jan Polivka an der Hochschule für Musik, Frankfurt am Main, eingespielt. Kuntze nahm in seiner Komposition Anleihen beim Lied ‚Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben‘. Es war eine Art inoffizielle Nationalhymne Preußens vor der Gründung des Kaiserreichs. Das zentrale Motiv des Liedes setzt nach der Fermate am Ende des Generalauftaktes ein und wird im Stück mehrfach wiederholt. Kuntze dürfte damit auf den preußischen ‚Charakter‘ der in der preußischen bzw. deutschen Hauptstadt sitzenden Deutschen Bank verwiesen haben.

weiterführende Informationen

Ans Licht geholt - Dokumente aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1] [2]

Zeige Inhalt von 04.09.1886 - „Mit hiesigen Leuten wird man in Frankfurt doch etwas vernünftiges aufbauen können“ - Die Eröffnung der Frankfurter Filiale der Deutschen Bank

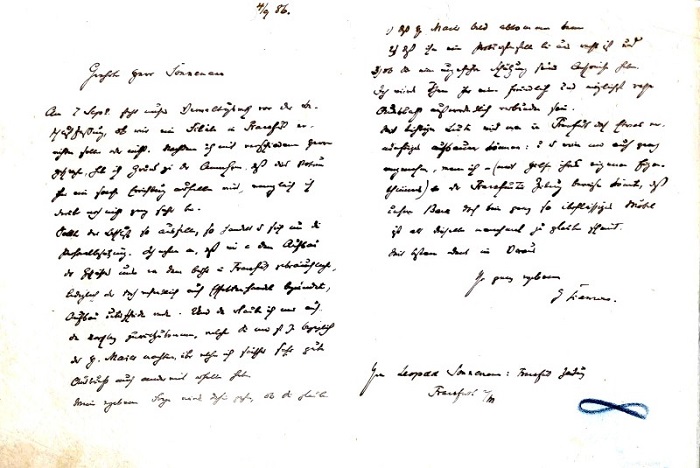

4/9 [18]86

4/9 [18]86

Geehrter Herr Sonnemann

Am 7. Sept. steht unser Verwaltungsrath vor der Entschlußfassung, ob wir eine Filiale in Frankfurt errichten sollen oder nicht. Nachdem ich mit verschiedenen Herren gesprochen, habe ich Grund zu der Annahme, daß dieses Votum für eine solche Errichtung ausfallen wird, wenngleich ich darüber noch nicht ganz sicher bin.

Sollte der Beschluß so ausfallen, so handelt es sich um die Personalbesetzung. Ich nehme an, daß wir in dem Aufbau des Geschäfts uns zu dem bisher in Frankfurt gebräuchlichen, lediglich oder doch wesentlich auf Effektenhandel begründeten, Aufbau unterscheiden werden. Und da erlaube ich mir auf den Vorschlag zurückzukommen, welchen Sie mir s.Z. bezüglich des Hr. Maier machten, über welchen ich seither sehr gute Auskunft auch anderweit erhalten habe.

Meine ergebene Frage würde dahingehen, ob Sie glauben

1) daß Hr. Maier bald abkommen kann

2) daß ihm eine Prokuristenstelle bei uns recht ist und

3) ob Sie eine ungefähre Schätzung seiner Ansprüche haben.

Ich würde Ihnen für eine freundliche und möglichst rasche Auskunft außerordentlich verbunden sein.

Mit hiesigen Leuten wird man in Frankfurt doch etwas vernünftiges aufbauen können: u. es wäre mir auch ganz angenehm, wenn ich - (mit Hilfe ihrer eigenen Eigenthümer) - der Frankfurter Zeitung beweisen könnte, daß unsere Bank doch kein ganz so überflüssiges Möbel ist als dieselbe manchmal zu glauben scheint.

Mit besten Dank im Voraus

Ihr ganz ergebener

G. Siemens

Herrn Leopold Sonnemann: Frankfurter Zeitung

Frankfurt a/M

Kommentar

In Frankfurt am Main ist die Deutsche Bank seit dem 1. Oktober 1886 vertreten. An diesem Tag nahm die neu eröffnete Frankfurter Filiale in der Kirchnerstrasse 3 am Kaiserplatz ihre Tätigkeit auf. Sie war nach Bremen (1871) und Hamburg (1872) erst die dritte Inlandsniederlassung des 1870 in Berlin gegründeten Instituts. Die Filiale übernahm Geschäft und Gebäude des in Liquidation gegangenen Frankfurter Bankvereins. An die Spitze der Filiale wurden zwei erfahren Bankiers berufen: Carl von Leiden, der bereits dem Vorstand des Frankfurter Bankvereins angehört hatte, und Wilhelm Seefrid, der von dem Vorstand der Danziger Privat-Actien-Bank in die Filialdirektion wechselte. Über beide Personalfragen war bereits im Sommer 1886 entschieden worden, lange bevor der Verwaltungsrat – wie sich das Aufsichtsgremium der Bank in dieser Zeit noch nannte – über die Errichtung der Frankfurter Filiale endgültig abgestimmt hatte. Nachdem Anfang September 1886 die Zustimmung des Verwaltungsrats als recht sicher galt, ging Vorstandssprecher Georg Siemens daran, die dritte noch vakante Stelle zu besetzen, die in der Leitung der neuen Niederlassung zu vergeben war. Um das künftige Geschäft in Frankfurt zu verankern, schien es ihm ratsam, einen Kandidaten mit Ortskenntnis auszuwählen. Bereits bei einer früheren Gelegenheit war Siemens durch den Frankfurter Zeitungsverleger Leopold Sonnemann ein Herr Maier empfohlen worden. Sonnemann, Gründer und Herausgeber der renommierten Frankfurter Zeitung, war weit über die Stadtgrenzen bekannt und verfügte über eigene Erfahrung als Privatbankier. Außerdem kannten sich Siemens und Sonnemann aus ihrer gemeinsamen Zeit (1874–1884) als Reichstagsabgeordnete. In dem hier wiedergegebenen Brief vom 4. September 1886 kam Siemens auf Sonnemanns Vorschlag zurück. Inzwischen hatte sich nämlich sein Vorstandskollege Rudolph Koch nach Herrn Maier erkundigt und in Erfahrung gebracht, dass er beim Frankfurter Bankhaus E. Ladenburg angestellt war. Es hieß, er sei „ein prima Mann für Börse und Frankfurter Geschäft und viel besser als Hoffstadt“, ein Direktor des in Liquidation getretenen Frankfurter Bankvereins, der ebenfalls in Erwägung gezogen wurde. Koch empfahl daher, unbedingt Herrn Maier zu berücksichtigen. Siemens wollte nun von Sonnemann wissen, ob sein Kandidat kurzfristig zur Deutschen Bank wechseln könne, ob er sich mit einer Stellung als Prokurist zufrieden gebe und welche Gehaltsvorstellungen er habe. Der Brief erreichte Sonnemann im belgischen Ostende, wo er gerade seinen Urlaub verbrachte. Telegraphisch antwortete er Siemens: „Glaube beide Fragen bejahen zu können, weiteres am besten von Maier direct“. Nun ging alles Schlag auf Schlag: Am 7. September 1886 beschloss der Verwaltungsrat die Errichtung der Filiale Frankfurt, die bereits drei Wochen später ihre Schalter öffnete. Mit von der Partie war von Anfang an der von Sonnemann empfohlene Hermann Maier, der sich für die neue Filiale als Glücksfall erweisen sollte. Hauptsächlich für das Börsen-, Devisen- und Auslandsgeschäft zuständig, avancierte Maier bereits nach vier Jahren zum stellvertretenden Direktor und 1899 zum Direktor der Filiale Frankfurt. Eine Position, die er bis zu seiner Pensionierung 1912 bekleiden sollte. Dass die Frankfurter Niederlassung der Deutschen Bank trotz zahlreicher Konkurrenz rasch zu den führenden Adressen am Bankplatz zählte, war zu großen Teilen Maiers Verdienst. Vorstandssprecher Georg Siemens hätte daher Leopold Sonnemann und seiner Frankfurter Zeitung, die der Gründung der Deutschen Bank anfangs sehr kritisch gegenübergestanden hatte, leicht beweisen können, dass seine Bank „doch kein ganz so überflüssiges Möbel“ war, wie die Zeitung zuweilen vermutete.

weiterführende Informationen

Zeige Inhalt von 19.08.1889 - Edison bei Krupp oder das Kommunikationssystem der Deutschen Bank

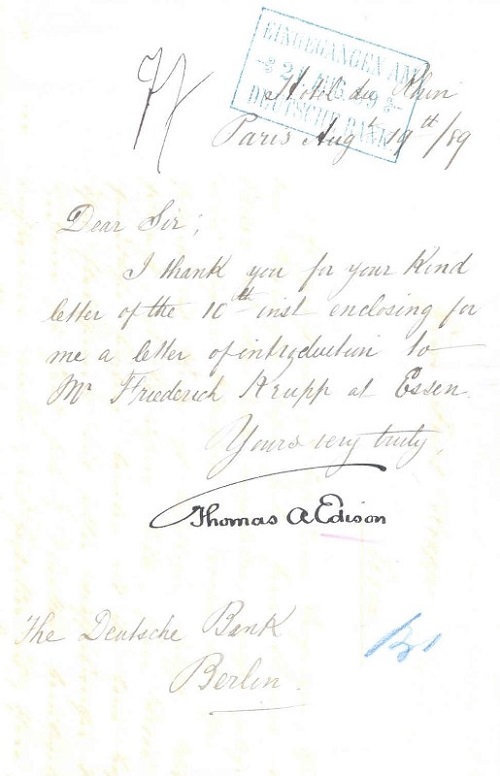

The Deutsche Bank Berlin

Hotel du Rhin, Paris Aug 19th [18]89

Hotel du Rhin, Paris Aug 19th [18]89

Dear Sir,

I thank you for your kind letter of the 10th inst enclosing for me a letter of introduction to Mr Frederick Krupp at Essen.

Yours very truly

Thomas A Edison

Kommentar

Seit jeher betätigen sich Banken nicht nur als Geldgeber der Wirtschaft, häufig üben sie auch wichtige Kommunikationsfunktionen aus. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der hier abgebildete kurze Brief, den der amerikanische Erfinder und Unternehmer Thomas Alva Edison im August des Jahres 1889 an die Deutsche Bank in Berlin schrieb. Schon zu dieser Zeit war der damals erst 42-jährige „Vater“ der ersten brauchbaren Glühlampe eine Berühmtheit auf beiden Seiten des Atlantiks. 1881 hatte er erstmals im großen Rahmen seine Kohlenfadenlampe auf der internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris vorgeführt, die von dort ihren Siegeszug antrat. Die Vermarktung seiner Patente in Deutschland durch die eigens gegründete Deutsche Edison Gesellschaft, die 1887 in die AEG umgewandelt wurde, hatte Edison in Verbindung zur Deutschen Bank gebracht, die sich zunehmend für die neue Elektroindustrie zu interessieren begann. Henry Villard, ein deutschstämmiger amerikanischer Finanzmagnat, der sich auch als Finanzberater Edisons betätigte, hatte die Verbindung hergestellt. Villard war es auch, der sich im Sommer 1889 an die Deutsche Bank wandte. Er ließ den Vorstand der Bank wissen, dass Edison nach Europa komme, um die Weltausstellung in Paris zu besuchen und anschließend nach Berlin weiterfahren wolle. Unterwegs plane Edison einen Zwischenstopp – die Besichtigung der Krupp’schen Fabriken in Essen. Ein Einführungsschreiben der Deutschen Bank, die in geschäftlicher Verbindung mit Krupp stand, sollte ihm die Türen öffnen. Edisons Interesse an Krupp kam nicht von ungefähr. Der Ruf der Waffenschmiede an der Ruhr war schon damals legendär. Die von Krupp entwickelten Hinterladergeschütze dominierten den Weltmarkt. Aber auch für die Industrie war die Firma tätig und produzierte schwere Kurbelwellen, Schienen und anderes Eisenbahnmaterial sowie Kessel- und Schiffsbleche. Bei der Deutschen Bank war man gerne bereit, Edison zu dem gewünschten Entree zu verhelfen. Sogleich wurde man bei Krupp vorstellig und bat „Herrn Edison einen freundlichen Empfang zu bereiten und ihn beim Besuche Ihrer Etablissements mit allen wünschenswerten Informationen zur Hand sein zu wollen.“ Aus Essen kam die postwendende Antwort des Krupp-Direktoriums, das erfreut war, Herrn Edison seine Gussstahlfabrik zu zeigen. So befand man sich in Berlin in der angenehmen Situation, „the celebrated father of electric lighting“ das gewünschte Einführungsschreiben nach Paris ins Hotel du Rhin entgegenzusenden, wofür sich Edison mit seinen Zeilen vom 19. August 1889 bedankte.

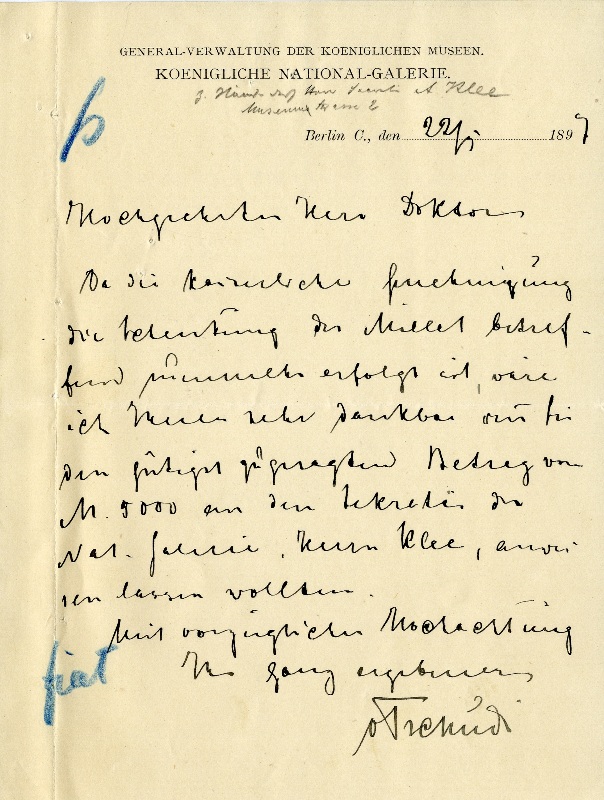

Zeige Inhalt von 22.05.1897 - Millets „Novemberabend“ für die Nationalgalerie

GENERAL-VERWALTUNG DER KOENIGLICHEN MUSEEN

GENERAL-VERWALTUNG DER KOENIGLICHEN MUSEEN

KOENIGLICHE NATIONAL-GALERIE

[z. Händen des Herrn Secretär A[lexis] Klee Museum Strasse 2]

Berlin C., den 22. Mai 1897

Hochverehrter Herr Doctor,

Da die königliche Genehmigung die Schenkung des Millet betreffend nunmehr erfolgt ist, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den gütigst zugesagten Betrag vom M. 5000 an den Sekretär der Nat.-Galerie, Herrn Klee, anweisen lassen wollten.

Mit vorzüglichster Hochachtung

Ihr ganz ergebener

v. Tschudi

Kommentar

Schon in der Kaiserzeit wurde die Deutsche Bank als Institution um Spenden gebeten, doch hauptsächlich war das kulturelle Engagement der Deutschen Bank gleichbedeutend mit dem ihrer Führungspersönlichkeiten. Dabei waren Kontakte von Bankiers zu Künstlern und Museumsleitern üblich. So pflegte zum Beispiel das Vorstandsmitglied Max Steinthal den Kontakt zu dem Generaldirektor der Berliner Museen Wilhelm von Bode. Eine ähnliche Beziehung bestand auch im Fall der Schenkung des Millet-Gemäldes, auf den der Museumsdirektor der Königlichen Nationalgalerie in Berlin, Hugo von Tschudi in seinem Schreiben, an den Vorstandssprecher der Deutschen Bank Georg Siemens, Bezug nimmt. Siemens spendete 1897 zusammen mit gleichgesinnten Kunstfreunden 5000 Mark, um die Anschaffung eines Bildes des französischen Malers Jean-Francois Millet (1814–1875) zu finanzieren. Tschudi war erst im Jahr davor Direktor der Nationalgalerie geworden. Er erweiterte die Sammlung des Museums insbesondere durch Werke französischer Impressionisten. Zu seinen ersten Ankäufen zählten in den Jahren 1896/97 Édouard Manets „Im Wintergarten“ und Paul Cezannes „Die Mühle an Couleuvre bei Pontoise“. Auch hierzu trugen private Spender bei. Bei dem Gemälde, das mit Hilfe von Georg Siemens erworben wurde, handelt es sich wohl um Millets „Novemberabend“. Es zeigt bestelltes Ackerland in den dunklen Farben des Herbsts, ein Vogelscharm kreist in dem wolkenverhangenen Himmel. Im Vordergrund ist eine Egge liegen geblieben. Unter Bäumen am Feldrand arbeitet ein einsamer Bauer. Für diese Art der Genremalerei, mit ihren realistisch, allegorisch unterfütterten Darstellungen des bäuerlichen Lebens, wurde Millet bekannt. So hatte er auch seinen ersten Erfolg 1848 erst, als er sich mythologischen Themen ab- und der bäuerlichen Arbeitswelt und der Landschaftsmalerei zuwandte. Sein Einfluss auf den jungen Vincent van Gogh ist belegt. Seit 1897 befand sich das Gemälde in der Nationalgalerie Berlin. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es zusammen mit anderen Kunstgegenständen in den Flakturm Zoo ausgelagert, um es vor den alliierten Bombenangriffen und möglichen Bränden zu schützen. Heute gilt das Bild „Novemberabend“ als verschollen. Im Mai 1945 bargen sowjetische Truppen der „Trophäen-Kommission“ die Kunstgegenstände und brachten sie nach Moskau. Zwar tauchen seit den 1990er-Jahren vermehrt verschollene Gemälde und andere Gegenstände – nicht nur der Berliner Museen – wieder auf. Doch der Verbleib von Jean-Francois Millets „Novemberabend“ bleibt unklar.

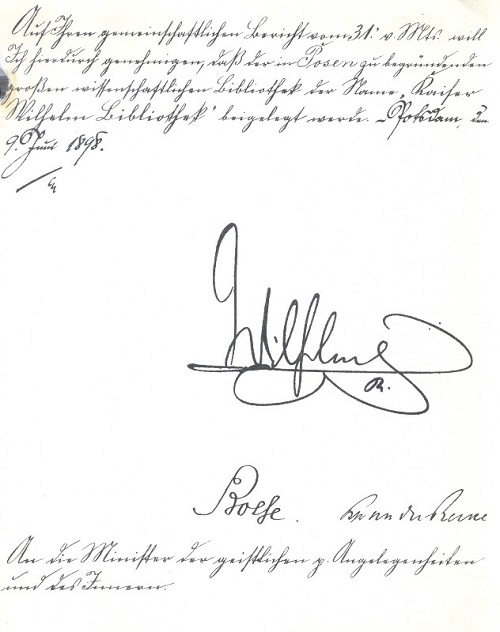

Zeige Inhalt von 09.06.1898 - Eine Spende für des Kaisers Bibliothek in Posen

An die Minister der geistlichen p. Angelegenheiten und des Innern.

An die Minister der geistlichen p. Angelegenheiten und des Innern.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 31. v. Mts. will Ich hierdurch genehmigen, daß der in Posen zu begründenden großen wissenschaftlichen Bibliothek der Name „Kaiser Wilhelm Bibliothek“ beigelegt werde.

Potsdam, den 9. Juni 1898.

Gez. Wilhelm R.[ex] Bosse [Preuß. Kultusminister] Frhr von der Recke [Preuß. Innenminister]

Kommentar

Die Stadt Poznań, mitten im heutigen Polen gelegen, war vor hundert Jahren die Hauptstadt der preußischen Provinz Posen. Mehrheitlich wurde die Provinz von Polen bewohnt, die auch in der Stadt Posen immerhin 50 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Im deutschen Kaiserreich bildeten die 3,7 Millionen Polen die größte Minderheit. Ihre „Germanisierung“ war erklärtes Ziel der deutschen Politik. Dazu diente neben massiven Eingriffen in den Agrarbesitz vor allem die Verdrängung der polnischen Sprache und Kultur. Diesem Ziel sollte auch die Gründung einer deutschen wissenschaftlichen Bibliothek in Posen dienen, die 1898 von der Reichsregierung beschlossen worden war. Zugleich hatte die Regierung angeregt, die Bibliothek nach Kaiser Wilhelm I. zu benennen, wozu dessen Enkel Kaiser Wilhelm II. mit der hier abgebildeten preußischen Kabinettsordre seine ausdrückliche Genehmigung erteilt hatte. Die Gründung war beschlossen, der Name gefunden, doch es mangelte an Geld. Ein Komitee wurde daher einberufen, und Erich Liesegang, Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek und Professor in Berlin, beauftragt, die fehlenden Mittel einzuwerben. Im April 1899 wurde Liesegang auch in der Berliner Zentrale der Deutschen Bank in der Mauerstraße vorstellig. Er suchte um ein Gespräch mit dem Vorstandssprecher Georg Siemens nach, um ihn für das „große nationale Unternehmen“ der Kaiser Wilhelm Bibliothek in Posen zu interessieren und um eine Spende zu bitten. Die Kabinettsordre Wilhelms II. legte er dabei im Vorstandssekretariat vor. Siemens lehnte jedoch ein Gespräch aus Zeitgründen ab; und auch sonst war ihm anzumerken, dass ihm die Sache eher widerstrebte. Über seinen Besucher und sein Anliegen notiert er: „Seine Absicht geht augenblicklich nicht auf die 100 M, welche er von mir loseisen könnte, sondern auf eine größere Spende der DB. Ich kann nicht finden, daß die DB ein Interesse an dieser Sache haben kann. Wir sind nicht national, sondern international: die Polenfurcht, d.h. die Furcht der Majorisierung des Reiches durch eine schwache Minorität scheint mir wenig begründet.“ In diesen wenigen Worten manifestierte sich das Weltbild des Mannes, der zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre an der Spitze genau des Instituts stand, das eigens für „die Förderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, den übrigen europäischen Ländern und überseeischen Märkten“ gegründet worden war. In wirtschaftlicher wie in innenpolitischer Hinsicht blieb Siemens stets ein Liberaler. Der Nationalismus seiner wilhelminischen Zeitgenossen war nicht seine Sache. Sein Vorstandskollege Arthur Gwinner war hingegen eher zu Konzessionen an den Zeitgeist bereit, wie aus seinen Anmerkungen zu der Spendenanfrage hervorgeht: „Ich bin zwar der Ansicht, daß die Germanisierung der polnischen Provinzen eine sehr wichtige Aufgabe der deutschen Nation ist, aber mit Dr. Siemens einig, daß die D.B. hierzu keine Mittel hat. Persönlich gebe ich gerne M 100.“ Im offiziellen Antwortschreiben der Deutschen Bank ließ Siemens Professor Liesegang wissen, „daß gesetzliche Bestimmungen und statutarische Vorschriften es der Deutschen Bank untersagen, die Mittel ihrer Aktionäre für dergleichen, außerhalb des statutarischen Zwecks lagernde Unternehmungen zu verwenden.“ Dem Schreiben lagen aber noch zwei Schecks bei, womit Siemens 50 Mark und Gwinner 100 Mark auf eigene Rechnung für die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek beisteuerten. Dies waren keine Bagatellbeträge, wie es heute erscheinen mag, denn 100 Mark machten etwa die Hälfte des monatlichen Durchschnittsgehalts eines damaligen Bankangestellten aus. Doch mit diesen privaten Spenden war die Sache elegant aus der Welt geschafft, ohne die Bank zu kompromittieren. Im September 1902 wurde die Bibliothek in Posen eröffnet. Kaiser Wilhelm II. war dazu eigens in die Stadt an der Warthe gereist. Heute ist in dem Gebäude, das von dem Architekten Karl Hinkeldeyn im Stile der Spätrenaissance erbaut wurde, die Universitätsbibliothek Poznań untergebracht.

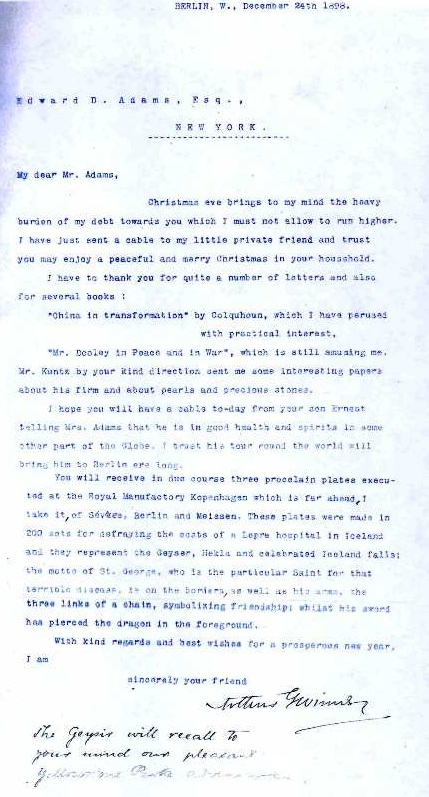

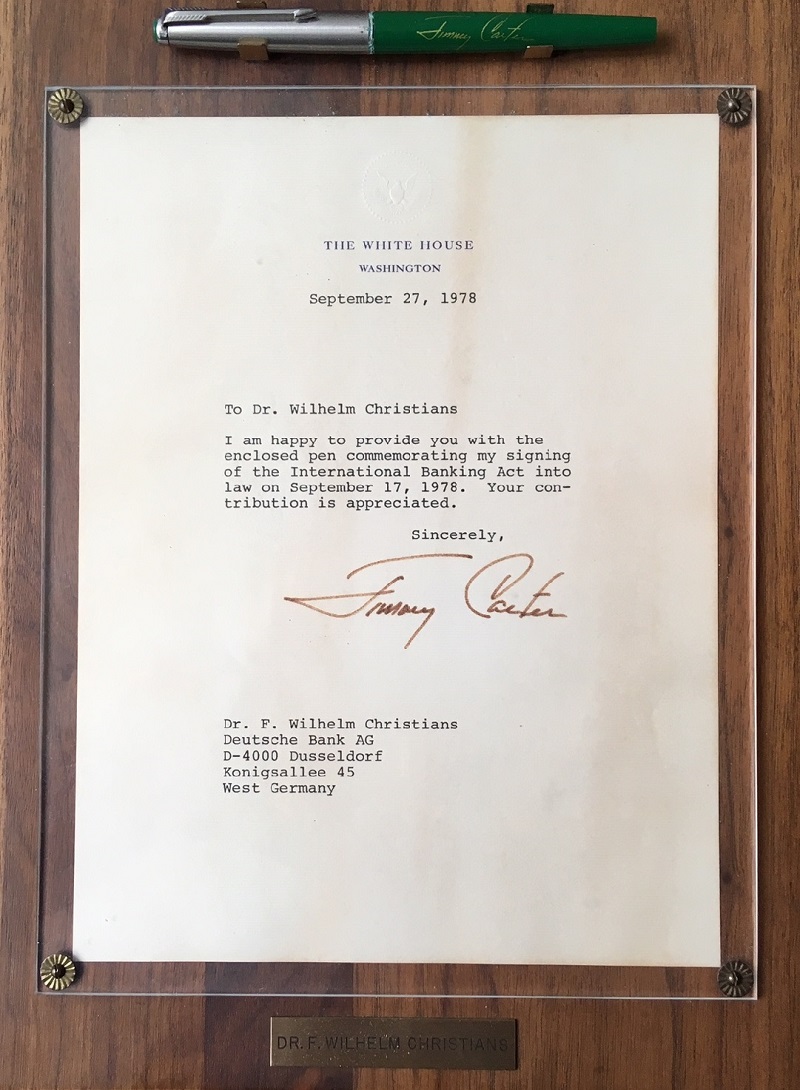

Zeige Inhalt von 24.12.1898 - Weihnachtsgrüße an unseren Mann in den USA

Berlin, W., December 24th 1898.

Berlin, W., December 24th 1898.

Edward D. Adams, Esq., New York

My dear Mr. Adams,

Christmas eve brings to my mind the heavy burden of my debt towards you which I must not allow to run higher. I have just sent a cable to my little private friend and trust you may enjoy a peaceful and merry Christmas in your household.

I have to thank you for quite a number of letters and also for several books:

‘China in transformation’ by Colquhoun, which I have perused with practical interest,

‘Mr. Dooley in Peace and War’, which is still amusing me.

Mr. Kuntz by your kind direction sent me some interesting papers about his firm and about pearls and precious stones.

I hope you will have a cable to-day from your son Ernest telling Mrs. Adams that he is in good health and spirits in some other part of the Globe. I trust his tour round the world will bring him to Berlin ere long.

[…].

You will receive in due course three porcelain plates executed at the Royal Manufactory Kopenhagen which is far ahead, I take it, of Sévres, Berlin and Meissen. These plates were made in 200 sets for defraying the costs of a Lepra hospital in Iceland and they represent the Geyser, Hekla and celebrated Iceland falls; the motto of St. George, who is the particular Saint for that terrible disease, is on the borders, as well as his arms, the three links of a chain, symbolizing friendship; whilst his sword has pierced the dragon in the foreground.

With kind regards and best wishes for a prosperous new year,

I am sincerely your friend

Arthur Gwinner

P.S. The Geysir will recall to your mind our pleasant Yellowstone Park adventures

Kommentar

Edward D. Adams, den das Vorstandmitglied Arthur Gwinner am Heiligen Abend 1898 mit so freundlichen Weihnachtswünschen und einem recht originellen Porzellangeschenk bedachte, war der langjährige Repräsentant der Deutschen Bank in den USA. Seit 1893 vertrat der anerkannte Finanz- und Eisenbahnexperte die Interessen der Berliner Großbank und leistete ihr bis 1914 hervorragende Dienste. Begonnen hatte diese enge Geschäftsbeziehung mit einem Sanierungsfall: Als die Northern Pacific Railway Company, deren Anleihen die Deutsche Bank auf dem deutschen Kapitalmarkt eingeführt hatte, überraschend zusammenbrach, bildete die Bank ein Reorganisationskomitee. Edward D. Adams übernahm dessen Vorsitz und entwickelte den Plan zur Rettung des Unternehmens. Nach der geglückten Sanierung vertrat Adams mit immenser Tatkraft, akribischer Sorgfalt und enormem organisatorischen Geschick die Geschäfte der Deutschen Bank in den USA. Er kümmerte sich nicht nur um die Investitionen der Bank auf der anderen Seite des Atlantiks, sondern versorgte die Leitung in Berlin auch mit detaillierten Informationen über das amerikanische Wirtschaftsgeschehen und weit darüber hinaus, wie die übersandten Bücher über den Wandel in China und die Kolumnensammlung „Mr. Dooley in Peace and War“ zeigen, für die sich Gwinner in seinem Weihnachtsbrief ausdrücklich bedankte. Der Vorstand der Deutschen Bank schätzte Adams als „klaren Kopf und exacten Arbeiter“ auf den er sich unbedingt verlassen konnte, wenn er auch, wie Gwinner meinte „etwas empfindlich, oder, wie die Engländer sagen, touchy, [sei] und sehr empfänglich dafür, dass man ihm auch Vertrauen schenk[e] und ihn dies merken [lasse]." Wie der warme und herzliche Ton des eingangs wiedergegebenen Schreibens zeigt, beschränkte sich der Kontakt zwischen Adams und Gwinner nicht nur auf das rein Geschäftliche. Beide verband eine echte Freundschaft, die durch Adams’ regelmäßige Besuche in Deutschland vertieft wurde. Ansonsten gingen fast täglich Briefe, Telegramme oder Paketsendungen zwischen New York und Berlin hin und her. Die Zahl der erhaltenen Schreiben geht in die Tausende. Korrespondiert wurde in Englisch, das Gwinner, der als junger Angestellter mehr als vier Jahre in der Londoner City verbracht hatte, hervorragend beherrschte. Im Sommer 1896 war Gwinner in die USA gereist, um unterstützt von Adams Verhandlungen über Eisenbahn-Investitionen mit der New Yorker Bankierlegende John Pierpont Morgan zu führen. Bei dieser Reise informierte sich Gwinner auch grundlegend über die amerikanischen Verhältnisse. In Begleitung von Adams fuhr er von New York nach Chicago bis tief in den amerikanischen Westen. Im Bundesstaat Wyoming besuchten sie den schon damals weltberühmten Yellowstone Park, auf dessen Hauptattraktion Gwinner nicht nur im Nachtrag seines Weihnachtsbriefes hinwies, auch in seinen Lebenserinnerungen beschrieb er das eindrucksvolle Schauspiel der Geysire: „Mit den bis 100 Fuß hoch ausgeschleuderten Massen heißen Wassers dringen gewaltige Wolken schneeweißen Dampfes empor. Vor dem tiefblauen Himmel (– der Park liegt im Durchschnitt so hoch wie das Engadin –) wirken diese Dampfwolken nicht nur großartig, sondern überaus malerisch, wie es kein Bild erreichen kann.“

weiterführende Informationen

Christopher Kobrak – Die Deutsche Bank und die USA. Geschäft und Politik von 1870 bis heute

Zur deutschen und amerikanischen Identität – Die Deutsche Bank in den USA 1870-1999

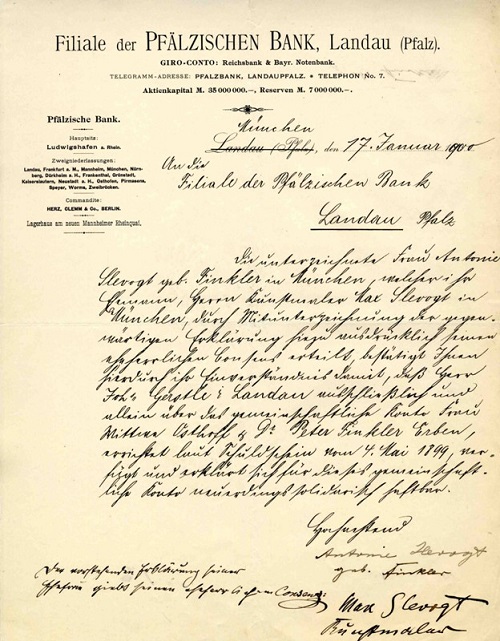

Zeige Inhalt von 17.01.1900 - Max Slevogts eheherrlicher Consens

München, den 17.Januar 1900

München, den 17.Januar 1900

An die Filiale der Pfälzischen Bank

Landau Pfalz

Die unterzeichnete Frau Antonie Slevogt geb. Finkler in München, welcher ihr Ehemann, Herrn Kunstmaler Max Slevogt in München, durch Mitunterzeichnung der gegenwärtigen Erklärung hiezu ausdrücklich seinen eheherrlichen Consens erteilt, bestätigt Ihnen hierdurch ihr Einverständnis damit, daß Herr Joh. Gerstle in Landau ausschließlich und allein über das gemeinschaftliche Konto Frau Wittwe [sic] Osthoff & Dr. Peter Finkler Erben, errichtet laut Schuldschein vom 04.Mai 1899, verfügt und erklärt sich für dieses gemeinschaftliche Konto neuerdings solidarisch haftbar.

Hochachtend

Antonie Slevogt

geb. Finkler

Der vorstehenden Erklärung seiner Ehefrau giebt seinen

eheherrlichen Consens: Max Slevogt

Kunstmaler

Kommentar

Bei Landau in der Pfalz liegt am äußersten Rand des Pfälzer Walds auf einem sanft auslaufenden Hügel, der einen weiten Blick in die Rheinebene bietet, der Slevogthof Neukastel. Er ist benannt nach seinem prominentesten Bewohner, dem Maler Max Slevogt, der zusammen mit Max Liebermann und Lovis Corinth zu den bedeutendsten deutschen Impressionisten zählt. Die Gegend bei Landau kannte Slevogt durch Ferienaufenthalte bereits seit Kindertagen. Noch als Student an der Münchner Akademie der Bildenden Künste machte er die Bekanntschaft mit Antonie Finkler, der Tochter des Gutsherren, der wenige Jahre zuvor das Herrenhaus, welches aus einem ehemaligen Maierhof der Burg Neukastel hervorgegangen war, erworben hatte. Seit dieser Zeit weilte Slevogt häufig als Gast in Neukastel und war dort auch künstlerisch tätig. 1898 heiratete er Antonie Finkler, deren Vater zwei Jahre zuvor verstorben war. Um die finanziellen Verhältnisse seiner Schwiegereltern scheint es nicht gut bestellt gewesen zu sein. Jedenfalls war die Erbengemeinschaft, darunter auch das Ehepaar Slevogt, gezwungen, ein Darlehen von 21.000 Mark bei der Pfälzischen Bank in Landau aufzunehmen. Die zu diesem Darlehen gehörende Bürgschaftserklärung, die Antonie und Max Slevogt im Januar 1900 unterzeichneten, hat sich in den Akten der Landauer Filiale der Pfälzischen Bank erhalten. (Aufgrund der Übernahme der Pfälzischen Bank durch die Rheinische Creditbank in Mannheim und deren Verschmelzung mit der Deutschen Bank fanden diese Akten den Weg ins Archiv der Deutschen Bank.) Die finanzielle Lage verbesserte sich indessen nicht. Nachdem 1913 die in der Tabakfabrikation tätigen Finklerschen Unternehmen zusammengebrochen waren, konnte Max Slevogt nur wenige Wochen vor Beginn des Ersten Weltkriegs das Gut Neukastel aus der Konkursmasse ersteigern. Bezahlt hat er den Landsitz mit dem Erlös aus 20 Gemälden, die er an die Gemäldegalerie in Dresden verkaufte. In den zwanziger Jahren ließ er das Anwesen erweitern. Eine Bibliothek und ein Musiksaal kamen hinzu, die er mit eigenen Wandgemälden ausschmückte. Neukastel wurde zu seinem Lebensmittelpunkt, unzählige Werke entstanden an diesem Lieblingsort. Sie zeigen die Familie, das Haus, die weite Landschaft und ihre Menschen. Viele seiner Gemälde sind heute in der Max Slevogt-Galerie im nahegelegenen Schloss „Villa Ludwigshöhe“ zu sehen. Mit dem 1911 entstandenen Gemälde „Regenbach“ befindet sich auch ein Werk Slevogts in der Sammlung der Deutschen Bank. Slevogt starb 1932 auf seinem Gut in Neukastel und wurde auf einem kleinen Privatfriedhof, etwa 200 Meter neben seinen Landsitz, beigesetzt. Der Slevogthof gehört noch heute direkten Nachkommen des Malers und kann besichtigt werden.

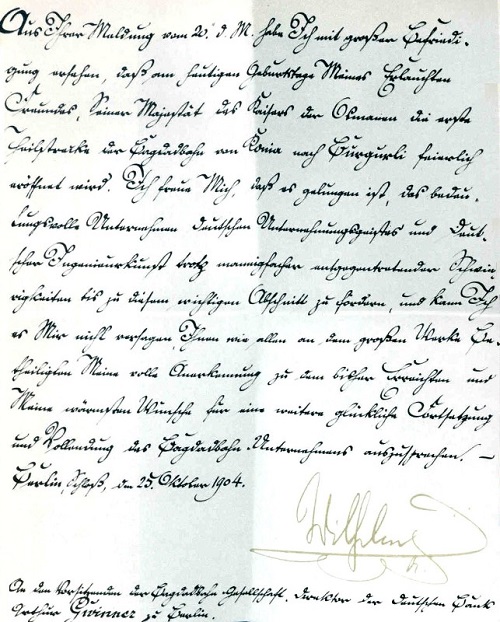

Zeige Inhalt von 25.10.1904 - Eröffnung der ersten Teilstrecke der Bagdadbahn

An den Vorsitzenden der Bagdadbahn-Gesellschaft, Direktor der Deutschen Bank Arthur Gwinner zu Berlin

An den Vorsitzenden der Bagdadbahn-Gesellschaft, Direktor der Deutschen Bank Arthur Gwinner zu Berlin

Aus Ihrer Meldung vom 20. d. M. habe Ich mit großer Befriedigung ersehen, daß am heutigen Geburtstage Meines Erlauchten Freundes, Seiner Majestät des Kaisers der Osmanen die erste Theilstrecke der Bagdadbahn von Konia nach Burgurli feierlich eröffnet wird. Ich freue Mich, daß es gelungen ist, das bedeutungsvolle Unternehmen deutschen Unternehmungsgeistes und deutscher Ingenieurkunst trotz mannigfacher entgegentretender Schwierigkeiten bis zu diesem wichtigen Abschnitt zu fördern, und kann Ich es mir nicht versagen, Ihnen wie allen an dem großen Werke Betheiligten Meine volle Anerkennung zu dem bisher Erreichten und Meine wärmsten Wünsche für eine weitere glückliche Fortsetzung und Vollendung des Bagdadbahn-Unternehmens auszusprechen.

Berlin, Schloß, den 25. Oktober 1904.

Wilhelm

Kommentar

Am 25. Oktober 1904 erhielt Arthur Gwinner, Vorstandssprecher der Deutschen Bank und Aufsichtsratvorsitzender der Bagdadbahn-Gesellschaft ein Gratulationsschreiben Kaiser Wilhelms II. Anlass war die feierliche Eröffnung des ersten Teilstücks der Bagdadbahn, das von Konia in Zentralanatolien über rund 200 Kilometer nach Burgurlu, am Fuß des Taurus-Gebirges führte. Es war in weniger als einem Jahr fertiggestellt worden. Der Bau der Bagdadbahn war zweifellos das spektakulärste Großprojekt, an dem sich die Deutsche Bank als Finanzier und Betreiber vor dem Ersten Weltkrieg beteiligte. Kein anderes Engagement hat die Gemüter so erregt wie diese Bahnlinie, die vom Bahnhof Haidarpascha im asiatischen Teil Istanbuls bis an den Persischen Golf führen sollte. Begonnen hatte alles 1888, als sich Sultan Abdul Hamid II. an deutsche Finanzkreise wandte. Eine Eisenbahn sollte das riesige Türkenreich vom Bosporus bis zum Schat el Arab wirtschaftlich und strategisch erschließen. Nach anfänglicher Skepsis engagierte sich die Deutsche Bank für dieses Projekt. Im Oktober 1888 erhielt sie die Konzessionen für die ersten Teilstrecken von Haidarpascha nach Ismid und von dort weiter nach Ankara. Die Bau- und Betriebskonzession für die Eisenbahn wurde einer eigens gegründeten Aktiengesellschaft türkischen Rechts, der Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft, übertragen. Ihre Aktien waren mehrheitlich im Besitz der Deutschen Bank.

weiterführende Informationen

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]

Manfred Pohl – Von Stambul nach Bagdad. Die Geschichte einer berühmten Eisenbahn

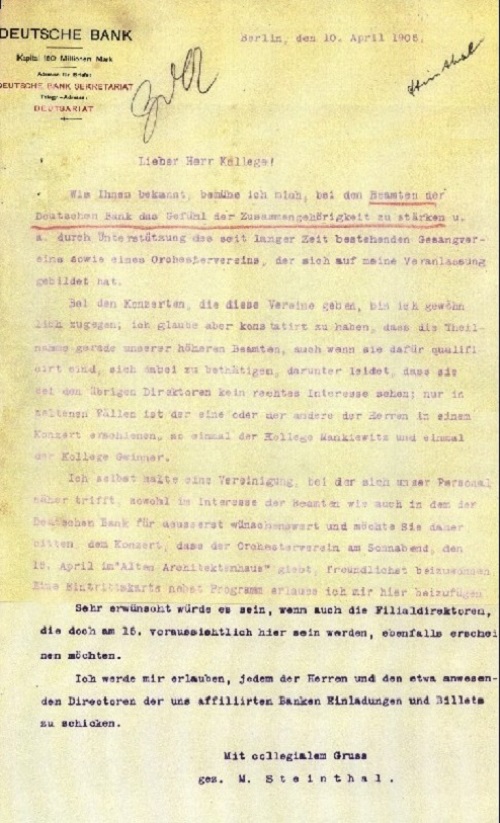

Zeige Inhalt von 10.04.1905 - „Eine Vereinigung, bei der sich unser Personal näher trifft“ - Chor und Orchestervereinigung in der Deutschen Bank

Herrn Director MICHALOWSKY

Herrn Director MICHALOWSKY

- hier -

Berlin, den 10. April 1905

Lieber Herr Kollege!

Wie Ihnen bekannt, bemühe ich mich, bei den Beamten der Deutschen Bank das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken u.a. durch Unterstützung des seit langer Zeit bestehenden Gesangvereins sowie eines Orchestervereins, der sich auf meine Veranlassung gebildet hat.

Bei den Konzerten, die diese Vereine geben, bin ich gewöhnlich zugegen; ich glaube aber konstatirt zu haben, dass die Theilnahme gerade unserer höheren Beamten, auch wenn sie dafür qualificirt sind, sich dabei zu bethätigen, darunter leidet, dass sie bei den übrigen Direktoren kein rechtes Interesse sehen; nur in seltenen Fällen ist der eine oder der andere der Herren in einem Konzert erschienen, so einmal der Kollege Mankiewitz und einmal der Kollege Gwinner.

Ich selbst halte eine Vereinigung, bei der sich unser Personal näher trifft, sowohl im Interesse der Beamten wie auch der Deutschen Bank für aeusserst wünschenswert und möchte Sie daher bitten, dem Konzert, dass [sic!] der Orchesterverein am Sonnabend, den 15. April im ‚Alten Architektenhaus’ giebt, freundlichst beizuwohnen. Eine Eintrittskarte nebst Programm erlaube ich mir hier beizufügen. Sehr erwünscht würde es sein, wenn auch die Filialdirektoren, die doch am 15. voraussichtlich hier sein werden, ebenfalls erscheinen möchten.

Ich werde mir erlauben, jedem der Herren und den etwa anwesenden Directoren der uns affiliirten Banken Einladungen und Billets zu schicken.

Mit collegialem Gruss

gez. M. Steinthal

Kommentar

Im April 1905 machte Max Steinthal (1850-1940), seit 1873 im Vorstand der Deutschen Bank, seinem Unmut Luft. Seinen Vorstandskollegen, damals noch als Direktoren bezeichnet, mangelte es offensichtlich an Corporate Identity – zumindest was ihr Interesse für das künstlerische Engagement ihrer Mitarbeiter anbetraf. Sowohl der Gesangverein, wie auch die Orchestervereinigung der Deutschen Bank gingen auf eine Anregung Steinthals zurück. Aus den Mitteln einer 1898 von ihm errichteten Stiftung, deren Kapital er zweimal aufstockte, konnten diese beiden Kulturvereine für sanges- bzw. musizierfreudige Mitarbeiter der Zentrale ab 1900 aufgebaut werden. Den beiden Vereinigungen blieb Steinthal über lange Jahre als "Protektor" verbunden und unterstützte sie mehrfach durch großzügige Stiftungen. Die Erträge des Stiftungskapitals dienten zur Beschaffung von Noten, zur Deckung der Unkosten bei Konzerten und zur Honorierung der (externen) Dirigenten. In den ersten Jahren ihres Bestehens scheinen beide Vereine, zumindest nach Einschätzung ihres Mentors Steinthal, von den übrigen Führungskräften der Bank nur unzureichend wahrgenommen worden zu sein. Deshalb wandte er sich am 10. April 1905 persönlich an seinen unter anderem für Personalfragen zuständigen Direktorenkollegen Carl Michalowsky, um ihn nachdrücklich auf das kurz bevorstehende Konzertereignis hinzuweisen. Stücke von Beethoven, Brahms, Johann Strauß (natürlich mit „An der schönen blauen Donau“) und Boccherini standen auf dem Programm, aber auch Werke von heute kaum noch bekannten Komponisten wie Moszkowsky und Wieniawsky. Leider ist eine Antwort Michalowskys nicht überliefert, noch ist bekannt, ob auch die übrigen Vorstände mit gleich- oder ähnlichlautenden Mahnschreiben bedacht wurden. Chor und Orchester setzten ihre „CI“ stiftende Tätigkeit jedenfalls unbeirrt fort, wenngleich im Ersten Weltkrieg die Aktivitäten zeitweilig zum Erliegen kamen. Zum 25jährigen Bestehen der beiden Vereine stiftete der Vorstand einen Bechstein-Flügel und als ab Oktober 1927 eine Mitarbeiterzeitschrift der Deutschen Bank erschien, gehörte die Berichterstattung über die Aktivitäten von Chor und Orchester zu deren festen Rubriken. Dem Vorbild der Berliner Zentrale folgten im Oktober 1927 Angestellte der Filiale Köln und im Januar 1928 Beamte der Filiale Breslau, die ebenfalls Gesangvereine gründeten. Sowohl die Übungsstunden des Gesangvereins der Berliner Zentrale wie auch die der Orchestervereinigung fanden in den Räumen des Klubs der Beamten der Deutschen Bank in der Behrenstrasse statt. Nach der Fusion mit der Disconto-Gesellschaft, wurde deren bereits seit 1897 bestehender Gesangverein mit demjenigen der Deutschen Bank zusammengelegt. In der NS-Zeit werden die Nachrichten über die beiden Musenvereinigungen spärlicher. Die Ankündigung eines Festkonzerts aus Anlass des 40jährigen Bestehens des nunmehr als Männerchor bezeichneten Gesangverein im Oktober 1940 ist der letzte Hinweis auf die Aktivitäten von Chor und Orchester in der Deutschen Bank, die später aufgrund des Krieges eingestellt und auch nach 1945 nicht neu belebt wurden.

weiterführende Informationen

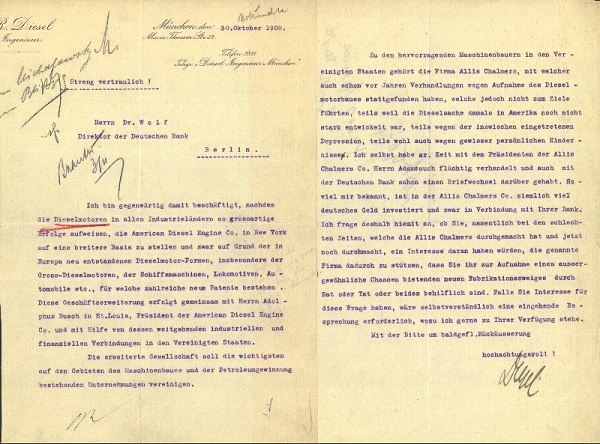

Zeige Inhalt von 30.10.1908 - Rudolf Diesel und die Deutsche Bank

R. Diesel München, den 30. Oktober 1908

R. Diesel München, den 30. Oktober 1908

Ingenieur Maria Theresia-Straße 32

Telefon 2811

Telegr. „Diesel Ingenieur München“

Streng vertraulich!

Herrn Dr. Wolf

Direktor Deutsche Bank

Berlin.

Ich bin gegenwärtig damit beschäftigt, nachdem die Dieselmotoren in allen Industrieländern so grossartige Erfolge aufweisen, die American Diesel Engine & Co. in New York auf eine breitere Basis zu stellen und zwar auf Grund der in Europa neu entstandenen Dieselmotor-Formen, insbesondere der Gross-Dieselmotoren, der Schiffsmaschinen, Lokomotiven, Automobile etc., für welche zahlreiche neue Patente bestehen. Diese Geschäftserweiterung erfolgt gemeinsam mit Herrn Adolphus Busch in St. Louis, Präsident der American Diesel Engine Co. und mit Hilfe von dessen weitgehenden industriellen und finanziellen Verbindungen in den Vereinigten Staaten.

Die erweiterte Gesellschaft soll die wichtigsten auf den Gebieten des Maschinenbaues und der Petroleumgewinnung bestehenden Unternehmen vereinigen.

Zu den hervorragenden Maschinenbauern in den Vereinigten Staaten gehört die Firma Allis Chalmers, mit welcher auch schon vor Jahren Verhandlungen wegen Aufnahme des Dieselmotorbaues stattgefunden haben, welche jedoch nicht zum Ziele führten, teils weil die Dieselsache damals in Amerika noch nicht stark entwickelt war, teils wegen der inzwischen eingetretenen Depression, teils wohl auch wegen gewisser persönlichen Hindernissen. Ich selbst habe sr. Zeit mit dem Präsidenten der Allis Chalmers Co. Herrn Adams auch flüchtig verhandelt und auch mit der Deutschen Bank schon einen Briefwechsel darüber gehabt. Soviel mir bekannt, ist in der Allis Chalmers Co. ziemlich viel deutsche Geld investiert und zwar in Verbindung mit ihrer Bank. Ich frage deshalb hiemit an, ob Sie, namentlich bei den schlechten Zeiten, welche die Allis Chalmers durchgemacht hat und jetzt noch durchmacht, ein Interesse daran haben würde, die genannte Firma dadurch zu stützen, dass Sie ihr zur Aufnahme eines aussergewöhnliche Chancen bietenden neuen Fabrikationszweiges durch Rat oder Tat oder beides behilflich sind. Falls Sie Interesse für diese Frage haben, wäre selbstverständlich eine eingehende Besprechung erforderlich, wozu ich gerne zu Ihrer Verfügung stehe.

Mit der Bitte um baldgefl. Rückäusserung

hochachtungsvoll!

gez. Diesel

Kommentar

Seit ihrer Gründung 1870 hat das Auslandsgeschäft große Bedeutung für die Deutsche Bank. Vor allem die USA bildeten seit der Mitte der 1890er Jahren einen Kernbereich deutscher Investitionen. Die durch die Förderung deutscher Kapitalanlagen in den USA geknüpften Geschäftsverbindungen zu amerikanischen Firmen sind und waren für die deutsche Wirtschaft immer äußerst interessant. Im vorliegenden Brief vom 30. Oktober 1908 war es der deutsche Erfinder Rudolf Diesel, der sich erhoffte, durch Vermittlung der Deutschen Bank die Vermarktung und den Vertrieb seiner Dieselmotoren „insbesondere der Gross-Dieselmotoren, der Schiffsmaschinen, Lokomotiven, Automobile etc.“ in den USA zu forcieren. Zwischen 1893 und 1897 hatte Rudolf Diesel einen Wärmekraftmotor mit deutlich höherem Wirkungsgrad im Vergleich zu dem 1860 entwickelten Verbrennungsmotor von Nikolaus Otto erfunden und realisiert. Die Reaktionen auf den neuen Dieselmotor waren ambivalent. Während die Weltöffentlichkeit Diesel als genialen Erfinder feierte und er über Nacht berühmt wurde, sah er sich mit boshaften Anfeindungen und Plagiatsvorwürfen der Konkurrenz und einiger deutscher Wissenschaftler konfrontiert. Rudolf Diesel wurde durch die Lizenzeinnahmen aus seinen Teilpatenten schnell zum mehrfachen Millionär. Sein Geisteszustand war jedoch auf Grund seines unermüdlichen Arbeitseifers und der nervlichen Anspannung vor dem Hintergrund der Plagiatsvorwürfe und drohenden Anfechtungen seiner Erfindung kritisch. Als Unternehmer hatte Rudolf Diesel kein Glück. Die 1898 mit 100.000 Mark aus seinem Privatvermögen und finanzieller Unterstützung der Augsburger Bankhäuser Mayer & Gerstle und Bonnet gegründete Diesel Motoren-Fabrik AG Augsburg, musste bereits zwei Jahre später ihre Produktion wieder einstellen musste und 1911 liquidiert werden. Zum einen fehlte die Erfahrung im Maschinenbau und zum anderen belasteten die jährlich anfallenden 100.000 Mark Lizenzgebühren für die Hauptpatentrechte die neue Firma, was Diesel frustriert kommentierte: „Es ist wie wenn man Apfelwein von seinem eigenen Apfelbaum kauft". Auch die Allgemeine Gesellschaft für Dieselmotoren AG, die im Oktober 1898 zur Verwaltung und Nutzung der Patentrechte Rudolf Diesels gegründet worden war, scheiterte. Zunächst verkaufte Diesel seine Rechte an die Gesellschaft für 3.5 Mio. Mark und reinvestierte sie in Prioritätsaktien der Gesellschaft, wovon ihm nach dem Ausbleiben von erhofften Lizenzeinnahmen nur noch 250.000 Mark blieben. Schließlich sah sich Diesel 1907/08 nach misslungenen Immobilienspekulationen gezwungen, neue Geschäftsfelder zu erschließen um die Finanzierung seiner Entwicklungsarbeit an einem Dieselmotor für Lokomotiven und Kleinlaster weiter zu gewährleisten. So versuchte er die Vermarktung und Einführung seines Dieselmotors vor allem in den USA voranzutreiben. Bereits 1897 hatte Adolphus Busch, ein deutsch-amerikanischer Geschäftsmann und Gründer der Brauerei Anheuser-Busch, die Lizenzrechte für den Dieselmotor in den USA erworben. Er gründete die Diesel Motor Company of America mit Sitz in New York, die zunächst in Deutschland gefertigte Dieselmotoren in den USA vertrieb. In den nächsten Jahren scheiterten die Versuche eigene Dieselmotoren zu konstruieren, und die Firma formierte sich 1904 mit der International Power Company zur American Diesel Engine & Co. Rudolf Diesel und Adolphus Busch hatten sich während der Aufenthalte Buschs in seiner Heimat Deutschland kennengelernt und beschlossen zusammenzuarbeiten, wobei Busch seinen Geschäftssinn und Diesel die technologische Kompetenz in die Geschäftsbeziehung einbrachten. Nach dem Ablauf der Hauptpatente für Diesels Motor 1908 versuchten er und Busch in den USA mit dem Dieselmotor im Schiffs-, Eisenbahn- und Automobilsektor zu expandieren. Daher suchten sie Investoren und wandten sich im September 1908 auch an die Deutsche Bank, die allerdings nicht an direkten Investitionen in die American Diesel Engine & Co. interessiert war. Darüber hinaus benötigten Busch und Diesel einen kompetenten und erfahrenen Partner im Maschinenbausektor um die eigene Produktion eines Diesel-Motors sicherzustellen und nicht mehr auf Importe aus Deutschland angewiesen zu sein. Diesel und Busch waren vor allem an einer Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Maschinenbauer Allis-Chalmers & Co. interessiert. Mit dem Präsidenten der Firma Edward D. Adams, der seit 1893 als Vertrauensmann und Repräsentant der Deutschen Bank in den USA agierte, hatten sie schon ergebnislose Verhandlungen geführt. Daraufhin bat Diesel in dem vorliegenden Brief die Deutsche Bank um Hilfe, die auf Grund ihres finanziellen Einflusses auf Allis-Chalmers eine Zusammenarbeit in die Wege leiten sollte. Die Deutsche Bank war zwar durchaus geneigt, bei der Vermittlung und Kontaktaufnahme zu helfen, wollte aber nicht direkt zugunsten Diesels auf Allis-Chalmers einwirken. Es kam schließlich nicht zu einer Zusammenarbeit. Adolphus Busch und die American Diesel schlossen sich 1911 mit dem Schweizer Maschinenbauer Gebrüder Sulzer AG zu Busch-Sulzer Brothers-Diesel Engine Corp. zusammen, die danach erfolgreich Lokomotiv- und U-Bootmotoren produzierte. Diesel hingegen blieb der unternehmerische Erfolg weiterhin versagt. Auf einer Reise durch die USA 1912 wurde er als bedeutender Erfinder frenetisch gefeiert, doch finanziell war er ruiniert. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland sah Diesel keinen Ausweg aus seiner finanziellen Notlage mehr und beging 1913 auf der Überfahrt von Antwerpen nach England Selbstmord.

weiterführende Informationen

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]

Christopher Kobrak – Die Deutsche Bank und die USA. Geschäft und Politik von 1870 bis heute

Zur deutschen und amerikanischen Identität – Die Deutsche Bank in den USA 1870-1999

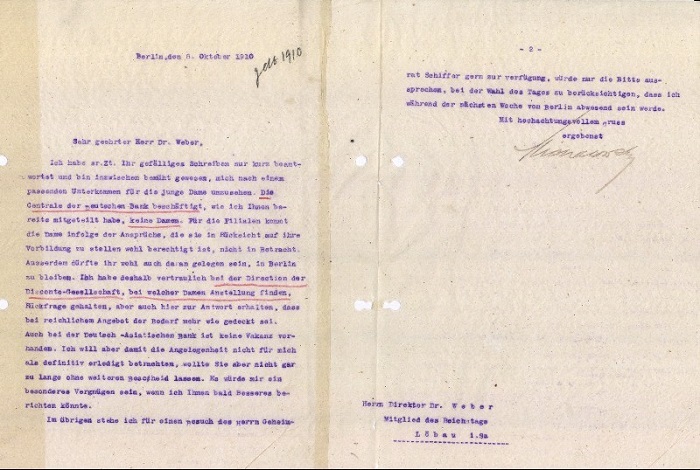

Zeige Inhalt von 08.10.1910 - "Ein furchtbarer Geruch nach Veilchen": Die ersten Frauen im Bankgewerbe

Sehr geehrter Herr Dr. Weber,

Sehr geehrter Herr Dr. Weber,

Ich habe sr. Zt. Ihr gefälliges Schreiben nur kurz beantwortet und bin inzwischen bemüht gewesen, mich nach einem passenden Unterkommen für die junge Dame umzusehen. Die Centrale der Deutschen Bank beschäftigt, wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, keine Damen. Für die Filialen kommt die Dame infolge der Ansprüche, die sie in Rücksicht auf ihre Vorbildung zu stellen wohl berechtigt ist, nicht in Betracht. Außerdem dürfte ihr wohl auch daran gelegen sein, in Berlin zu bleiben. Ich habe deshalb bei der Direction der Disconto-Gesellschaft, bei welcher Damen Anstellung finden, Rückfrage gehalten, aber auch hier zur Antwort erhalten, dass bei reichlichem Angebot der Bedarf mehr wie gedeckt sei. Auch bei der Deutsch-Asiatischen Bank ist keine Vakanz vorhanden. Ich will aber die Angelegenheit nicht für mich als definitiv erledigt betrachten, wollte Sie aber nicht gar zu lange warten lassen. Es würde mir ein besonderes Vergnügen sein, wenn ich Ihnen bald Besseres berichten könnte.

Im übrigen stehe ich für einen Besuch des Herrn Geheimrat Schiffer gern zur Verfügung, würde nur die Bitte aussprechen, bei der Wahl des Tages zu berücksichtigen, dass ich während der nächsten Woche von Berlin abwesend sein werde.

Mit hochachtungsvollem Gruss

ergebenst

Michalowsky

Kommentar

„Die Centrale der Deutsche Bank beschäftigt keine Damen", stellte Carl Michalowsky, der im Vorstand für Personalfragen zuständig war, lapidar fest, als er 1910 von dem Bankierkollegen und Reichstagsabgeordneten August Weber auf die Beschäftigungsmöglichkeit einer „jungen Dame“ angesprochen wurde. Die Bewerberin war offenbar sogar akademisch qualifiziert, was zu einer Zeit, in der Frauen erst seit wenigen Jahren ein Studium gestattet wurde, eine seltene Ausnahme darstellte. Bei dem Versuch, in einer Bank Fuß zu fassen, war dies jedoch eher hinderlich. Wenn überhaupt wurden Frauen nur als Ungelernte mit niedrigen Gehältern angestellt, etwa zur Bedienung der neu entwickelten Schreibmaschine, die in immer mehr Büros Einzug hielt und den alt eingesessenen Beruf des (männlichen) Kanzleischreibers überflüssig machte. Bei den Bankangestellten stieß die Beschäftigung der ersten Frauen denn auch größtenteils auf Ablehnung. Kommentare, wie "die Weiberwirtschaft einiger hiesiger Großbanken ist sehr zu verwerfen", waren typisch für die Stimmungslage im Bankgewerbe vor dem Ersten Weltkrieg. So ist es nicht verwunderlich, dass der Beruf des Bankkaufmanns bis in die Mitte der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts eine Domäne des männlichen Geschlechts blieb. Erst während des Ersten Weltkrieges und der anschließenden Inflationszeit mit ihrem erhöhten Bedarf an Büropersonal kamen Frauen in größerer Zahl in die Banken. Sie arbeiteten überwiegend als Hilfskräfte an den Büromaschinen, die im Zuge der zunehmenden Automatisierung eingesetzt wurden. Insgesamt erhöhte sich in den Jahren 1875 bis 1907 der Frauenanteil an den Bankangestellten in Deutschland von 0,7 Prozent auf 5,5 Prozent und stieg bis 1925 immerhin auf 21 Prozent. Die Deutsche Bank beispielsweise beschäftigte im Jahre 1927 in der Zentrale in den Filialen 8.363 männliche und 2.082 weibliche Tarifangestellte sowie 711 männliche und 150 weibliche Lehrlinge. Unter den 1.245 Direktoren, Prokuristen und sonstigen Oberbeamten befand sich allerdings noch keine einzige Frau. Auf Widerstand stieß die Einstellung von Frauen vor allem bei den männlichen Bankangestellten und ihren Interessenverbänden. Als Gründe gegen die Frauenarbeit wurden angeführt: die Büroluft sei für Frauen gesundheitsschädlich, sie seien nicht leistungsfähig und intelligent genug, sie hätten keinen Ehrgeiz und betätigten sich als "Lohndrückerinnen". Neben diesen Scheinargumenten kam es zu grotesken Beschwerden der männlichen Angestellten, die sich über "den furchtbaren Geruch nach Veilchen" in den Büroräumen beklagten. Der "Deutsche Bankbeamtenverein" nahm überhaupt keine weiblichen Mitglieder auf und hielt noch 1915 die Einstellung von Frauen für überflüssig. So hieß es in einem offiziellen Schreiben: "Wir werden im Interesse unseres Standes stets den Standpunkt vertreten, daß eine Anstellung weiblicher Bankbeamten in jedem Falle zu bekämpfen ist, und es dürfte auch im wohlverstandenen Interesse der Banken selbst liegen, wenn sie die Erledigung aller banktechnischen Arbeiten nach wie vor den Männern überlassen wollten, statt den Bankbetrieb in warenhausmäßiger Weise umzugestalten."

weiterführende Informationen

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]

Zeige Inhalt von 01.07.1915 - Ein Pass zur Reise nach Konstantinopel

Deutsches Reich

Deutsches Reich

Paßjournal Nr. 768

Gebührenfrei!

Das Auswärtige Amt ersucht hiermit sämtliche Zivil- und Militärbehörden, Vorzeiger dieses

den Prokuristen bei der Deutschen Bank Hugo Nafz, der sich über die Österreichisch-Ungarische Monarchie, Rumänien und Bulgarien nach der Türkei begibt und von dort nach Deutschland zurückkehrt,

frei und ungehindert reisen, auch nötigenfalls ihm Schutz und Beistand angedeihen zu lassen.

Berlin, den 1. Juli 1915

Auswärtiges Amt

Im Auftrage

[gez.] Schmidt-Dargitz

Reisepaß gültig auf 3 Monate

[Stempel:] Nach Ablauf sofort zurück an Auswärtiges Amt Berlin

Dieser Paß wird mit einmonatiger Gültigkeit erneuert. Der Paßinhaber führt in Begleitung des Kassenboten Franz Kulbach im amtlichen Auftrag einen Goldtransport von 21 Kisten über die Österreichisch-Ungarische Monarchie nach Bukarest und kehrt sodann nach Deutschland zurück.

Berlin, den 3. März 1916

Auswärtiges Amt

Im Auftrag von

[gez.] Schmidt-Dargitz

[Rückseite]

Kennzeichnung des Paßinhabers:

Alter: 52 Jahre

Gestalt: untersetzt

Haar: blond

Augen: blau

Gesichtsform: rund

Besondere Kennzeichen: keine

Es wird hiermit bescheinigt, daß der Paßinhaber die durch nebenstehende Photographie dargestellte Person ist und die darunter befindliche Unterschrift eigenhändig vollzogen hat. Berlin, den 1. Juli 1915

Auswärtiges Amt

Im Auftrage

[gez]. Schmidt-Dargitz

Unterschrift des Paßinhabers:

[Gez.] Hugo Nafz

[Stempel:] Gesehen Berlin, den 2. Juli 1915. Der Kgl. Bulgarische Gesandte

[Stempel:] Gesehen bei d. k u. k. oesterr. ung. Botschaft Berlin, den 2. Juli 1915

[Stempel:] Vu à l’Ambassade Impériale Ottomane. Bon pour rendre en Turquie. Berlin le 2 Juillet 1915. Pour L’Ambassadeur Le Premier Secretaire

[Stempel:] Vǎzut la Legatiunea Regalǎ a Româmiei. Bon pentru mergere in România. Berlin 19 Junie/2 Julie 1915. Ministru

[Stempel:] No. 220 Gesehen auf der Kaiserlich Deutschen Botschaft. Gut zur Reise nach Deutschland. Constantinopel, den 16. Juli 1915

Kommentar

Seit 1888 war die Deutsche Bank stark im Osmanischen Reich engagiert. Mit dem damaligen Erwerb der Konzession für die Anatolische Eisenbahn, der anderthalb Jahrzehnte später die Konzession für die Bagdadbahn folgte, nahm die bedeutendste und berühmteste Auslandsinvestition der Bank vor dem Ersten Weltkrieg ihren Anfang. Bis heute ist der Mythos dieser Bahnlinie, die Istanbul mit Bagdad und dem Persischen Golf verbinden sollte, lebendig. Zwei Jahrzehnte vertraten die beiden Eisenbahngesellschaften die Interessen der Deutschen Bank in der Region, bis sich die Leitung der Bank entschloss, 1909 eine eigene Filiale in Konstantinopel, wie Istanbul bis 1929 meist genannt wurde, zu eröffnen. Die Filiale hatte sich gerade etabliert, als ihr mit Beginn des Ersten Weltkriegs die Aufgabe zufiel, als Mittler zwischen Deutschland und der verbündeten Türkei zu dienen. Große Teile der deutschen Finanzhilfe wurden über die Niederlassung der Deutschen Bank geleitet. Die Filiale trat damit de facto an die Stelle der Ottoman Bank, die seit Jahrzehnten die Funktionen einer nicht existierenden türkischen Zentralbank ausgeübt hatte. Bei Kriegsbeginn war die Ottoman Bank zwischen die Fronten geraten, da ihre Direktion in Istanbul und ihre Aktionäre Anglo-Französisch, und damit Kriegsgegner des Osmanischen Reichs waren, während die Bank in Paris und London als osmanisches und damit als feindliches Unternehmen angesehen wurde. So kam es, dass die deutschen Hilfszahlungen für den Bündnispartner und die Finanzierung des Krieges von der bulgarischen Grenze bis zum Suez-Kanal zu weiten Teilen der Deutschen Bank übertragen wurden. Dazu war es erforderlich, dass die Konstantinopeler Filiale täglichen, ja oft stündlichen Kontakt mit der deutschen Botschaft und der deutschen Militärmission hielt. Für die letztere besorgte sie auch die gesamte Geldversorgung. Da die deutschen Hilfszahlungen in „klingender Münze“ oder in Form von Banknoten oder Wertpapieren erfolgten, waren mehrere Transporte auf dem Landweg von Berlin über Österreich-Ungarn, Bulgarien und Rumänien bis nach Istanbul notwendig. Drei dieser Transporte wurden 1915 und 1916 vom 52 jährigen Prokuristen der Berliner Zentrale der Deutschen Bank Hugo Nafz und wechselnden Kassenboten der Bank begleitet. Wie der vom Auswärtigen Amt ausgestellte Pass zeigt, führte ihn sein Weg über die preußische Grenzkontrollstelle Bodenbach südlich von Dresden nach Österreich-Ungarn. Von dort ging es über Prag, Wien und Budapest zur ungarisch-rumänischen Grenzstadt Predeal in Siebenbürgen. Die Weiterreise erfolgte über Bukarest und Sofia bis nach Istanbul. Den gleichen Weg nahm er während seiner zweiten Reise im März 1916, als er einen Transport von 138 Kisten Gold nach Istanbul begleitete. Lediglich bei seiner dritten Reise vom 21. November 1916 bis 1. Januar 1917, die dem Transport von Wertpapieren und Silber bestimmt war, reiste er mit dem Orient-Express über Wien und durch das von den Mittelmächten besetzte Serbien, da Rumänien zum Kriegsschauplatz geworden war. Die deutschen Hilfszahlungen konnten die militärische Niederlage des Osmanischen Reichs nicht verhindern. Am 30. Oktober 1918 wurde der Waffenstillstand unterzeichnet. Istanbul kam unter Verwaltung der Alliierten. Die dortige Filiale der Deutschen Bank musste schließen und konnte erst 1923 wiedereröffnet werden.

weiterführende Informationen

Meilensteine - Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]

Manfred Pohl – Von Stambul nach Bagdad. Die Geschichte einer berühmten Eisenbahn

Zeige Inhalt von 30.10.1915 - "Sie pferchten 880 Menschen in 10 Wagen"

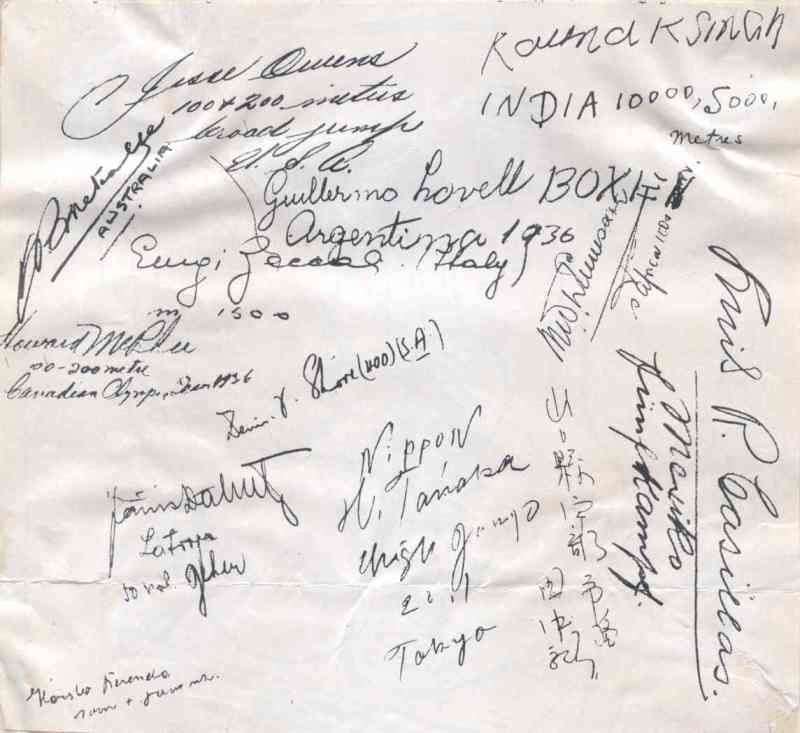

Foto schwarz-weiß auf Papier, 11,9 cm (breit) x 8,9 cm (hoch), links oben gelocht,

Foto schwarz-weiß auf Papier, 11,9 cm (breit) x 8,9 cm (hoch), links oben gelocht,

abgeheftet in einem Schnellhefter des Orientbüros der Deutschen Bank Zentrale Berlin mit dem Titel „Armenierfrage während des Krieges".

Heutige Signatur: HADB, Or1704, Anlage zu Bl. 50.

Kommentar

Am 30. Oktober 1915 schrieb der in Konstantinopel ansässige Direktor der Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft Franz Günther an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Eisenbahn-Gesellschaft, Arthur von Gwinner, der zugleich Vorstandssprecher der Deutschen Bank in Berlin war:

"Sehr geehrter Herr von Gwinner! Einliegend sende ich Ihnen ein Bildchen, die Anatolische Bahn als Kulturträgerin in der Türkei darstellend.- Es sind das unsere sogenannten Hammelwagen, in denen beispielsweise 880 Menschen in 10 Wagen befördert werden.-" (HADB, Or1704, Bl. 50)

Das Bild zeigt drei Kleinviehwagen, die durch die Kennzeichnung mit dem Akronym „C.F.O.A.“ (Chemin de Fer Ottoman d’Anatolie) eindeutig der Anatolischen Eisenbahn zugeordnet werden können. Deutlich ist zu erkennen, dass auf den jeweils zwei Etagen und dem Dach der Wagen weit mehr als die 40 Personen eingepfercht waren, die die Wagenbeschriftung „40 HOMMES“ vorsah. Wann und wo die Aufnahme gemacht wurde, ist ebenso unbekannt wie ihr Fotograf.

Auch wenn anzunehmen ist, dass Günther den Urheber des Bildes kannte, verwundert es kaum, dass er es anonym weitergab, denn das Fotografieren von Armeniertransporten war unter Strafandrohung verboten. Nachdem türkische Militärs Kenntnis erhalten hatten, dass Ingenieure und Angestellte der Bagdadbahn Fotos von Armeniertransporten gemacht hatten, erließ der Militärbefehlshaber in Syrien, Djemal Pascha, den Befehl, dass diese Personen die Negative und alle Abzüge ihrer Aufnahmen innerhalb von 48 Stunden beim Militärkommissariat abzugeben hätten. Wer sich weigerte die Fotos herauszugeben, sollte genauso bestraft werden, als ob er Fotos von Kriegsschauplätzen gemacht hätte. (Militärkommissar an Bauabteilung III der Bagdadbahn 28.8./10.9.1915, PA-AA/BoKon/70) Die von Günther weitergeleitete Aufnahme hat daher großen Seltenheitswert.

Eine Vermutung, wo das Foto entstanden sein könnte, erlaubt ein weiterer Brief Günthers an Gwinner, der bereits am 14. Oktober 1915 nach Berlin gesandt worden war. Darin heißt es – nur um die Ortsangabe ergänzt – fast wortgleich mit seinem späteren Schreiben: "Von Alajund nach Konia - 369 km - verlud die Polizei Armenier in unseren sogenannten Hammelwagen; das sind gewöhnlich Güterwagen, die horizontal in der Mitte durch Latten geteilt sind.- Sie pferchten 880 Menschen in 10 Wagen, also pro Wagen 88 Köpfe.-"(HADB, Or1704, Bl.32f.) Alajund war eine kleine Bahnstation, 67 Kilometer südlich von Eskischehir, wo eine Stichbahn in die nahe gelegene Stadt Kutahia von der Hauptlinie nach Konia abzweigte. Laut eines Berichts eines ungenannten Reisenden, vermutlich ein Vertreter des für den Bahnbau zuständigen Unternehmens, vom Oktober 1915 befand sich in Alajund „ein Armenierlager von gewaltiger Ausdehnung, das sicher mehrere Tausend Menschen beherbergte“. Der gleiche Reisende beobachte in Eskischehir eine Szene, die stark an das hier beschriebene Foto erinnert: "Die Deportirten waren zum Teil in Kleinviehwagen (H[ammel] Wagen) in beiden Etagen untergebracht, die Dächer der Wagen waren ebenfalls mit Menschen bedeckt.“ (HADB, Or1704, Bl. 54-62) Günther sandte Gwinner diesen Bericht gemeinsam mit dem Foto. Eine weitere Kopie, allerdings ohne Foto, ging an den Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Konstantinopel, Konstantin von Neurath. (PA-AA/BoKon/97) Bei dem „zuverlässigen Herrn“, wie Günther in seinem Begleitschreiben den Autor der Niederschrift bezeichnete, handelte es sich möglicherweise zugleich um den Fotografen des beschriebenen Transports in den Hammelwagen. Die Ortsangaben die er und Günther im Zusammenhang der Armeniertransporte machten, legen die Vermutung nahe, dass das Foto in Eskischehir oder im nicht weit entfernten Bahnhof von Alajund aufgenommen wurde. War der unbekannte Berichtschreiber der Fotograf, dann muss die Aufnahme während seiner im Oktober 1915 in Konstantinopel endenden Reise aufgenommen worden sein, die ihn bis an den äußersten Punkt der Bahn nach Ras-el-Ain – auf halber Strecke zwischen Aleppo und Mosul – führte.

Der Brief von Günther an Gwinner vom 30. Oktober 1915 wurde erstmals zitiert in Gerald D. Feldman, Die Deutsche Bank vom Ersten Weltkrieg bis zur Weltwirtschaftskrise 1914-1933, in: Lothar Gall u.a., Die Deutsche Bank 1870-1995, München 1995, S.154. Das Foto wurde erstmals publiziert in Manfred Pohl, Von Stambul nach Bagdad. Die Geschichte einer berühmten Eisenbahn, München 1999, S. 94.

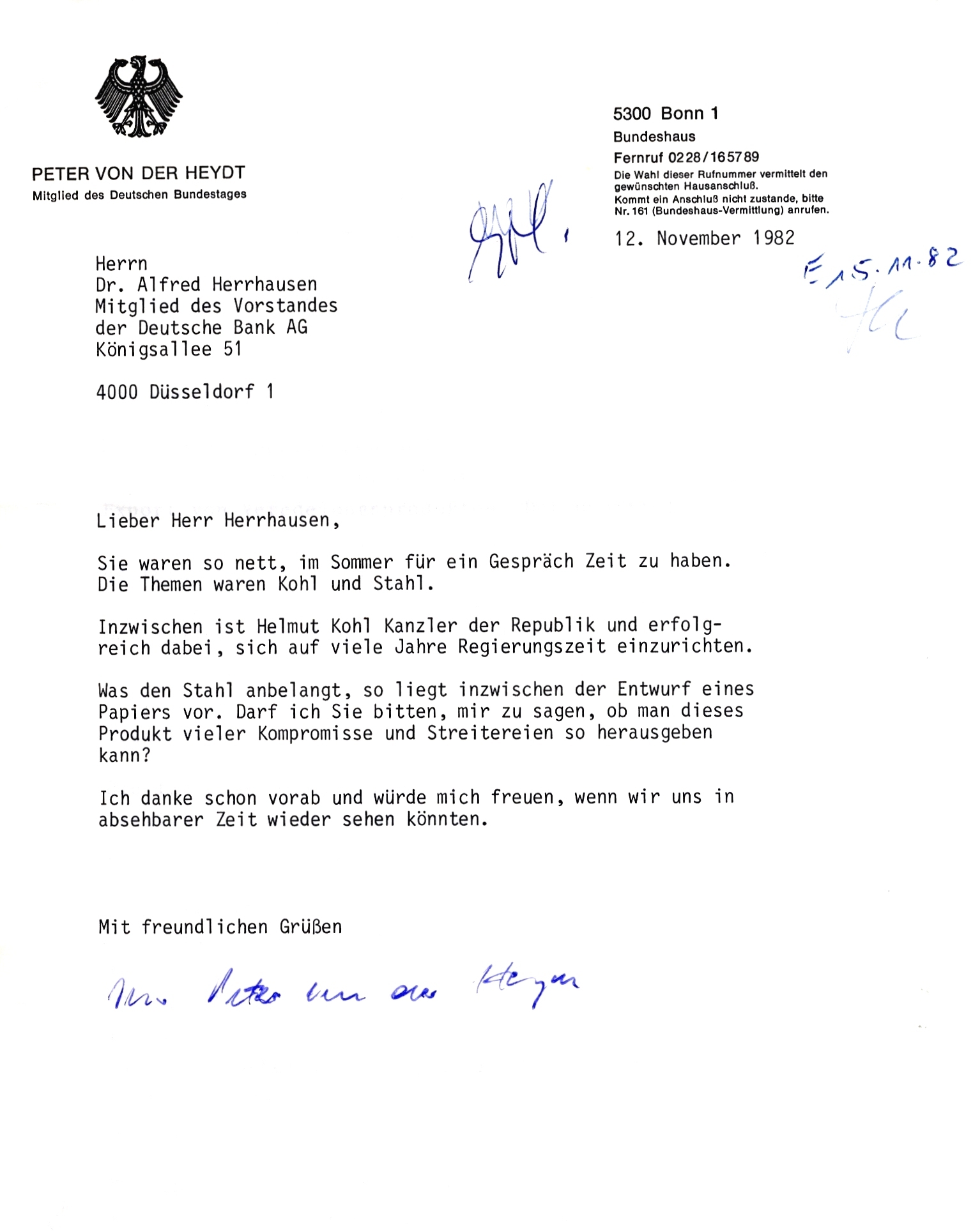

Zeige Inhalt von 31.12.1915 - Die Mitropa - eine "friedliche Gründung" im Ersten Weltkrieg

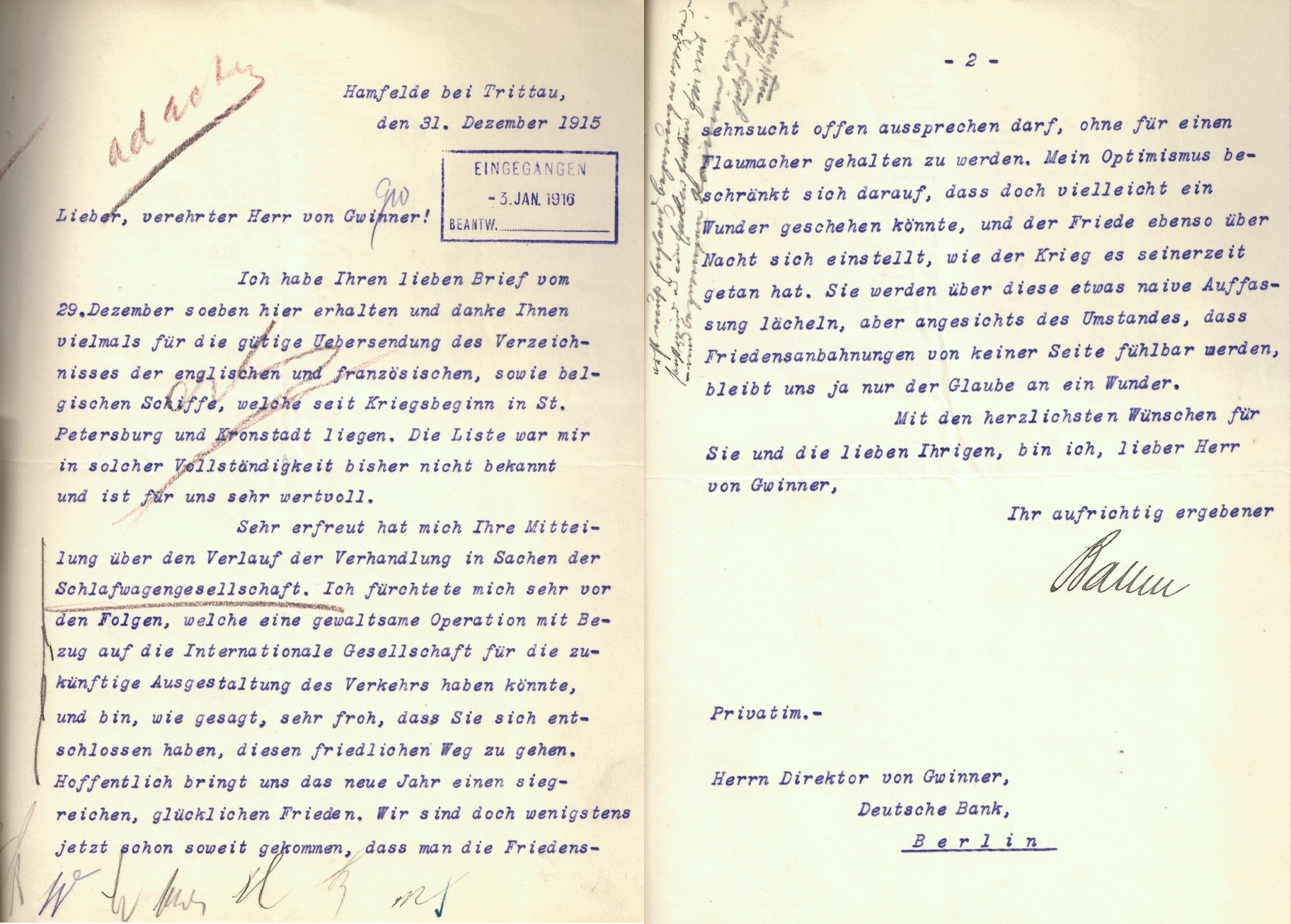

Hamfelde bei Trittau, den 31. Dezember 1915

Hamfelde bei Trittau, den 31. Dezember 1915

Lieber, verehrter Herr von Gwinner!

Ich habe Ihren lieben Brief vom 29. Dezember soeben hier erhalten und danke Ihnen vielmals für die gütige Uebersendung des Verzeichnisses der englischen und französischen, sowie belgischen Schiffe, welche seit Kriegsbeginn in St. Petersburg und Kronstadt liegen. Die Liste war mir in solcher Vollständigkeit bisher nicht bekannt und ist für uns sehr wertvoll.