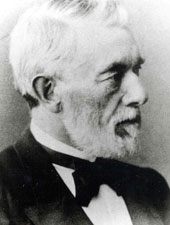

Zeige Inhalt von Magnus, Victor von

| Lebensdaten: | 13.09.1828 in Berlin - 29.06.1872 in Potsdam |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Vorsitzender des Verwaltungsrats 1870-1871 |

Victor von Magnus gehörte nicht nur zum Gründerkreis der Deutschen Bank, er war auch der erste Vorsitzende des Verwaltungsrats des 1870 neugegründeten Instituts. Für das Bankhaus F. Mart. Magnus zeichnete er Aktien der Deutschen Bank über 175.000 Taler und wurde von den Gründern zum ersten Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt. Bereits Mitte 1871 musste er das Amt aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben. Als er im folgenden Jahr kinderlos starb, wurde das Bankhaus F. Mart. Magnus aufgelöst.

Magnus stammte aus einer jüdischen Kaufmanns- und Gelehrtenfamilie. Der Großvater Immanuel Meyer Magnus, der mit der Tochter des bedeutenden Berliner Kaufmanns und Bankiers Benjamin Josef Fränkel verheiratet war, hatte sich 1807 taufen lassen und im Jahr darauf sein eigenes Bankgeschäft gegründet. Sein Sohn Martin Friedrich übernahm das Bankhaus, das seit 1821 unter dem Namen „F. Mart. Magnus“ firmierte. Neben dem Bankhaus Mendelssohn stieg es in den folgenden Jahrzehnten zur angesehensten Berliner Privatbank auf, was sich auch mit der Aufnahme der Bank 1859 ins sogenannte Preußenkonsortium manifestierte. Ihr Inhaber, Martin Friedrich Magnus, war bereits im März 1853 in den Adelsstand erhoben worden. Sein Sohn Victor stand lange im Schatten des Vaters. Erst nach dessen Tod im Jahr 1869 konnte er selbständig arbeiten. Im gleichen Jahr war Adelbert Delbrück an ihn herangetreten, um ihn für die Gründung einer der Finanzierung des deutschen Außenhandels gewidmeten Bank zu gewinnen. Das Bankhaus Mendelssohn hatte kein Interesse gezeigt. Delbrück hielt es aber für unbedingt notwendig, ein führendes Berliner Haus in die Gründung einzubinden.

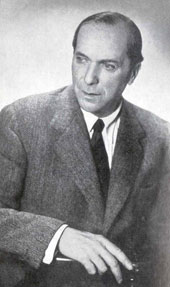

Zeige Inhalt von Mankiewitz, Paul

| Lebensdaten: | 07.11.1857 in Mühlhausen - 22.06.1924 in Selchow/Mark |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1898-1923 (Sprecher 1919-1923) |

Mankiewitz absolvierte nach dem Abitur in Halberstadt eine Banklehre bei der Firma Hanau in Mülheim/Ruhr und war danach für die Vereinsbank in Mühlhausen und die Anglo-Deutsche Bank in Hamburg tätig. 1879 trat er in die Zentrale der Deutschen Bank in Berlin ein. 1885 erhielt er Prokura und wurde 1891 stellvertretender Direktor.

1898 wurde er in den Vorstand berufen und nahm von 1919 bis 1923 die Funktion des Sprechers wahr. Mankiewitz galt als all-round-man des Bankgewerbes, sein Spezialgebiet war jedoch das Börsen- und Devisengeschäft. Als Börsendirektor repräsentierte er die Bank sehr erfolgreich an der Berliner Börse, wobei Mankiewitz von sich behauptete, er habe auf diesem Gebiet "das Gefühl in den Fingerspitzen für die Tendenz". Besonders in den Geschäften mit russischer Valuta und russischen Anleihen zeigte sich sein zielsicheres Geschick.

Eine weitere Domäne seines Wirkens bildete das Versicherungswesen; hier vertrat er die Bank im Aufsichtsrat mehrerer Gesellschaften. 1901 bewährte er sich als geschickter Unterhändler während der Northern-Pacific Krise, aus der die im nordamerikanischen Eisenbahngeschäft engagierte Deutsche Bank gestärkt hervorging. Mankiewitz arbeitete an der Lösung zahlreicher wirtschaftspolitischer Probleme. Als besonderer Kenner der Währungspolitik repräsentierte er seit 1914 die Deutsche Bank im Beirat der Reichsbank und arbeitete dort unter anderem an der finanztechnischen Bewältigung der alliierten Reparationsforderungen mit. Zur Linderung sozialer Härten bei durch den Weltkrieg mittellos gewordenen Ausländern und deutschen Kriegsgefangenen bewirkte er den Einsatz erheblicher finanzieller Mittel. Zahlreiche Studenten an Universitäten und Technischen Hochschulen profitierten zudem von der durch Mankiewitz initiierten Deutschen Studentenhilfe.

Mankiewitz' Tätigkeit als Sprecher fiel in eine politisch turbulente Zeit, in der die Geschäfte der Bank als Folge des Ersten Weltkrieges in eine längere "defensive" Phase eintraten. Auf Grund gesundheitlicher Probleme schied er Ende 1923 aus dem Vorstand aus. Charakteristisch für Mankiewitz' Haltung ist der von ihm häufig zitierte Grundsatz: "Das Hauptaktivum der Deutschen Bank ist das Vertrauen, das man zu ihr hat, und unsere vornehmste Aufgabe muß es sein, es ihr zu erhalten."

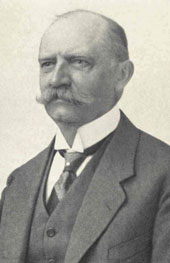

Zeige Inhalt von Marcuse, Hermann

| Lebensdaten: | 04.10.1824 in Hannover - 08.04.1900 in Wiesbaden |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1900 |

Unter den Mitgliedern des ersten Verwaltungsrats der Deutschen Bank zählte Hermann Marcuse zu den ausgewiesenen Kennern des US-Geschäfts. 1870 zeichnete er bei Gründung der Deutschen Bank als Privatperson Aktien über 314.000 Taler und wurde Mitglied des Verwaltungsrats, dem er bis zu seinem Tod angegörte.

Hermann Marcuse war in jungen Jahren in die USA gekommen und konnte dort in der 1854 entstandenen New Yorker Privatbank G. von Baur & Co. wertvolle Erfahrungen sammeln. Dieses Bankhaus war eine Kommanditgesellschaft der Darmstädter Bank für Handel und Industrie. Im Jahr 1860 gründete Marcuse in New York zusammen mit Herman R. Baltzer die Privatbank Marcuse & Baltzer, die sehr erfolgreich in den Vereinigten Staaten agierten und dort weiterhin die Interessen der Darmstädter Bank vertrat. Die Firma gehörte zu den führenden New Yorker Privatbank und vermittelte unter anderem die Finanzierung der Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, woran auch Kapital aus Deutschland beteiligt war. Als Marcuse sechs Jahre später ausschied um sich in seiner Heimat zur Ruhe zu setzen, fand Baltzer in William Taaks einen neuen Teilhaber. Die Darmstädter Bank blieb bis zur Liquidierung im Jahre 1885 an der Privatbank Baltzer & Taaks beteiligt.

Zum Zeitpunkt der Gründung der Deutschen Bank lebte er als Rentier in Walluf im Rheingau. Er galt der Bank vor allem bei ihren amerikanischen Angelegenheiten als Berater. Sein Neffe Paul Lichtenstein, der bei Baltzer & Taaks das Bankgeschäft kennengelernt hatte, wurde 1872 Mitinhaber der neu gegründeten Privatbank Knoblauch & Lichtenstein, die als Kommanditgesellschaft in den Vereinigten Staaten die Interessen der Deutschen Bank vertrat. Marcuse betätigte sich schon in seiner Zeit in den USA als Unternehmensgründer. Er war Mitglied der German Society in New York und Direktor der German Life Insurance Company. Neben Investitionen in den amerikanischen Eisenbahnbau beteiligte er sich nach seiner Rückkehr nach Europa beispielsweise an der Amsterdamer Bank, dem Schweizerischen Bankverein und an der Süddeutschen Immobilien-Gesellschaft.

Zeige Inhalt von Matherat, Sylvie

| Lebensdaten: | 1962 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands von 2015 bis 2019 |

Zeige Inhalt von Meier, Hermann Henrich

| Lebensdaten: | 6.10.1809 in Bremen - 17.11.1898 in Bremen |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1871 |

Als Gründeraktionär der Deutschen Bank erwarb der Bremer Kaufmann und Politiker Hermann Henrich Meier 1870 Aktien über 50.000 Taler und gehört zu den Bremer Zeichnern, die nicht auf der Erstzeichnerliste stehen, obwohl er in den Gründungsverlauf eingebunden war. Vielleicht trug seine bedeutsame Stellung im Außenhandel dazu bei, dass er bei der ersten Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt wurde, aus dem er allerdings bereits ein Jahr später wieder ausschied.

Meier gilt als der Gründer der Reederei Norddeutscher Lloyd, die zu einem der bedeutsamsten Unternehmen für den internationalen Handelstransport wurde. Auch im Personentransport erlangte das Bremer Schifffahrtsunternehmen, dessen Vorsitzender Meier im Verwaltungsrat war, eine herausragende Stellung, vor allem bei den Schiffsverbindungen in die USA. Sein gleichnamiger Vater hatte in Bremen das Handelsunternehmen H.H. Meier & Co. gegründet, dessen Teilhaber Meier 1834 wurde und dass vor allem im Transatlantischen Handel tätig war.

Das Bankgeschäft war für Meier zum Zeitpunkt der Gründung der Deutschen Bank kein Neuland, so war unter seiner Teilnahme im Jahr 1856 die Bremer Bank entstanden, deren Verwaltungsrat er lange vorstand. Unter seiner Leitung fusionierte die Bremer Bank 1895 mit der Dresdner Bank. 1875 war er im Hintergrund an sogenannten Bremer Aktionärsstreit beteiligt, bei dem eine Gruppe Bremer Aktionäre der Deutschen Bank eine Kapitalreduzierung forderten.

Politisch stand Meier, wie die Mehrheit der Gründer der Deutschen Bank, auf Seite der Liberalen. Er setzte sich für den Freihandel ein, so etwa ab 1864 in seiner Eigenschaft als Präsident des Deutschen Handelstages. Ab 1852 wurde er Mitglied der Bremer Handelskammer, zu deren Präsident er elf Jahre später aufstieg. Im Jahr 1867 wurde er als Abgeordnete in den Norddeutschen Bund gewählt und dem Deutschen Reichstag gehörte er von 1878 bis 1890 als Mitglied der nationalliberalen Fraktion an.

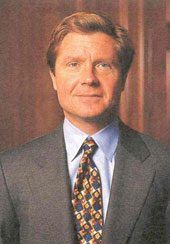

Zeige Inhalt von Merkle, Hans Lutz

| Lebensdaten: | 01.01.1913 in Pforzheim - 22.09.2000 in Stuttgart |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands, Mitglied des Aufsichtsrats 1960-1988; stellvertretender Vorsitzender 1968-1978; Vorsitzender 1984-1985 |

Hans Lutz Merkle wurde als Sohn eines Druckereibesitzers und Verlegers in Pforzheim geboren. Nach einer kaufmännischen Lehre im väterlichen Betrieb war er seit 1935 für die Reutlinger Textilfirma Ulrich Gminder tätig und wurde dort 1949 Vorstandsmitglied. 1958 folgte dann der Wechsel in die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, als deren Vorsitzender Merkle von 1963 bis 1984 fungierte. Es folgten weitere vier Jahre an der Spitze des Aufsichtsrats, dessen Ehrenvorsitzender er bis zu seinem Tode blieb. Unter seiner Regie wurde Bosch zu einem High-Tech-Konzern mit Weltgeltung. Zur Führungsspitze der Deutschen Bank (insbesondere zu Hermann J. Abs und zu Wilfried Guth) unterhielt Hans L. Merkle gute persönliche Beziehungen. So gehörte er auch viele Jahre lang dem Aufsichtsrat der Bank an, wo er eine exponierte Stellung einnahm: Von 1960 bis 1988 war Merkle Mitglied des Aufsichtsrats, von 1968 bis 1978 stellvertretender Vorsitzender und vom 3. Juli 1984 bis zum 14. Mai 1985 sogar dessen Vorsitzender. Damit wurde mit einer langen Tradition der Deutschen Bank, die darin bestand, das der Aufsichtsratsvorsitzende aus dem Kreis der ehemaligen Vorstandssprecher rekrutiert wurde, gebrochen. Merkles Vorgänger Franz H. Ulrich konnte das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. So entschied man sich für diese Übergangslösung, wodurch aber zugleich das große Vertrauen zum Ausdruck kam, das man ihm entgegenbrachte. Mit seinem Nachfolger Wilfried Guth kehrte man dann bereits wieder zum früheren Modus zurück. Auch nach dem Ausscheiden aus diesen offiziellen Funktionen behielt er gute Kontakte zu führenden Persönlichkeiten der Bank. Vor allem deren wichtigstes Industrie-Engagement, die Daimler-Benz AG, zugleich auch einer der wichtigsten Kunden von Bosch, lag ihm am Herzen. Hinzu kamen weitere Mandate bei führenden Konzernen von der BASF über Volkswagen bis zur Allianz. Merkle zählte zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft. Er hat Kanzler Kiesinger beraten und gehörte ebenso zum Beraterkreis von Helmut Schmidt. Er galt als Verfechter eines "moralischen Kapitalismus", basierend auf persönlicher Leistung, Pflichtgefühl und Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit. In Anerkennung seiner Leistungen wurde 1997 die Robert Bosch Jubiläumsstiftung, welche zur Förderung der Wissenschaft und des wissenschaftlichen Nachwuchses errichtet wurde, in Hans L. Merkle-Stiftung umbenannt.

Zeige Inhalt von Mertin, Klaus

| Lebensdaten: | 09.03.1922 in Neisse - 31.05.1995 |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1971-1988 |

Seine Bankkarriere begann der gebürtige Schlesier 1951 bei der Norddeutschen Bank in Hamburg, einem der damaligen Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank. Als Angehörigem des Jahrgangs 1922 versperrten ihm nach dem Abitur zunächst Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft die berufliche Laufbahn und ließen ihn erst 1948 das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hamburger Universität beginnen. Parallel zu seiner Tätigkeit in der Bank arbeitete er an seiner Dissertation über die Probleme der Sammelwertberichtigung, mit der er 1957 zum Dr. rer. pol. promoviert wurde. Im gleichen Jahr wechselte Klaus Mertin in die Zentrale der Bank nach Frankfurt, wo in der damaligen Oberbuchhalterei die Kernaufgaben des heutigen Controlling erfüllt wurden. Er übernahm 1969 die Verantwortung für das gesamte Rechnungswesen der Bank. 1971 wurde er in den Vorstand berufen (bis 1974 als stellvertretendes Vorstandsmitglied), dem er bis 1988 angehörte. Während zweier Jahrzehnte sorgte er für eine Weiterentwicklung des Rechnungswesens, um dessen Aussagekraft zu erhöhen und es zu einem geschäftspolitischen Instrument fortzuentwickeln. Lange Jahre kümmerte sich Mertin außerdem im Rahmen seiner regionalen Zuständigkeit um das Geschäft der Bank in Berlin und im Stuttgarter Filialbezirk. Seine Beiträge für die Verbindung bankbetrieblicher Wissenschaft und Praxis wurden auch von der Wissenschaft anerkannt. 1990 erhielt Mertin die Ehrendoktorwürde des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Frankfurter Universität.

Zeige Inhalt von Merton, Richard

| Lebensdaten: | 01.12.1881 in Frankfurt am Main - 06.01.1960 in Frankfurt am Main |  |

| Bank: | Süddeutsche Bank AG, München | |

| Funktion: | Vorsitzender des Aufsichtsrats 1955 - 1957 |

Richard Merton entstammte einer alten jüdischen Familie, die sich unter dem Namen Moses bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Nach dem Abitur am Frankfurter Lessing-Gymnasium (1900) erhielt er in der väterlichen Familienfirma einen durch mehrjährige Auslandstätigkeit unterstützten geschäftlichen Anschauungsunterricht und absolvierte außerdem ein Jura- und Kameralistikstudium. Über mehrere Jahrzehnte prägte Merton die Entwicklung der Metallgesellschaft AG. Von 1907 bis 1911 war Merton Mitglied des Aufsichtsrats dieses Industrieunternehmens, von 1911 bis 1928 Vorstandsmitglied, und von 1928 bis 1939 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Merton bekleidete in dieser Zeit noch weitere wichtige Ämter: er war z.B. von 1928 bis 1932 Stadtverordneter der Stadt Frankfurt am Main, Mitglied des Reichstags als Abgeordneter der DVP von 1932 bis 1933 und von 1932 bis 1938 sowohl Mitglied des Präsidiums als auch Verwaltungsrat der Internationalen Handelskammer. 1938 wurde er aufgrund seiner jüdischen Herkunft zur Niederlegung aller Ämter gezwungen und musste 1939 nach England ins Exil gehen. Auch nach dem Krieg behielt Merton seine Vielseitigkeit bei und gehörte insgesamt 35 Vereinigungen als führende Persönlichkeit an. Schon ein Jahr nach seiner Rückkehr im Jahr 1947 wurde er wieder Vorsitzender des Aufsichtsrats der Metallgesellschaft AG. Ab 1958 war er deren Ehrenvorsitzender. Richard Merton war bereits von 1934 bis 1937 Mitglied im Frankfurt-Hessischen Beirat der Deutschen Bank. Nach dem Krieg war er von 1952 bis 1955 stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Süddeutschen Bank AG, München. Vom 24.3.1955 bis 1957 fungierte er schließlich als Aufsichtsratsvorsitzender dieses Nachfolgeinstituts der Deutschen Bank.

Zeige Inhalt von Meyer, Abraham

| Lebensdaten: | 1810 - 14.02.1881 in Berlin |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1881 |

Im Geschäftsbericht der Deutschen Bank für das Jahr 1876 hatte Meyer seinen Vornamen schon in Adolf geändert, während er im Verzeichnis der ersten Zeichner bei der Gründung der Deutschen Bank 1870 noch den Namen Abraham trug. Er erwarb für sein Bankhaus E.J. Meyer Aktien im Wert von 470.000 Talern, was dem zweitgrößten Zeichnungsbetrag entsprach. Dem Verwaltungsrat der Deutschen Bank gehörte er seit seiner Wahl in der ersten Generalversammlung bis zu seinem Tod 1881 an. Im Auftrag des Verwaltungsrats war er anfangs für die Revision der Bilanzen im Geschäftsbericht zuständig.

Das jüdische Bankhaus E.J. Meyer war im Jahr 1816 von Abraham Meyers Vater, dem Kaufmann Elias Joachim Meyer, gegründet worden. Er selbst wurde 1847 zum Teilhaber und leitete das Haus zusammen mit seinem Bruder Friedrich. Zusammen beteiligten sie sich an Finanzierungen und Gründungen verschiedener Eisenbahngesellschaften, Banken und Industrieunternehmen, beispielsweise an der Mitteldeutschen Creditbank und 1872 zusammen mit der Deutsche Bank, an der Internationalen Bau- und Eisenbahngesellschaft AG, die ein Jahr später eine enge Verbindung mit dem Frankfurter Bauunternehmen Philipp Holzmann einging. Bezeichnend für die Stellung des Bankhauses E.J. Meyer war 1875 die Berufung Abraham Meyers in den Generalrat der Reichsbank.

Zeige Inhalt von Michalowsky, Carl

| Lebensdaten: | 01.09.1862 in Löbau/Westpreußen - 26.05.1941 in Berlin |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1908-1927 |

Carl Michalowsky stammte aus eine Apothekerfamilie. Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung war Michalowsky ab 1889 Amtsrichter in seinem Geburtsort Löbau. 1891 wurde er juristischer Referent bei der Provinzialverwaltung von Westpreußen, 1895 ging er als Stadtkämmerer nach Stettin.

Zu Beginn des Jahres 1900 trat er in den Dienst der Deutschen Bank, zunächst als Syndikus des Sekretariats. Rasch aufgestiegen wurde er 1905 zum stellvertretenden, 1908 zum ordentlichen Vorstandsmitglied berufen. Zu seinem Dezernat gehörten die innere Verwaltung und Organisation, das Sekretariat, die Rechtsabteilung - er war zeitweilig der einzige Jurist im Vorstand - und später die Überwachung der Filialbezirke Frankfurt am Main, Pommern, Schlesien, Ost- und Westpreußen. Auch die Aufsicht über das Archiv der Deutschen Bank fiel in seine Zuständigkeit. Von 1914 an hatte er das gesamte Personalwesen zu betreuen, eine Aufgabe, die in den Kriegs- und Inflationsjahren mit außerordentlich großen Schwierigkeiten verbunden war. Auf das stetige Anwachsen der Zahl der Angestellten von 11.300 im Jahre 1914 auf 40.000 Ende 1923 folgte ein Abbau bis auf 14.800 im Jahre 1927. Michalowsky bemühte sich, diese Verminderung des Personalbestandes um mehr als 25.000 Menschen in möglichst sozialverträglicher Weise durchzuführen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand gehörte er noch bis 1933 dem Aufsichtsrat an.

Die Wohlfahrtseinrichtungen der Deutschen Bank, die in seiner Zeit als Personaldezernent ins Leben gerufen wurden, sind vielfach durch seine persönliche Initiative entscheidend gefördert worden, so etwa die Erholungsheime Johannaberg, Sellin und Caputh.

Zeige Inhalt von Millington-Herrmann, Paul

| Lebensdaten: | 10.11.1858 in Hamburg - 24.05.1935 in Berlin |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1911-1928 |

Millington-Herrmann entstammte einer alteingesessenen Hamburger Kaufmannsfamilie, die unter anderem das seit 1792 bestehende und seit 1859 von seinem Vater geführte Bankhaus "De Chapeaurouge & Co. Succ." unterhielt. Nach einer Lehrzeit im Hamburger Bankhaus Haller, Söhle & Co. ging er ab 1881 für zwei Jahre ins Ausland (Spanien, Frankreich, England). Bei der Rückkehr nach Hamburg trat er in das väterliche Bankhaus ein, zunächst als Prokurist, später als Teilhaber. Aufgrund verschiedentlicher Verwechslungen mit einer Braunschweiger Firma Paul Julius Herrmann ergänzte er 1891 seinen Namen um den Mädchennamen seiner englischen Ehefrau Lydia Eliza Millington.

Im Jahre 1895 konnte Deutsche Bank-Vorstand Roland-Lücke Millington-Herrmann dafür gewinnen, das Geschäft der Deutschen Ueberseeischen-Bank in Chile aufzubauen. Hier gewann er bald das Vertrauen nicht nur der dortigen Kunden, sondern auch der chilenischen Regierung, die er in wirtschaftlichen Krisensituationen beriet.

Bald nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1899 trat er in die Deutsche Bank ein. Als am 25. Juni 1901 die Leipziger Bank zusammenbrach, organisierte Millington-Herrmann in einer Blitzaktion die Eröffnung einer Filiale der Deutschen Bank in Leipzig nur einen Tag später und positionierte damit das Unternehmen am Bankplatz Sachsen. Ende des gleichen Jahres wurde auf seinen Vorschlag hin durch Übernahme des Dresdener Bankgeschäfts Menz, Blochmann & Co., bei dem die Deutsche Bank seit 1889 eine Depositenkasse unterhielt, in Dresden eine Filiale errichtet. Die in Sachsen geleistete Arbeit wurde 1911 durch die Berufung in den Vorstand anerkannt. Sein Aufgabenbereich umfasste im besonderen das Übersee- und Remboursgeschäft. Daneben fiel die Aufsicht über die ausländischen (London, Brüssel, Konstantinopel), nord- und mitteldeutschen Filialen in sein Ressort.

Im Ersten Weltkrieg stellte er in leitenden und beratenden Funktionen seine Übersee-Erfahrung in den Dienst der Kriegswirtschaft. Auf seine Initiative beteiligte sich die Deutsche Bank an der Gründung und Entwicklung der Deutschen Ozean-Reederei in Bremen, die erstmals 1916 das U-Boot "Deutschland" für den Post- und Handelsverkehr zwischen den USA und Deutschland einsetzte. Nach 1918 bemühte er sich darum, die kriegsbedingt unterbrochenen Beziehungen der Bank zum Ausland wiederaufzunehmen und ihr überseeisches Geschäft den veränderten Verhältnissen anzupassen.

Millington-Herrmann war bei mehr als 60 Gesellschaften im Aufsichtsrat vertreten, darunter vor allem Unternehmen der Schiffahrts-, Textil-, Maschinen-, Montan-, Zigarren- und chemischen Industrie. Dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank gehörte er nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand noch bis 1934 an.

Zeige Inhalt von Miquel, Johannes von

| Lebensdaten: | 19.02.1828 in Neuenhaus - 08.09.1901 in Frankfurt am Main |  |

| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |

| Funktion: | Geschäftsinhaber 1869-1873 |

Miquel, seit 1854 als Rechtsanwalt tätig und Mitglied (Nationalliberale) des Preußischen Abgeordnetenhauses, war ab 1865 Oberbürgermeister von Osnabrück. Mit seiner Berufung zum Geschäftsinhaber sicherte sich die Disconto-Gesellschaft die Mitarbeit eines erfahrenen Juristen, Verwaltungsbeamten und Politikers. Seine Bedeutung für die Bank lag dabei weniger in seiner beratenden Tätigkeit als Justitiar, sondern vielmehr in der Unterstützung, die er als politischer Interessenvertreter im Preußischen Abgeordnetenhaus, bzw. ab 1871 auch im Deutschen Reichstag, den Beteiligungs- und Investitionsplänen der Disconto-Gesellschaft in den Parlamenten zuteil werden lassen konnte. Besonders galt dies für den Bau deutscher Eisenbahnlinien und der Gotthardbahn sowie für die Gründung der Preußischen-Central-Bodencredit-Aktiengesellschaft. Die Verbindung finanzieller und parlamentarischer Tätigkeit musste für Miquel jedoch unvermeidlich zu einer problematischen Verquickung beider Bereiche führen, so daß er sich 1873 aus dem aktiven Bankgeschäft zurückzog und nur noch den Vorsitz im Verwaltungsrat übernahm, den er 1876 niederlegte. Noch im gleichen Jahr wurde er wieder Oberbürgermeister von Osnabrück. Von 1880 bis 1890 war er Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main und wurde dann zum preußischen Finanzminister in Berlin berufen, wo er mit der erfolgreichen Durchführung der preußischen Steuerreform ("Miquelsche Steuerreform") breite Bekanntheit erlangte. Ebenso wie bei Karl Helfferich ist auch bei Johannes von Miquel die Tätigkeit für ein Institut der privaten Kreditwirtschaft nur wenig in Erinnerung geblieben.

Zeige Inhalt von Mitchell, Edson

| Lebensdaten: | 19.05.1953 in Portland/Maine - 22.12.2000 in Rangeley/Maine |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2000 |

Edson Mitchell wuchs als Nachfahre schwedischer Einwanderer in einfachen Verhältnissen auf. Er durchlief ein Studium der Wirtschaftswissenschaft am Colby College und an der Tack School of Business des Dartmouth College, das er 1978 mit einem Master of Business Administration abschloss. Anschließend sammelte er Erfahrung bei der Bank of America in Chicago, bevor er 1980 zu Merrill Lynch nach New York ging. Dort konnte er zwar große Erfolge vorweisen, stieg aber nicht bis in die oberste Führungsriege auf. 1995 warb ihn die Deutsche Bank ab, um die Leitung ihres Geschäftsbereichs Global Markets zu übernehmen. Er hatte von London aus maßgeblichen Anteil daran, dass die Bank sich in der Spitze der weltweit führenden Investmentbanken etablieren konnte. Besondere Erfolge verzeichneten unter seiner Verantwortung die Handelsaktivitäten für Devisen, Renten und Aktien. Im Juni 2000 wurde Mitchell zusammen mit Michael Philipp als erster Amerikaner in den Konzernvorstands berufen. Auf privater Ebene engagierte sich Mitchell als Mitbegründer des Rangeley Lakes Heritage Trust in seinem Heimatstaat Maine. Beim Absturz seines Privatflugzeugs kam Mitchell Ende des Jahres 2000 ums Leben. Der Selfmademan „Ed" Mitchell galt bei Bewunderern wie Kritikern als Inbegriff des erfolgsorientierten Investmentbankers angloamerikanischer Prägung.

Zeige Inhalt von Mölle, Andreas Friedrich

| Lebensdaten: | 1813 - 1878 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1871-1872, Mitglied des Aufsichtsrats der Disconto-Gesellschaft 1877-1878 |

Zu den Vorstandsmitgliedern, über deren Leben am wenigsten bekannt ist, zählt Andreas Friedrich Mölle. Er stammte aus Wanzleben bei Magdeburg, wo er 1813 als Sohn eines Schäfers geboren wurde. Bevor er vom Januar 1871 bis Januar 1872 dem Vorstand der Deutschen Bank angehörte, hatte er eine Beamtenlaufbahn absolviert. Von 1843 bis 1875 kann er im Adresskalender für Berlin und Potsdam nachgewiesen werden. Zunächst als Sekretär und Kalkulator bei der Kassen- und Etats-Abteilung im preußischen Finanzministerium, dann bei derselben Abteilung als Geheimer Rechnungsrat und schließlich als Geheimer Oberfinanzrat. Zwischen 1866 und 1871 muss er aus dem Staatsdienst ausgeschieden sein, der Adresskalender von 1872 erwähnt ihn als Geheimen Oberfinanzrat a.D. Über seine Tätigkeit bei der Deutschen Bank, die er in der Nachfolge des bereits nach wenigen Monaten wieder ausgetretenen Vorstandsmitglieds Wilhelm A. Platenius übernahm, ist wenig bekannt. Der erste Geschäftsbericht über das Jahr 1870 trägt Mölles Unterschrift wie auch die ersten Aktien der Bank, die nach der Vollzeichnung des Kapitals im September 1871 an die Aktionäre ausgegeben wurden. Ansonsten ist überliefert, dass sein in der Ministerialbürokratie geschulter Arbeitsstil nicht zur neu gegründeten Deutschen Bank passen wollte. Ludwig Bamberger schrieb dazu in seinen Erinnerungen: „Als es sich darum handelte, einen obersten Direktor an die Spitze zu stellen, ließen sich die Berliner Beteiligten, insbesondre auf Antrieb Adalbert Delbrücks, welcher der führende Geist dabei war, bestimmen, in preußischem Respekt vor der Bureaukratie einen Geheimen Finanzrat, der lange in der Staatsverwaltung gearbeitet hatte, auf diesen Posten zu setzen. Der Mann war weder dumm noch unwissend, aber etwas Unfähigeres an solcher Stelle habe ich noch nie gesehen. Beamtenfach und kaufmännischer Beruf sind so himmelweit von einander entfernt.“ Dies kann auch Mölle nicht entgangen sein, jedenfalls kam er, wie sein Vorstandskollege Hermann Wallich später berichtete, „nach einjähriger Tätigkeit zu der Erkenntnis, daß die Qualifikation eines hohen Beamten nicht genügte, um die Leitung eines Erwerbsinstituts zu übernehmen.“ Über seine spätere Tätigkeit ist nur bekannt, dass er 1877 in den Aufsichtsrat der Disconto-Gesellschaft eintrat, dem er bis zu seinem Tod 1878 angehörte.

Zeige Inhalt von Moltke, James von

| Lebensdaten: | Unbekannt |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands seit dem 1. Juli 2017 |

Zeige Inhalt von Moreau, Nicolas

| Lebensdaten: | 1965 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2016-2018 |

Zeige Inhalt von Mosle, Alexander Georg

| Lebensdaten: | 08.09.1827 in Bremen - 21.08.1882 in Rio de Janeiro |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1882 |

Der Bremer Konsul Alexander Mosle beteiligte sich bei der Gründung der Deutschen Bank mit Aktien im Wert von 16 000 Talern und wurde bei der ersten Generalversammlung in deren Verwaltungsrat gewählt. Eine weitere Funktion übernahm er als Vorsitzender des Lokal-Ausschusses der Bremer Filiale, die 1871 eröffnet wurde. Neben dieser Beteiligung investierte er in andere Handelsunternehmen und Fischereien.

Mosle verfügte über hervorragende Handelsbeziehungen in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien. Sein Vater war Gesellschafter des Handelsunternehmens Stockmeyer & Co., in dessen Familie Alexander später einheiratete. Christian Stockmeyer war vor Mosle Konsul der Stadt Bremen in Brasilien gewesen und baute dort sein Handelshaus auf. Alexander Mosle agierte von Brasilien und Bremen aus für das Handels- und Schifffahrtsunternehmen, dessen Teilhaber er später wurde und dadurch den Namen Stockmeyer, Mosle & Co. erhielt. Ab 1870 trat Mosle als alleiniger Inhaber der Firma Mosle & Co. auf, deren Interessen er auch im Verwaltungsrat der Deutschen Bank bis zu seinem Tod vertrat.

Mosle wurde zunächst in die Bremer- und später in die Deutsche Handelskammer gewählt und war Vizepräsident des Deutschen Handelstages. Den Höhepunkt seiner politischen Karriere erreichte er durch die Wahl zum Reichstagsabgeordneten (1871-1881), wo er die Nationalliberalen vertrat. Als sich Mosle aber der Position Bismarcks gegen den Freihandel und für Schutzzölle anschloss, sorgte er nicht nur für Verärgerung bei seinen Wählern, sondern wurde auch zum politischen Gegner Hermann Henrich Meiers, der gleich ihm zum Gründerkreis der Deutschen Bank zählte und deren Verwaltungsrat angehört hatte.

Zeige Inhalt von Mosler, Eduard

| Lebensdaten: | 25.07.1873 in Straßburg - 22.08.1939 in Berlin |  |

| Bank: | Disconto-Gesellschaft / Deutsche Bank | |

| Funktion: | Geschäftsinhaber / Vorstand: 1911-1939 (Sprecher 1934-1939) |

Nahezu drei Jahrzehnte seiner beruflichen Laufbahn war Eduard Mosler der Disconto-Gesellschaft und der Deutschen Bank verbunden.

Der promovierte Jurist begann seine berufliche Tätigkeit zunächst im Staatsdienst, wo er als Gerichtsassessor tätig war, bevor er im Jahre 1900 als Syndikus in die Berliner Handels-Gesellschaft eintrat. Bereits zwei Jahre später, als Neunundzwanzigjähriger, wurde er in den Kreis der Geschäftsinhaber aufgenommen. Mosler arbeitete neben dem berühmten Carl Fürstenberg und wurde auch bereits in der Presse als dessen Nachfolger gehandelt. So manches Geschäft, das nach außen hin als Fürstenbergs Verdienst erschien, entsprang den Überlegungen Moslers.

Mosler blieb jedoch nicht bei der Berliner Handels-Gesellschaft, sondern trat 1911 in die Leitung der Disconto-Gesellschaft in Berlin ein. Hier arbeitete er vor allem im Börsengeschäft. Ein weiteres Hauptgebiet seiner Tätigkeit war die Rationalisierung im Bankwesen, die er selbst im Jahre 1929 durch die Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank mit großem Erfolg verwirklichte. Zusammen mit Oscar Schlitter von der Deutschen Bank hatte er die Bedingungen für die Verschmelzung der beiden Banken ausgehandelt. Die Tatsache, dass nach dem Zusammenschluss im Vorstand der vereinigten Bank die Männer der Disconto-Gesellschaft das Übergewicht hatten, zeigte die geschickte Verhandlungstaktik Moslers. Er selbst gehörte bis 1939 dem Vorstand an und übernahm, nach dem durch die Nationalsozialisten erzwungenen Rücktritt Oscar Wassermanns und Georg Solmssens, 1934 die Rolle des Sprechers der Deutschen Bank.

Geschickt verstand er es, die anfängliche Kritik des Nationalsozialismus an den Großbanken abzuwehren, musste jedoch zunehmende Einschränkungen der geschäftlichen Freiheit seines Instituts hinnehmen. Wegen der jüdischen Herkunft seiner Mutter, der Tochter des (bereits 1829 konvertierten) früheren preußischen Finanzministers Heinrich von Friedberg, war Mosler selbst Angriffen ausgesetzt.

Neben seinen Aufgaben in der Bank übernahm Mosler frühzeitig wichtige Ämter, bei denen es um die Interessenvertretung des gesamten privaten Bankgewerbes ging. Hervorragendes leistete er seit 1911 an der Spitze der sogenannten "Stempelvereinigung", die er aus einem anfangs nicht sehr bedeutsamen Verband von Berliner Banken und Bankiers zu einem mächtigen Instrument der Bankenpolitik machte. Es gelang ihm, eine Vereinheitlichung der Geschäftsbedingungen der Banken herbeizuführen. Durch diese "Allgemeinen Abmachungen", die 1913 von den Bankenvereinigungen angenommen wurden, waren die Kreditbanken in wesentlichen Grundsätzen ihrer Geschäftspolitik zu gemeinsamem Handeln zusammengeschlossen. Gleichzeitig arbeitete Mosler in der Berliner Handelskammer, im Zentralausschuss der Reichsbank und im Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes mit. Viele Jahre war er zudem Vorsitzender des Börsenvorstandes in Berlin und trat in den 1930er Jahren vor allem den Bestrebungen einer künstlichen Organisation des Börsengeschäftes - insbesondere durch die Verlegung aller Wertpapiergeschäfte in die Börse - entgegen.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand der Deutschen Bank zu Beginn des Jahres 1939 wurde Mosler kurz vor seinem Tod noch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Die Berliner Börsen-Zeitung schrieb anlässlich seines Todes: "Der Mann, dessen Wirken weit über das Institut hinausging, dem er so lange angehört hatte und der nicht nur dem gesamten Bankgewerbe, sondern der deutschen Wirtschaft überhaupt einen so großen Teil seiner Arbeit gewidmet hat, liebte es nicht, wenn man über ihn schrieb. Charakteristisch ist für ihn, daß er im Telephonbuch als Gerichtsassessor a.D. stand."

Zeige Inhalt von Mühlen, Alexander von zur

| Lebensdaten: | 1975 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands seit 1. August 2020 |

Zeige Inhalt von Müller, Gustav

| Lebensdaten: | 16.11.1820 in Stettin - 08.07.1889 |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1889 (Stellvertretender Vorsitzender 1888-1889) |

In den engeren Gründerkreis derer, die ab 1869 die Entstehung einer Bank vorantrieben, die den deutschen Außenhandel finanzieren sollte, gehörte der Berliner Bankier Gustav Müller. Dieser Kreis führte unter anderem die Verhandlungen mit dem preußischen Staat und organisierte die Gruppe der ersten Zeichner der Aktien der neuen „Deutschen Bank“. Müller erwarb als Vertreter seines Bankhauses G. Müller & Co. Aktien im Wert von 162 000 Talern für seine Bank und wurde in den ersten Verwaltungsrat der Deutschen Bank gewählt.

Neben seinem eigenen Bankhaus wirkte er als Delegierter für elf weitere Unternehmen und Privatpersonen, wie beispielsweise die Bankhäuser Bamberger & Co. aus Mainz, Koester & Co. aus Mannheim, die Württembergische Hofbank aus Stuttgart und die Mitteldeutsche Creditbank aus Meinigen. Zusammengerechnet betrug der Betrag der erworbenen Anteile knapp über eine halbe Million Taler. Bis zu seinem Tod war er Mitglied des Verwaltungsrats, dessen stellvertretenden Vorsitz er nach dem Ausscheiden Eduard von Heydts übernahm. Müller verfügte über großen Einfluss in diesem Gremium und stand in enger Verbindung zum Vorsitzenden Adelbert Delbrück.

Das Bankhaus G. Müller & Co. in Berlin war eine Kommandite der Mitteldeutschen Creditbank, deren Gründer Rudolf Sulzbach war, ein weiteres Verwaltungsratsmitglied der Deutschen Bank. Müller war Mitglied in vielen Verwaltungs- und Aufsichtsräten, unter anderem im Aufsichtsrat der Disconto-Gesellschaft und hielt Beteiligungen an der österreichischen Bankengesellschaft, der Bergisch-Märkischen Industrie-Gesellschaft und, als Unterbeteiligung der Deutschen Bank, am Berliner Bankenverein.

Neben seinen Tätigkeiten als Kaufmann und Bankier engagierte sich Gustav Müller in der Politik. Dank seiner internationalen Beziehungen wurde er zum belgischen Konsul ernannt und er war Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses (1858-1865) und des Norddeutschen Bundes (ab 1867).

Zeige Inhalt von Naphtali, Berthold

| Lebensdaten: | 20.04.1863 in Reichenbach/Schlesien - 28.05.1911 in Berlin |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1911 |

Bevor Berthold Naphtali im Jahre 1904 zur Deutschen Bank kam, war er bereits 20 Jahre im Bankhaus Mendelssohn & Co. tätig gewesen, wo er vor allem im Börsengeschäft arbeitete. Zuletzt war er bei Mendelssohn Prokurist. Kurze Zeit nach seinem Eintritt in die Deutsche Bank wurde Naphtali stellvertretender Direktor, 1909 Volldirektor und wenig später stellvertretendes Vorstandsmitglied. In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 21.12.1910 wurde Naphtali zum Vorstandsmitglied der Deutschen Bank bestellt. Neben Paul Mankiewitz hatte er erheblichen Anteil am Ausbau des Börsengeschäfts der Deutschen Bank. Nach seinem Tod wurde Oscar Wassermann sein Nachfolger als Börsendirektor.

Zeige Inhalt von Neske, Rainer

| Lebensdaten: | 1964 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands von 2009 bis 2015 |

Zeige Inhalt von Oesterlink, Hans

| Lebensdaten: | 14.05.1882 in Breslau - 25.12.1972 in Köln |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rheinisch-Westfälische Bank AG, Düsseldorf / Deutsche Bank AG West 1953-1957 |

Der Regierungsrat Hans Oesterlink trat 1921 in den Vorstand der Deutschen Centralbodenkredit-AG ein, dem er bis 1957 angehörte. Von 1957 bis 1966 war er Mitglied des Aufsichtsrats dieser bedeutenden Hypothekenbank, aus dem er sich schließlich aus Altersgründen zurückzog. Vor dem Krieg nahm Oesterlink außerdem als Vorsitzender des Direktoriums der Gemeinschaftsgruppe Deutscher Hypothekenbanken eine zentrale Stellung im deutschen Realkreditwesen ein. Von 1934 bis 1941 war er Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank und von 1942 bis Kriegsende stellvertretender Vorsitzender dieses Gremiums. Diese Funktion behielt Oesterlink auch bei, als die Alliierten 1945 der Deutschen Bank, Berlin, die Geschäftstätigkeit untersagten, und sie seitdem als "ruhende" Altbank galt. Die zehn unabhängigen Teilinstitute, die 1947/48 in den drei westlichen Besatzungszonen entstanden, besaßen keine eigene Rechtspersönlichkeit und waren nicht Nachfolgeinstitute der Altbank. Die erste Hauptversammlung der Altbank nach dem Krieg, die sogenannte Ausgründungsversammlung am 25. September 1952, leitete Hans Oesterlink. Bei diesem Treffen der Aktionäre der alten Deutschen Bank, Berlin, wurden die drei Nachfolgeinstitute, die Norddeutsche Bank AG, Hamburg, die Rheinisch-Westfälische Bank AG, Düsseldorf, und die Süddeutsche Bank AG, München, gegründet. Gleichzeitig wurde Oesterlink zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Rheinisch-Westfälischen Bank AG gewählt. Vorsitzender des Aufsichtsrats dieses regionalen Nachfolgeinstituts war er dann schließlich von 1953 bis 1957.

Zeige Inhalt von Osterwind, Heinz

| Lebensdaten: | 28.05.1905 in Krefeld - 31.07.1988 in Frankfurt am Main |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1957-1971 |

Heinz Osterwind, Sohn eines Prokuristen der Bergisch Märkischen Bank, die 1914 in der Deutschen Bank aufging, begann seine berufliche Laufbahn nach dem Abitur 1924 mit einer Lehre in der Deutschen Bank Filiale seiner Heimatstadt Krefeld. Die anschließenden Auslandsaufenthalte bei der Filiale der Deutschen Bank in Sofia sowie als Austauschbeamter bei der Pariser Filiale der Equitable Trust Company of New York schufen die Grundlage für seine seit 1930 übernommenen Aufgaben im Industrie- und Auslandsgeschäft der Berliner Zentrale der Deutschen Bank. 1937 wurde Osterwind Prokurist, zwei Jahre später erfolgte die Ernennung zum Abteilungsdirektor. 1941 wurde Osterwind in die Leitung der Kontinentalen Öl AG berufen, der bedeutendsten Ölgesellschaft Rumäniens, deren Aktienmehrheit von der Deutschen Bank übernommen worden war. Außerdem wurde er in Rumänien als in die Leitung delegiertes Verwaltungsratsmitglied der Industrieholding Concordia tätig.

Nach Kriegsende hielt sich Osterwind zunächst im südbadischen Laufenburg auf. In der Deutschen Bank konnte er erst nach seiner in Hamburg durchgeführten Entnazifizierung wiederbeschäftigt werden, die ihn als „unbelastet“ einstufte. Von 1947 bis 1951 war er Mitleiter der Filiale Rheydt und anschließend einer der Direktoren der Münchener Filiale. 1953 wurde er in den Vorstand der Süddeutschen Bank, einem der drei Nachfolgeinstitute der alten Deutschen Bank, berufen. Nach dem Wiederzusammenschluss zur Deutsche Bank AG im Jahr 1957 gehörte er dem Vorstand bis zu seiner Pensionierung im Mai 1971 an.

Neben seiner Domäne, dem Auslandsgeschäft, war er für die Gelddisposition der Gesamtbank verantwortlich. Im Inlandsgeschäft war er für die Filialbezirke Frankfurt, Freiburg und Mainz zuständig. Als Gründungsmitglied und langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft trug er wesentlich zur Entwicklung des Systems der langfristigen Exportfinanzierung bei. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand der Deutschen Bank übernahm er bis zum Mai 1978 das Amt ihres stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Zeige Inhalt von Philipp, Michael

| Lebensdaten: | 1953 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2000-2002 |

Zeige Inhalt von Plassmann, Clemens

| Lebensdaten: | 02.02.1894 in Warendorf - 26.04.1970 in Düsseldorf |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1940-1945 und 1957-1960 |

Nach der Volksschule besuchte Plassmann des Gymnasium Paulinum in Münster von 1903 bis 1912. Im Anschluss daran Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Freiburg/Br. und Münster. Im Ersten Weltkrieg geriet Plassmann in französische Gefangenschaft aus der er 1917 krankeitshalber in die neutrale Schweiz entlassen wurde, wo er sein Studium fortsetzte. Rückkehr nach Deutschland im Sommer 1918. Im Winter 1918/19 Tätigkeit im Preußischen Kriegsministerium für das er eine Denkschrift über die Behandlung der deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich anfertigte. Danach kaufmännische Lehre bei der Dampfziegelei C. Mittelviefhaus (Familie mütterlicherseits) in Recklinghausen sowie Vorbereitung auf die Promotion an der Universität Würzburg (November 1920).

Anfang 1921 Eintritt in den Dortmunder Bankverein, Zweiganstalt des Barmer Bank-Vereins. 1925 Leiter des Sekretariats. 1927 Direktor des Barmer Bank-Vereins Filiale Hamm. 1930 Versetzung in die Hauptfiliale nach Düsseldorf. Anfang 1932 kurzzeitig Direktor beim Bank-Verein Dortmund. Bei der Fusion des Barmer Bank-Vereins mit der Commerz- und Privatbank hatte Plassmann die Verschmelzung der Dortmunder Filialen beider Institute durchzuführen. Im Mai 1932 Berufung zur Zentrale der Commerz- und Privatbank nach Berlin, um hier als Sonderaufgabe verschiedene umfangreiche Kreditengagements zu bearbeiten. Von Ende 1932 bis Mitte 1940 Vorstandsmitglied der Rudolf Karstadt AG. Die erfolgreiche Reorganisation des finanziell angeschlagenen Unternehmens und seine Erfahrungen im Bankfach empfahlen ihn für eine leitende Tätigkeit in einer Großbank.

Auf Vermittlung des Bankiers Karl Kimmich trat Plassmann am 1.7.1940 in den Vorstand der Deutschen Bank in Berlin ein, dem er bis Kriegsende angehörte. Die Berufung des dezidierten Katholiken Plassmann in den Vorstand der Deutschen Bank wurde von nationalsozialistischer Seite kritisiert. Bei Kriegsende gehörte Plassmann dem sogenannten Führungsstab Hamburg an, nachdem der Berliner Firmensitz der Deutschen Bank im sowjetischen Einflussbereich lag. Die britische Militärregierung ordnete im Februar 1946 Plassmanns Entlassung an. Nach der Entnazifizierung Ende 1947 Weiterarbeit im Führungsstab Hamburg.

Ab Mitte 1948 war er an der Wiedererrichtung bzw. Rezentralisierung der in Teilinstitute aufgespaltenen Deutschen Bank entscheidend beteiligt. In dieser Zeit oblag es vor allem Plassmann, das Gemeinschaftsgefühl bei den Mitarbeitern der einzelnen Nachfolgebanken zu erhalten. Seit 1952 im Vorstand der Rheinisch-Westfälischen Bank in Düsseldorf und ab 1957 Vorstand in der wieder vereinigten Deutschen Bank. 1960 Wechsel in den Aufsichtsrat, dort stellvertretender Vorsitzender bis zu seinem Ausscheiden 1967.

In den Bereich der von ihm mit großem Nachdruck betriebenen Nachwuchsförderung fiel 1954 die Errichtung des David-Hansemann-Hauses in Düsseldorf, als Ausbildungs- und Begegnungsstätte angehender deutscher und ausländischer Bankkaufleute. Vorstandsmitglied des Stifter-Verbands für die deutsche Wissenschaft. Der sowohl durch den Humanismus, aber auch nachhaltig durch den Katholizismus geprägte Plassmann war als Bankier eine eher ungewöhnliche Erscheinung. Seine Begeisterung für das klassische Latein äußerte sich in zahlreichen Chronogrammen und Geburtstagssprüchen sowie in Schüttelreimen, die mehrfach unter dem Anagramm C. Palm-Nesselmanns veröffentlicht wurden.

Zeige Inhalt von Platenius, Wilhelm August

| Lebensdaten: | 26.01.1822 in Elberfeld - 03.03.1902 in Freiburg |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870, Mitglied des Vorstands 1870-1871 |

Wilhelm August Platenius stammte aus Elberfeld und wanderte sehr früh nach Amerika aus, wo er in Brooklyn für verschiedene Firmen tätig war. Nachdem er Mitte der 1860er Jahre nach Deutschland zurückgekehrt war, wurde er im Januar 1869 Mitglied des Aufsichtsrats der neu gegründeten Württembergischen Vereinsbank in Stuttgart. Als ihr Vertreter erwarb Platenius bei der Gründung der Deutschen Bank Anteile im Wert von 141 000 Talern. Dem ersten Verwaltungsrat, der am 21. März 1870 von der ersten Generalversammlung der Deutschen Bank gewählt wurde, gehörte er für kurze Zeit an. Ludwig Bamberger empfahl ihn für die Leitung der neu gegründeten Bank und um das Amt als Direktor wahrzunehmen, schied er aus dem Verwaltungsrat aus.

Platenius verfügte zwar nicht über eine eigentliche bankmäßige Ausbildung, doch hatte er sich in den USA detaillierte Kenntnisse über das Diskontgeschäft erworben und in Deutschland befasste er sich mit dem Handel von amerikanischen Wertpapieren.

Vermutlich war es in erster Linie das Abhängigkeitsverhältnis vom Verwaltungsrat, weshalb Platenius bereits im Februar 1871 verstimmt aus dem Vorstand austrat. Danach zog sich Platenius nach Freiburg zurück und trat lediglich noch ein Mal in Erscheinung, als eine Gruppe von Bremer Aktionären das Kapital der Deutschen Bank reduzieren und eine Übernahme des Berliner Bankvereins und der Deutschen Union Bank verhindern wollte. In verschiedenen Briefen aus Heidelberg, wo Siemens gerade sein Doktorexamen ablegte, beschwor dieser Platenius, doch von seinem Plan abzulassen oder sich zumindest neutral zu verhalten. Letzteres tat er dann auch und die Abstimmung in der Aktionärsversammlung endete mit einer großen Mehrheit für Georg Siemens und Hermann Wallich.

Zeige Inhalt von Price, Quintin

| Lebensdaten: | 1961 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2016 |

Zeige Inhalt von Rath, Adolph vom

| Lebensdaten: | 23.04.1832 in Würzburg - 17.06.1907 in Berlin |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1889 / Vorsitzender des Aufsichtsrats 1889-1907 |

Zu der Gründergruppe der Deutschen Bank zählte neben Adelbert Delbrück, Ludwig Bamberger auch Adolph vom Rath, der zu dieser Zeit Mitinhaber des Bankhauses Deichmann & Co. in Köln war. Adolph vom Rath stammte aus einer rheinischen Kaufmannsfamilie. Der Großvater hatte in Duisburg ein Speditionsgeschäft betrieben und durch seine Heirat mit der Tochter des bekannten holländischen Spediteurs Jan Haentjens die Grundlage für den gesellschaftlichen Aufstieg der Familie gelegt. Seine Söhne knüpften durch Heiraten enge Beziehungen zu den Familien Meister (Farbwerke Höchst), Deichmann, von Schnitzler und Stein (alle Bankiers in Köln). Adolphs Vater Gerhard Carl vom Rath errichtete 1822 eine Zuckerraffinerie in Duisburg, verlegte diese aber aus zollpolitischen Gründen nach Würzburg. 1842 ging er nach Köln und Rotterdam, wo er zusammen mit seinem Schwager Deichmann auch Bankgeschäfte betrieb. Wilhelm Ludwig Deichmann, der seit der Umwandlung des A. Schaaffhausen’schen Bankvereins 1848 dessen Vorstandsmitglied war, schied nach der Konsolidierung des Bankvereins im Herbst 1857 aus, um in Köln ein eigenes Bankgeschäft zu gründen. In dem erst 25jährigen Adolph vom Rath fand er einen dynamischen Teilhaber, der bald zur bestimmenden Kraft des Bankhauses Deichmann & Co. werden sollte. 1870 wirkte Adolph vom Rath als Vertreter seines Hauses, das Aktien über 175.000 Taler gezeichnet hatte, an der Gründung der Deutschen Bank mit. Er gehörte bereits dem sechsköpfigen vorläufigen Verwaltungsrat an, der am 25. Februar 1870 das endgültige Gründungsstatus bei der preußischen Regierung einreichte. Die erste Generalversammlung der Deutschen Bank, die am 21. März 1870 stattfand, wählte ihn dann in den 24 Mitglieder umfassenden Verwaltungsrat, von dem er 1879 in die neu geschaffene Revisionskommission berufen wurde. Dadurch dass er 1880 seinen Wohnsitz von Köln nach Berlin verlegte, verstärkte sich sein persönliches Engagement im Verwaltungsrat und gegenüber der Direktion der Deutschen Bank. Nachdem Adelbert Delbrück, der seit 1871 das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden ausgeübt hatte, 1889 aus diesen Gremium ausgeschieden war, trat Adolph vom Rath seine Nachfolge an. Seither führte das Gremium auch die Bezeichnung „Aufsichtsrat“, womit den Veränderungen der Aktenrechtsnovelle von 1884 Rechnung getragen wurde, die seine Funktion im wesentlichen auf die Kontrolle des Vorstands begrenzte. Adolph vom Rath, der zur Vermeidung von Interessenkonflikten nach seiner Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bank seine Beziehung zum Bankhaus Deichmann & Co. löste, bekleidete bis zu seinem Tod am 17. Juni 1907 das höchste Amt, das die Bank zu vergeben hat. In seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender war Rath täglich mehrere Stunden im Hauptgebäude der Bank in der Mauerstraße, während der er, was damals noch möglich war, die gesamte Sekretariatskorrespondenz durchlas und die so erlangten Kenntnisse der Vorgänge in Gesprächen mit den Vorstandsmitgliedern vertiefte. Auf diese Weise vermochte er die Geschäfte mitzuberaten, seine Ansichten einzubringen und in gegebenen Fällen Meinungsverschiedenheiten auszugleichen. In der Berliner Viktoriastraße 6 unterhielt die Familie vom Rath einen großen Salon, in dem die Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal, Gerhart Hauptmann, der Philosoph Wilhelm Dilthey, die Wissenschaftler Hermann von Helmholtz und Theodor Mommsen sowie die Politiker Ludwig Bamberger und Rudolf von Bennigsen verkehrten. 1901 wurde Adolph vom Rath in den erblichen Adelsstand erhoben, behielt aber seinen Namen „vom Rath“ bei.

Zeige Inhalt von Rath, Jean Baptist

| Lebensdaten: | 10.04.1891 in Rüdesheim - 25.10.1965 |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands Rheinisch-Westfälische Bank 1952-1957, Deutsche Bank 1957-1958 |

Jean Baptist Rath gehörte mehr als 38 Jahre der Deutschen Bank an. Am 1. Oktober 1919 trat er nach einer Lehre beim Mainzer Bankhaus Hochheimer & Meyer und einer mehrjährigen Tätigkeit beim Bankhaus Kronenberg & Co. in Mainz und Bad Kreuznach in die Filiale Köln ein, wo er in der Börsen- und Effektenabteilung tätig war. Bereits Mitte 1921 wurde ihm auf Grund seiner Umsicht und Erfahrung die Leitung der neu eröffneten Niederlassung in Bad Godesberg übertragen, zu deren Direktor er ein Jahr später ernannt wurde. Seine geschäftlichen Erfolge in Bad Godesberg sowie sein großes fachliches Wissen und Können waren mitbestimmend für die weiteren Stationen als Direktor der Filiale Düren (1925-1930) und der Filiale Münster (1930-1932). Zehn Jahre nach seiner ersten Ernennung zum Filialdirektor wurde Rath 1932 in die Filiale Köln berufen. In dieser verantwortlichen Stellung waren sein klares und sicheres Urteil und seine Fachkenntnisse von besonderem Wert. Nicht weniger als 14 rheinische Aktiengesellschaften beriefen ihn in ihren Aufsichtsrat, davon allein 5 als Vorsitzenden und 3 als stellvertretenden Vorsitzenden. Nahezu 25 Jahre war er Vorsitzender der Vereinigung von Banken und Bankiers im Rheinland und Westfalen. Mit großer Energie betrieb Rath den Wiederaufbau der völlig zerstörten Filiale Köln, als deren Mitleiter er 1943 neben einer Reihe weiterer Direktoren zum Generalbevollmächtigten der Gesamtbank ernannt worden war. Seit dem Frühjahr 1948 gehörte er dem Direktorium der aus der Deutschen Bank ausgegliederten Rheinisch-Westfälischen Bank an und trat 1952 in den Vorstand der neu gegründeten Rheinisch-Westfälische Bank AG ein. Nach dem Wiederzusammenschluss der drei Nachfolgeinstitute Anfang 1957 war er bis zu seiner Pensionierung im darauf folgenden Jahr Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG.

Zeige Inhalt von Riley, Christiana

| Lebensdaten: | 1978 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands seit 2020 - 2023 |

Zeige Inhalt von Ritchie, Garth

| Lebensdaten: | 1968 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands von 2016 - 2019 |

Zeige Inhalt von Ritchotte, Henry

| Lebensdaten: | 1963 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2012-2015 |

Zeige Inhalt von Rösler, Oswald

| Lebensdaten: | 26.05.1887 in Schweidnitz (Schlesien) - 23.5.1961 in Brannenburg (Oberbayern) |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1933-1945 (Sprecher 1943-1945), Vorsitzender des Aufsichtsrats 1957-1960 |

Oswald Rösler stammte aus einfachen Verhältnissen. Er wurde als das dritte von sieben Kindern geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters musste er den Familienunterhalt mitbestreiten. Rösler begann seine berufliche Laufbahn als Buchhalter eines Breslauer Textilhauses, wechselte jedoch 1907 in das Bankfach, als er eine Anstellung beim Barmer Bank-Verein Hinsberg, Fischer & Comp. fand.

Im Juli 1908 trat er als Korrespondent in die Direction der Disconto-Gesellschaft in Berlin ein, der damals zweitgrößten deutschen Geschäftsbank. Sein bevorzugtes Arbeitsgebiet war bald das Auslandsgeschäft. Rösler erkannte die geschäftliche Notwendigkeit, eine besondere Rembours- und Akkreditivabteilung zu entwickeln, deren Aufbau er mit großer Intensität verfolgte. Ab 1921 nahm er einen Direktorenposten wahr.

Bei der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 wurde Rösler zum stellvertretenden Vorstandsmitglied ernannt. Nach der Verdrängung der jüdischen Vorstandsmitglieder aus der Bank, wurde er 1933, zusammen mit Hans Rummel und Karl Ernst Sippell, als ordentliches Vorstandsmitglied berufen. Von 1943 bis Kriegsende fungierte Rösler als Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank, wobei das Sprecheramt zu diesem Zeitpunkt mehr eine förmliche Bennenung, denn eine tatsächlich exponierte Position innerhalb des Vorstands bedeutete.

In seinen Aufgabenbereich fiel auch die Böhmische Union-Bank (BUB), deren Übernahme durch die Deutsche Bank 1938/39, gemeinsam mit anderen Engagements, für die Expansion des Unternehmens im Zuge der nationalsozialistischen Eroberungspolitik steht. Rösler hatte bei der BUB bis 1945 den Aufsichtsratsvorsitz inne. Gleichwohl stand er sowohl den politischen wie wirtschaftlichen Zielsetzungen des Nationalsozialismus mit Misstrauen gegenüber. Die konfessionelle Herkunft, die Rösler mit mehreren Vorstandsmitgliedern (Abs, Bechtolf, Plassmann) teilte, trug der Deutschen Bank den abwertend gemeinten Titel "die katholische Bank" ein, den sie mit der Aufnahme von NSDAP-Mitgliedern in den Vorstand kompensieren musste.

Durch den befreundeten Leipziger Unternehmer Walter Cramer (1886-1944) war Rösler 1944 in die Attentatspläne auf Hitler eingeweiht. Im September 1944 verhaftet, wurde er nach zweimonatiger Haft in einem Prozess vor dem Berliner Volksgerichtshofs am 14. November 1944 mangels Beweisen freigesprochen und, unter der Auflage, nach Kriegsende alle seine Ämter niederzulegen, freigelassen.

Nach der Eroberung Berlins konnte Rösler noch bis Juni 1945 seine Tätigkeit in der Zentrale der Deutschen Bank unter sowjetischer Aufsicht fortsetzen. Mitte Juni 1945 wurde er aber verhaftet und, nach mehreren Zwischenstationen, bis Januar 1950 von den Sowjets im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald interniert.

Unmittelbar nach seiner Freilassung trat Rösler in die Geschäftsleitung der Rheinisch-Westfälischen Bank ein, eines der Nachfolgeinstitute der nach dem Zweiten Weltkrieg vorübergehend zerschlagenen Deutschen Bank. Hier engagierte er sich vor allem beim Wiederaufbau des Außenhandelsgeschäfts. Auf seine Initiative hin wurde 1952 die Ausfuhrkredit AG als Spezialinstitut zur mittel- und langfristigen Exportfinanzierung gegründet. Rösler übernahm hier den Aufsichtsratsvorsitz, ebenso wie in der 1957 wieder erstandenen Deutschen Bank (ab 1960 Ehrenvorsitzender).

Weitere wichtige Aufsichtsratsmandate nahm er bei Mannesmann und Bayer wahr. Schon 1951 war er in den Vorstand der neu geschaffenen Standesorganisation der Banken, des Bundesverbands des privaten Bankgewerbes berufen worden.

Rösler verfügte über eine herausragende Fachkompetenz im Bankfach, eine "klare Konzeption der geschäftlichen Gegebenheiten und große Kenntnisse des laufenden Geschäfts" (Georg Solmssen). Er gehörte, ebenso wie seine Vorstandskollegen Hans Rummel und Fritz Wintermantel, zu denjenigen Führungskräften, denen aus kleinen Verhältnissen der Aufstieg an die Spitze einer deutschen Großbank gelang.

Zeige Inhalt von Rohr, Karl von

| Lebensdaten: | 1965 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1. November 2015 - 31. Oktober 2023 |

Zeige Inhalt von Roland-Lücke, Ludwig

| Lebensdaten: | 21.02.1855 in Nieder Sikte - 13.02.1917 in Heidelberg |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1894-1907 |

Der Sohn eines Papiermachers besuchte das Progymnasium in Braunschweig und absolvierte im Anschluss daran eine Banklehre. Nach seiner Militärzeit trat er 1876 in die Deutsche Bank in Hamburg ein, wo er sich zunächst vor allem dem Remboursgeschäft widmete. 1880 erhielt er Prokura, 1888 wurde er Direktor dieser wichtigen Filiale. In dieser Eigenschaft begleitete er Georg Siemens 1893 auf seiner zweiten Amerikareise, die aufgrund der Krise bei der Northern Pacific Railroad Co. nötig geworden war. Die Deutsche Bank hatte sich an der Finanzierung des Ausbaus der Northern Pacific Railroad Company durch Übernahme von Anleiheserien und durch Teilnahme an der Finanzierung von Untergesellschaften beteiligt. Nach Deutschland zurückgekehrt verfasste er einen ausführlichen Informationsbericht über die Lage der Northern Pacific. Seine schwache Gesundheit verhinderte eine Rückkehr nach New York, die die Deutsche Bank aufgrund seiner einschlägigen Erfahrungen angestrebt hatte. 1894 folgte er einem Angebot Siemens' als stellvertretender Direktor in der Berliner Zentrale. Schon ein halbes Jahr später folgte seine Berufung in den Vorstand der Deutschen Bank, dem er mit zwei krankheitsbedingten Unterbrechungen (1900/01, 1903 bis 1905), bis Ende 1907 angehörte. Seinen Erfahrungen im Überseegeschäft verdankte er die gleichzeitige Berufung zum Mitglied des Vorstands der Deutschen Ueberseeischen Bank. Auch während seiner Tätigkeit im Vorstand befasste sich Roland-Lücke weiter mit dem Eisenbahngeschäft. Weiterhin war er im Aufsichtsrat des Schlesischen Bankvereins und der Privatbank zu Gotha, die beide später in die Deutsche Bank aufgingen, vertreten. Zu seinem besonderen Aufgabenkreis gehörten ferner die Finanzgeschäfte mit der Firma Siemens & Halske und deren ausländischen Tochtergesellschaften. Seit 1912 war er Mitglied des Reichstags für die Nationalliberale Fraktion.

Zeige Inhalt von Rummel, Hans

| Lebensdaten: | 09.03.1882 in Krautostheim - 20.08.1964 in Oberstdorf |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1933-1945 |

Hans Rummel war das achte und jüngste Kind eines fränkischen Landwirts und Bierbrauers. Nach dem Besuch der Realschule in Kitzingen absolvierte er ab 1898 eine Lehre im Bankhaus seines Onkels Richard Kirchner in Würzburg. 1900 trat er als Angestellter bei der Rheinischen Creditbank in Mannheim ein. Anfang 1903 wechselte er zu einer Privatbank in Germersheim. Einen Auslandsaufenthalt zur Abrundung seiner Ausbildung, während dem er für einige Zeit beim Credito Italiano in Genua und Lausanne arbeitete, musste er im Frühjahr 1905 aus Geldmangel abbrechen. Zwischen 1905 und 1918 war bei der Bayerischen Staatsbank tätig, zunächst in Nürnberg und Aschaffenburg, seit 1909 in Augsburg. Im August 1918 gelang es Rummel einen Direktorenposten bei der Bayerischen Disconto- und Wechselbank in Kempten zu finden, nachdem er sich seit 1916 mehrmals vergeblich um eine Stellung im Privatbankgewerbe bemüht hatte.

1921 folgte er einem Angebot der Deutschen Bank und trat in die Direktion der Filiale Augsburg ein, wurde 1925 Leiter der Filiale München und kam schließlich 1927 in die Zentrale der Deutschen Bank nach Berlin. 1930 erfolgte die Ernennung zum stellvertretenden, 1933 zum ordentlichen Vorstandsmitglied. Seine Aufgabenbereiche waren hier Bilanz und Organisation, des weiteren war er für die Regionen Bayern und Württemberg zuständig, was ihm u.a. ab 1942 den Aufsichtsratsvorsitz bei Daimler-Benz eintrug. Weitere wichtige Mandate nahm er als Aufsichtsratsvorsitzender für MAN, WMF, Krauss-Maffei und die Porzellanfabrik Hutschenreuther wahr.

1945 wurde Rummel von der amerikanischen Militärregierung im Rahmen einer allgemeinen Verhaftungswelle gegen leitende Wirtschaftsführer in Nürnberg verhaftet und bis April 1947 an verschiedenen Orten interniert. Nach seiner Freilassung verzichtete er darauf, wieder als Vorstandsmitglied in die Deutsche Bank einzutreten. Er blieb jedoch von 1952 bis 1957 als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Süddeutschen Bank, eines der drei Nachfolgeinstitute der zeitweilig zerschlagenen Deutschen Bank, dem Unternehmen weiterhin verbunden.

Am 30. April 1957, der für den 75jährigen Abschluss und Krönung seiner Banktätigkeit bedeutete, leitete er die Hauptversammlung der Süddeutschen Bank, in der die Verschmelzung mit der Deutschen Bank West und der Norddeutschen Bank genehmigt, die Sitzverlegung nach Frankfurt am Main beschlossen und die Firma geändert wurde in: Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Rummels herausragende Bedeutung liegt auf dem Gebiet der Betriebsrentabilität. Schon seit den zwanziger Jahren hatte er sich intensiv mit Fragen der Rentabilität und Produktivität im Bankbetrieb beschäftigt, vor allem vor dem Hintergrund des in der Inflationszeit zeitweilig enorm aufgeblähten Personalbestands im Kreditwesen./p>

Sein Spezialwissen auf diesem Gebiet führte dazu, dass man ihn 1929 mit der technischen Durchführung der Fusion der Deutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft beauftragte. Zur Vorbereitung dieses bis dahin größten Zusammenschlusses im deutschen Bankwesen nahm Rummel eine Überprüfung des gesamten Apparats der Bank und ihrer Niederlassungen vor und fasste die Ergebnisse seiner Arbeit in einer Denkschrift zusammen, die eine wesentliche Grundlage für die im Herbst 1929 gefasste Entscheidung zur Verschmelzung der beiden Institute wurde. In zahlreichen Studien, die ihm den Ruf als "Kostengewissen des deutschen Kreditgewerbes" einbrachten, unternahm er den Versuch, die Bankbetriebslehre auf eine neue Grundlage zu stellen, z. B. durch die Berechnung von Zinsspannen zur Rentabilitätsermittlung und durch den Vorschlag zur Dreiteilung des Bankgeschäfts in die Sparten Kredit, Zahlungsverkehr und Effektenhandel.

In der Bank-Enquete-Kommission von 1933/34, die zur Vorbereitung einer gesetzlichen Neuregelung des Bankwesens durchgeführt wurde, spielte Rummel eine maßgebliche Rolle. Er legte dort dem Enqueteausschuss zwei schriftliche Berichte vor, die seinen Namen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt machten: "Die Rentabilitätsfrage der Banken, ihre Unkosten und die Kalkulation" und "Die Versuche zur Rentabilitätsverbesserung, Unkostenersparnis und Ertragssteigerung".

Zeige Inhalt von Russell, Emil

| Lebensdaten: | 27.07.1835 in Clemenswerth - 23.10.1907 in Berlin |  |

| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |

| Funktion: | Geschäftsinhaber 1876-1900 |

Der Familienname Russel (im 19. Jahrhundert auch häufig Russel geschrieben) ist englischen Ursprungs. Emil Russells Urgroßvater war als Kriegskommissar englischer Truppen während des Siebenjährigen Krieges ins Emsland gekommen. Seine Nachkommen waren Kaufleute und Verwaltungsjuristen. Auch Emil Russell begann ein Jurastudium, das er im Sommer 1860 mit der Prüfung zum Regierungsassessor abschloss. Noch während er im Examen stand wurde er zum Bürgermeister des gerade zur Stadt ernannten Papenburg gewählt. Bei den Wahlen zum Norddeutschen Reichstag scheiterte er 1867 als nationalliberaler Bewerber mit seiner Kandidatur. Auf Veranlassung von Johannes Miquel, 1867-1869 Russells Kollege im Provinziallandtag in Hannover, bot ihm die Disconto-Gesellschaft in Berlin die Stelle als Syndikus an. Im Frühjahr 1872 trat es diesen Posten bei der damals führenden Bank Deutschlands an. Der Lebensmittelpunkt der Familie verlagerte sich dadurch vom Emsland nach Berlin. Seine erste Aufgabe war die Sicherung des in rumänischen Eisenbahnbauvorhaben angelegten deutschen Kapitals, das nach dem Zusammenbruch des Eisenbahnimperiums von Bethel Henry Strousberg von einem Totalverlust bedroht war. Zusammen mit dem Bankhaus S. Bleichröder gründete die Disconto-Gesellschaft eine Auffanggesellschaft, in deren Aufsichtsrat Russell maßgeblich an der Sanierung mitwirkte. 1874 erhielt Russells Prokura und 1876 wurde er in den Kreis der persönlich haftenden Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft aufgenommen. Im Chefkabinett der Bank gehörte die juristische Fundierung von Beteiligungen sowie die Mitverwaltung und Überwachung von Gesellschaften, an denen die Disconto-Gesellschaft interessiert war, zu seinen Hauptaufgaben. Zusammen mit Max von Schinckel von der Norddeutschen Bank in Hamburg begründete Russell 1887 die Brasilianische Bank für Deutschland. Die Verschmelzung der Norddeutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft 1895 war ebenfalls das Gemeinschaftswerk dieser beiden Männer. 1900 schied Russell aus seiner Stellung als Geschäftsinhaber aus, um in den Aufsichtsrat der Disconto-Gesellschaft überzutreten, dem er bis zum September 1905 angehörte. Russell galt als besondere Autorität auf dem Gebiet des Währungswesens. 1883 wurde er Mitglied der Kommission zur Beratung der Aktienrechts-Novelle und 1891 der Kommission zur Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Zeige Inhalt von Russell, Enno Ernst

| Lebensdaten: | 25.05.1869 in Papenburg - 23.09.1949 in Hohenborn bei Kassel |  |

| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |

| Funktion: | Geschäftsinhaber 1902-1929 |

Nach Besuch des Kaiser Wilhelm-Gymnasiums in Berlin und bestandenem Abitur leistete Russell seinen Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger in Straßburg. Sein Jurastudium begann er im Wintersemester 1888/89 in Leipzig und setzte es in Berlin fort, wo er es mit der Promotion abschloss.

Das Bankgeschäft lernte er bei der Norddeutschen Bank in Hamburg, bei Wm. Brandt & Sons in London und in Paris kennen. Im Januar 1893 trat er eine fast zweijährige Weltreise an, die zur Abrundung seiner Ausbildung diente und ihn u.a. zur Weltausstellung nach Chicago sowie zu den wichtigen Auslandsengagements der Disconto-Gesellschaft nach Südamerika, Neuguinea und Ostasien führte. Sein ausführliches Reisetagebuch "Reise um die Welt" liegt seit 1995 in Buchform vor.

Nach seiner Rückkehr trat Russell zum 1.1.1895 in die Disconto-Gesellschaft ein, erhielt 1899 Prokura, wurde stellvertretender Direktor und schließlich 1902 einer von damals sechs Geschäftsinhabern. Sein Hauptaufgabe lag in der Leitung und Überwachung des sich mehr und mehr ausdehnenden Filialnetzes der Bank. In diesem Rahmen war Russell auch für das Personalwesen zuständig. Als Aufsichtsratsmitglied vertrat er die Interessen der Disconto-Gesellschaft u.a. bei der Preußischen Boden-Credit-Aktien-Gesellschaft in Berlin, der Deutschen Hypothekenbank in Meiningen und der Sächsischen Maschinenfabrik vorm. Richard Hartmann AG in Chemnitz.

Bei der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 schied Russell aus der Geschäftsführung aus und wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Diese Stellung behielt er bis 1941 bei. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er auf Gut Hohenborn im Kreis Zierenberg bei Kassel.