Vortragsveranstaltungen

Zeige Inhalt von 2025 - Lunch Lecture "Wie die Amerikaner zu Investoren wurden"

Am 27. Oktober durfte die Historische Gesellschaft ihre Mitglieder zu einer weiteren Lunch Lecture einladen, diesmal zum Thema "Wie die Amerikaner zu Investoren wurden".

2021 stieg der Wert von Eigenheimen in den Vereinigten Staaten um 30 Prozent. Die Altersvorsorgekonten von älteren Bürgern wuchsen um durchschnittlich 20 Prozent, die von jüngeren um 33 Prozent. Im gleichen Zeitraum legten die Einkommen um 11 Prozent zu. Die wirtschaftlichen Aussichten von US-Amerikanern sind zunehmend von Arbeitsplätzen und Einkommen entkoppelt. Sie sind stattdessen enger an die Renditen aus ihrem Vermögen gebunden. Dies ist eine neue Entwicklung und eine deutliche Abkehr von der Ordnung der Nachkriegszeit, als der Konsum auf dem Lohnwachstum basierte.

In ihrem Vortrag beschrieb Chloe Thurston, Professorin für Politische Wissenschaften an der Northwestern University, die Ursachen und Folgen des Aufstiegs von Masseninvestitionen. Sie beleuchtete das Zusammenspiel technologischer, regulatorischer und politischer Faktoren, die zu dieser Verschiebung beigetragen haben. Der Bogen spannt sich vom New Deal bis zu den heutigen Debatten über Kryptowährungen.

Die anschließende Frage-und-Antwort-Runde wurde von Robin Winkler, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank, moderiert.

Zeige Inhalt von 2025 - Sport und Geld

Im Sport spielt Geld eine immer größere Rolle. Das belegen nicht nur Rekordtransfersummen im Männerfußball, wie sie auch in diesem Sommer gemeldet wurden. Auch andere Sportarten werden zunehmend kommerzieller. Das gilt insbesondere für Profiligen in den USA, aber auch in Asien und der arabischen Welt.

In vielen olympischen Sportarten ist das Bild hingegen ein ganz anderes. Hier sind viele Athletinnen und Athleten auf Fördergelder wie die der Deutschen Sporthilfe angewiesen, um ihren Sport überhaupt auf professionellem Niveau ausüben zu können. Vom Sport leben können die wenigsten.

Diese Bedingungen werfen Fragen auf: Wie sichert man die Vielfalt im Leistungssport, auch jenseits der medial dominanten Disziplinen? Und wie fördert man Talente, ohne dass finanzielle Unsicherheit zur Hürde wird?

Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Themenabend „Sport und Geld“ der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank. Alexander von zur Mühlen, seit Juni 2025 auch Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, begrüßte dazu über 250 Gäste in den Deutsche-Bank-Türmen in Frankfurt. Dabei hob er zum einen die sportliche Begeisterung der Mitarbeitenden, andererseits das Engagement der Bank im Sport hervor.

Hauptredner des Abends war der Moderator, Autor, Podcaster und Stadionsprecher Arnd Zeigler, vielen bekannt durch seine wöchentliche Fernsehsendung zur „wunderbaren Welt des Fußballs“. Auf unterhaltsame, satirische Weise ging er anhand zahlreicher Fernsehbilder der vergangenen 60 Jahre der Frage nach, was die Wirtschaft vom Fußball lernen könne. Das sei „erschreckend wenig“, räumte er ein. Das Verhältnis von Fußball und Geld bezeichnete er als „Traum-Zwangs-Ehe“.

In der anschließenden Gesprächsrunde, die Ralf Drescher aus der Kommunikationsabteilung moderierte, diskutierte Arnd Zeigler mit der Weitspringerin und Deutsche-Bank-Sportstipendiatin Mikaelle Assani und Tobias Osterkamp aus dem Wealth Management unserer Bank.

Die Leichtathletin Assani finanziert sich durch die Sporthilfe, ihren Verein und Sponsoren. Für die Sponsorensuche nutzt sie Social Media als Multiplikator. Eine höhere Medienpräsenz der Leichtathletik steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Sie habe jedoch nie gedacht, die falsche Sportart gewählt zu haben. Sie betreibe Sport nicht wegen des Geldes, sondern aus Leidenschaft.

Spitzensportlerinnen und -sportler, die oft schon in jungen Jahren viel Geld verdienen, berät Tobias Osterkamp in Vermögensfragen. Die Herausforderung dabei sei es, mit den Kunden eine langfristige Strategie zu entwickeln und diese konsequent zu verfolgen, um die Zeit nach der aktiven Sport-Karriere vorzubereiten.

Er machte dabei deutlich, dass der Schlüssel für eine langfristige Zusammenarbeit ist, Vertrauen aufzubauen und als Sparringspartner für den Sportler zu dienen. So ließe sich auch das Spannungsfeld der langfristigen Ausrichtung mit kurzfristigem Konsum gut balancieren.

Einig war sich die Runde am Ende, dass Geld nicht zum alleinig bestimmenden Faktor werden dürfte. In den Worten Arnd Zeiglers: „Fußball ohne Fans und Emotionen funktioniert nicht.“

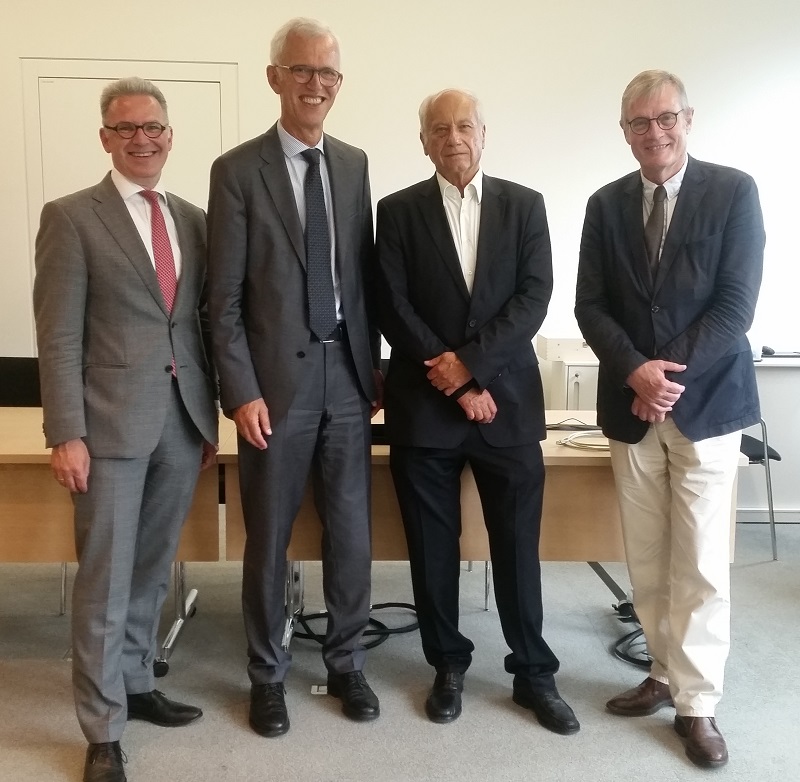

Zeige Inhalt von 2024 - Preview des Films "Herrhausen - Herr des Geldes"

Auf Einladung der Historischen Gesellschaft fand am 30. September 2024 eine Preview des ersten Teils von "Herrhausen - Herr des Geldes" statt. Der Erste Vorsitzender Clemens Börsig konnte im Frankfurter Kino "Cinéma" rund 200 Gäste begrüßen.

Auf die Vorabvorführung folgte eine Gesprächsrunde mit der Produzentin des Films Gabriela Sperl, dem leitenden Produzent Christer von Lindequist, Drehbuchautor Thomas Wendrich und der Historikerin und Herrhausen-Biografin Friederike Sattler. Deutsche-Bank-Mediensprecher Hanswolf Hohn moderierte.

Die Teilnehmenden der Gesprächsrunde (von links) Christer von Lindequist,

Thomas Wendrich, Friederike Sattler, Gabriela Sperl

mit Regisseurin Pia Strietmann und Moderator Hanswolf Hohn.

Die Runde diskutierte Fragen wie: Wo muss ein Drehbuch vereinfachen, sich auf eine Auswahl von Akteuren fokussieren? Wo gibt es bewusst Abweichungen zu den historischen Abläufen? Wo fanden die Drehs der aufwändigen Produktion statt? In der Tat wurden die meisten Sets nachgebaut, da zum Beispiel die Deutsche-Bank-Türme im Innern heute völlig anders aussehen wie vor 35 Jahren. Und natürlich gab es einen freien Umgang mit historischen Details. Das Publikum, darunter Weggefährten Herrhausens, diskutierte lebhaft mit.

Zeige Inhalt von 2024 - 50 Jahre Schrägstrich im Quadrat

Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Deutsche-Bank-Logos lud die Historische Gesellschaft am 2. September 2024 zu einem Themenabend in die Deutsche-Bank-Türme nach Frankfurt ein zu dem der Erste Vorsitzende Clemens Börsig rund 250 Gäste begrüßen konnte.

Christina Thomson, Leiterin der Sammlung Grafikdesign, Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin stellte in ihrem Vortrag 'Form und Funktion: Anton Stankowski und die Fluidität des Kunstbegriffs' den Schöpfer des Deutsche Bank-Logos in den Mittelpunkt. "Ob Kunst oder Design ist egal, nur gut muss es sein". Stankowski waren herkömmliche Abgrenzungen fremd. Für ihn zählte nur die Qualität eines Entwurfs. Über frühere Firmenzeichen der Bank und wie sich vor 50 Jahren der Schrägstrich im Quadrat unter 140 Entwürfen in einem Gestaltungswettbewerb durchsetzte sprach Jens Müller, Professor für Corporate Design an der Fachhochschule Dortmund. Gleichzeitig ordnete er Stankowskis Sieger-Entwurf in den Kontext der damaligen Zeit ein.

In der anschließenden Gesprächsrunde wurden Anwendungen, Bedeutung und Zukunft des Logos aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Unter diesen Perspektiven durfte auch die der Praxis nicht fehlen. Neben Christina Thomson und Jens Müller saß mit Harald Eisenach, Sprecher der Regionalen Geschäftsleitung Ost und seit 42 Jahren für die Deutsche Bank im In- und Ausland tätig, ein Bankvertreter auf dem Podium, der die Wirkung des Logos auf Kunden und Mitarbeitende einzuordnen wusste. Christian Rummel, Leiter des zentralen Markenmanagements der Deutschen Bank, moderierte das Gespräch.

Die Veranstaltung bot auch den perfekten Anlass, die soeben erschienene Publikation „50 Jahre Schrägstrich im Quadrat“ einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Zeige Inhalt von 2023 - Die wilden Zwanziger

Rund 300 Gäste konnte der Erste Vorsitzende Clemens Börsig am 11. Oktober 2023 zur Abendveranstaltung „Die wilden Zwanziger“ in den Deutsche-Bank-Türmen begrüßen.

Es war ein Jahrzehnt der krassen Gegensätze: Vor genau 100 Jahren erreichte die Hyperinflation in Deutschland ihren Höhepunkt. Breite Bevölkerungsschichten erlitten damals einen Totalverlust ihrer Ersparnisse - eine traumatische Erfahrung, die sich tief ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt hat. Gleichzeitig sind die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts aber bis heute auch für ihre kreative Kulturszene und die ausschweifende Feierkultur berühmt und berüchtigt.

Die Teilnehmenden bekamen neue Einblicke auf diese politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich unruhige Zeit. Den Anfang machten Ausschnitte aus dem ältesten Werbefilm des deutschen Bankwesens, den 1927 die Disconto-Gesellschaft produzierte, eines der Vorläuferinstitute der Deutschen Bank. Die Pianistin Christina Becht begleitete den Stummfilm live am Flügel.

Texte zur Kultur der Bankangestellten trug Peter Schröder vor, Mitglied des Ensembles am Schauspiel Frankfurt. Er zitierte aus Siegfried Kracauers berühmter Studie „Die Angestellten“ von 1929/30, worin es heißt: „Hunderttausende von Angestellten bevölkern täglich die Straßen Berlins, und doch ist ihr Leben unbekannter als das der primitiven Völkerstämme, deren Sitten die Angestellten in den Filmen bewundern.“

Zwei Vorträge vertieften das Thema. Nadine Rossol, Professorin am Department of Modern European History der University of Essex, sprach über Kultur und Geschichte der zwanziger Jahre. Sie betonte den sozialen und ästhetischen Umbruch, der mit Filmen von Friedrich Wilhelm Murnau und Fritz Lang, der Architektur des Bauhauses und dem „Epischen Theater“ von Bertolt Brecht zum Ausdruck kam. In der Politik waren die Einführung des Frauenwahlrechts und des Achtstundentages Meilensteine. “In dieser Zeit wurde das Verhältnis von Bürger und Staat neu definiert. Was damals errungen wurde, kennzeichnet bis heute den modernen Sozialstaat”, so Rossol.

Der Journalist und Buchautor Frank Stocker sprach abschließend über die Hyperinflation von 1923 und ihre Folgen. Er schilderte eindrucksvoll das Ausmaß dieser Geldentwertung, an deren Ende für einen US-Dollar 4,2 Billionen Mark bezahlt werden mussten: “Wenn ich Ihnen jede Sekunde einen Euro gebe, würde es 31.500 Jahre dauern, um eine Billion zu erreichen”. Der Schock des Verlusts jeglicher Geldfunktion saß tief und war nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmend für die antiinflationäre Geldpolitik in der Bundesrepublik.

Sänger und Conférencier Denis Wittberg umrahmte das Programm musikalisch, Christina Becht am Flügel und Katrin Becht an der Violine begleiteten ihn. Viele Schlager der damaligen Zeit, wie “Ich brauche keine Millionen” oder das Lied vom „Kleinen grünen Kaktus“ der Comedian Harmonists, klingen uns heute noch im Ohr.

Denis Wittberg sagte über seine Interpretationen alter Evergreens: „Sie klingen Sehnsucht erweckend wie die gepflegten Automobile einer Oldtimer-Rallye, und sehen zugleich wie neu aus! Aber fürchten Sie sich nicht – denn alle Lieder swingen, foxtrotten und walzern sich wie eh und je in Ihre Ohren.“

von links: Martin L. Müller, Geschäftsführer Historische Gesellschaft; Frank Stocker, Wirtschaftsredakteur WELT;

Nadine Rossol, University of Essex; Clemens Börsig, Erster Vorsitzender Historische Gesellschaft; Katrin Becht;

Denis Wittberg; Christina Becht; Peter Schröder, Schauspiel Frankfurt

Zeige Inhalt von 2023 - Ludwig Knoop

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 20. Juni 2023 hielt der Historiker Dittmar Dahlmann, emeritierter Professor und Experte für osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn, unter dem Titel „Vater denkt und träumt nur noch in Baumwolle“ einen Vortrag über den Bremer Großkaufmann und Deutsche-Bank-Kunden der ersten Stunde Ludwig Knoop (1821-1894).

Zeige Inhalt von 2023 - Lunch Lecture zur Geschichte von Eintracht Frankfurt

Am 24. März fand die nächste Lunch Lecture der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank e.V. statt. Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums, sprach zum Thema "Eintracht Frankfurt – Geschichte(n) – Stadt – Menschen".

Thoma ist eine Instanz, wenn es um die Frankfurter Sport- und Fußballgeschichte geht. Wie kein anderer kennt er die Geschichte der Eintracht und versteht es, die dazugehörigen Anekdoten lebendig zu erzählen – von den Gründern bis in die Gegenwart. Zur Lunch Lecture brachte er die Meisterschale von 1959 mit.

Auch die NS-Vergangenheit der Eintracht kam zur Sprache. Das Eintracht-Museum engagiert sich für die Aufarbeitung dieser Zeit, wofür ihm der Deutsche Fußball-Bund 2021 den renommierten Julius-Historisch-Preis verlieh. Die Historische Gesellschaft und das Eintracht-Museum kooperieren seit mehreren Jahren bei den Stolpersteinen in Frankfurt für in der NS-Zeit verfolgte Bankangestellte und Vereinsmitglieder.

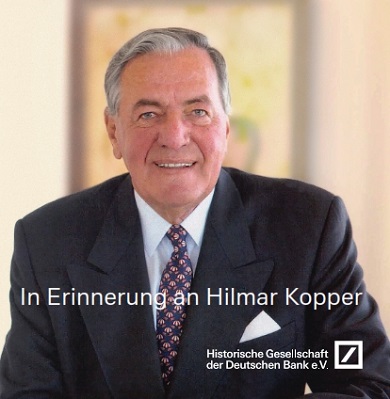

Zeige Inhalt von 2022 - "Die Bank lebt nicht von Geld allein" (In Erinnerung an Hilmar Kopper)

Er war ein Urgestein der Deutschen Bank. Vor einem Jahr verstarb der langjährige Vorstandssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende Hilmar Kopper. Aus diesem Anlass hat die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank eine Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde organisiert, die auf Koppers erfülltes Berufsleben zurückblickte. Dieses hatte er ab 1954 fast ein halbes Jahrhundert lang ausschließlich in der Deutschen Bank verbracht.

Mit rund 300 Gästen, die der Einladung der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank folgten, war das Forum in den Deutsche-Bank-Türmen bis auf den letzten Platz besetzt. Im Publikum eine Reihe von Familienmitgliedern und Weggefährten.

Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und Vorstandsmitglied der Historischen Gesellschaft, machte in seiner Begrüßung deutlich: Das Interesse Hilmar Koppers galt nicht ausschließlich dem Bankgeschäft. So spielte zum Auftakt und zum Ausklang ein Ensemble des Musikgymnasiums Schloss Belvedere in Weimar – eine Institution, der Hilmar Kopper seit Anfang der 1990er-Jahre eng verbunden war.

Die Schülerinnen Paula Wettengel und Maria Hauptmann vom Musikgymnasium Weimar bezauberten das Publikum mit ihrem Harfenspiel.

Eng verbunden blieb er ‚seiner‘ Deutschen Bank auch nach seiner aktiven Zeit, wie Karl von Rohr aus eigener Erinnerung weiß: „Wann immer er es einrichten konnte, war er dabei, bewusst sichtbar, wohlwollend, unterstützend, ermutigend. Wenn man seinen Rat brauchte, war er da. Wenn nicht, drängte er sich nicht auf. Aber man wollte seinen Rat und er gab ihn großzügig und durchdacht.“

Ausschnitte aus einem 2013 geführten Interview vermittelten noch einmal ein lebendiges Bild der eindrucksvollen Persönlichkeit Hilmar Koppers.

Harold James, Professor an der Princeton University, herausragender Kenner der Deutschen Bank und einer der bedeutendsten Wirtschaftshistoriker unserer Tage, ordnete die Lebensleistung Hilmar Koppers ein – für die Bank, sowie für die Nachkriegsentwicklung in Deutschland, Europa und der globalisierten Welt. Die Transformation, die die Bank in Koppers Sprecherzeit (1989 bis 1997) erlebte, fasste James pointiert zusammen: „Mitte der 1990er Jahre hatte das Institut die Grenzen dessen erreicht, was organisch machbar war. Wie die Martinis von James Bond musste sie geschüttelt, nicht gerührt werden.“

Harold James von der Princeton University zeichnete ein eindrucksvolles Bild der Lebensleistung Hilmar Koppers.

Die anschließende Gesprächsrunde thematisierte unter anderem Koppers kulturelles Engagement und ging der Frage nach, wie sich heute, in Zeiten begrenzterer Ressourcen, die Beziehung zwischen Geschäft und kultureller Förderung gestalten lässt. Gemeinsam mit Karl von Rohr diskutierten Julia Heraeus-Rinnert, Wolfgang Kirsch und Professor Hartmut Leppin als Vertreterinnen und Vertreter wichtiger Institutionen, für die sich Hilmar Kopper persönlich engagiert hat – die Universität Frankfurt, das Städel und das Historische Kolleg in München.

„Die Bank lebt nicht von Geld allein“ lautet der Titel einer Sammlung mit Reden Hilmar Koppers zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen. Mit diesem Motto war auch die Gesprächsrunde überschrieben. Wolfgang Kirsch, viele Jahre selbst bei der Deutschen Bank tätig und später Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank, war sich sicher: „Eine Bank, die nicht in der Mitte der Gesellschaft steht, ist nicht in der Lage, aufkommende Trends zu erkennen.“ Angesichts der markanten Persönlichkeit Hilmar Koppers diskutierte die Runde auch darüber, ob eine solche Führungskraft heute noch denkbar sei. „Wenn Personality erlernbar wäre, dann wäre es keine Personality mehr“, gab Hartmut Leppin zu bedenken.

Wieviel „Personality“ verträgt eine Führungskraft? Über diese und andere Fragen diskutierte eine Gesprächsrunde unter der Leitung von Anke Hallmann,

Co-Leiterin des Bereichs Kommunikation und Soziale Verantwortung der Deutschen Bank.

Hilmar Kopper hatte einmal geäußert, dass er keiner sei, der ein Replay mache, sondern am Abend sage, jetzt ist Schluss für heute. Wie es gelinge, den Arbeitsalltag nicht mit nach Hause zu nehmen, fragte Moderatorin Anke Hallmann abschließend die Runde. Julia Heraeus-Rinnert machte deutlich, dass es bei einem Familienunternehmen nicht so einfach sei, die Themen des Tages am Abend außen vor zu lassen. Karl von Rohr schloss sich der Kopper'schen Haltung an und fasste es humorvoll in die alte Operettenweisheit „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist“.

Wolfgang Kirsch, Vorsitzender der Administration des Städels; Hartmut Leppin, Vorsitzender des Kuratoriums des Historischen Kollegs; Gerold Herzog,

Direktor des Musikgymnasiums Schloss Belvedere; Julia Heraeus-Rinnert, stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Freunde und Förderer der

Goethe-Universität; Hilmar Koppers Witwe Brigitte Seebacher; Harold James, Princeton University; Christopher Kopper; Karl von Rohr; Anke Hallmann (von links).

Zeige Inhalt von 2021 - Banken und Bankiers als Kunstsammler

Digitale Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde zum Thema "Banken und Bankiers als Kunstsammler" am 18. Oktober 2021

Zur digitalen Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde "Banken und Bankiers als Kunstsammler" lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 18. Oktober 2021 ein.

Rund 200 Mitglieder und Interessierte hatten sich an dem Abend eingewählt. Die nach wie vor geltenden Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie erlaubten es noch nicht, mit größerem Publikum in Präsenz im gewohnten Vortragssaal in den Deutsche-Bank-Türmen zusammenzukommen.

Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, machte in seiner Begrüßung deutlich, dass das Sammeln und Fördern von bildender Kunst heute fester Bestandteil der Philosophie vieler Unternehmen, nicht zuletzt im Bankwesen ist. Doch die oft sehr weit zurückreichende Unterstützung von Künstlern geht meist auf das persönliche Engagement der Bankiers und Bankmanager zurück. So lässt sich ein Interesse am Sammeln von bildender Kunst schon für die Führungspersönlichkeiten der Großbanken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachweisen.

Als erste Vortragende sprach die Kunsthistorikern Wibke Vera Birth, Kuratorin am Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen, über den Sammler und Kunstmäzen Barthold Suermondt. Suermondt, der 1847 eine Privatbank in Aachen gründete (eine lokale Vorläuferin der Deutschen Bank), besaß Mitte des 19. Jahrhunderts eine der hochkarätigsten privaten Kunstsammlungen in Deutschland.

Der Soziologe Stephan Wolff, der am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim lehrt, beschäftigte sich mit dem Bankier und Kunstsammler Alfred Wolff. Über die Freundschaft zwischen Alfred Wolff, der zwischen 1905 und 1911 als Direktor der Deutschen Bank tätig war, und dem Künstler Henry van de Velde hat er bereits 2018 einen Bildband veröffentlicht, der mit Unterstützung der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank erschienen ist. Neben dem wissenschaftlichen Interesse an den Berührungspunkten zwischen Wirtschafts- und Kultureliten hatte er auch ein persönliches Interesse an dem Thema: Der Bankier und Kunstsammler Alfred Wolff ist sein Großvater.

Friedhelm Hütte, der seit mehreren Jahrzehnten die Kunstabteilung der Deutschen Bank leitet, beschrieb die Entstehung und Geschichte der Sammlung der Deutschen Bank und das berühmte Konzept „Kunst am Arbeitsplatz“.

Unmittelbar an die Vorträge schloss sich eine Gesprächsrunde an, die von Lisa Zeitz, Kunsthistorikerin und Chefredakteurin des Magazins „Weltkunst“, moderiert wurde. Als weiteren Gast begrüßte sie dazu Dirk Boll, Europa-Chef des Auktionshauses Christie’s, für das er seit 1998 tätig ist. Zugleich lehrt er Management und bildende Kunst mit dem Schwerpunkt Kunstmarkt am Institut für Kultur- und Medienmanagement in Hamburg.

Dirk Bolls pointierter Hinweis, dass "Bankiers immer über Kunst reden wollen und Künstler über Geld", eröffnete einen angeregten Gedankenaustausch über die vielfältigen Künstler-Unternehmer-Beziehungen von der Renaissance bis in die heutige Zeit.

Möchten Sie in Zukunft direkt zu allen unseren Veranstaltungen eingeladen werden? Dann werden Sie hier Mitglied!

Zeige Inhalt von 2019 - Alfred Herrhausen und der Aufbruch ins globale Bankgeschäft

Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde zum Thema "Alfred Herrhausen und der Aufbruch ins globale Bankgeschäft"

Alfred Herrhausen – War er der inspirierende Querdenker und Quereinsteiger, den die Deutsche Bank bei ihrem Aufbruch ins globale Bankgeschäft an ihrer Spitze brauchte?

Alfred Herrhausen – War er der inspirierende Querdenker und Quereinsteiger, den die Deutsche Bank bei ihrem Aufbruch ins globale Bankgeschäft an ihrer Spitze brauchte?

Und ist die Bank nach seinem Tod am 30. November 1989 „seinen Weg“ weiter gegangen oder hat sie ihn verlassen?

Diesen inhaltlichen Bogen spannte die Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde der Historischen Gesellschaft am 19. Dezember 2019 in den Deutsche Bank-Türmen in Frankfurt, zu der die im letzten November erschienene und vielbeachtete Biographie „Herrhausen – Banker, Querdenker, Global Player“ den Anlass gab.

Außer Frage steht, dass die Persönlichkeit Herrhausens bis heute fasziniert. Schon wer das bis auf den letzten Platz besetzte Forum in der Taunusanlage betrat, passierte die Inschrift mit der bekannten Herrhausen-Sentenz: „Freiheit – und Offenheit, die damit einhergeht – wird uns nicht geschenkt. Die Menschen müssen darum kämpfen, immer wieder.“

Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, begrüßte die mehr als 300 Teilnehmer, darunter Herrhausens Witwe Traudl Herrhausen und seine Tochter Anna Herrhausen. Zunächst kam Alfred Herrhausen selbst zu Wort – in Ausschnitten aus seinem letzten großen Fernsehinterview, das der Journalist und Produzent Gero von Boehm im Oktober 1989 mit ihm führte. Verblüffend aktuell klangen seine Äußerungen, etwa zur Verantwortung der Weltgemeinschaft für den brasilianischen Regenwald, die auch aus einer Rede im Jahr 2019 stammen könnten.

Herrhausen in seiner Zeit: Der Wirtschaftshistoriker Johannes Bähr, Professor am Historischen Seminar der Goethe-Universität, untersuchte in seinem Vortrag "Alfred Herrhausen – ein inspirierender Querdenker in der Deutschen Bank" die Bedeutung Herrhausens, der 1970 in den Vorstand der Deutschen Bank eintrat und spätestens in seiner Sprecherzeit zu deren Aushängeschild avancierte, nicht zuletzt dank seiner Eloquenz und visionären Kraft. Bähr identifizierte Herrhausen als ersten global denkenden Vertreter einer deutschen Großbank, der mehr als nur ein „Herr des Geldes“ sein wollte. Mit seinen für einen Banker ungewöhnlichen Impulsen – vor allem seiner Forderung nach einem teilweisen Schuldenerlass für die Länder der Dritten Welt – habe er in großen Teilen der Finanzwelt heftige Reaktionen ausgelöst, die man heute als „Shitstorm“ bezeichnen würde.

Herrhausen in seiner Zeit: Der Wirtschaftshistoriker Johannes Bähr, Professor am Historischen Seminar der Goethe-Universität, untersuchte in seinem Vortrag "Alfred Herrhausen – ein inspirierender Querdenker in der Deutschen Bank" die Bedeutung Herrhausens, der 1970 in den Vorstand der Deutschen Bank eintrat und spätestens in seiner Sprecherzeit zu deren Aushängeschild avancierte, nicht zuletzt dank seiner Eloquenz und visionären Kraft. Bähr identifizierte Herrhausen als ersten global denkenden Vertreter einer deutschen Großbank, der mehr als nur ein „Herr des Geldes“ sein wollte. Mit seinen für einen Banker ungewöhnlichen Impulsen – vor allem seiner Forderung nach einem teilweisen Schuldenerlass für die Länder der Dritten Welt – habe er in großen Teilen der Finanzwelt heftige Reaktionen ausgelöst, die man heute als „Shitstorm“ bezeichnen würde.

Und nach Herrhausen: Ist die Bank seitdem einen Weg gegangen, den auch Herrhausen eingeschlagen hätte, oder hätte Herrhausen die Weichen anders gestellt?

Jan Pieter Krahnen, Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung im House of Finance und (Co-) Direktor des Center for Financial Studies in Frankfurt, konstatierte eine „signifikante Underperformance“ der Bank in den letzten Jahrzehnten. Er bezeichnete das seit den 1980er Jahren von der Deutschen Bank verfolgte Modell einer Universalbank mit integrierter Investmentbank als einen Sonderweg im internationalen Bankgeschäft.

Krahnens These war der Ausgangspunkt der anschließenden Gesprächsrunde unter der Moderation von Rainer Hank, des langjährigen Leiters der Finanz- und Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Neben Krahnen diskutierten der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe, die Journalistin Ursula Weidenfeld und die Autorin der Herrhausen-Biografie, Friederike Sattler.

Am Ende der lebhaften Runde stand die Frage, wo der Typ des politischen Bankers geblieben ist, den Herrhausen wie kaum ein anderer verkörperte. Ist er unzeitgemäß geworden, oder ist diese Rolle in Zeiten des verschärften Wettbewerbs einfach nicht mehr zu leisten? Friederike Sattler betonte, dass die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmers nach wie vor davon abhängt, wie glaubwürdig das ist, was er sagt. In den Worten Alfred Herrhausens: „Wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein.“

Zeige Inhalt von 2019 - Die Wiener Rothschilds

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 3. Juni 2019 hielt der Historiker und ehemalige Leiter des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz, Prof. Roman Sandgruber, einen außerordentlich interessanten und unterhaltsamen Vortrag über den bislang wenig erforschten Wiener Zweig der Rothschilds. Die Ausführungen basierten auf seinem gerade erschienenen Buch „Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses“, das den Preis zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2019 erhalten hat.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 3. Juni 2019 hielt der Historiker und ehemalige Leiter des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz, Prof. Roman Sandgruber, einen außerordentlich interessanten und unterhaltsamen Vortrag über den bislang wenig erforschten Wiener Zweig der Rothschilds. Die Ausführungen basierten auf seinem gerade erschienenen Buch „Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses“, das den Preis zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2019 erhalten hat.

Zeige Inhalt von 2018 - Bankiers und Wein

Symposium der Historischen Gesellschaft zu „Bankiers und Wein“

Was haben Bankiers mit Wein zu tun? Dieser auf den ersten Blick ungewöhnlich scheinenden Kombination widmete sich am 28. August 2018 ein Symposium – ein Begriff aus der Antike, der sinngemäß für „gemeinsames, geselliges Trinken“ steht – der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank. Mehr als 300 Gäste, in dem bis zum letzten Platz gefüllten Forum in den Frankfurter Deutsche-Bank-Türmen, belegten das große Interesse am Thema.

Ein aktuelles Jubiläum lud ein für den Blick zurück: Vor 150 Jahren ersteigerte der Pariser Bankier James de Rothschild das Château Lafite. Das Weingut befindet sich bis heute im Besitz der Familie. Die Rothschilds waren zwar die berühmtesten, aber bei weitem nicht die einzigen Bankiers, die ein Weingut erwarben. In Deutschland taten sich die Mendelssohns hervor, die Güter bei Koblenz und im Bordelais besaßen. Aber Bankiers investierten nicht nur in Wein und tranken ihn, er war auch ein häufiges Gesprächsthema unter Geschäftspartnern. Nicht selten wechselte die Korrespondenz übergangslos von schwierigen Finanzthemen zu Kommentaren über jüngste Verkostungen und edle Gewächse. Auch im Vorstand der Deutschen Bank spielte Wein bis in die jüngere Zeit eine wichtige Rolle. Dem sogenannten Weinausschuss anzugehören, dessen vornehmste Aufgabe die regelmäßige Ergänzung des bankeigenen Weinkellers war, galt – wie der Erste Vorsitzende der Historischen Gesellschaft Dr. Clemens Börsig in seiner Begrüßung verriet – als eine besondere Auszeichnung.

Daniel Deckers breitete die Weinkultur des 19. Jahrhunderts in seinem Vortrag aus

Woher die enge Verbindung zwischen Bankiers und Wein kommt, welche geschäftlichen und sozialen Zwecke sie erfüllte und wie sich der Weinkonsum wandelte, diesen Fragen widmete sich der FAZ-Redakteur Dr. Daniel Deckers. Er ist zudem Dozent für die Geschichte des Weinbaus und Weinhandels an der Hochschule Geisenheim im Rheingau.

In einer Tour d’Horizon beleuchtete er die Anfänge der Weinvermarktung im frühen 19. Jahrhundert durch die Rothschilds, den Statusgewinn deutscher Weine nach der Reichsgründung als Zeichen kultureller Selbstbehauptung, aber auch Weingeschmack als Spiegel eines Lebensgefühls. Bankiers nutzten Wein als Ausweis materiellen Reichtums und kultureller Verfeinerung.

An der von Deckers moderierten Gesprächsrunde nahmen zwei der bedeutenden und traditionsreichen Winzer Deutschlands teil: Bettina Bürklin-von Guradze, die seit 1990 das Weingut Dr. Bürklin-Wolf im pfälzischen Wachenheim leitet, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1597 zurückreichen, und Wilhelm Weil, Inhaber des Weinguts Robert Weil in Kiedrich im Rheingau, das 1867 gegründet wurde. Der Weinhandel wurde durch Heinz-Josef Klaeren vertreten, dem Geschäftsführer der 1859 gegründeten Bremer Firma Segnitz. Segnitz importierte über den Seeweg vor allem Weine aus Bordeaux, um sie am deutschen Markt zu verkaufen. Die Finanzierung dieses Handels brachte Segnitz mit der Deutschen Bank in Kontakt. Als die Deutsche Bank 1881 ihr Kapital erhöhte, zählte Segnitz zu den Zeichnern der neuen Aktien.

Unter der Fragestellung „Wein und Kapital?“ diskutierten sie lebhaft die spezifischen Risiken der Branche, die schon für manches Traditionsgut das Aus bedeuteten. Ebenso kam zur Sprache, wie die Preisexplosion bei Spitzenweinen in den vergangenen beiden Jahrzehnten dazu geführte habe, dass die besten Weine heute kaum mehr getrunken, sondern vor allem als Wertanlage betrachtet würden.

Die Winzer Bettina Bürklin-von Guradze (rechts) und Wilhelm Weil (2. v.l.), der Weinhändler Heinz-Josef Klaeren (2. v.r.), der Weinjournalist Daniel Deckers (links)

Dass sich das Thema Wein wie ein roter Faden auch durch die Musikliteratur zieht, bewies eine Auswahl von Arien und Lieder, darunter die berühmte Champagner-Arie aus Mozarts „Don Giovanni“. Zwei Meisterschüler der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt – Andrea Cueva Molnar (Sopran) und Florian Marignol (Bariton) – trugen die Stücke vor, am Flügel begleitet von Hedayet Djeddikar.

Was aber wäre eine Veranstaltung zum Thema Wein ohne anschließenden Weingenuss. Nach dem offiziellen Programm hatte die Teilnehmer Gelegenheit, ein Bukett edler Tropfen zu verkosten, darunter auch Weine der beiden anwesenden Winzer.

Zeige Inhalt von 2017 - Lunch Lecture zur Konzernentwicklung in der Deutschen Bank mit Hans-Peter Ferslev

Welche Strategie verfolgte die Konzernentwicklung der Deutschen Bank in den 1980er- und 1990er-Jahren? Wie veränderte sich die Konzernstruktur in dieser Zeit und welchen Anteil hatte daran die von Vorstandssprecher Alfred Herrhausen geschaffene "Abteilung für Konzernentwicklung"?

Vor rund 80 Teilnehmern sprach der langjährige Leiter der "Abteilung für Konzernentwicklung" (AfK) Hans-Peter Ferslev am 4. Dezember 2017 zu diesen und weiteren Aspekten im Rahmen eines "Gesprächs am Mittag" in den Deutsche Bank-Türmen. Dem Gespräch mit Martin Müller vom Historischen Institut der Deutschen Bank schlossen sich Fragen aus dem Publikum und Stellungnahmen der früheren Vorstandsmitglieder Hilmar Kopper und Ulrich Weiss an. Nachzulesen sind Ferslevs Erinnerungen an seine Zeit bei der AfK in einer soeben erschienenen Publikation der Historischen Gesellschaft.

Vor rund 80 Teilnehmern sprach der langjährige Leiter der "Abteilung für Konzernentwicklung" (AfK) Hans-Peter Ferslev am 4. Dezember 2017 zu diesen und weiteren Aspekten im Rahmen eines "Gesprächs am Mittag" in den Deutsche Bank-Türmen. Dem Gespräch mit Martin Müller vom Historischen Institut der Deutschen Bank schlossen sich Fragen aus dem Publikum und Stellungnahmen der früheren Vorstandsmitglieder Hilmar Kopper und Ulrich Weiss an. Nachzulesen sind Ferslevs Erinnerungen an seine Zeit bei der AfK in einer soeben erschienenen Publikation der Historischen Gesellschaft.

Zeige Inhalt von 2017 - Geld und Film - Die Gründung der Ufa vor 100 Jahren

Vortragsveranstaltung "Geld und Film – Die Gründung der Ufa vor 100 Jahren"

weiterführende Informationen:

Vortrag Thomas Elsaesser "Die Ufa - Entstehung eines Mythos"

Vortrag Michael Töteberg "Die Ufa - Regisseure, Wirtschaft und Politik"

„Die Methoden nach denen der Kaufmann arbeitet, dürfen den Künstler nicht mit Passiva belasten“

, sagte Starregisseur Fritz Lang schon 1926. Der Adressat: Emil Georg von Stauß, ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bank. Der Bankier hatte es gewagt, auf die ausufernden Produktionskosten des Stummfilms „Metropolis“ hinzuweisen. Peter Schröder vom Schauspiel Frankfurt trug diese und andere Passagen aus Briefen des berühmten Regisseurs bei der Vortragsveranstaltung „Geld und Film“ vor, zu der die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank anlässlich der Gründung der Ufa vor 100 Jahren eingeladen hatte. Was kaum jemand weiß: Die Deutsche Bank war damals Geburtshelfer der legendären deutschen Filmgesellschaft und ihr über viele Jahre als wichtiger Aktionär eng verbunden.

Mit mehr als 300 Gästen war das Forum in den Deutsche Bank-Türmen in Frankfurt am 20. November 2017 bis auf den letzten Platz besetzt. Michael Münch, Geschäftsführender Vorstand der Historischen Gesellschaft, umriss in seiner Einführung die Höhen und Tiefen des Engagements der Deutschen Bank in der Filmwirtschaft.

Schöpfer der Ufa war kein Filmschaffender und kein Unternehmer, sondern Erich Ludendorff, der Chef der Obersten Heeresleitung. Er war am Ende des Ersten Weltkriegs besonders an der Rolle von Propaganda für die Kriegsführung interessiert. Früh erkannte er die Bedeutung des Films für diese Zwecke. Ihm schwebte ein großer, nationaler Filmkonzern vor, der vom Staat gesteuert werden sollte. Einig waren sich die staatlichen Stellen darin, einen erfahrenen Finanzier hinzuzuziehen. Die Wahl fiel auf das Vorstandsmitglied der Deutschen Bank Emil Georg von Stauß. Dieser wurde Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ufa und gewann weitere führende Unternehmen für dieses Projekt. Am 18. Dezember 1917 wurde die Universum-Film AG (Ufa) als Zusammenschluss privater Filmfirmen in Berlin gegründet.Die Suche nach qualifizierten Fachleuten für Produktion und Finanzen gestaltete sich schwierig. 1921 zog sich der Staat aus der Ufa zurück. Die Deutsche Bank sprang ein und wurde Hauptaktionär. Zwei Jahre später stieß Erich Pommer zur Ufa und wurde Chef aller Produktionsbetriebe. Mit Filmen wie „Dr. Mabuse” und „Die Nibelungen” stieg die Ufa zur direkten Konkurrenz für Hollywood auf. Doch schon 1927 befand sich die Ufa in großen finanziellen Schwierigkeiten. Durch die Stabilisierung der deutschen Währung ab November 1923 geriet die deutsche Filmbranche allgemein in eine Krise, der Auslandsabsatz stagnierte durch deutlich gestiegene Preise. Wie stark die Produktionskosten explodierten, zeigt besonders der Film „Metropolis“. 1927 ging die Ufa an die Verlagsgruppe Scherl über. Sie gehörte zum rechtsgerichteten Konzern von Alfred Hugenberg, der auch den Aufsichtsratsvorsitz der Ufa übernahm. Unter dem neuen Eigentümer stellte die Ufa in Rekordzeit auf den Tonfilm um und holte den Produzenten Erich Pommer, der 1926 im Unfrieden nach Hollywood gegangen war, zurück. Pommer war Garant für eine herausragende Qualität der von ihm produzierten Filme. Gleich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde die Gleichschaltung der Filmindustrie betrieben. Ein Aderlass für die Ufa war der Beschluss ihres Vorstandes vom März 1933, alle jüdischen Mitarbeiter zu entlassen. Die Gesellschaft verlor damit einen Großteil ihrer produktivsten Kräfte und hatte Schwierigkeiten, genügend Fachleute für ihre Produktionen zu gewinnen. Die Verstaatlichung der Filmwirtschaft, die bereits 1933 eingeleitet wurde, fand für die Ufa im März 1937 ihren Abschluss. Die Reichsregierung erwarb die kompletten Ufa-Aktien und Emil Georg von Stauß übernahm nochmals den Vorsitz im Aufsichtsrat. Die Ufa produzierte nunmehr eindeutige Propagandafilme, gleichzeitig aber Unterhaltungsfilme mit bevorzugt unpolitischen Themen. Die letzte Großproduktion war der "Durchhaltefilm" „Kolberg“, der Anfang 1945 aufgeführt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Deutsche Bank nochmals für einige Jahre mit der Ufa verbunden. Hinter der Gründung der neuen Universum-Film AG 1957 stand ein Bankenkonsortium unter ihrer Führung. Die finanziellen Schwierigkeiten der Ufa waren aber ähnliche wie Mitte der zwanziger Jahre. 1961 wurde die Kinofilmproduktion eingestellt und 1964 erwarb Bertelsmann die komplette Ufa von dem Bankenkonsortium. Unter diesem Konzerndach befindet sich die Ufa bis heute.

Die Filmhistoriker Thomas Elsaesser von der Universität Amsterdam und Michael Töteberg, Leiter der Rowohlt Medienagentur, gingen in ihren Vorträgen der spannungsgeladenen Beziehung zwischen künstlerischem Anspruch und wirtschaftlichen Anforderungen auf den Grund. Budgetüberschreitungen von Regisseuren wie Fritz Lang und horrende Honorarforderungen, die Schauspieler wie Hans Albers stellten, waren an der Tagesordnung.

Ausschnitte aus dem Filmklassiker und seinerzeitigen Millionengrab „Metropolis“, der Filmoperette „Die Drei von der Tankstelle“ und dem in der Deutschen Bank gedrehten Kurzfilm „Hinter den Zahlen“ zeigten die Bandbreite der Produktionen der deutschen Traumfabrik vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die abschließende Podiumsdiskussion, die von Claudia Dillmann vom Deutschen Filminstitut moderiert wurde, drehte sich um die aktuelle Filmfinanzierung in Deutschland, in der Banken keine Rolle spielen. Wie Günter Winands, Ministerialdirektor bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, betonte, trete der Staat nicht mehr wie in der Anfangszeit der Ufa als direkter Produzent von Filmen auf, sondern beschränke sein Engagement auf die Filmförderung. Diese sei mit einem dreistelligen Millionenbetrag zwar ansehnlich, doch gemessen am Volumen der US-amerikanischen Filmwirtschaft, bleibe es für den deutschen Film schwer, international Anschluss zu halten. Neue Produktions- und Vertriebsformen, wie sie etwa Netflix betreibt, veränderten insgesamt die Branche. Hans Joachim Mendig, Geschäftsführer der HessenFilm und Medien GmbH, wies auf Erfolge bei der Nachwuchsförderung und beim Dokumentarfilm hin. Blockbuster-Erfolge könne man jedoch damit nicht erwarten. Was bleibt 100 Jahre nach der Gründung vom Mythos Ufa? Die Erinnerung an grandiose Fehlspekulationen ebenso wie an spektakuläre Erfolge, glaubt Filmhistoriker Elsaesser.

Zeige Inhalt von 2017 - 125 Jahre Deutsche Bank in Bayern

"Standort weiß-blau". Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde in München

Etwa 70 Gäste konnte die Historische Gesellschaft am 5. Oktober 2017 in der Kaulbach-Villa im Historischen Kolleg zur Vortragsveranstaltung "Standort weiß-blau. 125 Jahre Deutsche Bank in Bayern" begrüßen.

Was ist das Erfolgsrezept der Wirtschaft in Bayern? Und welchen Anteil hat die Deutsche Bank am ökonomischen Aufstieg des Freistaats in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg? Diesen Fragen standen im Zentrum der Veranstaltung. Zu Beginn skizzierte der Wirtschaftshistoriker Jan-Otmar Hesse, der an der Universität Bayreuth lehrt, die außergewöhnliche Entwicklung Bayerns vom Agrarstaat zum Hochtechnologiestandort. Einer der entscheidenden Faktoren sei gewesen, dass bedeutende Unternehmen wie Siemens und die Allianz infolge des Zweiten Weltkriegs von Berlin nach München umsiedelten. Staatliche Subventionen in sterbende Branchen seien in Bayern unterblieben, stattdessen habe der Freistaat die Hochschulen enorm ausgebaut und in die Forschung investiert.

Zu dieser Entwicklung trug nicht zuletzt die Deutsche Bank bei, wie der Freiburger Wirtschaftshistoriker Roman Köster unterstrich. 1892 sei sie als erste „preußische“ Bank nach München gekommen. Von ihren internationalen Geschäftsbeziehungen und ihrer Kapitalmarktkompetenz profitierten fortan die dortigen Unternehmen – denn keine der etablierten bayerischen Banken konnte damals solche Dienstleistungen anbieten. Die Münchner Fabrik Krauss lieferte beispielweise Lokomotiven für das von der Bank finanzierte Großprojekt „Bagdad-Bahn“. Mit der Gründung des Bayerischen Lloyds belebte sie die Schifffahrt auf der Donau. Als in der Nachkriegszeit bayerische Unternehmen im Ausland Tochterunternehmen gründeten, stellte die Deutsche Bank Finanzierungen über den heimischen Kapitalmarkt bereit. Bis heute begleitet sie Weltmarktführer wie das Münchener Familienunternehmen Bauer Kompressoren. Geschäftsführer Philipp Bayat betonte in der anschließenden Gesprächsrunde, wie wichtig für seine Firma der Heimatstandort Bayern sei: „Obwohl längst an vielen Orten der Welt gefertigt wird, kommt das Herzstück aller Produkte, der Kompressor, ausschließlich aus Bayern.“

Mit dem Historischen Kolleg, einem renommierten Zentrum für Geschichtswissenschaft, ist die Deutsche Bank seit dessen Gründung 1978 eng verbunden. Der spätere Vorstandssprecher Alfred Herrhausen hatte sich dafür stark gemacht und die finanziellen Mittel organisiert. Heute steht der Vorsitzende der Historischen Gesellschaft, Clemens Börsig, der die Gäste in München begrüßte, an der Spitze des „Freundeskreises des Historischen Kollegs“.

Zeige Inhalt von 2017 - Carl Duisberg

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 3. April 2017 hielt der soeben in den Vorstand der Historischen Gesellschaft gewählte Frankfurter Wirtschaftshistoriker Prof. Werner Plumpe einen mit großem Beifall bedachten Vortrag über den Industriellen Carl Duisberg (1861-1935), dessen Name engstens mit der Entwicklung der chemischen Industrie in Deutschland verbunden ist. Aus Plumpes Feder ist im Herbst 2016 eine vielbeachtete Unternehmerbiographie zu Duisberg erschienen.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 3. April 2017 hielt der soeben in den Vorstand der Historischen Gesellschaft gewählte Frankfurter Wirtschaftshistoriker Prof. Werner Plumpe einen mit großem Beifall bedachten Vortrag über den Industriellen Carl Duisberg (1861-1935), dessen Name engstens mit der Entwicklung der chemischen Industrie in Deutschland verbunden ist. Aus Plumpes Feder ist im Herbst 2016 eine vielbeachtete Unternehmerbiographie zu Duisberg erschienen.

Zeige Inhalt von 2016 - "It's history, stupid!" (Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre Historische Gesellschaft)

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 14. November 2016 zur Vortrags- und Diskussionsveranstaltung „It’s history, stupid! Zur Rückkehr der Geschichte nach der Epochenwende 1990“ in Frankfurt ein.

In seiner Begrüßung erinnerte Clemens Börsig, Erster Vorsitzender des Vorstands der Historischen Gesellschaft, an die Gründungsveranstaltung im Jahr 1991 als der fast 90-jährige Hermann Josef Abs ohne Manuskript seinen Eintritt in die Deutsche Bank schilderte. Nach einem kurzen filmischen Rückblick, der einige Höhepunkte aus 25 Jahren Historische Gesellschaft Revue passieren ließ, konnte Börsig den mehr als 300 Gästen einen hochkarätigen Kreis von Mitwirkenden vorstellen.

Als Hauptredner sprach Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz, dessen im letzten Jahr erschienene Studie „21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ große Beachtung gefunden hat. „Der Versuch, die Welt zu verwestlichen, ist gescheitert“ zitierte Rödder eingangs den Politikwissenschaftler Carlo Masala. Die nach dem Mauerfall weitverbreitete Vorstellung, dass nun das westliche Gesellschaftsmodell weltweit seinen Siegeszug antreten würde, sei mitnichten eingetroffen und so stünden wir heute „vor den Trümmern unserer Erwartungen.“ Diesen Sachverhalt legte Rödder an der Entwicklung in einzelnen Weltregionen dar und ging auch auf jüngste Ereignisse wie die US-Wahl, den Brexit und die Krisensituation im Nahen Osten ein. Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass der Aufstieg der einen nicht immer automatisch den Abstieg der anderen bedeute. Die historische Bilanz eines Landes enthalte niemals ausschließlich Aktiva oder Passiva.

Beitrag von Prof. Andreas Rödder: Ein Vierteljahrhundert wird besichtigt. Eine Geschichte der Gegenwart

In der anschließenden von Jürgen Kaube, Herausgeber des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, moderierten Gesprächsrunde diskutierten Ulrike Guérot, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, der Ehrenvorsitzende der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank Hilmar Kopper, Nike Wagner, Intendantin und Geschäftsführerin des Beethovenfestes Bonn, und Andreas Rödder über Themen wie Politik und Wirtschaft unter den Bedingungen der Globalisierung, den Stellenwert des Nationalstaats im Verhältnis zu Europa und den Siegeszug des Populismus.

Aus der Rückschau eines reichen Erfahrungsschatzes als langjähriges Mitglied des Vorstands und als Vorstandssprecher der Deutschen Bank betonte Kopper, dass die Welt kleiner geworden sei: „Was uns vor 50 Jahren noch nicht zu kümmern brauchte, muss uns heute angehen.“ Der Westen als Wertegemeinschaft, der die Nachkriegsjahrzehnte geprägt habe, existiere laut Ulrike Guérot nicht mehr. Rödder warnte hingegen davor, den eigenen nationalen Anspruch nicht zu verabsolutieren. Politisch-kulturelle Unterschiede müsse man ernst nehmen. Es gelte zunächst, das eigene Haus in Ordnung zu halten, die eigene Rechtstaatlichkeit zu bewahren, bevor versucht werde, die Entwicklung in Staaten wie Ungarn, Polen oder der Türkei von außen zu beeinflussen.

Antworten auf den Erfolg der Populisten zu finden, fiel auch dieser Runde schwer. Kopper verwies auf den Wohlstand, der in weiten Teilen Europas nie größer als heute gewesen sei, und Nike Wagner erinnerte an das Goethe-Wort „Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen“, um den Widerspruch zwischen objektivem Reichtum und subjektivem Unwohlsein in der globalisierten Welt deutlich zu machen. Einig war man sich darin, dass man denjenigen, die sich als Globalisierungsverlierer fühlten, nicht mit Herablassung und Ausgrenzung begegnen dürfe.

Im Hinblick auf den Erkenntnisgewinn für gegenwärtige Szenarien musste der Historiker Rödder gleichwohl zum Abschluss konstatieren: „Leider betätigt sich die Geschichte nicht als verlässliche Lehrmeisterin, sondern gebärdet sich als kapriziöses Orakel.“

v.l.: Clemens Börsig, Jürgen Kaube, Ulrike Guérot, Hilmar Kopper, Nike Wagner, Andreas Rödder

Zeige Inhalt von 2016 - Architekten, Bankiers und ihre Villen

Auf große Resonanz stieß am 22. Juni 2016 die öffentliche Vortragsveranstaltung „Architekten, Bankiers und ihre Villen“ mit anschließendem Podiumsgespräch.

Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, konnte rund 280 Gäste in den Deutsche Bank-Türmen begrüßen. In seiner Einführung wies er auf daraufhin, dass sich das politische Spektrum von führenden Bankiers des späten 19. Jahrhundert auch in ihrem persönlichen Repräsentationsbedürfnis widerspiegelte. Während der konservative Chef der Disconto-Gesellschaft in den 1880er Jahren eine freistehende Doppelvilla im Berliner Tiergartenviertel bewohnte, errichtete der dem linksliberalen Lager zuzurechnende Vorstandssprecher der Deutschen Bank Georg von Siemens zur gleichen Zeit ein weitläufiges Mietshaus, das er in einer Art gründerzeitlichen „Wohngemeinschaft“ mit Verwandten und Freunden bewohnte.

Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, konnte rund 280 Gäste in den Deutsche Bank-Türmen begrüßen. In seiner Einführung wies er auf daraufhin, dass sich das politische Spektrum von führenden Bankiers des späten 19. Jahrhundert auch in ihrem persönlichen Repräsentationsbedürfnis widerspiegelte. Während der konservative Chef der Disconto-Gesellschaft in den 1880er Jahren eine freistehende Doppelvilla im Berliner Tiergartenviertel bewohnte, errichtete der dem linksliberalen Lager zuzurechnende Vorstandssprecher der Deutschen Bank Georg von Siemens zur gleichen Zeit ein weitläufiges Mietshaus, das er in einer Art gründerzeitlichen „Wohngemeinschaft“ mit Verwandten und Freunden bewohnte.

Zwei Zeiträume, die Jahre um 1800 und die Gründerzeit bis zum Ersten Weltkrieg, identifizierte die an der Frankfurter Goethe-Universität lehrende Soziologin Marianne Rodenstein als besonders prägende Zeit für den Bau von Bankiersvillen, den sie an Beispielen aus Hamburg, Frankfurt und Berlin beschrieb. Gerade Hamburg kam durch seine Verbindungen zu England eine Schlüsselrolle zu. An der Elbe, inmitten großer Gartenanlagen, wurden die ersten Villen nach englischem Vorbild für Bankiers erbaut. Im Unterschied zu Künstler- oder Fabrikantenvillen habe die Bankiersvilla allerdings keinen eigenständigen Typus hervorgebracht. Die Bankiersvilla zeichnete sich dadurch aus, dass ihr Bauherr oder Bewohner ein wohlhabender Bankier war.

Zwei Zeiträume, die Jahre um 1800 und die Gründerzeit bis zum Ersten Weltkrieg, identifizierte die an der Frankfurter Goethe-Universität lehrende Soziologin Marianne Rodenstein als besonders prägende Zeit für den Bau von Bankiersvillen, den sie an Beispielen aus Hamburg, Frankfurt und Berlin beschrieb. Gerade Hamburg kam durch seine Verbindungen zu England eine Schlüsselrolle zu. An der Elbe, inmitten großer Gartenanlagen, wurden die ersten Villen nach englischem Vorbild für Bankiers erbaut. Im Unterschied zu Künstler- oder Fabrikantenvillen habe die Bankiersvilla allerdings keinen eigenständigen Typus hervorgebracht. Die Bankiersvilla zeichnete sich dadurch aus, dass ihr Bauherr oder Bewohner ein wohlhabender Bankier war.

Volker M. Welter, Architekturhistoriker an der University of California in Santa Barbara, stellte in seinem Beitrag „Moderne Architekten, traditionelle Bauherren“ die 1928-30 von Ernst L. Freud in Geltow errichtete Villa Frank bei Potsdam in den Mittelpunkt. Das im Stil der neuen Sachlichkeit erbaute Landhaus entwarf der Sohn des Psychoanalytikers Sigmund Freud für Theodor Frank, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft von 1929 bis 1933.

Volker M. Welter, Architekturhistoriker an der University of California in Santa Barbara, stellte in seinem Beitrag „Moderne Architekten, traditionelle Bauherren“ die 1928-30 von Ernst L. Freud in Geltow errichtete Villa Frank bei Potsdam in den Mittelpunkt. Das im Stil der neuen Sachlichkeit erbaute Landhaus entwarf der Sohn des Psychoanalytikers Sigmund Freud für Theodor Frank, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft von 1929 bis 1933.

In seiner 2014 erschienenen Publikation "Ernst L. Freud und das Landhaus Frank" sind seine Erkenntnisse zu diesem ungewöhnlichen Bauprojekt nachzulesen.

Im anschließenden Podiumsgespräch, das der frühere stellvertretende Direktor des Deutschen Architekturmuseums Wolfgang Voigt moderierte, konnte die Frankfurter Architektin Marie-Theres Deutsch aus ihrer Praxis beim zeitgenössischen Bau anspruchsvoller Wohnformen berichten, etwa im neuen Frankfurter Stadtteil Riedberg. Hans-Hermann Reschke, langjähriger persönlich haftender Gesellschafter bei B. Metzler seel. Sohn & Co., war es schließlich vorbehalten, dem Publikum einige interessante Einblicke zur Bedeutung der Bankiersvilla als privatem, gesellschaftlichem und geschäftlichen Schauplatz zu gewähren.

Im anschließenden Podiumsgespräch, das der frühere stellvertretende Direktor des Deutschen Architekturmuseums Wolfgang Voigt moderierte, konnte die Frankfurter Architektin Marie-Theres Deutsch aus ihrer Praxis beim zeitgenössischen Bau anspruchsvoller Wohnformen berichten, etwa im neuen Frankfurter Stadtteil Riedberg. Hans-Hermann Reschke, langjähriger persönlich haftender Gesellschafter bei B. Metzler seel. Sohn & Co., war es schließlich vorbehalten, dem Publikum einige interessante Einblicke zur Bedeutung der Bankiersvilla als privatem, gesellschaftlichem und geschäftlichen Schauplatz zu gewähren.

Zeige Inhalt von 2016 - Die Fed vor den Krisen von 1929 und 2007

Vortrag "Die U.S. Federal Reserve Bank vor den Krisen von 1929 und 2007"

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Historischen Gesellschaft am 23. Mai 2016, hielt Vorstandsmitglied Prof. Volker Berghahn, der an der Columbia University in New York Geschichte lehrt, einen Vortrag zur Rolle der amerikanischen Federal Reserve Bank vor den großen Wirtschaftskrisen von 1929 und 2007.

Vortrag Volker Berghahn "Die U.S. Federal Reserve Bank vor den Krisen von 1929 und 2007"

Zeige Inhalt von 2015 - 25 Jahre Deutsche Bank in den neuen Bundesländern

Vereint. 25 Jahre Deutsche Bank in den neuen Bundesländern - Vortragsveranstaltung und Gesprächsrunde

Ein Vierteljahrhundert deutsche Einheit nahm die Historische Gesellschaft zum Anlass, ihre Vortragsveranstaltung 2015 unter den Titel „Vereint – 25 Jahre Deutsche Bank in den neuen Bundesländern“ zu stellen. Im Blickpunkt standen dabei vor allem die finanzwirtschaftlichen Aspekte im Einigungsprozess und die Aufbauleistung in den neuen Ländern, an die auch die gleichnamige im Juni erschienene Publikation erinnert.

Zu dieser Veranstaltung, die im Rahmen eines mehrtägigen Bürgerfests in Frankfurt in Erinnerung an die Wiedervereinigung stattfand, konnte Michael Münch, Geschäftsführender Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, am 2. Oktober 2015 rund 250 Gäste in den Türmen der Deutschen Bank begrüßen. Zum Auftakt wurden die Besucher mit einem Kurzfilm auf das Thema emotional eingestimmt.

Professor Karl-Heinz Paqué, ehemaliger Finanzminister von Sachsen-Anhalt und heute Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Otto-von Guericke-Universität in Magdeburg, zog mit dem Vortrag „Von der Plan- zur Marktwirtschaft" eine Bilanz nach 25 Jahren Wiedervereinigung. Faktenreich und prononciert dargelegt, kam Paqué in seinem Beitrag zu dem Schluss, dass die deutsche Einheit auch wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte ist und nach schweren Jahren der Transformation in den neunziger Jahren heute nichts mehr an die sozialistische Planwirtschaft der Vergangenheit erinnere. Es gebe längst eine moderne Industrie, die technisch hochwertige Güter produziere, ein breites Spektrum an professionellen Dienstleistungen sowie eine Agrarwirtschaft mit hoher Wettbewerbsfähigkeit. Infrastruktur, Bildungsangebot und Verwaltung seien auf gleichem Niveau wie im Westen.Gleichzeitig wies er auf den immer noch vorhandenen Rückstand der Produktivität und der Innovationskraft. Während die großen Forschungszentren der Industrie nach wie vor im Westen lägen, fungiere der Osten oftmals noch als ‚verlängerte Werkbank‘, wo im Rahmen des Möglichen zwar beste Wertarbeit geleistet werde, aber die großen innovativen Durchbrüche noch eher selten seien.

Unter der Leitung von Fernsehmoderatorin Corinna Wohlfeil berichteten in der anschließenden Gesprächsrunde Führungskräfte und Mitarbeiter der Bank, die den Geschäftsaufbau in den neuen Ländern wesentlich vorangetrieben haben, über ihre Erfahrungen:

Georg Krupp, Vorstandsmitglied von 1985 bis 1998 und damals für Osteuropa und das Privatkundengeschäft zuständig, Wolfgang Kellert, 1990 Vorstandsmitglied der Deutsche Bank-Kreditbank AG und später Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Leipzig, Birgit Krüger, die 1990 von der Staatsbank der DDR kam und heute das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank im Marktgebiet Rostock/Neubrandenburg verantwortet, sowie Rüdiger Wrede, der am Tag der Währungsunion als Filialleiter der Deutschen Bank am Berliner Alexanderplatz den Ansturm Tausender DDR-Bürger zu bewältigen hatte, die bereits um Mitternacht D-Mark eintauschen wollten.

Auch das Publikum beteiligte sich mit substantiellen Wortbeiträgen, etwa Hilmar Kopper, 1990 amtierender Vorstandssprecher der Deutschen Bank sowie Ulrich Weiss, der als Personaldezernent großen Anteil am Aufbau der Filialen in den neuen Ländern hatte.

Aus Weimar angereist waren vier Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere, die das Publikum mit zwei Sätzen aus dem Streichquartett g-Moll op. 27 von Edvard Grieg künstlerisch durch das Programm begleiteten. Das Musikgymnasium Schloss Belvedere ist ein seit 1995 bestehendes Kulturengagement der Deutschen Bank in den neuen Bundesländern.

Zeige Inhalt von 2014 - Wirtschaft und Politik im Ersten Weltkrieg

"Alles Denken ist durch den großen Krieg beherrscht" - Vortragsveranstaltung und Podiumsdiskussion

Mehr als 200 Teilnehmer folgten der Einladung der Historischen Gesellschaft zu einer Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion am 21. Oktober 2014 in Frankfurt, die die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Wirtschaft beleuchtete. Der Erste Vorsitzende Clemens Börsig betonte in seinen einleitenden Worten die einschneidende Zäsur, die der Kriegsbeginn für die damalige Weltwirtschaft und insbesondere für die international tätigen Banken bedeutete.

Allein bei der Deutschen Bank wurden von 8500 Mitarbeitern 2500 zum Kriegsdienst eingezogen, von denen 1023 nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten (siehe zu diesem Thema auch Historische Rundschau 2014/1 "Bankangestellte im Ersten Weltkrieg"). Annika Mombauer, Historikerin an der Open University in Milton Keynes, legte eingangs die deutschen Zukunftsvisionen in der Vorkriegszeit dar. Inwieweit diese Pläne kriegsauslösend waren, wird seit dem Erscheinen von Christopher Clarks vielbeachtetem Buch „Die Schlafwandler“ wieder sehr kontrovers diskutiert. Mombauer konstatierte, dass bei allen Großmächten eine gefährliche Mischung aus Überheblichkeit des eigenen Militärs, der Furcht vor dem Machtzuwachs der anderen Seite und der Sorge um die Zuverlässigkeit der Verbündeten geherrscht habe. Die Hauptverantwortung für die Eskalation sah sie aber bei der politischen und militärischen Führung in Deutschland. „Für die deutschen Industriellen bedeutete der Krieg in erster Linie ein wirtschaftliches Desaster, das Deutschland in seiner kommerziellen Entwicklung um 50 Jahre zurückwarf“, befand Mombauer.

Annika Mombauer, Historikerin an der Open University in Milton Keynes, legte eingangs die deutschen Zukunftsvisionen in der Vorkriegszeit dar. Inwieweit diese Pläne kriegsauslösend waren, wird seit dem Erscheinen von Christopher Clarks vielbeachtetem Buch „Die Schlafwandler“ wieder sehr kontrovers diskutiert. Mombauer konstatierte, dass bei allen Großmächten eine gefährliche Mischung aus Überheblichkeit des eigenen Militärs, der Furcht vor dem Machtzuwachs der anderen Seite und der Sorge um die Zuverlässigkeit der Verbündeten geherrscht habe. Die Hauptverantwortung für die Eskalation sah sie aber bei der politischen und militärischen Führung in Deutschland. „Für die deutschen Industriellen bedeutete der Krieg in erster Linie ein wirtschaftliches Desaster, das Deutschland in seiner kommerziellen Entwicklung um 50 Jahre zurückwarf“, befand Mombauer. Boris Barth, der als Professor am Fachbereich Geschichte und Soziologie an der Universität Konstanz lehrt, setzte sich unter anderem mit der Frage auseinander, wie gut die Banken der einzelnen Kriegsnationen auf eine militärische Auseinandersetzung vorbereitet waren. Mit Hinweis auf den Zusammenbruch der Londoner Börse am 31. Juli 1914 konstatierte Barth, dass das deutsche Finanzwesen die Herausforderungen des Krieges damals wesentlich besser einschätzte als ihr französisches und britisches Pendant. Grund hierfür seien die engen Kontakte der deutschen Banken zur Regierung gewesen, durch den sie bei Kriegsbeginn einen entscheidenden Informationsvorsprung erlangten und auf die Krisensituation entsprechend vorbereitet waren.

Boris Barth, der als Professor am Fachbereich Geschichte und Soziologie an der Universität Konstanz lehrt, setzte sich unter anderem mit der Frage auseinander, wie gut die Banken der einzelnen Kriegsnationen auf eine militärische Auseinandersetzung vorbereitet waren. Mit Hinweis auf den Zusammenbruch der Londoner Börse am 31. Juli 1914 konstatierte Barth, dass das deutsche Finanzwesen die Herausforderungen des Krieges damals wesentlich besser einschätzte als ihr französisches und britisches Pendant. Grund hierfür seien die engen Kontakte der deutschen Banken zur Regierung gewesen, durch den sie bei Kriegsbeginn einen entscheidenden Informationsvorsprung erlangten und auf die Krisensituation entsprechend vorbereitet waren.  Volker Berghahn, Professor am Department of History der New Yorker Columbia University ging in seinem Beitrag auf die Rolle der Siegermacht USA beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Europas ein. Die Vereinigten Staaten hätten vor der Entscheidung gestanden, ob sie Europa mit großzügigen Krediten beim Wiederaufbau und der Modernisierung der Industrie unterstützen wollen oder ob sie die Reparationskosten den Verlierermächten überlassen sollten. Führende US-Bankiers sprachen sich für ersteren Weg aus, Amerikas Politik und die dortige öffentliche Meinung aber tendierten zur "splendid isolation". Die Kredithilfe für Europa blieb damals aus.

Volker Berghahn, Professor am Department of History der New Yorker Columbia University ging in seinem Beitrag auf die Rolle der Siegermacht USA beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Europas ein. Die Vereinigten Staaten hätten vor der Entscheidung gestanden, ob sie Europa mit großzügigen Krediten beim Wiederaufbau und der Modernisierung der Industrie unterstützen wollen oder ob sie die Reparationskosten den Verlierermächten überlassen sollten. Führende US-Bankiers sprachen sich für ersteren Weg aus, Amerikas Politik und die dortige öffentliche Meinung aber tendierten zur "splendid isolation". Die Kredithilfe für Europa blieb damals aus. In der abschließenden Podiumsdiskussion, die der FAZ-Politikredakteur Rainer Blasius moderierte, wurde die Frage nach der Verantwortung der USA für den Wiederaufbau der Wirtschaft Europas nach Ende des Ersten Weltkrieges aufgenommen. Es herrschte Einigkeit darüber, dass die amerikanische Gesellschaft aus den Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg gelernt habe. Volker Berghahn resümierte: "Aus dem Zweiten Weltkrieg gingen die USA wieder als Sieger hervor, nur entschieden sie sich dieses Mal für den Weg, die europäische Industrie wieder aufzubauen und Deutschland auf diese Weise in ein friedliches Europa zu integrieren. Mit Erfolg, wie wir heute wissen."

In der abschließenden Podiumsdiskussion, die der FAZ-Politikredakteur Rainer Blasius moderierte, wurde die Frage nach der Verantwortung der USA für den Wiederaufbau der Wirtschaft Europas nach Ende des Ersten Weltkrieges aufgenommen. Es herrschte Einigkeit darüber, dass die amerikanische Gesellschaft aus den Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg gelernt habe. Volker Berghahn resümierte: "Aus dem Zweiten Weltkrieg gingen die USA wieder als Sieger hervor, nur entschieden sie sich dieses Mal für den Weg, die europäische Industrie wieder aufzubauen und Deutschland auf diese Weise in ein friedliches Europa zu integrieren. Mit Erfolg, wie wir heute wissen."

Zeige Inhalt von 2014 - Franz Urbig

Franz Urbig - Aus dem Leben eines deutschen Bankiers. Vortragsveranstaltung und Lesung zum 150. Geburtstag

Am 23. Januar 1864 wurde der bedeutende Bankier Franz Urbig geboren. Von 1902 bis 1929 war er einer der persönlich haftenden Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft und nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank von 1930 bis 1942 Vorsitzender des Aufsichtsrats des vereinten Instituts.

Anlässlich seines 150. Geburtstages lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 14. Januar 2014 zu einer Vortragsveranstaltung und Lesung in Frankfurt ein.

Zeitgleich hat die Historische Gesellschaft Urbigs farbige Schilderung seiner frühen Berufszeit in Berlin und Ostasien als Druck und als Hörbuch herausgegeben.

Clemens Börsig, Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, konnte unter den rund 150 Teilnehmern auch mehrere Nachkommen Franz Urbigs persönlich begrüßen. In seiner Einführung gab er einen Überblick zur beruflichen Karriere Urbigs, der sich aus einfachen Verhältnissen bis an die Spitze der deutschen Finanzwirtschaft emporarbeitete.

Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe, Lehrstuhlinhaber an der Goethe-Universität Frankfurt, beschrieb mit einem Referat über "Unternehmer und Politik im Kaiserreich und der Weimarer Republik" das wirtschaftliche und politische Umfeld in welchem Franz Urbig agierte. Plumpe charakterisierte Urbig als Unternehmer der Generation der „Wilhelminer“, die in den beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg die deutsche Wirtschaft lenkte. Als weitere Vertreter dieser Generation nannte er u.a.Robert Bosch und Walther Rathenau. Der Staat habe in dieser Phase großen Wachstums und rascher Internationalisierung kaum Einfluss auf die Wirtschaft genommen. Entsprechend schwer sei es Unternehmern und Bankiers wie Franz Urbig gefallen, die Eingriffe der Weimarer Republik in das wirtschaftliche Geschehen zu akzeptieren.

Peter Schröder, Ensemblemitglied am Schauspiel Frankfurt, trug mehrere Episoden aus den Erinnerungen Franz Urbigs an seine Berufszeit vor - sowohl aus dessen frühen Berliner Jahren als auch aus seiner Zeit bei der Deutsch-Asiatischen Bank in China - und vermittelte dem Publikum einen lebendigen Eindruck von der Persönlichkeit des Bankiers. Auch für das jetzt veröffentlichte Hörbuch lieh Schröder Franz Urbig seine Stimme.

v.l.n.r. Peter Schröder (Schauspiel Frankfurt), Werner Plumpe (Goethe-Universität), Andreas Gericke (Enkel von Franz Urbig), Daniel Kloepfer (Urenkel von Franz Urbig), Clemens Börsig (Erster Vorsitzender der Historischen Gesellschaft)

Zeige Inhalt von 2013 - Gründerkrise und Antisemitismus

Vortrag „Der Börsenkrach von 1873 und das Wachsen des Antisemitismus“

Der amerikanische Historiker Jonathan Steinberg sprach in den Deutsche Bank-Türmen in Frankfurt vor 250 Gästen über den Börsenkrach von 1873 und das Wachsen des Antisemitismus. Der Vortrag gehört zum Begleitprogramm der aktuellen Ausstellung „Juden. Geld. Eine Vorstellung“ des Jüdischen Museums Frankfurt.

Professor Steinberg, der an der University of Pennsylvania lehrt, ist der Geschichte der Deutschen Bank seit vielen Jahren zugetan. Er gehörte dem Beraterkreis für das Buch zum 125-jährigen Jubiläum der Deutschen Bank an und er war Mitglied der Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte der Deutschen Bank während der NS-Zeit. Der erschütternde Bericht über die Goldtransaktionen der Bank während des Zweiten Weltkrieges stammt von ihm. Zuletzt hat er eine vielbeachtete Bismarck-Biografie vorgelegt.

Jonathan Steinberg, Der Börsenkrach von 1873 und das Wachsen des Antisemitismus - Redemanuskript Jonathan Steinberg

Zeige Inhalt von 2013 - City of London und Deutsche Bank

Vortragsveranstaltung mit Lesungen und Podiumsdiskussion zum Thema

"Die City of London und die Deutsche Bank"

Aus Anlass des 140jährigen Jubiläums der Deutschen Bank in London lud die Historische Gesellschaft am 10. Juni 2013 zu einer Vortragsveranstaltung in Frankfurt ein, an der mehr als 300 Gäste teilnahmen.

In seiner Begrüßungsrede skizzierte Clemens Börsig, Erster Vorsitzenden der Historischen Gesellschaft, den Aufbau der Präsenz der Bank in der britischen Hauptstadt.

Ein kurzer Film bot Einblicke in die Gründung der Niederlassung im Jahr 1873. Die Londoner Filiale war die erste europäische Auslandsniederlassung, nachdem im Jahr davor schon in China und Japan Filialen eröffnet worden waren. Sie entwickelte sich bald zur wirtschaftlich erfolgreichsten Niederlassung außerhalb Deutschlands. Ihre Domäne wurde das internationale Geschäft mit Handelswechseln. Außerdem spielte der Devisen- und Edelmetallhandel eine wichtige Rolle. Im August 1914 bereitete der Beginn des Ersten Weltkrieges der prosperierenden Filiale ein plötzliches Ende. Die Banken der Kriegsgegner Großbritanniens kamen unter Zwangsverwaltung. Die komplizierte Liquidation der Niederlassung zog sich noch bis 1928 hin. In der Zwischenkriegszeit und den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war die Bank nicht in London vertreten. Erst 1973, genau 100 Jahre nach der Eröffnung der ersten Filiale, kehrte die Deutsche Bank mit einer Repräsentanz in die City zurück. Drei Jahre später wurde sie in eine geschäftsfähige Filiale umgewandelt. Ein weiterer wichtiger Schritt zum Ausbau ihrer Präsenz in der britischen Hauptstadt gelang der Deutschen Bank 1989 mit der Akquisition der traditionsreichen Merchant Bank Morgan Grenfell. Im Winchester House fanden 1999 die in London konzentrierten Geschäftseinheiten ein neues Domizil – es liegt nur einen Steinwurf von der Old Broad Street entfernt, wo 1873 alles begann.

Über Gegenwart und Zukunftsperspektiven der Deutschen Bank in London sprach Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank AG. Er beschrieb die schwierige Situation am Standort London nach der Finanzkrise.

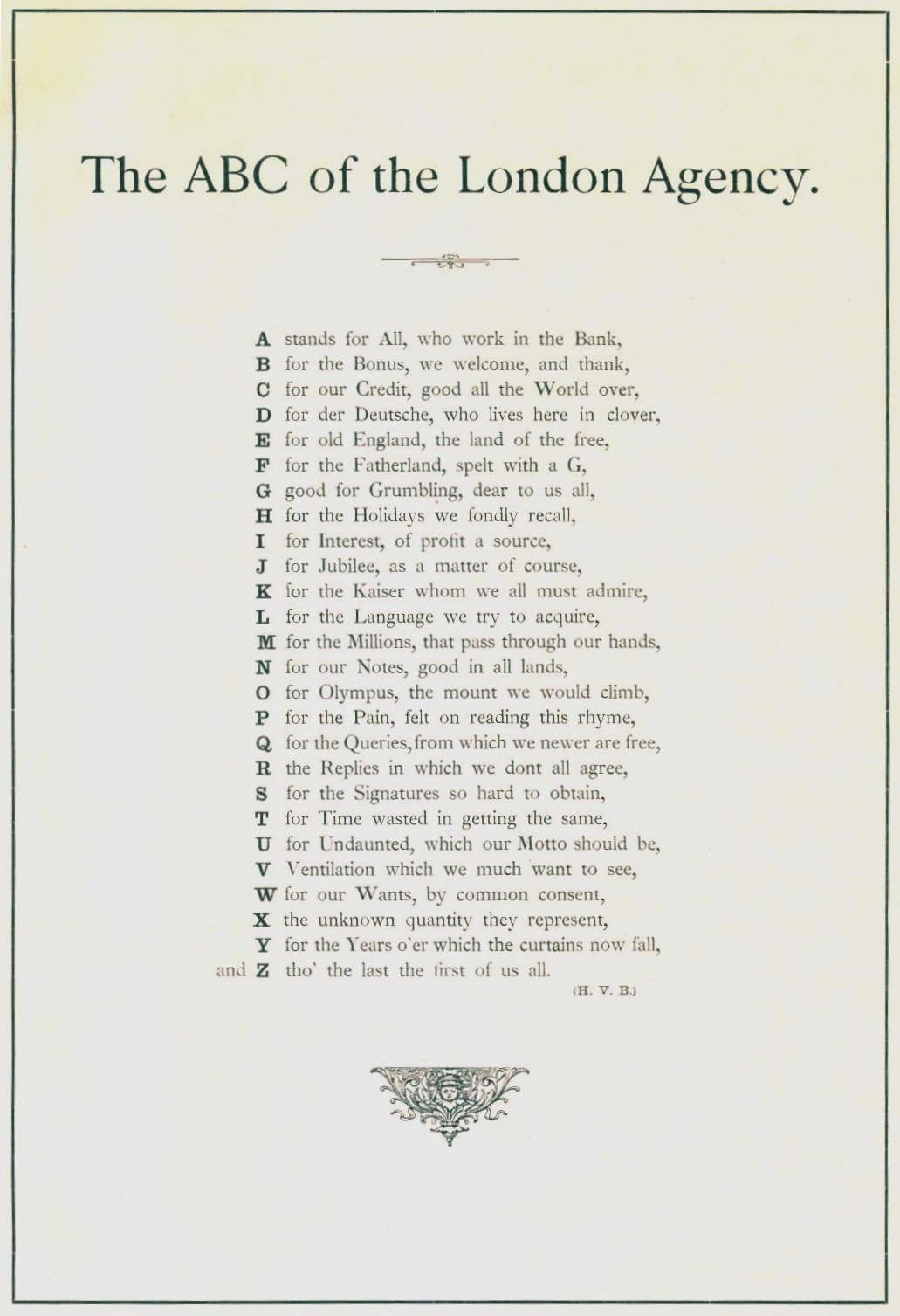

Im Anschluss lasen die beiden Schauspieler Sinead Kennedy und Thomas Huber aus historischen Dokumenten, u.a. das „ABC of the London Agency“ von 1895.

Die zwei Gesichter der Londoner City: das des modernen Finanzplatzes und das einer pittoresk archaischen Lokalverwaltung beschrieb der Historiker Prof. Andreas Fahrmeir von Goethe-Universität Frankfurt in seinem Vortrag "Ehrbare Spekulanten. Die City of London und ihre Akteure vor dem Ersten Weltkrieg".

Podiumsdiskussion mit Markus A. Will, Jürgen Fitschen, Lord Aldington, Andreas Fahrmeir, Reinhard H. Schmidt (v.l.n.r.)

Dr. Markus A. Will , von 1996 bis 1998 Pressesprecher der Deutschen Morgan Grenfell, heute Hochschuldozent und Unternehmensberater, moderierte die lebhafte Diskussion, an der neben Jürgen Fitschen und Prof. Fahrmeir, auch der frühere Chef der Deutschen Bank in London Lord Aldington und der Finanzwissenschaftler Prof. Reinhard H. Schmidt, Goethe-Universität Frankfurt, teilnahmen. Titel: "London - ein Abonnement zur Weltfinanzhauptstadt." Dabei wurde unter anderem erörtert, welche Voraussetzungen einen guten Finanzplatz ausmachen. Durch seine offene Haltung gegenüber ausländischen Anlegern, seine liberale Verfassung und vielen günstigen strukturellen Vorgaben hätte der Standort London sich seine Vormachtstellung bislang erhalten können war die übereinstimmende Meinung der Runde. Auf die spannende Schlussfrage welche Standorte wohl in Zukunft ebenfalls an der Weltspitze stehen könnten, gab es erwartungsgemäß unterschiedliche Einschätzungen. Außerhalb der europäisch-amerikanischen Sphäre wurden die Finanzplätze Singapur, Shanghai und Hongkong genannt.

Zum Abschluss der Veranstaltung zog Jürgen Fitschen die Gewinner der Werbeaktion "2000. Mitglied der Historischen Gesellschaft". Preis: Eine Wochenendreise nach Florenz einschließlich eines Besuchs der Villa Romana (ältestes Kulturengagement der Deutschen Bank).

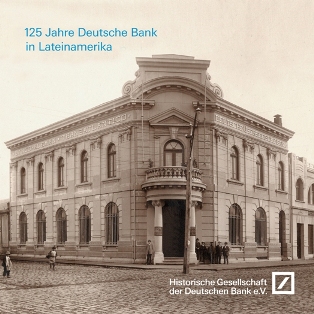

Zeige Inhalt von 2012 - Deutsche Bank in Lateinamerika

Vortragsveranstaltung mit Lesung und Podiumsdiskussion zu "125 Jahre Deutsche Bank in Lateinamerika"

Zu dieser Veranstaltung am 3. September 2012 in den Türmen der Deutschen Bank in Frankfurt konnte die Historische Gesellschaft mehr als 300 Gäste begrüßen.

Bereits 1887 wurde in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires die erste Niederlassung der Deutschen Bank in Lateinamerika eröffnet. Filialen in Chile, Brasilien, Mexiko und Peru kamen bald hinzu. Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass Lateinamerika seine Bedeutung als wichtigster Standort der Deutschen Bank ausbauen konnte und 2011 in der regionalen Management-Struktur der Deutschen Bank zu einer eigenständigen Region innerhalb des Konzerns aufgewertet wurde.

Nach der Begrüßung durch Dr. Clemens Börsig sprach Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank AG, über Gegenwart und Zukunftsperspektiven der Deutschen Bank in Lateinamerika.

Ein Beitrag von Prof. Thomas Fischer (Universität Eichstätt-Ingolstadt) beschäftigte sich mit Lateinamerika im Prozess der Globalisierung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

An einer von Claus Döring (Börsen-Zeitung) moderierten Podiumsdiskussion zur Fragestellung "Lateinamerika - ein Kontinent im wirtschaftlichen Aufbruch?" nahmen der chilenische Botschafter in Deutschland Jorge O’Ryan Schütz, Georg Daschner (Münchener Rück), Bodo Liesenfeld (Lateinamerika Verein) und Peter Tils (Deutsche Bank) teil.

Abgerundet wurde das Programm durch eine Lesung (Felix von Manteuffel, Schauspiel Frankfurt) aus Reisebriefen von Ernst Enno Russell und Paul Wallich sowie einem kurzen Film über die historische Entwicklung der Bank in der Region.

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der ersten Geschäftseröffnung in Buenos Aires ist der reich illustrierte Bildband "Woven in - 125 years of Deutsche Bank in Latin America" erschienen, der die enge Verflechtung der Deutschen Bank mit dieser Region veranschaulicht.

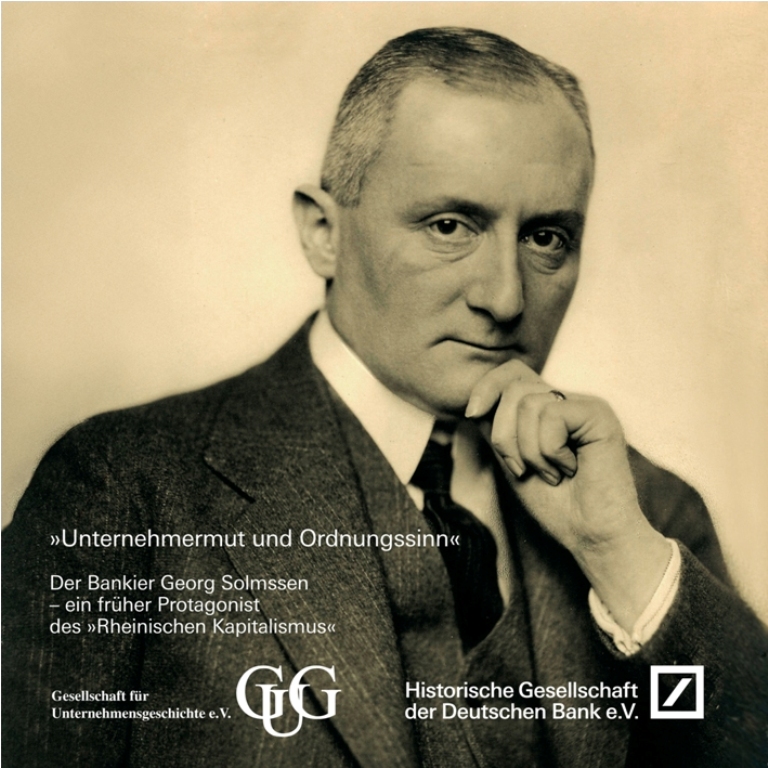

Zeige Inhalt von 2012 - Symposium über Georg Solmssen

Der „Rheinische Kapitalismus" - ein Modell mit Zukunft? Symposium über Georg Solmssen

„Rheinischer Kapitalismus“, „Deutschland AG“, „Soziale Marktwirtschaft“ – verschiedene Begriffe für ein ähnliches Phänomen. Was kennzeichnet ihn, den deutschen Sonderweg des Kapitalismus? Gerade vor dem Hintergrund der Schuldenkrise in Europa und der Rolle Deutschlands bei deren Bekämpfung ein aktuelles Thema.

„Rheinischer Kapitalismus“, „Deutschland AG“, „Soziale Marktwirtschaft“ – verschiedene Begriffe für ein ähnliches Phänomen. Was kennzeichnet ihn, den deutschen Sonderweg des Kapitalismus? Gerade vor dem Hintergrund der Schuldenkrise in Europa und der Rolle Deutschlands bei deren Bekämpfung ein aktuelles Thema.

Georg Solmssen (1869-1957), Vorstandssprecher der Deutschen Bank in den Jahren 1933/34, gilt als ein früher Vertreter des sogenannten Rheinischen Kapitalismus, der als koordinierte Form der Marktwirtschaft vor allem die frühe Bundesrepublik prägte.

Anlässlich einer soeben erschienenen, umfangreichen Edition der Briefe Georg Solmssens veranstaltete die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank gemeinsam mit der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte am 19. März 2012 ein Symposium unter dem Titel:

„Unternehmermut und Ordnungssinn“ Der Bankier Georg Solmssen – ein früher Protagonist des Rheinischen Kapitalismus.

Vor über 200 Besuchern in den Deutsche Bank-Türmen skizzierte Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, in seiner Einführung Solmssens als einflussreichen deutschen Bankier jüdischer Herkunft, der ausgerechnet in den schwersten Krisenjahren, die Deutschland im 20. Jahrhundert erlebte, auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand.

Einen Eindruck von Solmssens wirtschaftlicher und politischer Bedeutung und dem hohen sprachlichen Niveau seiner Korrespondenz vermittelte die Lesung einiger ausgewählter Briefe. Peter Schröder, Ensemblemitglied am Schauspiel Frankfurt, gab Solmssen an diesem Abend seine Stimme.

Harold James, Professor am Department of History der Princeton University und Mitherausgeber der Briefedition, unternahm eine biographische Annäherung und beschrieb Solmssens Werdegang im Kaiserreich, der Weimarer Republik und im beginnenden Nationalsozialismus. Er charakterisierte Solmssen als Vertreter des typischsten Geschäftsfelds der traditionellen deutschen Universalbank: die Industriefinanzierung durch Bankkredite und die Emission von Aktien und Anleihen.

In der anschließenden Podiumsdiskussion gingen neben Clemens Börsig und Harold James, Volker Berghahn, Professor für Geschichte an der Columbia University und Rolf Nonnenmacher, Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, der Frage nach, welche Aspekte des „Rheinischen Kapitalismus“ bereits verschwunden oder überholt sind und welche weiterhin eine Stärke des Wirtschaftsstandorts ausmachen. Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Gerald Braunberger, Leiter des „Finanzmarkts“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Das Buch „Georg Solmssen - Ein deutscher Bankier. Briefe aus einem halben Jahrhundert 1900-1956, München 2012, 645 S.“ ist hier erhältlich. Mitglieder der Gesellschaft bekommen ein kostenloses Exemplar.

Zeige Inhalt von 2011 - Geist und Geld

Geist und Geld - Ein literarisch-musikalischer Streifzug

Unter dem Titel "Geist und Geld – Ein literarisch-musikalischer Streifzug" lud die Historische Gesellschaft der Deutschen Bank am 14. April 2011 in den Hermann Josef Abs-Saal in Frankfurt am Main ein. Anhand unterhaltsamer Texte von Shakespeare, Molière, Heine, Thomas Mann bis hin zu Hans Magnus Enzensberger wurde den rund 300 Gästen das Thema Geld in der Literatur vorgestellt. Abgerundet wurde das Programm durch Beispiele aus der Musikliteratur, in der das Thema "Geld" ebenfalls eine Rolle spielt. Hier reichte das Spektrum von "Fidelio" bis zu "Cabaret". Als Vortragende konnten für diese Veranstaltung der Charakterdarsteller Christian Redl sowie Sängerinnen und Sänger der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main gewonnen werden. Clemens Börsig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, eröffnete die Veranstaltung. Die Moderation und die Einführung in das Thema gestaltete der ehemalige Leiter des Insel Verlags Hans-Joachim Simm.