Zeige Inhalt von Abs, Hermann J.

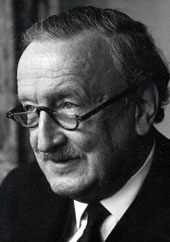

| Lebensdaten: | 15.10.1901 in Bonn - 05.02.1994 in Bad Soden |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1938-1945 und 1957-1967 (Sprecher 1957-1967), Vorsitzender des Aufsichtsrats 1967-1976 Ehrenvorsitzender 1976-1994 |

Als Georg von Siemens, die große Gründerpersönlichkeit der Deutschen Bank im Jahre 1901 starb, wurde Hermann J. Abs geboren. Zusammen mit Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Wilhelm Vocke, dem Präsidenten der Bank deutscher Länder, und dem Gewerkschaftsführer Hans Böckler war Abs einer der fünf Deutschen, in denen sich der Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg personifizieren lässt.

Der am 15. Oktober 1901 in Bonn geborene Hermann J. Abs wuchs in einer streng katholischen, rheinischen Familie und einer bürgerlichen Umgebung auf, die von gewissen Ressentiments gegen Preußen geprägt war. Von seiner Begabung her hätte er durchaus Mathematiker oder Dirigent werden können. Er zog es aber vor, nach bestandenem Abitur zunächst in dem Bonner Privatbankhaus von Louis David eine Lehre zu absolvieren.

Nach Auslandsaufenthalten in Amsterdam, London, Nord- und Südamerika begann er in einem der bedeutendsten Berliner Privatbankhäuser, bei "Delbrück Schickler & Co.", seine Bankierkarriere. Im Januar 1938 trat Abs in den Vorstand der Deutschen Bank ein, da er hier größere Möglichkeiten der Entfaltung sah als bei einem Privatbankhaus.

In der Zeit des Nationalsozialismus war Abs in der Bank für das Auslandsgeschäft zuständig, wodurch er mit der aggressiven Expansionspolitik des Regimes in Berührung kam. Er versuchte allerdings Distanz zum Nationalsozialismus zu wahren und trat der Partei nie bei. Abs war jedoch kein Held. Freimütig äußerte er im persönlichen Gespräch, nach seinem Verhältnis zum Nationalsozialismus gefragt, ein einziges Wort: "Ängstlich." In jüngster Zeit wurde in der wissenschaftlichen Diskussion die Rolle von Abs im Nationalsozialismus kontrovers diskutiert.

Die große Zeit von Hermann J. Abs lag jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg, als er nach einer kurzen Inhaftierung durch die Alliierten am Wiederaufbau Deutschlands mitwirkte. Er war 1948 an der Errichtung der Bank deutscher Länder beteiligt und gründete im November 1948 die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die die Gelder aus dem Marshallplan verwaltete. Sein politisches Glanzstück jedoch waren die Verhandlungen über die deutschen Auslandsschulden in London. Mit dem Londoner Schuldenabkommen von 1953 wurde die Kreditwürdigkeit Deutschlands im Ausland wieder hergestellt. Gleichzeitig bemühte er sich zu Beginn der fünfziger Jahre um die Wiedervereinigung der nach dem Zweiten Weltkrieg zerschlagenen deutschen Großbanken. Dies gelang 1957, und Abs wurde der erste Sprecher der zusammengeführten Deutschen Bank - eine Funktion, die er bis 1967 innehatte. In dieser Zeit festigte er die Kontakte der Deutschen Bank zur Industrie und baute alte Beziehungen im Auslandsgeschäft wieder auf. Von 1967 bis 1976 war Abs Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank.

Hermann J. Abs befasste sich während seiner Tätigkeit als Bankier immer mit der Kunst. Er war Vorsitzender der Administration des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am Main, Vorsitzender im Kuratorium des Fördervereins der Alten Pinakothek in München und Vorsitzender des Vereins Beethoven-Haus in Bonn. 1991 war er Gründungsmitglied der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank.

mehr Informationen:

Lothar Gall – Der Bankier Hermann Josef Abs. Eine Biographie

Manfred Pohl (Hrsg.) – Hermann J. Abs - Eine Bildbiographie

Zur Person: Hermann J. Abs im Gespräch mit Günter Gaus (Fernsehinterview 1964, ZDF)

Zitate

Aussprüche von und über Hermann J. Abs sind Legion. In Hauptversammlungen und Konferenzen brillierte der Bankier mit witzigen Anekdoten oder sarkastischen Formulierungen.

Nach der großen Zahl seiner Aufsichtsratsmandate gefragt:

"Vielleicht spielt eine Rolle, daß mein Name am Beginn des Alphabets steht und insofern einer von den Namen ist, die einem bei einer Berufung als erste einfallen."

Über seinen Eintritt in die Deutsche Bank:

Ich habe mich in meiner Jugend, als mein Musiklehrer in den Krieg ziehen mußte, mit dessen jüngerem Bruder in die Aufgaben des Organisten geteilt. Die Privatbanktätigkeit war die Organistentätigkeit an einer Zweimanual-Orgel mit 36 Registern. Nun wurde mir plötzlich eine schlechter bezahlte Stelle als Domorganist angeboten mit einer wundervollen Orgel mit fünf Manualen und 72 lebenden Registern, mit einer wundervollen Disposition: die Sehnsucht eines Orgelspielers. Und ich habe diese Berufung in den Dom angenommen, weil das größere Instrument mir ein angemesseneres Instrument schien.

Auf die Frage eines Aktionärs nach der Unternehmenssteuer:

"Es ist sehr schwer zu erreichen, daß man seine Unschuld behält und gleichzeitig sich auszieht. Ich kann nur empfehlen, sich weiter auszuziehen und dennoch die Tugend zu bewahren."

Nach seinem Einkommen gefragt:

"Bei Pop-Sängern und Clowns wird eine andere moralische Elle angelegt. Aber ich fühle mich einem Clown absolut gleichberechtigt. Was für ihn gilt, nehme ich auch für mich in Anspruch. Was Popow für den Staatszirkus ist, bin ich für die Deutsche Bank."

Über Angaben zu seiner Person in den Medien:

"Sie stimmen nicht. Es beginnt schon damit, daß behauptet wird, ich bin ein Pastorensohn. Das ist bei uns Katholiken nicht üblich."

"Keiner sollte ein Land zu regieren wagen, der nicht für einige Zeit dieses Land von außen gesehen hat".

"Über die Währungen anderer Länder pflege ich ebensowenig zu reden, wie über die Frauen meiner Freunde".

"Ich wünschte, wir wären ebenso unanständig wie reich oder ebenso reich wie unanständig - wahrscheinlich wären wir dann sehr reich."

Über die Aufgaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau:

"Was für Geschäfte wir betreiben? Wir haben gewissermaßen die Aufgaben einer öffentlichen Bedürfnisanstalt - auf dem Gebiet des Kreditwesens!"

Abs wird von Petrus aufgefordert, den Himmel in eine AG umzuwandeln.

Petrus war mit dem Ergebnis sehr zufrieden:

"Ausgezeichnet, so haben wir uns das gedacht. Nur eins geht natürlich nicht: den lieben Gott zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden zu bestellen."

There is a fellow called Abs

the world's foremost banker, perhaps

his wit is disarming

but we find it alarming

that the -olute has as prefix an "Abs"

Zeige Inhalt von Achleitner, Paul

| Lebensdaten: | 1956 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Vorsitzender des Aufsichtsrats vom 31. Mai 2012 bis 19. Mai 2022 |

Zeige Inhalt von Ackermann, Josef

| Lebensdaten: | 1948 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1996-2012 (Sprecher 2002-2006, Vorsitzender 2006 - 31. Mai 2012) |

Zeige Inhalt von Adelssen, Anton

| Lebensdaten: | 18.12.1824 in Königsberg - 29.06.1898 in Berlin |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1898 |

siehe Cohn, Anton

Zeige Inhalt von Albrecht, George

| Lebensdaten: | 02.08.1834 Hannover - 24.11.1898 Bremen |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1898 |

Der aus Hannover stammende Kaufmann war einer der drei Bremer Gründungszeichner, der 1870 für eine Investition bei der Deutschen Bank gewonnen werden konnten. Er beteiligte sich mit 50 000 Talern. Die Bremer Aktionäre (neben Albrecht waren dies Hermann Heinrich Meier und Alexander Georg Mosle) standen nicht auf der Primärliste der Zeichner, möglicherweise hatten sie die Initiatoren der Gründung erst kurze Zeit vor der Gründung für das Projekt einer deutschen Bank zur Finanzierung des Außenhandels interessieren können. Albrechts Engagement wurde durch den schon erwähnten Meier vertreten, der in den Gründungsprozess involviert war und möglicherweise die Tür für die Bremer Beteiligten geöffnet hatte. Eine Verbindung zum Außenhandelsplatz Bremen war für die neue Bank, für die internationale Handelsfinanzierung ein wichtiges Geschäftsfeld werden sollte, überaus wichtig.

Albrecht war Teilhaber von Johann Lange Sohn’s Wwe. & Co. in Bremen. Er leitete die traditionsreiche Reederei, die sich auch als Handelshaus betätigte, bis zu seinem Tod 1898. Das Unternehmen war im Import- und Exportgeschäft mit Ländern in Westeuropa, Amerika und Afrika tätig und handelte unter anderem mit Wolle. Albrecht selbst war auch in der Bremer Textilindustrie aktiv, so saß er im Verwaltungsrat der Bremer Woll-Kämmerei und im Verein der Bremer Wollhändler. Im Jahr 1864 heiratete er die Tochter des Kaufmanns Ludwig Knoop, der durch den Textilhandel und dem Aufbau einer Textilindustrie in Russland zu einem der führenden Unternehmer seiner Zeit geworden war. Albrecht war seit 1895 österreichisch-ungarischer Konsul. Der Deutschen Bank blieb er nicht nur als Mitglied des Verwaltungsrats, dem er seit der ersten Sitzung angehörte, bis zu seinem Tod erhalten, sondern er war auch stellvertretender Vorsitzender im Lokal-Ausschuss der Bremer Filiale, die bereits 1871 eröffnet worden war.

Neben dem Alltagsgeschäft galt Albrechts Interesse der Geografie; er war Mitgründer der Geographischen Gesellschaft in Bremen und finanzierte verschiedene Forschungsreisen, zum Beispiel die zweite deutsche Nordpolarexpedition, bei der er sogar in die Planung involviert war.

Zeige Inhalt von Bamberger, Ludwig

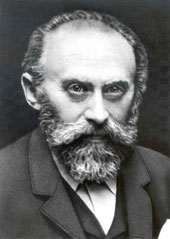

| Lebensdaten: | 22.07.1823 in Mainz - 14.03.1899 in Berlin |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1872 |

Neben dem Berliner Privatbankier Adelbert Delbrück (1822-1890) gilt der Politiker, Bankier und Währungsexperte Ludwig Bamberger als Initiator und Gründer der Deutschen Bank. In Bamberger fand Delbrück einen gewichtigen Förderer seiner Pläne, "eine große Bank zu schaffen, hauptsächlich für den überseeischen Handel, die uns unabhängig machen sollte von England und den Kreditgewährungen, die der deutsche Kaufmann nur in London fand und suchen konnte". Bamberger war zu jener Zeit gerade mit verschiedenen südamerikanischen und ostasiatischen Kreditgeschäften befasst und gezwungen, einen großen Teil davon über London abzuwickeln. "Diese Erfahrungen" - so schrieb er später in seinen 'Erinnerungen' - "gaben den Anstoß, daß, als Ende der sechziger Jahre, bei meinem ersten längeren Aufenthalt in Berlin Adalbert Delbrück, der Chef des Bankhauses Delbrück, Leo & Co., mir von dem Unternehmen einer zu gründenden Deutschen Bank sprach mit der Aufforderung, mich an deren Bildung und Organisation zu beteiligen, ich willig darauf einging im Hinblick auf die dem deutschen Bankwesen nach transatlantischen Gebieten zu erobernde Ausdehnung, für die ich mir einige Kenntnisse zutraute."

Der von beiden Elternteilen aus jüdischen Bankiersfamilien stammende Ludwig Bamberger absolvierte nach dem Besuch des Gymnasiums in seiner Geburtsstadt Mainz ein Jurastudium an den Universitäten Gießen, Heidelberg und Göttingen, das er 1845/47 mit den beiden juristischen Staatsprüfungen abschloss. Die wissenschaftlichen Laufbahn, die er anstrebte, wurde durch die Revolution von 1848/49 unterbrochen, die Bamberger als Redner und als Journalist mit großer Leidenschaft - als ein entschiedener Vertreter der politischen Linken - unterstützte. Als Teilnehmer an der pfälzischen Erhebung vom Mai 1849 mußte er Deutschland verlassen und floh erst in die Schweiz, dann nach Holland, England und Frankreich. In Abwesenheit wurde er zu hohen Zuchthausstrafen und 1852 sogar zum Tode verurteilt, "vollziehbar auf dem Marktplatz der Stadt Zweibrücken". Ausgebildeter Jurist, der er war, plante er zunächst, als Anwalt im Ausland zu arbeiten. Da er jedoch über seine Mutter mit der Bankiersfamilie Bischoffsheim verwandt war, folgte er dem Rat der Familie und versuchte es mit dem Bankgeschäft. Die beiden Brüder seiner Mutter, Louis und Jonathan Bischoffsheim, hatten Bankhäuser in Amsterdam, Antwerpen, London und Paris gegründet, und Bamberger lernte das Fach, zunächst in London, von der Pike auf. Als Zeichen seiner Anpassung an das neue Gewerbe fiel sogleich der 'anstößige' Vollbart, das Symbol des Revolutionärs: Die Veränderung war so drastisch, dass ihn die meisten seiner Bekannten auf den ersten Blick nicht mehr wiedererkannten.

1851 begründete Bamberger in Rotterdam ein eigenes Bankhaus, mit dem er allerdings nicht reüssierte. Nach dieser ernüchternden Erfahrung ging er als Prokurist in die Pariser Firma seines Onkels, wo er vor allem auch Kenntnisse im Überseegeschäft erwarb, die ihm später bei der Gründung einer Außenhandelsbank von erheblichem Nutzen sein sollten. Zu den wichtigsten Erfahrungen dieser Jahre zählte die Errichtung der Banque de Paris et des Pays Bas, an der er beteiligt war, einer der beiden Vorgängerbanken der Banque Paribas, die noch heute zu den führenden französischen Banken gehört. Die Ereignisse in Deutschland, die auch von ihm selbst herbeigesehnte nationale Einigungsbewegung und der liberale Kurswechsel in Preußen, bewogen Bamberger 1866 zur Rückkehr. Bereits im Exil hatte er Bismarcks kleindeutsche Politik unterstützt, nicht zuletzt deshalb, weil sie auch den wirtschaftlichen Ordnungsvorstellungen der Liberalen zum Durchbruch verhalf. Als Abgeordneter seiner Geburtsstadt Mainz wurde er 1868 ins Zollparlament gewählt, dem aus Abgeordneten des Norddeutschen Reichstages und Vertretern der süddeutschen Staaten zusammengesetzten Parlament des Zollvereins. Bismarck, der Bamberger später als einen der besten Kenner des französischen Terrains zu seinem persönlichen Berater während des deutsch-französischen Krieges 1870/71 berufen sollte, glaubte durch ihn Einfluss auf die dem Kanzler nach wie vor wenig geneigte liberale Presse gewinnen zu können. Die Anwesenheit in der Nähe Bismarcks setzte Bambergers demokratische Freunde in Erstaunen: "Oh Bamberger, weiland die keckste und schärfste Feder der hessischen Demokratie, wie alt und schwach bist du geworden, nachdem du beim Champagner des bitteren Pariser Exils so viel Geld als Bankier verdient!" musste er sich öffentlich verspotten lassen.

1869/70 war Bamberger an der Vorbereitung und Gründung der Deutschen Bank beteiligt. Die Denkschrift, die er im Auftrag des provisorischen Verwaltungsrates verfasste und am 8. Februar 1870 an Bismarck sandte, verlieh dem Antrag auf Konzessionierung der zu errichtenden Bank zusätzliches Gewicht und führte mit der Konzessionserteilung vom 10. März 1870 zum Erfolg. Das Ansehen, das Bamberger im Gründerkreis der Deutschen Bank genoss, wurde auch daran deutlich, dass man ihm, der zwar nur 18.000 Taler (von insgesamt 5 Millionen Taler Aktienkapital) zeichnete, die erste Stelle auf der Liste der Erstzeichner überließ. Von 1870 bis 1872 gehörte er dem aus 24 Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrat der Deutschen Bank an, der als 'Träger aller Vollmachten seitens der Gesellschaft' mit exekutiven Rechten ausgestattet, die weit über diejenigen des heutigen Aufsichtsrats hinausgingen.

Nach der Reichsgründung 1871 wurde Bamberger in den Reichstag gewählt, dem er mehr als zwei Jahrzehnte, bis 1893, angehören sollte. Als führendes Mitglied der nationalliberalen Fraktion hatte er maßgeblichen Anteil an der Vereinheitlichung des deutschen Münzwesens, an der Umstellung von der Silber- auf die Goldwährung sowie an der Errichtung einer deutschen Zentralbank, der Reichsbank, die im Jahre 1876 ihre Tätigkeit aufnahm. 1880 schloss sich Bamberger den sogenannten Sezessionisten an, die sich im Streit um die von Bismarck geforderte Einführung von Schutzzöllen von der nationalliberalen Reichstagsfraktion getrennt hatten. Anders als ihre zur Kooperation mit dem Reichskanzler bereiten Parteifreunde lehnten die Sezessionisten, die sich bald darauf in 'Liberale Vereinigung' umbenannten, eine von der konservativen Reichstagsmehrheit, dem Centralverband deutscher Industrieller und der Landwirtschaft getragene protektionistische Wirtschaftspolitik strikt ab. Damit war zugleich der endgültige Bruch mit dem Kanzler verbunden. Von 1883 bis 1893 gehörte Bamberger der Deutschfreisinnigen Partei an, die zeitweise die größte Fraktion im Reichstag stellte. Als diese sich 1893 erneut spaltete, schloss er sich deren rechtem Flügel, der Freisinnigen Vereinigung, an, ohne jedoch wieder ein Reichstagsmandat anzunehmen.

Zahlreiche Schriften über das Münzwesen und andere wirtschaftspolitische Themen begründeten Bambergers hohes Ansehen als volkswirtschaftlicher Theoretiker. Seine wissenschaftliche Bildung, seine politischen und publizistischen Verbindungen, vor allem aber seine praktischen Erfahrungen in Politik und Wirtschaft prädestinierten ihn dazu, bei der Gründung einer nationalen Bank als 'politischer Berater' mitzuwirken.

Zeige Inhalt von Bänziger, Hugo

| Lebensdaten: | 1956 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2006 - 31. Mai 2012 |

Zeige Inhalt von Bechtolf, Erich

| Lebensdaten: | 08.04.1891 in Elberfeld - 30.10.1969 in Hamburg |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1942-1945 und 1957-1959, Vorsitzender des Aufsichtsrats 1960-1967 |

Bechtolfs Vater war Stadtbaumeister in Elberfeld. Nach einem Jurastudium arbeitete er zunächst als Syndikus beim Arbeitgeber-Verband, bevor er 1922 in gleicher Eigenschaft bei der Deutschen Bank Filiale Elberfeld eintrat. 1925 wurde er Filialleiter in Hamm, 1928 kam er als Abteilungsdirektor in das Sekretariat der Berliner Zentrale. Nach der Fusion mit der Disconto-Gesellschaft, an der als juristischer Berater mitgewirkt hatte, ging Bechtolf 1932 als Filialleiter nach Hamburg, wo er vor allem die Geschäftsverbindungen zu den Großreedereien pflegte.

Ab 1940 war Bechtolf im besetzten Holland deutscher Delegierter im Aufsichtsrat der niederländischen Deutschen Bank Tochter Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co. Der von NS-Seite gewünschten Einverleibung der führenden polnischen Kreditinstitute durch deutsche Großbanken während des Zweiten Weltkriegs, kam Bechtolf insofern nicht nach, indem er "den Mut aufbrachte, ... die ihm aufgetragene Übernahme der Bank Handlowy durch simples Untätigbleiben zu hintertreiben" (Harold James). 1942 wurde er in den Vorstand der Deutschen Bank berufen, wo er für die Filialbezirke im rheinischen Industrierevier sowie für Sachsen zuständig war. Außerdem fiel das Sekretariat in sein Ressort.

Bei Kriegsende wurde Bechtolf vom Vorstand nach Hamburg geschickt, um für den Fall der russischen Besetzung Berlins, eine Verlagerung der Zentralfunktionen der Bank in die Westzonen zu organisieren. Im Februar 1946 wurde er von den Alliierten vom Dienst suspendiert, konnte aber ab Ende 1947 seine Arbeit im "Führungsstab" Hamburg fortsetzen. In der Teilbankenzeit war Bechtolf Vorstandsmitglied der Norddeutschen Bank in Hamburg. Nach 1957 gehörte er noch zwei Jahre dem Vorstand der wieder errichteten Deutschen Bank an. Zu seinen wichtigen Mandaten gehörten der Vorsitz im Aufsichtsrat von Hoesch, der Reemtsma Cigarettenfabriken und der Nord-Deutschen Lebensversicherungs-AG. In der Deutschen Bank war er nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand von 1960 bis 1967 Aufsichtsratsvorsitzender.

Zeige Inhalt von Bischoffsheim, Henry

| Lebensdaten: | 17.02.1829 in Amsterdam - 11.03.1908 in London |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrat 1870-1874 |

Im Verwaltungsrat der Deutschen Bank vertrat Henri (später auch Henry) Bischoffsheim sein in London ansässiges Bankhaus Bischoffsheim & Goldschmidt, für das bei der Gründung der Deutschen Bank stellvertretend Adelbert Delbrück Anteile im Wert von 75 200 Talern erwarb.

Bischoffsheim gehörte einer berühmten jüdischen Bankiersfamilie an, die enge Verbindungen zu den ebenfalls jüdischen Bankiers Bamberger, Hirschs, Rothschilds und Goldschmidt hielt. Sein Vater Louis-Raphaël Bischoffsheim stammte eigentlich aus Mainz, gelangte aber früh nach Amsterdam und später nach Antwerpen, wo er im Jahr 1827 mit seinem Bruder Jonathan-Raphaël und Hayum-Salomon Goldschmidt das Bankhaus Bischoffsheim & Goldschmidt gründete. Weitere Standorte in Belgien, Deutschland und Frankreich sollten folgen. Auch in London war die Bank vertreten, dorthin emigrierte Henri Bischoffsheim 1849 und übernahm bald die Leitung der Londoner Niederlassung. Dort war es auch wo Ludwig Bamberger, einer der Hauptinitiatoren bei der Gründung der Deutschen Bank und Neffe von Louis-Raphaël, seine Karriere als Bankier begann. Das Bankhaus agierte unter der Führung von Bischoffsheim auf internationaler Ebene, so investierte es in verschiedene Eisenbahngesellschaften in Europa, in den Eisenbahnbau in den USA und in Staatsanleihen lateinamerikanischer Länder, der Türkei und Ägypten. Die Bank war nicht nur an der Gründung der Deutschen Bank beteiligt, sondern auch an Banken in Europa, den USA, Konstantinopel. Als bekannteste davon gelten die Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas) und die Société Générale de l'Empire Ottoman. Auf Grund einiger dieser Geschäfte wurde Bischoffsheims Haus Ziel einer Untersuchungskommission, da ihm leichtfertige Emissionen vorgeworfen wurden.

Bischoffsheim leitete die Londoner Bank erfolgreich bis in die 1870er Jahre, dann überließ er die Leitung Ernest Cassel und setzte sich zur Ruhe. Auf Grund der Initiative seiner Frau Clarissa, geborene Biedermann, war ihr Wohnhaus Treffpunkt der gehobenen Gesellschaft Londons. Beide sorgten sich auch um das Gemeinwohl der Stadtbevölkerung, stifteten etliche soziale Institutionen und gründeten beziehungsweise finanzierten den Rettungsdienst in London. Außerdem war das Ehepaar stark in die jüdische Gemeinde eingebunden und unterstützte sie mit verschiedenen Spenden.

Zeige Inhalt von Blessing, Werner

| Lebensdaten: | 23.04.1931 in Basel - 21.08.1987 am Chiemsee |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1981-1987 |

Der Sohn des früheren Bundesbankpräsidenten Karl Blessing erlernte nach dem Abitur bei der Hamburger Privatbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. das Bankgeschäft. Bei der Norddeutschen Kreditbank stieg er bis zum stellvertretenden Vorstandmitglied auf, bevor er 1965 zur Deutschen Bank wechselte, wo er zunächst in Hamburg als Mitleiter der dortigen Filiale tätig war. Mit seinem Wechsel in die Frankfurter Zentrale übernahm er als Generalbevollmächtigter der Deutschen Bank die Leitung der Internationalen Abteilung. 1981 wurde er zum stellvertretenden und 1984 zum ordentlichen Vorstandsmitglied ernannt. Im Vorstand war er zuständig für das internationale Geschäft mit den Schwerpunkten Nord- und Südamerika, Südafrika und Australien. Im Inland war ihm der Filialbezirk Hannover übertragen. Die internationale Schuldenkrise beschäftigte ihn stark. Er vertrat die deutschen Kreditinstitute in den New Yorker Banken-Koordinierungsausschüssen für Brasilien und Mexiko. Auf dem Evangelischen Kirchentag in Frankfurt im Sommer 1987 erläuterte er die Rolle der Kreditinstitute vor allem im Geschäft mit Südafrika.

Zeige Inhalt von Blinzig, Alfred

| Lebensdaten: | 16.01.1869 in Stuttgart - 04.10.1945 in Bayreuth |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands von 1920-1934 |

Nach Lehrzeit und fünfjähriger Tätigkeit bei der Württembergischen Vereinsbank in Stuttgart, ging Blinzig 1892 zur weiteren Ausbildung zunächst nach Brüssel, 1894 nach London, wo er längere Zeit bei der Börsenmaklerfirma Nelke, Philipps & Bendix, aber auch für die London Agency der Deutschen Bank arbeitete, so daß er in Berlin kein Fremder mehr war, als er 1899 in das Sekretariat der Deutschen Bank eintrat. Im Dezernat von Arthur von Gwinner fand er Gelegenheit, seine Erfahrungen und Fähigkeiten in der technischen Durchführung internationaler Finanzgeschäfte zu entwickeln. 1902 erhielt er Prokura. 1904 wurde er nebenamtlich zum Vorstandsmitglied der Deutschen Treuhand-Gesellschaft ernannt. Gleichzeitig war er wesentlich an der Einführung der Aktie der Baltimore & Ohio Railroad Company an der Berliner Börse beteiligt. Die durch das Börsengesetz von 1896 geschaffene Zulassungsstelle für ausländische Eisenbahnaktien befand sich zu dieser Zeit noch im Aufbau. Blinzig wurde daher in die USA entsandt, um vor Ort die für den Prospekt erforderlichen Angaben zu sammeln.

Nach seinem Eintritt in den Vorstand der Deutschen Bank 1920 fiel Blinzig ein Teil der Aufgaben Arthur von Gwinners zu. Zu seinem Ressort gehörte neben dem amerikanischen Finanzierungs- und Kreditgeschäft, die Aufsicht über die Filialen in Schlesien, Ostpreußen, Lübeck, Danzig und Kattowitz, das Depositengeschäft sowie Verwaltungsfragen. In den 1920er Jahren engagierte sich Blinzig für die Wiedererstattung des in den USA beschlagnahmten deutschen Eigentums; während eines Aufenthalts in New York 1927 gelang es ihm, einflussreiche Kreise von der Berechtigung der deutschen Argumente zu überzeugen und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum Zustandekommen der sogenannten Freigabebill. Blinzig vertrat die Deutsche Bank in einer größeren Zahl von industriellen Aufsichtsräten, z. B. bei der Gesellschaft für elektrische Licht- und Kraftanlagen, wo er den Vorsitz hatte. Elektrizitätsindustrie und Versicherungswirtschaft bildeten einen bevorzugten Teil seines Arbeitsgebiets. Von 1932 bis 1939 fungierte er als Aufsichtsratsvorsitzender der Philipp Holzmann AG.

Zeige Inhalt von Boehm-Bezing, Carl L. von

| Lebensdaten: | 20.05.1940 in Breslau - 23.01.2023 in Frankfurt am Main |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands von 1990-2001 |

Von Boehm-Bezings Vorfahren stammten aus Böhmen, Schlesien und Sachsen. 1940 in Breslau geboren, flüchtete er von dort bei Kriegsende mit seiner Familie. Er wuchs in München auf und studierte ab 1961 Rechtswissenschaften in Bonn, Köln und Berlin. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen trat er 1969 als Trainee bei der Deutschen Bank ein, wo er zunächst in Viersen und Düsseldorf tätig war. Als der damalige Vorstandsprecher Franz Heinrich Ulrich 1972 einen neuen Assistenten suchte, fiel die Wahl auf ihn. Während seiner Assistentenzeit hospitierte er auf Ulrichs Wunsch bei der Deutschen Treuhand-Gesellschaft in Hamburg, die später in der KPMG aufging. 1976 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung der Filiale Braunschweig, drei Jahre später wechselte er in die Geschäftsleitung der Filiale Frankfurt am Main.

Im Januar 1990 wurde er in den Vorstand der Deutschen Bank berufen. Im Auslandsgeschäft war er dort zuständig für die Regionen Luxemburg, Schweiz und Lateinamerika, im Inland für die Bezirke Bielefeld und Mainz. Gleich zu Beginn seiner Vorstandstätigkeit oblag ihm der Aufbau des neu geschaffenen Geschäftsbereichs Privates Anlage-Management, aus dem später das Private Banking der Deutschen Bank hervorging.

In seiner Verantwortung als Konzernvorstand für den Bereich Unternehmen und Immobilien prägte er über lange Jahre das Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank, vor allem bei der Betreuung mittelständischer Unternehmen. Der verstärkte Einsatz von Investment-Banking-Produkten in der mittelständischen Firmenkundschaft ging ebenfalls auf seine Initiative zurück. Weiterhin trieb er das Engagement der Bank im Geschäft mit der öffentlichen Hand durch den Einsatz komplexer Finanzierungen und Produkte voran.

1994 trug von Boehm-Bezing entscheidend zur Durchsetzung des finanziellen Sanierungskonzepts für die Metallgesellschaft bei. Die Insolvenz der Philipp Holzmann AG, deren Aufsichtsratsvorsitzender er von 1997 bis 2000 war, konnte er nicht mehr verhindern. Im Mai 2001 schied er auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Deutschen Bank aus.

Vielfältig waren von Boehm-Bezings kulturelle Interessen. Ein bedeutendes Engagement der Deutschen Bank fortsetzend, begleitete er als Vorsitzender des Verwaltungsausschusses des Freien Deutschen Hochstifts wichtige Entwicklungen. Insbesondere ist sein Name mit der Verwirklichung des 2021 eröffneten Deutschen Romantik-Museums in Frankfurt verbunden. Weiterhin war er Ehrenvorsitzender der Frankfurter Bachkonzerte sowie des Vereins der Freunde der Bachwoche Ansbach und gehörte dem Kuratorium der Gesellschaft der Freunde und Förderer des hr-Sinfonieorchesters e.V. an.

Zeige Inhalt von Boner, Franz A.

| Lebensdaten: | 14.08.1868 in Emden - 05.07.1941 in Garmisch-Partenkirchen |  |

| Bank: | Disconto-Gesellschaft / Deutsche Bank | |

| Funktion: | Geschäftsinhaber / Mitglied des Vorstands 1922-1932 |

Die Familie Franz Boners stammte aus Emden, wo sein Vater im Schifffahrtsgewerbe als staatlich vereidigter Dispacheur tätig war, wie in den Hafenstädten die Sachverständigen für die Abwicklungen großer Havarien bezeichnet wurden. Auch Franz A. Boner wurde nach Jurastudium und Promotion in Fortführung der väterlichen Berufstradition durch Beschluss des Bremer Senats zum vereideten Dispacheur bestellt. Dieses Amt übte er von 1891 bis 1907 aus. Die Ausrichtung auf Schifffahrt und überseeischen Handel bestimmte auch das Wirken des Bankkaufmanns, nachdem er 1907 in die Leitung der Bremer Filiale der Disconto-Gesellschaft übergetreten war, welche 1904 das Bremer Bankhaus Schultze & Wolde übernommen hatte. Im Jahre 1922 wurde er Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft in Berlin und hatte neben dem Bremer Filialkreis die Gelddisposition zu betreuen. Nach der Verschmelzung mit der Deutschen Bank übernahm er das Personaldezernat, wo er sich bei dem erheblichen Stellenabbau infolge der Fusion um sozialverträgliche Regelungen bemühte.

1932 schied Boner aus dem Vorstand der Bank aus und wechselte, allerdings nur für ein Jahr, in den Aufsichtsrat. Von 1934 bis 1939 fungierte er aber noch als Vorsitzender des Beirats Berlin-Brandenburg der Deutschen Bank.

Boner verkörperte den Typ des gelassenen und die Dinge beharrlich verfolgenden Organisators, der sich vornehmlich der Innenarbeit widmete.

Zu den besonderen Leistungen, die seinen Namen auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machten, gehörte seine Tätigkeit in der Linoleumindustrie. Unter maßgeblicher Mitwirkung der Disconto-Gesellschaft wurde 1926 die Deutsche Linoleum-Werke AG gegründet, die eine Zusammenfassung des größten Teils der inländischen Werke dieses Industriezweiges darstellte. In ihr hatte Boner jahrelang den Vorsitz im Aufsichtsrat inne. In dieser Eigenschaft wirkte er auch bei der Errichtung der Continental Linoleum-Union, Zürich, mit, einer sechs europäische Länder umfassenden Interessengemeinschaft, in der die Deutsche Linoleum-Werke AG mit Abstand die bedeutendste Gesellschaft war. Gemäß seiner Herkunft befasste sich Boner auch mit den überseeischen Interessen der deutschen Wirtschaft, u.a. beim Norddeutschen Lloyd, der Dampfschiffahrtsgesellschaft Hansa und vor allem auch bei der von der Disconto-Gesellschaft und der Norddeutschen Bank ins Leben gerufenen Brasilianischen Bank für Deutschland.

Zeige Inhalt von Bonn, Paul

| Lebensdaten: | 10.05.1882 - unbekannt |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1928-1930 |

Paul Bernhard Bonn stammte aus einer alteingesessenen jüdischen Bankiersfamilie in Frankfurt am Main. Nach einem Jurastudium, das er mit der Promotion abschloss, trat er im Juli 1909 in die Deutsche Bank Filiale Frankfurt ein. 1911 erhielt er Prokura. 1914 wurde er dort stellvertretender Direktor. In gleicher Eigenschaft ging er 1917 an die neugegründete Auslandsvertretung der Deutschen Bank nach Sofia, wo er ein Jahr später Volldirektor wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg kam er zur Zentrale nach Berlin. Gemeinsam mit Werner Kehl wurde er 1926 zum stellvertretenden, 1928 zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Deutschen Bank ernannt.

Bonn arbeitete vor allem im Auslandsgeschäft und hier besonders im Rußlandgeschäft. So beteiligte er die Deutsche Bank an der im Jahre 1923 nach russischem Recht in Moskau gegründeten Russisch-deutschen Transithandels AG, die jedoch bald mit Verlusten arbeitete. Erfolgreicher war seine Rolle im Zusammenhang mit den großen Rußlandkonsortien, bei denen die Deutsche Bank seit 1926 eine Führungsrolle übernommen hatte. Als Mittlerstelle zwischen Banken und Industrie war hier die Ifago (Industriefinanzierungs-AG Ost) errichtet worden, deren Aufsichtsrat Bonn als einziger Bankenvertreter angehörte.

Durch die von Bonn betriebene Beteiligung der Deutschen Bank an der Osthandels-AG wurde die Bank in verlustreiche Warengeschäfte verwickelt. Bonn musste daraufhin im Dezember 1930 den Vorstand der Deutschen Bank verlassen.

Zeige Inhalt von Börsig, Clemens

| Lebensdaten: | 1948 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2001-2006, Vorsitzender des Aufsichtsrats 2006 - 31. Mai 2012 |

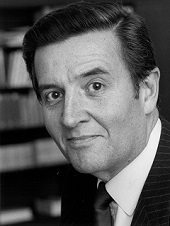

Zeige Inhalt von Breuer, Rolf-E.

| Lebensdaten: | 03.11.1937 in Bonn - 22.05.2024 Frankfurt am Main |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1985-2002 (Sprecher 1997-2002), Vorsitzender des Aufsichtsrats 2002-2006 |

Rolf-E. Breuer begann seine Ausbildung 1956 in der Filiale Mainz der Süddeutschen Bank, einem der Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank in den Nachkriegsjahren, und schloss diese 1958 in der Münchener Filiale der wieder entstandenen Deutschen Bank ab. Nach Studium und Promotion in Rechtswissenschaften sowie Volontariaten bei zwei lokalen Banken in London und Paris kehrte er 1966 zur Deutschen Bank zurück. Er war zunächst im Kreditgeschäft bei der Filiale Karlsruhe tätig. 1969 wechselte er in die Börsenabteilung der Zentrale nach Frankfurt am Main und stieg 1974 zu deren Leiter auf. 1985 wurde er in den Vorstand der Deutschen Bank berufen, wo er unter anderem für das Börsengeschäft zuständig blieb. Er setzte sich nachdrücklich für die Schaffung einer deutschen Terminbörse ein und stieß früh die Debatte um den vollelektronischen Börsenhandel an. 1997 wurde Breuer Nachfolger von Hilmar Kopper als Vorstandssprecher der Deutschen Bank. In seine bis Mai 2002 dauernde Amtszeit fiel der größte Zukauf in der Geschichte der Deutschen Bank: Durch die Übernahme von Bankers Trust 1999 konnte die Bank ihre Position in den USA und im internationalen Kapitalmarktgeschäft erheblich stärken. Im Oktober 2001, nur wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September, wurde unter Breuers Führung die Deutsche-Bank-Aktie an der New Yorker Börse eingeführt.

1999 initiierte Breuer als Vorstandssprecher der Deutschen Bank mit zwölf weiteren deutschen Unternehmen und Unterstützung der Bundesregierung die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, die für Opfer des NS-Regimes fünf Milliarden Euro bereitstellte.

Während seiner Laufbahn engagierte sich Breuer in besonderem Maß für die Stärkung des Finanzplatzes Deutschland, was ihm den Beinamen „Mr. Finanzplatz“ einbrachte. Dieses Engagement schlug sich auch in zahlreichen Ämtern nieder: Er war Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Börse AG, Vorsitzender des Börsenrats der Frankfurter Wertpapierbörse, Initiator und Vorstandsmitglied des Aktionskreises Finanzplatz e.V. und Präsident des Bundesverbands deutscher Banken. Er war maßgeblich an der Gründung des Center of Financial Studies an der Goethe Universität Frankfurt beteiligt und wurde für sein Engagement 2020 vom Senat der Universität zum Ehrensenator ernannt. Im Jahr 2005 erhielt er die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt am Main.

Schlagzeilen machte Breuer aber auch durch die gescheiterte Fusion mit der Dresdner Bank im Jahr 2000 und mit einem Interview 2002, das Klagen des Medienunternehmens Leo Kirch nach sich zog. Dies führte letzten Endes dazu, dass Breuer, der 2002 aus dem Vorstand der Deutschen Bank ausschied und den Vorsitz im Aufsichtsrat übernahm, dieses Mandat 2006 vorzeitig aufgab.

Breuer war ein Liebhaber und Kenner von klassischer Musik, Kunst und Literatur, was sich auch in seinen vielfältigen kulturellen Aktivitäten widerspiegelte. Neben seinem Engagement für viele Frankfurter Institutionen wie die Alte Oper und die Kunsthalle Schirn war auch für die Kulturstiftung der Länder, die Bachakademie in Stuttgart, die Akademie der Künste in Berlin sowie die Berliner Philharmoniker tätig.

Zeige Inhalt von Brunswig, Peter

| Lebensdaten: | 19.06.1879 in Neustrelitz - 22.01.1953 in Bonn |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1933-1934 |

Peter Brunswig entstammte einer alten mecklenburgischen Pastoren-, Ärzte und Juristenfamilie. Auf den Schulbesuch in Neustrelitz folgte ein Jurastudium in Heidelberg, Berlin und Rostock, das er 1904 mit der Promotion abschloss. Im gleichen Jahr trat er in das Sekretariat der Berliner Zentrale der Deutschen Bank ein. Dort beschäftigte er sich hauptsächlich mit der finanziellen Seite von Gründungen und Umwandlungen von Unternehmungen in eine andere Gesellschaftsform sowie mit Industrie- und Kommunalanleihen. Anfang 1909 ging Brunswig nach Santiago de Chile und bearbeitete dort im Auftrag der Deutschen Bank Geschäfte mit der chilenischen Regierung und übernahm 1910 die Leitung der Filiale Santiago der Deutschen Ueberseeischen Bank. 1921 kehrte er als Syndikus in die Zentrale nach Berlin zurück. 1926 wurde er als stellvertretendes, 1933 als ordentliches Mitglied in den Vorstand der Deutschen Bank berufen. Allerdings verließ er schon im darauffolgenden Jahr die Bank um als persönlich haftender Gesellschafter beim Düsseldorfer Bankhaus C.G. Trinkaus einzutreten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm er als kommissarisches Direktionsmitglied die Leitung der Rheinischen Girozentrale und Provinzialbank und arbeitete als Mitglied des Gemeinsamen Deutschen Finanzrats in Frankfurt an der Neuordnung des deutschen Geldwesens mit. Für die Vorbereitungen des Wertpapierbereinigungsgesetzes stellte er sich ebenfalls zur Verfügung.

Peter Brunswig starb bei einem Autounfall.

Zeige Inhalt von Burgard, Horst

| Lebensdaten: | 28.01.1929 in Traben-Trarbach - 23.11.1999 |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1971-1993 |

Bevor sich Burgard der Betriebswirtschaftslehre zuwandte, studierte er zunächst Anglistik, Geschichte und Philosophie. Nach dem Examen zum Diplom-Kaufmann, das er in Köln ablegte, kam er 1956 zur Deutschen Bank, wo er bis 1968 in mehreren Niederlassungen im Rheinland – zuletzt als Filialdirektor – tätig war. Zwischenzeitlich promovierte er zum Dr. rer. pol. Burgard wurde 1970 zum Direktor mir Generalvollmacht ernannt. 1971 erfolgte die Bestellung zum stellvertretenden, 1974 zum ordentlichen Vorstandsmitglied. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand 1993 wählte ihn die Hauptversammlung in den Aufsichtsrat, dem er bis 1997 angehörte. Burgard war fast zwei Jahrzehnte für die Personalpolitik der Bank und damit für einen Bereich verantwortlich gewesen, der seiner Neigung entsprach, diffizile Dinge diskret zu behandeln. Sein nach außen hin zurückhaltendes Auftreten verdeckte, wie stark Burgard nach innen gewirkt hat. So oblag ihm auch über mehrere Jahre die Zuständigkeit für den Bereich Kreditüberwachung und damit für einen wesentlichen Teil des Risikomanagements der Bank. In seine regionale Zuständigkeit fielen Frankreich, Belgien, die Niederlande und im Inland der Filialbezirk Frankfurt am Main. Daneben nahm Burgard zahlreiche Aufsichtsratsmandate wahr. Im kulturellen Bereich engagierte sich Burgard unter anderem als Vorsitzender des Verwaltungsausschusses des Freien Deutschen Hochstifts und der Vereinigung von Freunden und Förderern der Frankfurter Universität.

Zeige Inhalt von Campelli, Fabrizio

| Lebensdaten: | 1973 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands seit November 2019 |

Zeige Inhalt von Cartellieri, Ulrich

| Lebensdaten: | 1937 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1981-1997 |

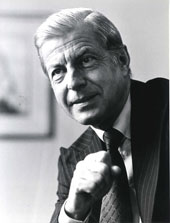

Zeige Inhalt von Christians, F. Wilhelm

| Lebensdaten: | 01.05.1922 in Paderborn - 24.05.2004 in Düsseldorf |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1965-1988 (Sprecher 1976-1988), Vorsitzender des Aufsichtsrats 1990-1997 |

Als der promovierte Jurist Christians 1949 bei der Deutschen Bank seinen Berufsweg begann, sollte dies nur ein Schritt auf dem Weg zum Auswärtigen Dienst sein. Das Bankgeschäft interessierte ihn aber so sehr, dass er in der Bank blieb und nach gründlicher Ausbildung bald Karriere machte. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Filialdirektor wurde er 1965 zum Mitglied des Vorstands berufen.

Ab 1976 stand Christians, zuerst zusammen mit Wilfried Guth und danach mit Alfred Herrhausen, zwölf Jahre als Vorstandssprecher und später von 1990 bis 1997 als Aufsichtsratsvorsitzender an der Spitze des Hauses. Von 1975 bis 1979 bekleidete er das Amt des Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Banken.

Während seiner Vorstandstätigkeit für die Deutsche Bank hat sich der gebürtige Paderborner besonders für die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ost und West eingesetzt. Sein Engagement verhalf Anfang der siebziger Jahre dem ersten deutsch-sowjetischen Erdgasröhrengeschäft zum Durchbruch. Der Finanzdiplomat Christians galt als einer der besten Ost-Experten, dessen Rat in Wirtschaft und Politik weithin gefragt war. Sein Engagement für das Auslandsgeschäft führte dazu, dass Christians häufig als "Außenminister" der Deutschen Bank tituliert wurde.

Besorgt über den chronischen Eigenkapitalmangel in der deutschen Wirtschaft hat sich Christians bereits frühzeitig für Börseneinführungen mittelständischer Unternehmen und für die breite Akzeptanz der Aktie als Anlageinstrument eingesetzt. Auch für die Kunst engagierte sich Christians in besonderem Maße.

Er initiierte die erste deutsch-russische Kulturkooperation in den achtziger Jahren. Bis zu seinem Tode war er engagiert in zahlreichen kulturellen Institutionen. Für seinen Einsatz in Wirtschaft und Kultur erhielt Christians zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen.

weitere Informationen

Ans Licht geholt - Dokumente aus der Geschichte der Deutschen Bank [1]

Zeige Inhalt von Cohn, Anton (ab 1881 Adelssen, Anton)

| Lebensdaten: | 18.12.1824 in Königsberg - 29.06.1898 in Berlin |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1898 |

Nach Adelssen oder dem Bankhaus Adelssen & Co. sucht man auf der Liste der Anteilszeichner bei der Gründung der Deutschen Bank vergeblich. Anton Cohn unterschrieb dort unter seinem ursprünglichen Namen, den er 1881 ablegte, um den Nachnamen seiner Frau Anna, in der Schreibweise Adelssen, anzunehmen. Sie, wie Cohn selbst, stammte aus einer ursprünglich jüdischen Familie, die sich taufen ließ. Ihr Vater Jacob Ludwig Adelson war ein erfolgreicher Kaufmann und russischer Konsul, Anton selbst wurde 1884 zum griechischen Konsul berufen.

Aus dem Bankhaus Cohn, Bürger & Co. in Berlin, die unter diesem Namen als Anteilszeichner bei der Gründung der Deutschen Bank vermerkt ist, wurde durch die Namensänderung Adelssen & Co. Adelssen schied erst durch seinen Tod im Jahre 1898 aus dem Verwaltungsrat der Deutschen Bank aus. Bei deren Entstehung hatte er für sein Bankhaus Anteile über nominell 141 000 Talern erworben und war in der ersten Generalversammlung zu einem Mitglied des Verwaltungsrats gewählt worden. Er gehörte außerdem der im Geschäftsbericht der Bank für das Jahr 1872 erwähnten ersten Revisions-Kommission an. Seine Bank war außerdem an der Gründung der Nationalbank für Deutschland und als Unterbeteiligter der Deutschen Bank an der Gründung des Berliner Bankvereins beteiligt.

Zeige Inhalt von Cohrs, Michael

| Lebensdaten: | 1956 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2009-2010 |

Zeige Inhalt von Craven, John A.

| Lebensdaten: | 23.10.1940 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands von 1990-1996 |

Zeige Inhalt von Cryan, John

| Lebensdaten: | 1960 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2015-2018 (Co-Vorsitzender des Vorstands 2015-2016, Vorsitzender des Vorstands Mai 2016 - April 2018) |

Zeige Inhalt von Deichmann, Adolf

| Lebensdaten: | 27.10.1831 in Köln - 12.11.1907 in Dresden |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1871 |

Der Leiter des Londoner Bankhauses Horstmann & Co. ist weder als Privatperson noch als Vertreter seines Bankhauses auf der Zeichnerliste zu sehen, die bei der Gründung der Deutschen Bank gefertigt worden war. Ungeachtet dessen wurde er in der ersten Generalversammlung zum Mitglied des Verwaltungsrats gewählt, dem er 1871 aber schon nicht mehr angehörte. Er stammte aus der Bankier-Familie Deichmann, den Inhabern des Bankhauses Deichmann & Co., welches im Verwaltungsrat aber von Adolph von Rath und bei der Zeichnung der Anteile von Victor Wendelstadt repräsentiert wurde.

Adolfs Vater Wilhelm Deichmann hatte 1830 in die Kölner Familie Schaaffhausen eingeheiratet und war somit Teilhaber des Handelshauses und des A. Schaaffhausen’schen Bankvereins geworden, der 1848 zur ersten Aktienbank in Preußen umgewandelt wurde. Er leitete die Bank im ersten Jahrzehnt, trat aber 1858 freiwillig aus deren Vorstand um mit dem schon erwähnten Adolph von Rath das Bankhaus Deichmann & Co. in Köln zu gründen. Seine Verbindungen reichten zu den größten Handelshäusern, den bekanntesten Banken und Industriellen Nordwestdeutschlands. Adolf Deichmann, der älteste Sohn Wilhelms, wurde zum Teilhaber der Londoner Bank Horstmann & Co., nachdem er erste Erfahrungen beim A. Schaaffhausen’schen Bankenverein gemacht hatte. Nach dem Tod des Vaters blieb er in London, während die drei jüngeren Brüder das Bankgeschäft in Deutschland übernahmen.

Adolf Deichmann war preußischer Geheimer-Kommerzienrat und agierte in London nicht nur als Bankier, sondern auch als Diplomat, so wurde er 1888 zum Freiherrn berufen. Er und seine Frau Hilda Elizabeth von Bunsen hatten Beziehungen zu den ersten politischen und wirtschaftlichen Kreisen der Londoner Gesellschaft.

Zeige Inhalt von Delbrück, Adelbert

| Lebensdaten: | 16.01.1822 in Magdeburg - 26.05.1890 in Kreuzlingen |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Vorsitzender des Verwaltungsrats 1871-1889 |

Die Gründung der Deutschen Bank ist vornehmlich der Initiative des Bankiers Adelbert Delbrück zu verdanken. Zusammen mit dem Politiker und Währungsexperten Ludwig Bamberger und einem Bankenkonsortium verwirklichte er 1870 den Plan, ein großes Institut zur Finanzierung des deutschen Außenhandels zu schaffen.

Delbrück, 1822 in Magdeburg geboren, entstammte einer bedeutenden Juristen- und Theologenfamilie, die eine herausragende Rolle in der hohen Beamtenschaft Preußens und Deutschlands gespielt und zahlreiche Staatsmänner, Politiker und Gelehrte hervorgebracht hat. Sein Vater, Gottlieb Delbrück, war Jurist, Geheimer Oberregierungsrat in Magdeburg, schließlich Kurator der Universität Halle. Adelberts Vetter, Rudolf von Delbrück, stand seit 1867 an der Spitze des Bundeskanzleramtes, seit 1871 des Reichskanzleramtes und hatte als rechte Hand Bismarcks bis 1876 wesentlichen Anteil an der liberalen Wirtschaftspolitik des Reiches - eine familiäre Konstellation, die bei der Gründung der Deutschen Bank nicht gerade von Nachteil war.

Adelbert Delbrück hatte zunächst Theologie studiert, war dann jedoch zum Studium der Jurisprudenz übergewechselt. Entgegen der Familientradition war er anschließend jedoch nicht in den Staatsdienst eingetreten, sondern hatte sich in der freien Wirtschaft betätigt: Er begann als Rechtsanwalt und Justitiar einer neugegründeten Spinnerei und Weberei in Gladbach, bevor er als Generalagent der Concordia Lebensversicherungsgesellschaft nach Berlin wechselte.

Dort hatte er 1854 unter Mitwirkung rheinischer Kaufleute und Bankiers das Bankhaus Delbrück Leo & Co. gegründet. Sein Sohn Ludwig baute das Bankhaus weiter aus, das im Jahre 1910 mit dem Bankhaus Gebr. Schickler zu Delbrück Schickler & Co. fusionierte. 82 Jahre später sollte einer der Teilhaber dieser Privatbank, Hermann Josef Abs, als Vorstandsmitglied in die Deutsche Bank wechseln und ihre Geschicke wesentlich mitbestimmen. Adelbert Delbrück übernahm neben seiner beruflichen Tätigkeit auch wichtige öffentliche Ämter.

Bereits 1861 an der Gründung des Deutschen Industrie- und Handelstages beteiligt, trat er in den Jahren 1870 bis 1885 an die Spitze dieses Gremiums, in dem die zentralen finanz-, währungs- und wirtschaftspolitischen Probleme der Zeit diskutiert wurden. Im Ältesten-Collegium der Berliner Kaufmannschaft nahm Delbrück Einfluss auf die Entwicklung und Organisation der Berliner Börse. Außerdem engagierte er sich als Gründungsmitglied der Deutschen Fortschrittspartei in der Berliner Stadtverordneten-Versammlung, lehnte dann freilich eine Kandidatur für das preußische Abgeordnetenhaus ab und übernahm auch keine weiteren Funktionen in den Gremien der Partei.

Mit dem Gedanken »eine große Bank zu schaffen, hauptsächlich für den überseeischen Handel, die uns unabhängig machen sollte von England und den Kreditgewährungen, die der deutsche Kaufmann nur in London fand und suchen konnte«, ging Adelbert Delbrück seit dem Frühjahr 1869 um. Er bemühte sich zunächst, das Berliner Bankhaus Mendelssohn für seine Idee zu gewinnen, ohne jedoch auf große Gegenliebe zu stoßen. Einen gewichtigen Förderer seiner Pläne fand er hingegen in dem weltläufigen und weitgereisten Ludwig Bamberger. Außerdem gewann er die Inhaber bekannter Berliner Bankhäuser für sein Projekt, dem er damit eine breite Kapitalbasis sicherte.

Dem Gründungskomitee, das im Frühsommer 1869 gebildet wurde, gehörten außer Delbrück fünf weitere Mitglieder an. Nachdem Delbrück auf die Beteiligung »eines der ersten Berliner Bankhäuser« besonderen Wert legte und Mendelssohn nicht zu gewinnen war, trat Victor von Magnus, der Chef des Bankhauses F. Mart. Magnus dem Komitee bei und übernahm sogar dessen Vorsitz. Von der ersten Generalversammlung der Deutschen Bank wurde Delbrück in den vierundzwanzigköpfigen Verwaltungsrat gewählt, aus dessen Mitte zum ersten Vorsitzenden des Verwaltungsrats Victor von Magnus bestimmt wurde. Im Juli 1871 wurde er von Adelbert Delbrück in dieser Funktion abgelöst.

Mehr Theoretiker als Praktiker hatte Delbrück die Gründung der Deutschen Bank von Anfang an vorwiegend aus wirtschaftspolitischen Erwägungen betrieben. Als sich rasche Erfolge beim Aufbau des Außenhandelsgeschäft nicht einstellen wollten, suchte die Bank nach anderen Wegen, um zu verdienen und Dividenden an die Aktionäre zu verteilen. Ein Dauerkonflikt zwischen Delbrück und Georg Siemens, dem führenden Mann der Direktion der Bank, ging mit diesen Strategiefragen einher. Dabei spielte eine wesentliche Rolle, dass das damalige Aktienrecht keinen Unterschied zwischen Verwaltungsrat und Direktion machte. Die Direktion war ein Organ des Verwaltungsrats und von diesem mit der Geschäftsführung betraut.

Erst die Aktienrechtsnovelle von 1884 änderte diese Konstruktion. Sie zog einen Trennungsstrich zwischen Direktion, seit 1920 als Vorstand bezeichnet, und Verwaltungsrat, dessen Funktionen im wesentlichen auf Kontrolltätigkeiten beschränkt wurden. Für die Geschäfte zeichnete nunmehr allein der Vorstand verantwortlich. Delbrück blieb jedoch Vorsitzender des Verwaltungsrats bis er 1889 aus Krankheitsgründen aus dem Gremium ausscheiden musste. Unter seinem Nachfolger Adolph vom Rath wurde der Verwaltungsrat in Aufsichtsrat umbenannt.

Zeige Inhalt von Di Iorio, Anthony

| Lebensdaten: | 1943 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2006-2008 |

Zeige Inhalt von Dobson, Michael

| Lebensdaten: | 13.05.1952 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1996-2000 |

Zeige Inhalt von Ehret, Robert

| Lebensdaten: | 19.07.1925 in Mannheim - 02.08.2022 in Königstein i.Ts. |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1970-1985 |

Nach Abitur und Kriegsdienst begann der 1925 in Mannheim geborene Robert Ehret ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Heidelberg, das er 1949 mit der Promotion abschloss. Erste Berufsstationen absolvierte er bei der Fuchs Waggon-Fabrik AG sowie der Süddeutschen Revisions- und Treuhand AG, bevor er 1953 in die Süddeutsche Bank Filiale Mannheim – dem zeitweiligen Nachfolgeinstitut der Deutschen Bank in Süddeutschland – eintrat. 1957 zum Direktor ernannt, war er von 1962 bis 1966 bei der Deutschen Bank Filiale München tätig. 1967 wechselte er als Direktor mit Generalvollmacht in die Unternehmenszentrale nach Frankfurt. 1970 wurde er in den Vorstand der Deutschen Bank berufen, aus dem er auf eigenen Wunsch im Mai 1985 ausschied. Anschließend gehörte er bis 1993 dem Aufsichtsrat und danach noch bis 1995 dem Beraterkreis der Bank an.

Ehret war ein ausgewiesener Kenner des Wertpapiergeschäfts und leitete über viele Jahre den Börsenhandel der Deutschen Bank. Seine Expertise erstreckte sich ebenso auf das Kapitalmarktgeschäft. Der luxemburgischen Tochtergesellschaft der Bank, die er mitgründete, stand er fast zehn Jahre als Verwaltungsratsvorsitzender vor. Bei der Neustrukturierung des konzerneigenen Hypothekenbankgeschäfts gab Ehret maßgebliche Impulse. Ein wichtiges Industriemandat nahm er als langjähriges Aufsichtsratsmitglied bei Bosch wahr.

Sein vorzeitiger Rückzug aus dem Vorstand der Deutschen Bank im Alter von 60 Jahren galt 1985 als ungewöhnlich, war aber von ihm bereits langfristig angekündigt und vorbereitet. Im Anschluss an sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienst nahm Ehret ein Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt auf.

Zeige Inhalt von Eltzbacher, Jacob Löb

| Lebensdaten: | 07.05.1825 in Neuenkirchen - 04.09.1876 in Mehlem |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1876 |

Die jüdische Familie Eltzbacher gründete Mitte des 19. Jahrhunderts verschiedene Kaufmanns- und Handelsunternehmen sowie Bankhäuser. Jacob Löb war der Zweitgeborene und eröffnete 1844 mit seinem älteren Bruder in Köln das Kolonialwarenhandel- und Kommissionsgeschäft Gebr. Eltzbacher. In den folgenden Jahren gründete er Eltzbacher & Co. in Amsterdam, dessen Inhaber sein jüngerer Bruder Moritz wurde; als Teilhaber agierten aber die beiden älteren Brüder. Dieses Unternehmen war vor allem für den Export und Import der Waren zuständig, mit denen die Kölner Firma Gebr. Eltzbacher handelte. In den 1860er Jahren begann Eltzbacher seine Interessen auf das Bankgeschäft zu verlegen, so wandelte er sein Kölner Unternehmen 1858 in das Bankhaus J.L. Eltzbacher & Co. um, welches schnell zu einem der wichtigsten und aktivsten Privatbanken in seiner Heimatstadt wurde.

Die Verbindung zwischen den Eltzbacher Unternehmen erkennt man bei der Gründung der Deutschen Bank. Jacob Löb erwarb für sein Kölner Bankhaus als einer der letzten Zeichner Anteile im Wert von 17 800 Talern. Trotz eines nicht sehr hohen Beitrags wurde er an der ersten Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt. Dem Gremium gehörte er bis zu seinem Tod an. Im ersten Verzeichnis der Mitglieder wird er dort als Vertreter von Eltzbacher & Co. aus Amsterdam gelistet. Eltzbacher war auf Grund seiner unternehmerischen Tätigkeiten und den daraus resultierenden internationalen Beziehungen ein interessanter Partner für die Deutsche Bank. Sein Bankhaus beteiligte sich an der Eisenbahnfinanzierung, an Chemie-, Kohle-, Maschinen- und Eisenproduktionsunternehmen. Mit seinem Bruder Moritz wirkte Jacob Löb Eltzbacher außerdem bei der Gründung der Amsterdamer Bank mit.

Zeige Inhalt von Endres, Michael

| Lebensdaten: | 1937 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1988-1998 |

Zeige Inhalt von Fehr, Selmar

| Lebensdaten: | 25.03.1874 in Braunschweig - 21.06.1934 in Berlin |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1923-1930 |

Selmar Fehr stammte aus einer jüdischen Braunschweiger Kaufmannsfamilie. Er absolvierte eine Banklehre bei dem Berliner Bankhaus S. Fraenkel und kam 1899 zur Deutschen Bank in Berlin, wo er zunächst im Kuxmarkt (Handel mit Anteilen an bergbaurechtlichen Unternehmen) tätig war. 1905 erhielt er Prokura, wurde 1912 Abteilungsdirektor und 1916 stellvertretender Direktor. Während und nach dem Ersten Weltkrieg widmete er sich vor allem Fragen der Bankorganisation zur Neuregelung des in der Inflationszeit stark angewachsenen Börsengeschäfts. "Fehr hatte sich schon damals den Ruf eines gewandten Arbitrageurs erworben und man rühmt ihm nach, dass er besonders mit den Verhältnissen der Börsen Paris, London und Amsterdam vertraut ist" schrieb der Berliner Börsen-Courier. 1923 trat er als Nachfolger von Paul Mankiewitz in den Vorstand der Deutschen Bank ein. Kurz zuvor war er in den Berliner Börsenvorstand gewählt worden. Auch bei der Deutschen Bank fiel das Börsengeschäft in seine Zuständigkeit.

Im Zusammenhang mit dem starken Kurseinbruch an der Berliner Börse im Mai 1927 wurde die Deutsche Bank beschuldigt, vorzeitig informiert gewesen zu sein und ihr Insiderwissen zu umfangreichen Spekulationen missbraucht zu haben. Insbesondere Fehr hätte große Leerverkäufe für eigene Rechnung und für die Deutsche Bank vorgenommen. Fehr beantragte daraufhin gegen sich ein Verfahren des Ehrengerichts der Berliner Börse. Gleichzeitig wurde gegen ihn ein Antrag auf Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gestellt. Obwohl beide Verfahren eingestellt wurden, wollte man ihn nicht im Vorstand der Deutschen Bank halten. Im August 1930 schied er aus dem Vorstand aus und wechselte als Teilhaber zu dem der Deutschen Bank eng verbundenen Bankhaus Georg Fromberg & Co. Dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank gehörte er noch bis 1931 an.

Fehr war Aufsichtsratsvorsitzender in der NSU-Vereinigten Fahrzeugwerke AG. Weitere Aufsichtsratsmandate nahm er für die Eisenbahn-Verkehrsmittel AG, die Liquidationskasse AG und die Bank des Berliner Cassenvereins wahr.

Er war verheiratet mit Lucie, geb. Bry, die mit dem deutschen Staatsrechtler Siegfried Brie (1838-1931) verwandt war. Das Ehepaar hatte zwei Söhne und eine Tochter. Für den 1926 gegründeten "Ruderklub Deutsche Bank e.V." stiftete Fehr ein Motorboot, das nach seiner Tochter Steffi benannt wurde.

Inwieweit Selmar Fehr durch Diskriminierungen im Nationalsozialismus noch persönlich betroffen war, ist aus den vorhandenen Quellen nicht erkennbar. Als er Juni 1934 verstarb, bemerkte sein ehemaliger Vorstandskollege Oscar Wassermann: "Sehr nahe geht mir der Tod von Fehr. Es sterben jetzt leider so viele Menschen buchstäblich an gebrochenem Herzen."

Zeige Inhalt von Feith, Hans

| Lebensdaten: | 16.04.1910 in Eitorf/Sieg - 03.02.1986 in Frankfurt am Main |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1959-1976 |

Nach dem Jurastudium, das er 1935 mit der Promotion abschloss, und einer mehrjährigen Tätigkeit als Referent für Energiefragen im Reichswirtschaftsministerium, trat Feith im Juli 1939 in die Berliner Zentrale der Deutschen Bank ein. Von 1940 bis 1945 war er als Referent für Energiewirtschaft an das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit in Prag dienstverpflichtet. Nach Kriegsende kehrte er in die Deutsche Bank zurück und war zunächst bei der Filiale Hildesheim tätig. Seine weiteren Stationen in der Deutschen Bank (bzw. ihren Nachfolgeinstituten) waren: 1947 Prokurist, 1948 stellvertretender Direktor der Filiale München, 1952 Direktor der Filiale Mannheim, 1958 Direktor mit Generalvollmacht in der Filiale Frankfurt am Main. 1959 wurde er in den Vorstand berufen, wo er für die Filialbezirke Frankfurt und Mannheim zuständig war. In der Frankfurter Zentrale unterlagen ihm die Dezernate Börse und Effekten, Börseninformationen, Rechtsabteilung und Sekretariat.

Als ausgewiesener Börsenfachmann gehörte Feith viele Jahre dem Vorstand der Frankfurter Wertpapierbörse an. Er war Vorsitzender des Ausschusses für Wertpapier- und Börsenfragen des Bundesverbands deutscher Banken sowie Mitglied der Börsensachverständigenkommission und des Zentralen Kapitalmarktausschusses. Zu seinen wichtigen Aufsichtsratsmandaten gehörten der Vorsitz oder stellvertretende Vorsitz bei der AG für Industrie- und Verkehrswesen, der Frankfurter Hypothekenbank, der Portland-Zementwerke und Südzucker.

Dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank gehörte Feith nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand von 1976 bis 1985 an.

Zeige Inhalt von Fischer, Hermann

| Lebensdaten: | 22.11.1873 in Magdeburg - 24.08.1940 in Berlin |  |

| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |

| Funktion: | Geschäftsinhaber 1914-1919, Mitglied des Aufsichtsrats 1920-1929, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft 1929-1931 |

Der Sohn eines Magdeburger Bauunternehmers schloß 1899 sein in Bonn und Straßburg absolviertes Jurastudium mit der Promotion ab und ließ sich als Rechtsanwalt in Köln nieder. Gleichzeitig lehrte er Handelsrecht als Dozent an der Kölner Handelshochschule. Den Weg in die Praxis fand er als Justitiar des A. Schaaffhausen‘schen Bankvereins in Köln, in dessen Auftrag er 1907 die Leitung der Internationalen Bohrgesellschaft, Erkelenz, übernahm. Nach fünfjähriger Tätigkeit in diesem Unternehmen wurde er 1912 zum Vorstandsmitglied von Schaaffhausen berufen. 1913 siedelte er nach Berlin über, wo das Kölner Bankhaus eine Nebenstelle ihrer Zentrale unterhielt. Aus Anlass der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit Schaaffhausen im Jahr 1914 trat Fischer dann auch in das Kollegium deren Geschäftsinhaber ein. Im Ersten Weltkrieg wurde er einberufen und als Rittmeister der Reserve an der Front eingesetzt. 1916 berief ihn das preußische Kriegsministerium als Referent für die Eisen- und Stahlwirtschaft. Nach Kriegsende wurde er als führender Referent im Ministerium für die wirtschaftliche Demobilmachung tätig. Aus dem Kreis der Geschäftsinhaber schied Fischer 1919 auf eigenen Wunsch aus und trat in den Aufsichtsrat der Disconto-Gesellschaft, ab 1929 der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft, über, dem er von 1920 bis 1931 angehört hat. Zugleich begann er mit einer verstärkten politischen Tätigkeit. Zusammen mit Friedrich Naumann und anderen war er Mitglied des vorläufigen Hauptvorstands der neu gegründeten linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Von 1920 bis 1930 vertrat er die DDP als Abgeordneter im Reichstag, wo er sich vor allem als Sachverständiger für Steuer- und Haushaltsfragen engagierte. In den Jahren 1929/30 nahm er den stellvertretenden Parteivorsitz der DDP wahr. Im Jahre 1922 wurde er zum Präsidenten des Hansabundes für Gewerbe, Handel und Industrie gewählt. Ein Amt, das er bis 1933 ausübte und in dem er sich für einen möglichst geringen staatlichen Einfluß auf die Wirtschaft einsetzte. Fischer kritisierte den Zusammenschluss der DDP mit dem paramilitärischen Jungdeutschen Orden und der Volksnationalen Reichsvereinigung zur Deutschen Staatspartei (DStP), blieb aber für die DStP Mitglied des Reichstages. Seine Bemühungen um die Bildung einer neuen liberalen, bürgerlichen Partei, die sich dem wachsenden Einfluss der NSDAP entgegenstellen sollte, scheiterten. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kam Fischer kurzeitig in „Schutzhaft“. Danach konnte er zwar als Rechtsanwalt und Notar in Berlin tätig werden, blieb jedoch als „führender Mann der Systemzeit“ unter Beobachtung des nationalsozialistischen Sicherheitsdienstes.

Zeige Inhalt von Fischer, Paul David

| Lebensdaten: | 02.06.1836 in Berlin - 13.03.1920 in Berlin |  |

| Bank: | Disconto-Gesellschaft | |

| Funktion: | Mitglied des Aufsichtsrats 1899-1902, Vorsitzender des Aufsichtsrats 1902-1920 |

Die Disconto-Gesellschaft hat sich in zahlreichen Fällen aus den Reihen hoher Staatsbeamter und Verwaltungsjuristen Führungspersönlichkeiten in ihre Leitung geholt. Zu ihnen gehörte auch Paul David Fischer, dem fast 20 Jahre lang der führende Platz im Aufsichtsgremium der Bank anvertraut war. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte Fischer an den Universitäten in Berlin und Bonn Jura und trat im Jahre 1858 in den preußischen Justizdienst ein. Im Frühjahr 1867 in das Generalpostamt des Norddeutschen Bundes berufen wurde er in einer fast dreißigjährigen Zusammenarbeit einer der bedeutendsten Mitarbeiter und Vertrauter des Staatssekretärs Heinrich von Stephan. Nach Stephans Tod im Jahre 1897 nahm er als Unterstaatssekretär und Wirklicher Geheimer Rat den Abschied aus dem Reichsdienst. Der Eintritt in die Disconto-Gesellschaft erfolgte im Jahre 1899, als Adolph von Hansemann ihn in die Leitung der Schantung-Gesellschaften berief und er gleichzeitig in der Generalversammlung vom 27. März 1899 auch in den Aufsichtsrat der Bank gewählt wurde. Hier übernahm er 1902 den Vorsitz, den er bis zu seinem Tod innehatte.

Zeige Inhalt von Fischer, Thomas R.

| Lebensdaten: | 1947 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1999 - 2002 |

Zeige Inhalt von Fitschen, Jürgen

| Lebensdaten: | 1948 |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 2001-2002 und 2009-2016 (Co-Vorsitzender des Vorstands 2012-2016) |

Zeige Inhalt von Frank, Theodor

| Lebensdaten: | 10.04.1871 in Grethen/Pfalz - 28.10.1953 in Zürich |  |

| Bank: | Disconto-Gesellschaft / Deutsche Bank | |

| Funktion: | Geschäftsinhaber / Mitglied des Vorstands 1922-1933 |

Theodor Frank stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Seine Banklaufbahn begann er 1886 in einem Karlsruher Privatbankhaus, das er nach Beendigung der Lehrzeit verließ, um Angestellter des Hauses W. H. Ladenburg & Söhne, Mannheim, zu werden. Dessen Inhaber Karl Ladenburg, erkannte frühzeitig Franks Fähigkeiten und machte ihn zu seinem Privatsekretär. Als Protokollführer wurde er zu den Aufsichtsratssitzungen großer Gesellschaften hinzugezogen und erhielt schon bald nach seinem Eintritt Prokura.

An der Umwandlung des Bankhauses Ladenburg zur Süddeutschen Disconto-Gesellschaft im Jahr 1905 war Frank bereits beteiligt. Er wurde in der neuen Bank zunächst stellvertretender Direktor und kurze Zeit später Vorstandsmitglied. Aus dieser bis 1922 währenden Tätigkeit für die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft rührten Franks vielfältige Beziehungen zu süddeutschen Industrieunternehmen, sei es in seinem Engagement für die Rheinau Aktiengesellschaft, der Oberrheinischen Eisenbahn-Gesellschaft oder später der Süddeutschen Zucker AG (Südzucker). Sehr bald rückte er zum ordentlichen Vorstandsmitglied auf. Der Aufschwung der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft war wesentlich Frank zu verdanken. Seine Verdienste um die badische Wirtschaft fanden in der Ernennung zum Kommerzienrat und später in der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Heidelberg ihre Anerkennung. Als er 1922 Geschäftsinhaber der dem Mannheimer Institut nahestehenden Disconto-Gesellschaft wurde, brachte er seine reichen süddeutschen Erfahrungen in seinen neuen Wirkungskreis ein. Dies erleichterte es sowohl der Disconto-Gesellschaft, wie auch dem ab 1929 vereinigten Institut, im südwestdeutschen Raum Fuß zu fassen. Zu seinen weiteren Aufgaben zählte die Aufsicht über die Börsenabteilung der Bank.

1933 gehörte Frank, zusammen mit Wassermann und Solmssen, zu den Vorständen, die wegen ihrer jüdischen Herkunft die Bank verlassen mussten. Bis 1936 war er noch stellvertretender Vorsitzender des Beirats Berlin-Brandenburg der Deutschen Bank. Seine Aufsichtsratsmandate musste er bis 1938 aufgeben.

Frank emigrierte zunächst nach Belgien, dann nach Südfrankreich. Während des Krieges entging er in Nizza nur durch Zufall der Verhaftung, während seine Frau Margot deportiert und ermordet wurde. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Frank in bescheidenen Verhältnissen in Frankreich, Italien und der Schweiz.

Zeige Inhalt von Frege, Martin

| Lebensdaten: | 1834 - unbekannt |

| Bank: | Deutsche Bank |

| Funktion: | Mitglied des Verwaltungsrats 1870-1874 |

Martin Frege war Ende der 1860er und Anfang der 1870er Jahre Gesellschafter des Leipziger Bankhauses Frege & Co., das seinen Ursprung im Handel hatte und im Jahr 1739 durch Christian Gottlob Frege gegründet worden war. Während anfangs der Warenhandel im Mittelpunkt stand, wurde schon ab Mitte des 18. Jahrhunderts das Kommissionsgeschäft und die Vergabe von Krediten eine wichtige Einnahmequelle. Das Handelshaus verband den Handel mit Waren, die Spedition, Investitionen in Grundbesitz und das Bankgeschäft in einem einzelnen Unternehmen, so dass es ein breites Spektrum an Beziehungen hatte, die auch bis ins Ausland führten. Neben einer Filiale in Berlin war das Bankhaus auch in Marseille vertreten. An der Industriefinanzierung beteiligte sich das Bankhaus nur im geringen Maß und verlor daher ab Mitte des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Martin Frege war Teil der Wismarer Familienlinie, die nach dem Tod des Firmengründers wegen ungeregelter Erbfolge zeitweilig im Konflikt mit den Leipzigern gestanden hatte. Den Eintritt Martin Freges in das Leipziger Bankhaus stand diese Auseinandersetzung aber nicht mehr im Weg.

Frege war seit der ersten Stunde Mitglied des Verwaltungsrats und zeichnete für sein Bankhaus bei der Gründung der Deutschen Bank die Summe von 70 600 Talern. Im Jahr 1874 trat er aus dem Verwaltungsrat aus, möglicherweise schied er zu einem ähnlichen Zeitpunkt aus dem Bankhaus Frege & Co. aus.

Zeige Inhalt von Frowein, Robert

| Lebensdaten: | 04.01.1893 in Remscheid - 22.12.1958 in Frankfurt am Main |  |

| Bank: | Deutsche Bank | |

| Funktion: | Mitglied des Vorstands 1943-1945 und 1957-1958 |

Frowein stammte aus einer Remscheider Fabrikantenfamilie. Nach der Schulzeit arbeitete er ab 1912 zunächst kurze Zeit bei der Bergisch-Märkischen Bank in Kronenberg, bevor er ein Jurastudium aufnahm, das er, mit Unterbrechung im Ersten Weltkrieg, 1920 mit der Promotion abschloss. Nach einer Bankausbildung bei der Deutschen Bank Filiale (Solingen-) Wald, kam er 1921 ins Filialbüro der Berliner Zentrale, wo er ein Jahr darauf Prokura erhielt. Ab 1926 war Frowein im Sekretariat der Zentrale tätig, wurde 1932 stellvertretender Direktor und ging 1933 als Filialleiter der Deutschen Bank nach Saarbrücken. 1938 übernahm er die Leitung der Filiale Frankfurt am Main. 1943 wurde er in den Vorstand der Deutschen Bank berufen, dem er bis Kriegsende angehörte und wo er für den Filialbereich Schlesien zuständig war. Zwar war Frowein seit 1936 Mitglied der NSDAP, doch führte er auch nach seiner Berufung in die Bankspitze weiterhin die Geschäfte der Frankfurter Filiale, kam nur selten nach Berlin und war daher "kaum eine wirksame Verstärkung der nationalsozialistischen Präsenz im Vorstand der Deutschen Bank" (Harold James), die seitens der Partei angestrebt wurde.

Bei Kriegsende wurde er von den Russen verhaftet und bis Mitte 1948 in verschiedenen Lagern interniert. 1949 trat er in die Leitung der Hessischen Bank ein, eines der zehn Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank, das 1952 zur Süddeutschen Bank wurde. Nach der Wiedererrichtung der Deutschen Bank gehörte er wieder bis zu seinem Tod ihrem Vorstand an. Zu Froweins wichtigen Mandaten zählten der Aufsichtsratsvorsitz bei den Didier-Werken und der Verwaltungsratsvorsitz bei der Otavi-Minen AG.