Meilensteine

Themenkapitel aus der Geschichte der Deutschen Bank

Zeige Inhalt von Bagdadbahn

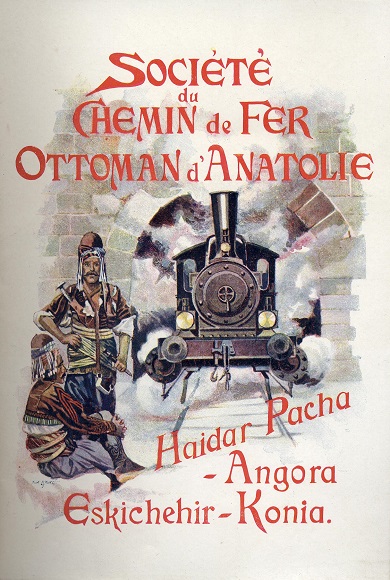

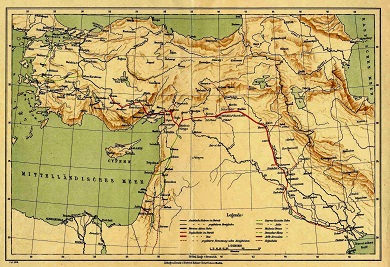

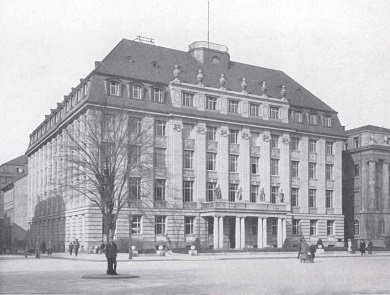

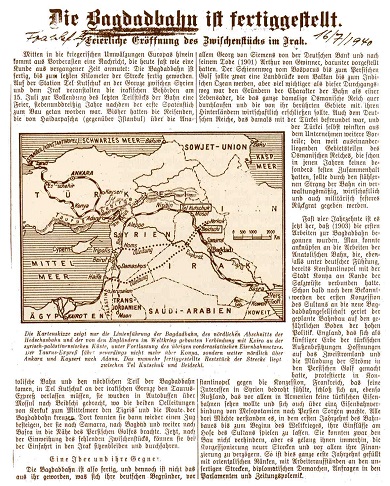

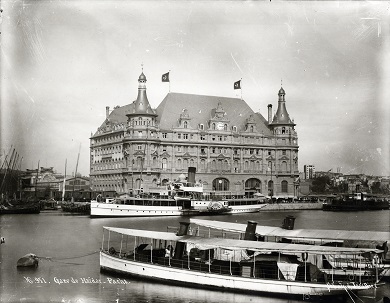

Eines der bekanntesten Ereignisse der Wirtschaftsgeschichte, an dem die Deutsche Bank als Finanzier und Betreiber beteiligt war, ist zweifellos der Bau der Bagdadbahn. Kaum eine Eisenbahn hat vor dem Ersten Weltkrieg die Gemüter so erregt wie diese Bahnlinie, die vom Bahnhof Haidarpascha im asiatischen Teil Istanbuls bis an den Persischen Golf führen sollte.

Sultan Abul Hamid II. wandte sich im Jahre 1888 an deutsche Finanzkreise. Eine Eisenbahn sollte das riesige Türkenreich vom Bosporus bis zum Schat el Arab wirtschaftlich und strategisch erschließen.

Nach anfänglicher Skepsis engagierte sich die Deutsche Bank für dieses Projekt. Im Oktober 1888 erhielt sie die Konzessionen für die ersten Teilstrecken von Haidarpascha nach Ismid und von dort weiter nach Ankara.

Die Bauarbeiten wurden hauptsächlich von der Frankfurter Firma Philipp Holzmann durchgeführt.

Trotz des schwierigen Streckenverlaufs ging es rasch voran. Bereits Ende 1892 war die nahezu 600 Kilometer lange Strecke nach Ankara fertiggestellt. 1896 konnte auch die Eisenbahnlinie nach Konia mit weiteren 400 Streckenkilometern eröffnet werden.

Die Verhandlungen über die Weiterführung der Eisenbahn von Konia nach Bagdad und weiter zum Persischen Golf nahmen die folgenden Jahre in Anspruch. Auseinandersetzungen mit den anderen europäischen Großmächten, deren politische und wirtschaftliche Interessensphären durch den Bahnbau berührt wurden, brachten die Bagdadbahn immer wieder in die öffentliche Diskussion. "Ich pfeife auf diese Konzession und die ganze Bagdadbahn", wetterte Georg von Siemens, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank 1898. Die vielfachen politischen Hindernisse hatten ihm das Projekt so leidig gemacht, dass es die Bagdadbahn Anfang 1899 sogar dem russischen Finanzminister Witte anbot. Dieser lehnte jedoch dankend ab.

Der Bau und Betrieb der Eisenbahn wurde einer eigenen Gesellschaft türkischen Rechts übertragen, der "Anatolischen Eisenbahn-Gesellschaft".

Im März 1903 unterzeichnete die Deutsche Bank schließlich doch die sogenannte Bagdadkonzession.

Der Weiterbau der Baulinie von Konia über das Taurus- und Amanusgebirge nach Mossul, Bagdad und Basra ging in Etappen von jeweils 200 Kilometern weiter. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs wurden rund 600 Kilometer fertiggestellt.

Dennoch fehlten bis Bagdad noch immer 650 Kilometer. Krieg und der Zusammenbruch des Osmanischen Reichs brachten die Bauarbeiten völlig zum Erliegen. Erst in den Jahren 1936 bis 1940 baute der irakische Staat die Bagadbahn zu Ende. Am 15. Juli 1940 konnte der erste Reisezug von Istanbul nach Bagdad fahren.

mehr zur Bagdadbahn im Buch "Von Stambul nach Bagdad" von Manfred Pohl

Zeige Inhalt von Große Kunden

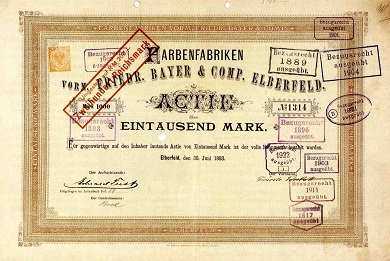

In den Anfangsjahren der Deutschen Bank bildeten die Handelsfinanzierung und die Emission von Anleihen öffentlicher Emittenten die wichtigsten Geschäftsfelder. Mit der rasch wachsenden Industrie entwickelte sich daneben ein neuer interessanter Kundenkreis. Bankdienstleistungen wie das Kontokorrentgeschäft bildeten die Basis dieser neuen Verbindung. Die Einführung von Aktien und Anleihen der großen Industrieunternehmen krönte die neue Geschäftssparte.

Besonders erfolgreich war die Bank in neuen Branchen wie der chemischen und der elektrischen Industrie. 1885 führte sie die Aktien der wenige Jahre zuvor gegründeten Friedrich Bayer AG an der Berliner Börse ein und war fortan an allen weiteren Aktien- und Anleiheemissionen der Firma beteiligt.

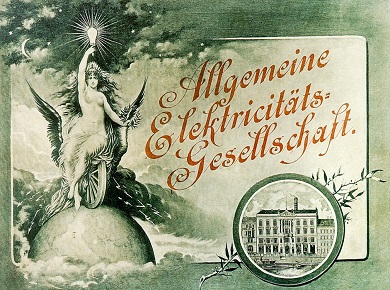

Bei der Elektroindustrie war die Deutsche Bank zunächst bei der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) engagiert.

Nachdem Siemens 1897 mit Hilfe der Deutschen Bank von einem Familienunternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war, verstärkten sich die Geschäftskontakte auch zu diesem Unternehmen. Das größte Projekt, das die Bank gemeinsam mit Siemens in die Tat umsetzte, war der Bau der Berliner Hoch- und Untergrundbahn.

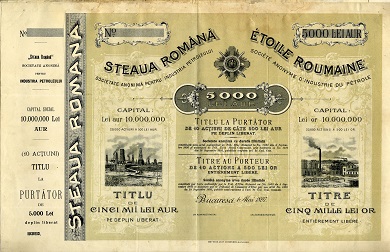

Die Erschließung neuer Verkehrswege und die steigende Energienachfrage erweckten an der Wende von 19. zum 20 Jahrhundert das Interesse der Banken an Erdöl. Die Deutsche Bank erwarb 1903 die rumänische Erdölgesellschaft Steaua Romana. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs musste sie die Gesellschaft an ein englisch-französisches Bankkonsortium verkaufen.

In den Zwischenkriegsjahren engagierte sich die Deutsche Bank in neuen Branchen wie der Filmindustrie, dem Automobilbau und dem Luftverkehr. Mit Weltmarken wie der Filmfirma Ufa, Daimler-Benz und Lufthansa war sie damit von Anfang an verbunden.

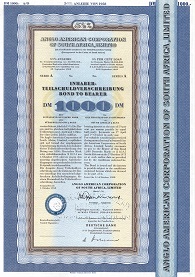

Von den internationalen Kapitalmärkten waren die deutschen Banken aufgrund der Schwäche der deutschen Währung seit 1914 ausgeschlossen. Erst 1958 konnte erstmals wieder seit Beginn des Ersten Weltkriegs eine Anleihe in deutscher Währung für einen ausländischen Emittenten auf dem deutschen Kapitalmarkt aufgelegt werden.

Zeige Inhalt von Zerschlagung und Wiederaufbau

„Ein schwarzer Tag in der Geschichte der Deutschen Bank. Der Berliner Angestelltenschaft wird durch Anschlag bekanntgegeben, dass sie vorerst beurlaubt sei. Ausnahmen würden mitgeteilt. Die Suche nach anderweitiger Arbeit wird empfohlen.“ Diese Tagebuchnotiz eines Prokuristen der Bank vom 16. Juni 1945 markiert wohl den Tiefpunkt in der Entwicklung des Unternehmens.

75 Jahre nach ihrer Gründung stand die Deutsche Bank Ende des Zweiten Weltkrieges am Rand ihrer Existenz.

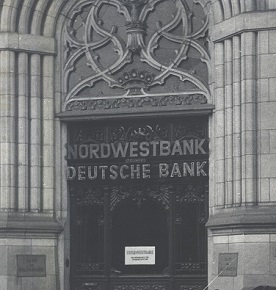

Die Berliner Zentrale, Herzstück des Unternehmens wurde auf Anordnung der sowjetischen Besatzungsmacht geschlossen. Eine Verordnung des Magistrats der Stadt Berlin untermauerte diesen Befehl und untersagte Inhabern von Bankhäusern sowie den Bankdirektoren die Ausübung aller Finanzgeschäfte. Die Deutsche Bank galt fortan als „ruhendes Institut“ und durfte nur noch eng begrenzte Tätigkeiten ausüben, die der Abwicklung und Auflösung dienten. Ein ähnliches Schicksal traf im Verlauf der Jahre 1945 und 1946 auch alle übrigen Niederlassungen auf dem Gebiet der späteren DDR, deren Geschäft in der nunmehr verstaatlichten Bankenlandschaft aufging.

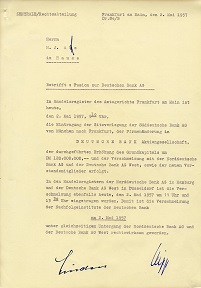

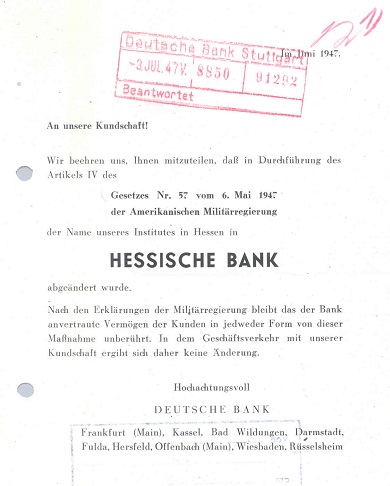

In den Westzonen konnte die Bank ihre Geschäftstätigkeit fortführen. Kurz vor Kriegsende war bereits eine Notverwaltung eingerichtet worden. Der sogenannte Führungsstab Hamburg übernahm nach dem Ausfall der Berliner Zentrale provisorisch die Koordination für Fragen der Gesamtbank. Doch auch in Westdeutschland durfte die Bank schon bald nicht mehr unter einem einheitlichen Dach agieren. Zu sehr waren die Großbanken nach Ansicht der Alliierten, vor allem der Amerikaner, in die nationalsozialistische Aufrüstung und Kriegswirtschaft verwickelt gewesen. Am 6. Mai 1947 erließ die amerikanische Militärregierung für ihre Besatzungszone das Gesetz Nr. 57, das in der französischen Zone im Oktober des gleichen Jahres und in der britischen Zone im April 1948 übernommen wurde.

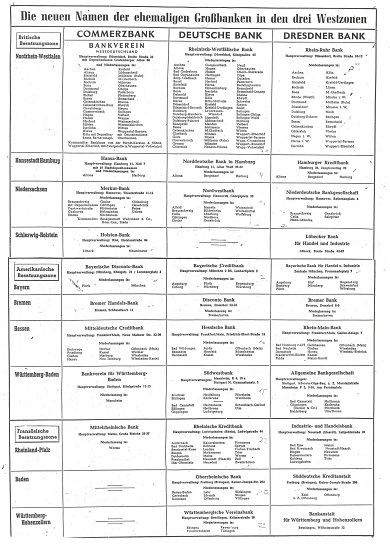

Unter der Firma „Deutsche Bank“ durfte nun kein Bankgeschäft mehr betrieben werden. Aus den Filialen der ehemaligen Deutschen Bank mussten auf Länderebene verwaltungsmäßig selbständige Bankunternehmen gebildet werden. So entstanden zehn Institute, die zum Teil die Namen von Vorgängerbanken wieder zu einem kurzen Leben erweckten, die Jahrzehnte zuvor nach Fusionen untergegangen waren.

Diesen Teilbanken wurde offiziell jegliche länderübergreifende Zusammenarbeit untersagt. Zu ihrer Beaufsichtigung wurden treuhänderische Verwalter eingesetzt.

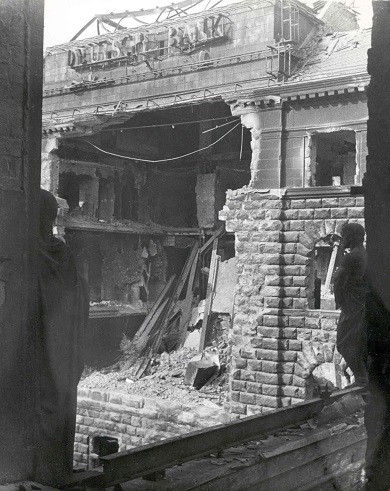

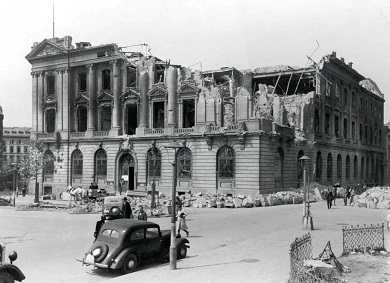

Doch nicht nur politische Hindernisse stellten die Mitarbeiter der Bank tagtäglich vor große Herausforderungen. In vielen größeren Städten waren die Gebäude der Bank durch Luftangriffe schwer beschädigt, wenn nicht völlig zerstört. Lediglich die Tresore hatten in den meisten Fällen standgehalten. Der Bankbetrieb spielte sich in den ersten Jahren nach 1945 in teilweise abenteuerlichen Provisorien ab.

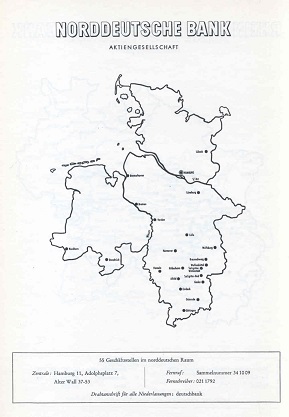

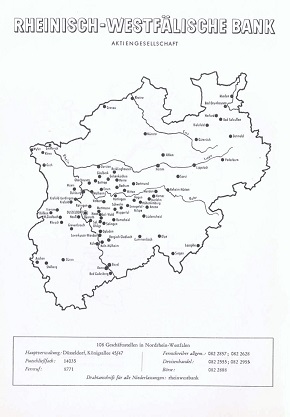

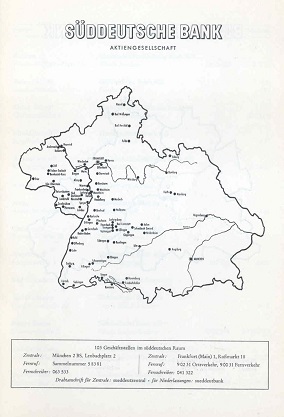

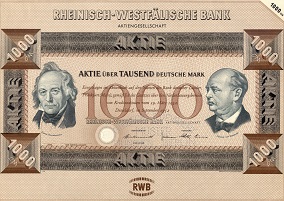

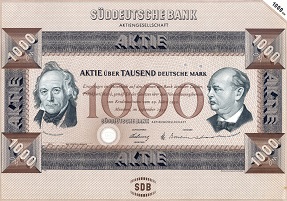

Die Wiedervereinigung der Gesamtbank blieb stets oberstes Ziel. Zusammen mit den Nachfolgebanken der ebenfalls zerschlagenen Dresdner Bank und Commerzbank wurden Vorstöße unternommen, die Restriktionen gegenüber den ehemaligen Großbanken zu überwinden. Nach Gründung der Bundesrepublik gelang es, in zwei Schritten die Bank wieder zusammenzufügen. Im September 1952 entstanden als Übergangslösung die Rheinisch-Westfälische Bank in Düsseldorf, die Süddeutsche Bank in Frankfurt und München sowie die Norddeutsche Bank in Hamburg. Sie wurden aus der alten Deutschen Bank ausgegründet.

Gegenüber den in ihrem Handlungsspielraum stark eingeschränkten bisherigen Teilbanken konnten diese drei Nachfolger als Aktiengesellschaften bereits wieder strategisches Geschäft betreiben. In kurzen zeitlichen Abständen hielten die Schwesterbanken Gemeinschaftssitzungen ab, bei denen sie ihre Geschäfts- und Personalpolitik aufeinander abstimmten. 1955 traten sie bereits wieder als „Gruppe Deutsche Bank“ auf.

Das „Gesetz zur Aufhebung der Beschränkung des Niederlassungsbereichs von Kreditinstituten“ machte schließlich den Weg frei zur vollständigen Vereinigung der drei Nachfolger, die sich Ende April 1957 zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft zusammenschlossen.

Am 2. Mai 1957 wurde die wiedervereinigte Bank in das Handelsregister in Frankfurt am Main, dem neuen Sitz des Unternehmens eingetragen. Unter einheitlichem Dach und mit ihrem bewährten Namen konnte die Deutsche Bank beginnen, ihre einst führende Stellung auch im prosperierenden Nachkriegsdeutschland wieder einzunehmen.

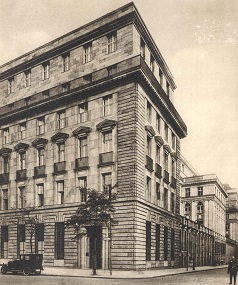

Zeige Inhalt von Gründung

Als die Idee zur Gründung der Deutschen Bank 1870 Gestalt annahm, geschah dies in einer Zeit des Umbruchs im Bankwesen. Die Finanzbedürfnisse der Industrie wuchsen im Zuge der Industrialisierung und verlangten nach einer Weiterentwicklung des traditionellen Bankgeschäfts. In Berlin zeigten sich einige Privatbankiers neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen; ihre treibende Kraft war Adelbert Delbrück, Chef des Bankhauses Delbrück Leo & Co. Gemeinsam mit dem Politiker, Bankier und Geldtheoretiker Ludwig Bamberger gilt er als der „eigentliche Gründer“ der Deutschen Bank.

Der Name „Deutsche Bank“, der bald gefunden wurde, war zugleich Programm. Am Vorabend der Gründung des ersten deutschen Nationalstaats war es das erklärte Ziel der Initiatoren, eine deutsche Bank mit Sitz in der Hauptstadt des politisch und wirtschaftlich vorherrschenden Preußen zu schaffen, die den deutschen Außenhandel aus der Abhängigkeit von englischen und französischen Kreditinstituten befreien sollte.

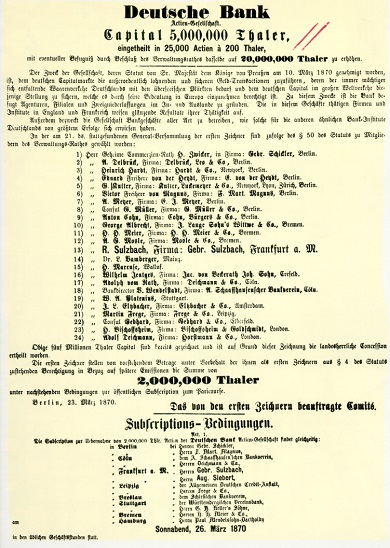

Ein Spezialinstitut für den Außenhandel sollte die neue Bank werden, wie das von der Gründungsversammlung am 22. Januar 1870 verabschiedete Statut betonte. "Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art, ins Besondere Förderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, den übrigen Europäischen Ländern und überseeischen Märkten."

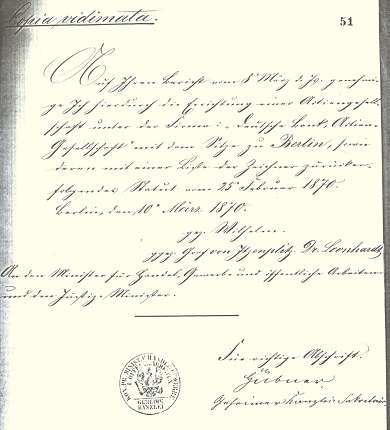

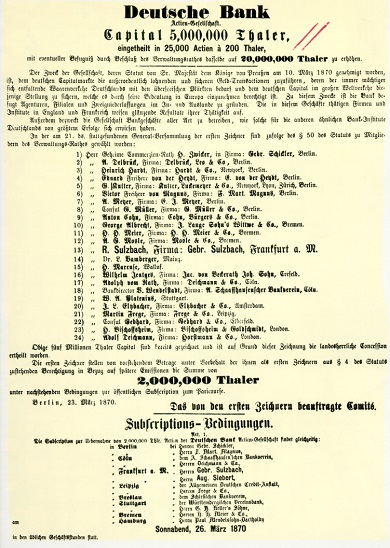

Noch waren aber politische Hürden zu überwinden. In Preußen waren bisher nämlich alle Anträge zur Gründung von Aktienbanken von der Regierung abgelehnt worden. Dank der Reputation der Gründer Delbrück und Bamberger und der Bedeutung, die dem Bankprojekt für den Finanzplatz Berlin beigemessen wurde, fiel diesmal die Entscheidung anders aus. Am 10. März 1870 erteilte König Wilhelm I. die Konzession zur Errichtung der Firma „Deutsche Bank, Aktiengesellschaft“. Dieses Schreiben gilt als die eigentliche Geburtsurkunde der Deutschen Bank.

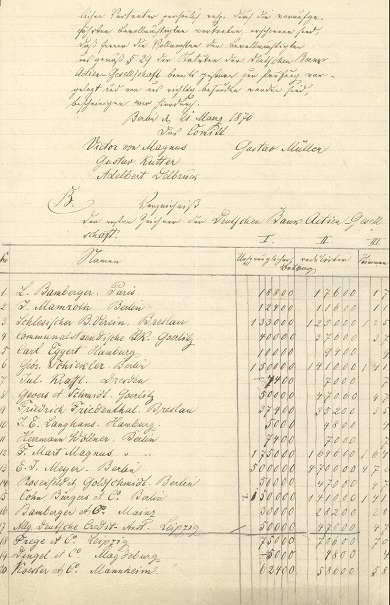

Nun war der Weg frei für die erste Generalversammlung, bei der 76 Aktionäre das Aktienkapital in Höhe von 5 Millionen Talern zeichneten. Wenige Tage später, am 24. und 25. März 1870 stellten die Erstzeichner Aktien über 2 Millionen Taler zur öffentlichen Subskription zur Verfügung.

Die erste Generalversammlung hatte aus dem Kreis der Aktionäre einen 24-köpfigen Verwaltungsrat gewählt. Eine seine ersten Aufgaben war, die künftige Leitung der Bank zu bestimmen.

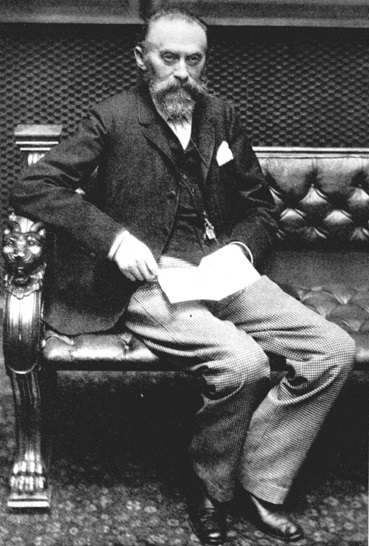

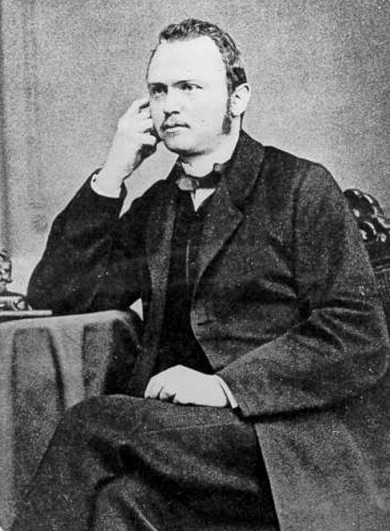

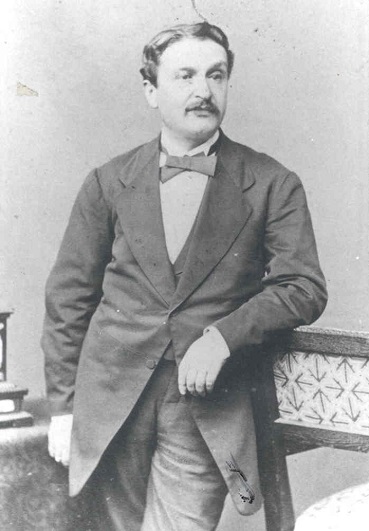

Die Wahl fiel auf den jungen Juristen Georg Siemens, der sich bei Vertragsverhandlungen für die Firma Siemens über den Bau einer Telegraphenlinie in Persien bewährt hatte. Während der nächsten drei Jahrzehnte sollte Siemens die Entwicklung der Bank bestimmen. Ihm zur Seite stand Hermann Wallich, der zuletzt Direktor der Niederlassung des Comptoir d’Escompte in Shanghai gewesen war und im Herbst 1870 in den Vorstand der Deutschen Bank eintrat.

Wallich gehörte bis 1894 der Leitung der Bank an. Georg Siemens, Rudolph Koch und Max Steinthal zählten in diesen Jahren zu seinen Vorstandskollegen.

Zeige Inhalt von Jubiläen

Vor 150 Jahren wurde die Deutsche Bank gegründet, um den internationalen Handel zwischen Deutschland und anderen Ländern zu erleichtern und zu befördern und dadurch Welten zu verbinden. Die bisherigen runden Geburtstage der Deutschen Bank fanden unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen statt – von Aufbruchsstimmung bis zu Kriegschaos. Bereits zwei Mal fielen die Feierlichkeiten komplett aus – und einmal war ein Rheinschiff mit im Spiel. Ein Überblick.

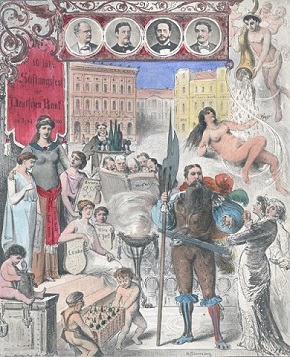

1880: Wer ein Unternehmen gründet, denkt zunächst kaum an künftige Jubiläen. Doch schon ihr zehnjähriges Bestehen nahm die Deutsche Bank zum Anlass, um Rückschau zu halten. Überliefert ist ein farbenfrohes Gedenkblatt, das die bisherige Entwicklung aufzeigte sowie ein Jubiläumsmarsch im Stil der Kaiserzeit, „den Herren Directoren derselben in Verehrung gewidmet“.

1880: Wer ein Unternehmen gründet, denkt zunächst kaum an künftige Jubiläen. Doch schon ihr zehnjähriges Bestehen nahm die Deutsche Bank zum Anlass, um Rückschau zu halten. Überliefert ist ein farbenfrohes Gedenkblatt, das die bisherige Entwicklung aufzeigte sowie ein Jubiläumsmarsch im Stil der Kaiserzeit, „den Herren Directoren derselben in Verehrung gewidmet“.

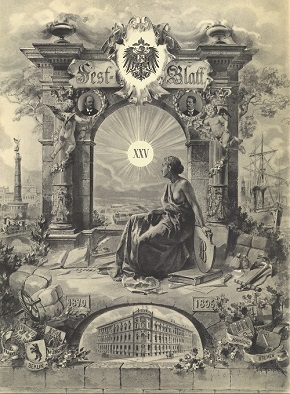

1895: Auch das 25jährige Jubiläum beging die Deutsche Bank in Hochstimmung: Sie hatte sowohl im In- als auch im Ausland hervorragende Geschäfte getätigt und stand mittlerweile an der Spitze der deutschen Banken. Das Titelblatt der aufwändigen Jubiläumsbroschüre zeigte die Deutsche Bank als antik anmutende Dame vor einer klassischen Triumphfenster-Architektur.

1895: Auch das 25jährige Jubiläum beging die Deutsche Bank in Hochstimmung: Sie hatte sowohl im In- als auch im Ausland hervorragende Geschäfte getätigt und stand mittlerweile an der Spitze der deutschen Banken. Das Titelblatt der aufwändigen Jubiläumsbroschüre zeigte die Deutsche Bank als antik anmutende Dame vor einer klassischen Triumphfenster-Architektur.

1920: Der 50. Jahrestag stand im Schatten des verlorenen Krieges, krisenhafter Zustände in der jungen Weimarer Republik, einer verfallenden Währung und einer ungewissen Zukunft. "Den Tag festlich zu begehen, verbietet die sorgenschwere Gegenwart, die unsere Gemüter bedrückt und eine freudige Stimmung nicht aufkommen läßt" schrieb der Vorstand der Deutschen Bank am 9. April, dem Jahrestag des Geschäftsbeginns, im Vorwort eines äußerst schlichten "Gedenkblattes".

1920: Der 50. Jahrestag stand im Schatten des verlorenen Krieges, krisenhafter Zustände in der jungen Weimarer Republik, einer verfallenden Währung und einer ungewissen Zukunft. "Den Tag festlich zu begehen, verbietet die sorgenschwere Gegenwart, die unsere Gemüter bedrückt und eine freudige Stimmung nicht aufkommen läßt" schrieb der Vorstand der Deutschen Bank am 9. April, dem Jahrestag des Geschäftsbeginns, im Vorwort eines äußerst schlichten "Gedenkblattes".

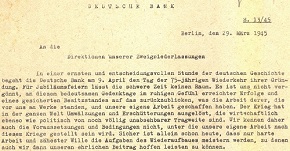

1945: Doch es sollte noch ärger kommen: Das 75jährige Jubiläum im April 1945 fiel in die apokalyptischen letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Von jeglichen Feierlichkeiten wurde abgesehen. Zwar bekamen die Mitarbeiter wie üblich eine Gratifikation, was allerdings angesichts der existentiellen Krisensituation bedeutungslos war. Aus dem umkämpften Berlin sandte der Vorstand lediglich ein knappes Schreiben an die wenigen Filialen, die noch mit der Konzernspitze in Verbindung standen.

1945: Doch es sollte noch ärger kommen: Das 75jährige Jubiläum im April 1945 fiel in die apokalyptischen letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Von jeglichen Feierlichkeiten wurde abgesehen. Zwar bekamen die Mitarbeiter wie üblich eine Gratifikation, was allerdings angesichts der existentiellen Krisensituation bedeutungslos war. Aus dem umkämpften Berlin sandte der Vorstand lediglich ein knappes Schreiben an die wenigen Filialen, die noch mit der Konzernspitze in Verbindung standen.

1970: Dass es ein 100jähriges Jubiläum der Deutschen Bank geben würde, erschien aus der Sicht des Jahres 1945 wenig wahrscheinlich. Doch nach Jahren der Teilung fiel die Jahrhundertfeier der Bank bereits in eine Phase, in der das Inlandsgeschäft stürmisch expandierte und sich eine Rückkehr an die internationalen Märkte anbahnte. Die Deutsche Bank beging die Hundertjahrfeier am 9. April 1970 deshalb nicht nur am Unternehmenssitz in Frankfurt. Fast jede Niederlassung der Bank arrangierte eigene Veranstaltungen zum großen Jubiläum. Am Tag darauf unternahm der gesamte Vorstand mit internationalen Gästen eine Dampferfahrt auf dem Rhein.

1970: Dass es ein 100jähriges Jubiläum der Deutschen Bank geben würde, erschien aus der Sicht des Jahres 1945 wenig wahrscheinlich. Doch nach Jahren der Teilung fiel die Jahrhundertfeier der Bank bereits in eine Phase, in der das Inlandsgeschäft stürmisch expandierte und sich eine Rückkehr an die internationalen Märkte anbahnte. Die Deutsche Bank beging die Hundertjahrfeier am 9. April 1970 deshalb nicht nur am Unternehmenssitz in Frankfurt. Fast jede Niederlassung der Bank arrangierte eigene Veranstaltungen zum großen Jubiläum. Am Tag darauf unternahm der gesamte Vorstand mit internationalen Gästen eine Dampferfahrt auf dem Rhein.

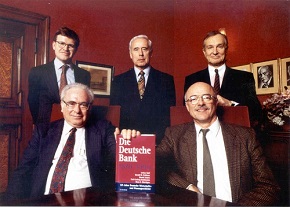

1995: Im Jahr ihres 125jährigen Bestehens hatte die Deutsche Bank ihr Geschäft erheblich ausgeweitet und die Internationalisierung vorangetrieben. Wiederum wurde in Frankfurt gefeiert, dieses Mal am 10. März, dem Jahrestag der Konzessionserteilung, in der Alten Oper. Im Vorfeld hatte der Vorstand fünf Wissenschaftler beauftragt, die Geschichte der Bank darzustellen – und die Verantwortung der Bank während des Nazi-Regimes umfangreich aufzuarbeiten.

1995: Im Jahr ihres 125jährigen Bestehens hatte die Deutsche Bank ihr Geschäft erheblich ausgeweitet und die Internationalisierung vorangetrieben. Wiederum wurde in Frankfurt gefeiert, dieses Mal am 10. März, dem Jahrestag der Konzessionserteilung, in der Alten Oper. Im Vorfeld hatte der Vorstand fünf Wissenschaftler beauftragt, die Geschichte der Bank darzustellen – und die Verantwortung der Bank während des Nazi-Regimes umfangreich aufzuarbeiten.

2020: Die Deutsche Bank musste den für den 21. März geplanten Festakt zum 150 jährigen Jubiläum im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt – nur einen Steinwurf vom ersten Geschäftslokal entfernt – zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus verschieben. Am 21. März 1870 waren die 76 Aktionäre, die das Gründungskapital von 5 Millionen Talern übernommen hatten, in Berlin zur ersten Generalversammlung zusammengekommen. Dort wählten sie den ersten Verwaltungsrat der Bank.

Aus Anlass des 150jährigen Bestehens erscheint in diesen Tagen das Buch „Deutsche Bank. Die globale Hausbank 1870-2020“. Die renommierten Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe, Alexander Nützenadel und Catherine R. Schenk haben untersucht, wie sich die Deutsche Bank in den verschiedenen Phasen der Globalisierung entwickelt hat.

Zeige Inhalt von Logo

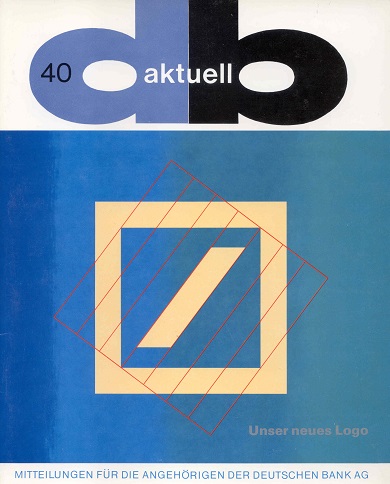

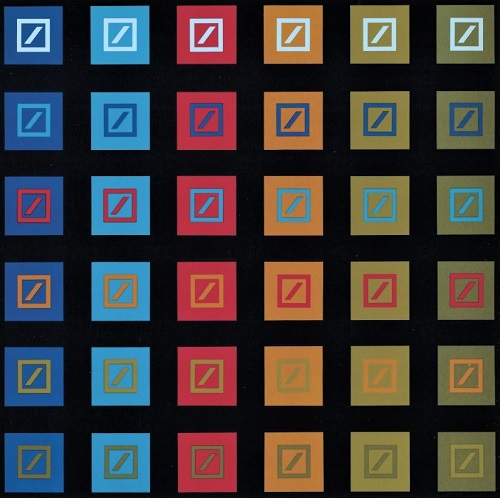

„Das Zeichen ist eine Marke, ist ein Schrägstrich und ein Quadrat. Es lebe unser neues Logo!“ Enthusiastisch begrüßte Ende 1973 die Mitarbeiterzeitschrift der Deutschen Bank die Einführung des neuen Logos.

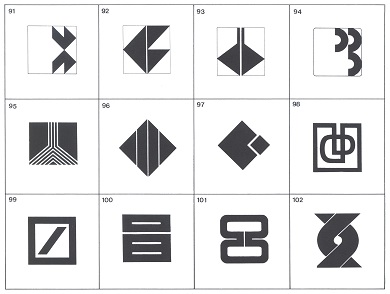

Bereits im Juli 1972 hatte die Deutsche Bank acht international renommierte Grafiker beauftragt, ein zeitgemäßes Logo zu gestalten. Die Entscheidung fiel im Frühjahr 1973. Aus den 140 Entwürfen wählte die Bank schließlich die Konstruktionszeichnung des Malers und Grafikdesigners Anton Stankowski, den Schrägstrich im Quadrat. Der Altmeister des Konstruktivismus und Pionier des Grafikdesigns, hatte sich schon in den Zwanziger Jahren mit seinen erfolgreichen Werbeanzeigen weltweit einen Ruf gemacht.

Da Untersuchungen ergeben hatten, dass die Farbe Blau vertrauenerweckend wirke und Zuverlässigkeit ausstrahle, beschloss der Vorstand, das Logo in Blau zu setzen. Mit dem neuen Zeichen änderte man auch die Firmenzeile. Im Gegensatz zu den bisherigen Versalien entschied sich die Bank nun für große und kleine Buchstaben der Schrifttype „Univers“. In der Öffentlichkeit wurde das Logo auf der Jahrespressekonferenz im April 1974 vorgestellt.

Das Logo war nur der erste Schritt, aber auch das sichtbarste Zeichen eines Programms, das über die „Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes“ nicht nur die Gestaltung aller Drucksachen der Bank, sondern auch die Ausstattung der Geschäftsstellen zu normieren begann.

Als das neue Logo eingeführt wurde lag das letzte Redesign schon Jahrzehnte zurück. Bei der Gründung der Bank 1870 hatte ein Firmenzeichen zunächst noch gar keine Rolle gespielt. Selbst die Firmenzeile „Deutsche Bank“ konnte innerhalb eines Dokuments in verschiedenen Schrifttypen erscheinen. Spätestens zur Jahrhundertwende hatte sich der „Kaiseradler“ mit den Initialen „DB“ eingebürgert. Der Adler sah dem preußischen und dem deutschen Reichsadler sehr ähnlich und trug mit dazu bei, dass die Bank häufig als "staatliche Institution" angesehen wurde.

Denn auch von der Namensgebung her wurde die "Deutsche" Bank oft für die Notenbank gehalten. Nach der Fusion mit der Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 wurde das bislang noch recht wilhelminisch anmutende Wappentier im Zuge der neuen Sachlichkeit stilisiert.

Es tauchte weniger in der allgemeinen Werbung der Bank auf, sondern sollte vielmehr Schecks, Aktienurkunden, Sparbüchern und Kreditbriefen ein "gesteigertes wertmäßiges Aussehen verleihen". Farblich war zu dieser Zeit noch alles möglich: Schwarz, blau, rot, selbst grün und gelb.

Ab 1937 verwendete die Deutsche Bank dann als Firmenzeichen eine typische Buchstabenmarke, ein „DB“ im Oval.

Der stilisierte Adler blieb jedoch weiter in Gebrauch und führte mit dem DB-Oval sozusagen eine Doppelexistenz. Als die Deutsche Bank nach dem Zweiten Weltkrieg von 1947 bis 1952 in zehn regionale Teilinstitute zerschlagen wurde, übernahmen die regionalen "Teilbanken" die Buchstaben-Zeichen – mit ihren jeweiligen Anfangsbuchstaben – in konsequenter Anlehnung an das bisher verwendete "DB im Oval".

Auch die drei 1952 gebildeten Nachfolgeinstitute Norddeutsche Bank, Rheinisch-Westfälische Bank und Süddeutsche Bank, verwendeten Buchstaben-Marken. Stilistisch ging man hier neue Wege. Massive Lettern ersetzten die bislang eher filigrane Schrifttype, flankiert von stilisierten Münzrändern – von manchen Spöttern als „Gebiss“ bezeichnet.

Als 1957 die Deutsche Bank in ihrer Einheit wiedererstand, kehrte man einfach zum alten Logo DB im Oval und dem stilisierten Adler zurück. In diesem Zusammenhang ein Bekenntnis zu Kontinuität und Tradition. In den 1970er Jahren jedoch, einer Zeit rascher und tiefgreifender Veränderung, gewann eine bildliche Symbolsprache rasch an Popularität. Die Deutsche Bank erkannte, dass sie sich der Öffentlichkeit anders präsentieren musste als bislang, wollte sie nicht verstaubt wirken – zumal im Ausland, wo sie gerade begann eine internationale Präsenz aufzubauen. Ein Zeichen wurde gesucht, das – unabhängig von Schrift und Sprache – global eingesetzt werden konnte.

So kam es zum Wettbewerb und dem Schrägstrich im Quadrat von Anton Stankowski. Bei seiner Einführung wurde unter den Mitarbeitern eine Umfrage zur Namensgebung durchgeführt, bei der sich die Bezeichnung "Wegweiser" durchsetzte. Dieser Begriff wurde auch in der ersten Werbekampagne für das neue Logo verwendet.

In der Folgezeit wurde der Schrägstrich im Quadrat jedoch zumeist als Sinnbild für dynamisches Wachstum in gesichertem Umfeld interpretiert. In seiner zeitlosen Einfachheit hat das Logo weltweit einen hohen Wiedererkennungswert. Schon bald nach Einführung des Logos setzte auch ein spielerischer Umgang mit den Formen des Logos ein. Die Ausnutzung des gestalterischen Potentials, das im Firmenzeichen der Deutschen Bank steckt, wurde seit der Jahrtausendwende erheblich intensiviert. So stand 2005 ein dreidimensionales Logo zum Mittelpunkt einer globalen Werbekampagne.

2010 begann die Deutsche Bank, die Bildmarke losgelöst von der Wortmarke zu verwenden. Das freistehende Logo sollte die Grundlage für ein zeitgemäßes Markenmanagement schaffen. Ausgehend von der Idee der farblichen Vielfalt zeigte die Deutsche Bank in den folgenden Jahren das Logo zu Werbezwecken verschiedentlich in ungewöhnlichen Farbkombinationen.

In dem von 2011 für ein Jahrzehnt eingerichteten „BrandSpace“ der Deutschen Bank Zentrale in Frankfurt am Main wurde das Logo in skulpturaler Umsetzung und großformatigen Medieninstallationen präsentiert.

2017 entschied sich die Deutsche Bank, ihre Markenelemente von Typografie über Bildsprache und Farbspektrum bis hin zum Claim zu überarbeiten. Ab jetzt musste das Logo in Werbemotiven beispielsweise nicht mehr starr platziert werden, sondern konnte in vier verschiedenen Positionen erscheinen.

Niemals zur Disposition stand dabei das Signet in seiner bekannten Form und Ausprägung, getreu der gängigen Maxime in der Markenführung: "Never touch the Logo."

Im Juli 2020 wurde in Frankfurt ein 8,46 Meter hohes Logo auf dem Dach des Fußballstadions im Deutsche Bank Park montiert. Es ist die weltweit größte Darstellung der Bildmarke.

Fast 50 Jahre nach seiner Einführung nimmt das Logo nach wie vor eine zentrale Rolle in der Markenstrategie der Deutschen Bank ein.

Zeige Inhalt von Fusion 1929

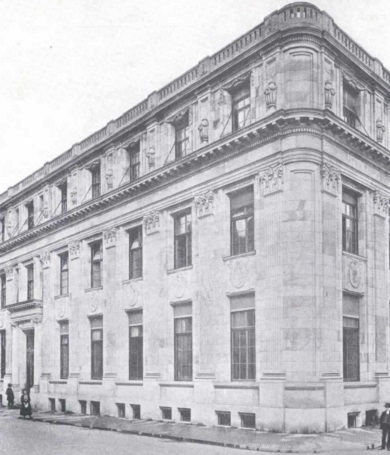

Am 26. September 1929 wurde ein bis dahin wohlgehütetes Geheimnis gelüftet: Die zwei größten deutschen Kreditinstitute – die Deutsche Bank und die Disconto-Gesellschaft – waren auf dem Weg zum Standesamt. Der Bankplatz Berlin hatte seine Sensation, denn über viele Jahrzehnte hatten sich die beiden Banken als erbitterte Rivalen gegenübergestanden. Jetzt bahnte sich die größte Fusion der deutschen Bankgeschichte an. Die 1851 in Berlin gegründete Disconto-Gesellschaft war für lange Zeit unangefochten das bedeutendste Kreditinstitut Deutschlands. Erst in der 19 Jahre später entstandenen Deutschen Bank erwuchs ihr eine gleichrangige Konkurrentin. Beide Banken waren führend am Kapitalmarkt, beide verfügten über exzellente Kontakte zur Großindustrie und zu internationalen Finanzkreisen.

Im schweizerischen Kurort Pontresina, gewissermaßen auf neutralem Terrain, hatten bereits im Sommer 1926 diskrete Sondierungen über eine Verschmelzung stattgefunden. Die Initiative ging dabei von der Deutschen Bank aus. Beide Institute hatten erkannt, dass die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse in den Jahren nach der Inflation Fusionen erforderlich machten, um die Industrie ausreichend mit Kapital zu versorgen und die eigenen Verwaltungskosten einzudämmen. Doch noch schreckte man vor dem entscheidenden Schritt zurück. Erst als sich die Deutsche Bank nach anderen Fusionspartnern umzusehen begann, kam Bewegung in das Fusionsprojekt. Vor allem die Dresdner Bank war im Gespräch. Bei einem erneuten Treffen in Pontresina im Sommer 1929 zwischen den beiden Vorstandsmitgliedern Oscar Schlitter von der Deutschen Bank und Eduard Mosler von der Disconto-Gesellschaft, nahm das Zusammengehen von Deutscher Bank und Disconto-Gesellschaft Gestalt an. In Berlin brachte Mosler die Gespräche mit Deutsche Bank-Vorstandssprecher Oscar Wassermann, zum Abschluss.

Teil der Fusion waren auch einige den beiden Berliner Großbanken eng verbundenen Regionalbanken, die ihrerseits auf eine lange Tradition zurückblicken konnten:

Die Norddeutsche Bank in Hamburg,

der A. Schaaffhausen'sche Bankverein in Köln

und die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in Mannheim, die zum Konzern der Disconto-Gesellschaft gehörten,

sowie die Rheinische Creditbank in Mannheim, die zum Deutsche Bank-Konzern zählte.

Als das Vorhaben Ende September 1929 an die Öffentlichkeit drang war die Überraschung groß. Die Pressereaktionen waren gemischt, gleichwohl überwogen die Stimmen, die die Fusion befürworteten. Einen Monat später, am 29. Oktober 1929, genehmigten die Generalversammlungen beider Banken den Zusammenschluss zur „Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft“ – wie das gemeinsame Institut nun offiziell bezeichnet wurde.

Damit war eine Bank geschaffen, die mit 800.000 Konten und 289 Filialen nicht nur das mit Abstand größte Kreditinstitut Deutschlands war, sondern auch an die größten englischen und amerikanischen Banken Anschluss gefunden hatte.

Es war keine Liebesheirat, sondern eher eine Vernunftehe, die hier geschlossen wurde.

Der Charakter der beiden Großbanken konnte unterschiedlicher nicht sein. Ein führender Vertreter der Deutschen Bank brachte es auf den Punkt: „Die Deutsche Bank war ganz von kaufmännischem Geist erfüllt. Jeder große Betrieb hat eine gewisse Neigung zum Bürokratismus, aber bei der Deutschen Bank wurde diese Neigung so weit zurückgedrängt wie irgend möglich.“ Bei der Disconto-Gesellschaft war ihr viel weiter nachgegeben. Schon Jahre früher hatte der alte Carl Fürstenberg von der Berliner Handels-Gesellschaft gesagt: ‚Die Disconto-Gesellschaft? Das ist keine Bank, das ist ein Ministerium.’“

Den Ausschlag zum Zusammenschluss hatten vor allem Fragen der Rentabilität gegeben. Durch die Zusammenlegung der weit verzweigten Filialnetze und der Konzernleitungen sollten die Verwaltungskosten der fusionierten Bank spürbar gesenkt werden. Erreicht werden sollten diese Einsparungen über einen Personalabbau, der nach der Fusion auch umgesetzt wurde.

Aus dem Vorstand der Deutschen Bank wurden alle sieben Mitglieder in das gemeinsame Führungsgremium übernommen, während von den acht Geschäftsinhabern der Disconto-Gesellschaft fünf in den neuen Vorstand eintraten und drei in den Aufsichtsrat wechselten. Vorstandssprecher blieb Oscar Wassermann von der Deutschen Bank, den Aufsichtsratsvorsitz teilten sich Max Steinthal von der Deutschen Bank und Arthur Salomonsohn von der Disconto-Gesellschaft.

Die Fusion kam tatsächlich genau zur rechten Zeit. Wenige Tage bevor die Spitzengremien der beiden Banken sie absegneten, war am 24. Oktober 1929, dem „schwarzen Freitag“, die New Yorker Börse zusammengebrochen. Es sollte der Beginn der Weltwirtschaftskrise werden, in deren weiterem Verlauf die deutschen Banken in ihre tiefste Krise gestürzt wurden und teilweise unter starken staatlichen Einfluss gerieten. Die „Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft“ überstand diese Krise aber relativ unbeschadet – nicht zuletzt aufgrund der in der Fusion gewonnenen Stärke.

Dem umständlichen Doppelnamen sollte freilich keine lange Zukunft beschieden sein. Die in der Wirtschaftspresse weit verbreitete, aber wenig attraktiv klingende Kurzfassung „DeDi-Bank“, war in der vereinigten Bank äußerst unbeliebt. So verzichtete die Bank ab Oktober 1937 auf die zweite Namenshälfte und fortan lautete die Firma nur noch „Deutsche Bank“.

Zeige Inhalt von Aktie

Die Aktie der Deutschen Bank bildet nahezu anderthalb Jahrhunderte Bank- und Börsengeschichte ab. In der Rechtsform einer Aktiengesellschaft wurde die Deutsche Bank 1870 in Berlin gegründet. Dazu bedurfte es damals noch der Zustimmung des preußischen Königs. Hintergrund war die Furcht vor dem Spekulationscharakter der sogenannten Zettelbanken, die in einigen Fällen allein zu dem Zweck gegründet wurden für die Erstzeichner durch steigende Kurse einen raschen Gewinn zu erzielen. Kurz nachdem der Deutschen Bank am 10. März 1870 die Konzession erteilt wurde, fand eine erste General-Versammlung statt, an der 24 Personen teilnahmen, die den größten Teil des gesamten Akteinkapitals von 5 Millionen Talern vertraten.

Die Liste der Erstzeichner umfasste insgesamt 76 Namen. Der Kreis dieser „Uraktionäre“ bestand im wesentlichen aus Vertretern von Privat- und Aktienbanken. Ludwig Bamberger, einer der Initiatoren bei der Gründung, stand auf Platz eins der Zeichnerliste. Und auch Georg Siemens, der kommende starke Mann in der Deutschen Bank, war mit einem vergleichsweise bescheidenen Betrag von 5.000 Talern als Aktionär mit von der Partie.

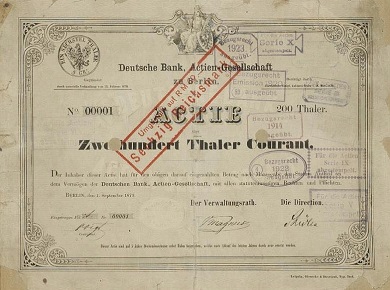

Am 12. Mai 1870 wurde die Aktie der Deutschen Bank erstmals an der Berliner Börse gehandelt. Da die Einzahlung des Zeichnungsbetrags in drei Tranchen erfolgte, wurden an die ersten Aktionäre zunächst Interimsscheine ausgegeben. Erst im September 1871 wurden die ersten regelrechten Aktienurkunden – auf 200 Taler lautend – ausgegeben.

Im Unterschied zu Staatspapieren oder Industrieunternehmen, die ihr Gewerbe zuweilen in aufwendigen kalligraphischen Arbeiten auf Aktien darstellten, war das Wertpapier der Deutschen Bank diskret gehalten. Bis zur Inflation sollte sich am Erscheinungsbild der Deutschen Bank-Aktie kaum etwas ändern, abgesehen vom Währungswechsel vom Taler zur Mark. Nach dem Ende der Hyperinflation und der Einführung der Rentenmark beziehungsweise der Reichsmark im Oktober 1924 wurden die Aktien der bisherigen Emissionen mit dem Nennwert der neuen Währung überstempelt.

.jpg?language_id=1)

Das Zusammengehen der Deutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft Ende Oktober 1929 war ein herausragendes Ereignis in der Geschichte des deutschen Kreditwesens. In ihren jeweiligen Generalversammlungen mussten die beiden fusionswilligen Banken ihre Aktionäre von der Richtigkeit des Schritts überzeugen. Die schon im November 1929 emittierten Aktien des vereinigten Instituts zeigten ein völlig neues Erscheinungsbild. Als Hauptgestaltungsmerkmal hatte sich das neugestaltete Logo der vereinigten Bank in Form eines stilisierten Adlers durchgesetzt, das – mit Unterbrechungen – bis Anfang der Siebzieger Jahre in Gebrauch bleiben sollte.

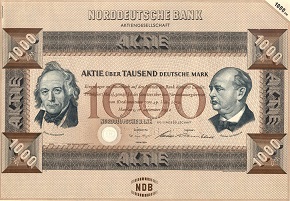

Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte unter der Firma "Deutsche Bank" bis 1957 kein Bankgeschäft mehr betrieben werden. Die alten Aktien der ruhenden Deutschen Bank, später als „Altbank“ bezeichnet, wurden auch nach der Währungsreform von 1948 weitergehandelt. Es fand aber keine Neuemission statt, d.h. es waren nur die alten auf Reichsmark lautenden Aktien im Umlauf. Mit Gründung der drei Nachfolgebanken Norddeutsche Bank, Rheinisch-Westfälische Bank und Süddeutsche Bank wurden erstmals Aktien in D-Mark ausgegeben.

Gleichzeitig erhielten Altaktionäre sogenannte Restquoten, die einen Anspruch auf das enteignete Restvermögen der Altbank in der DDR und den Ostgebieten verbrieften. Die Tatsache, dass der Nennwert dieser 1952 emittierten Aktien noch auf Reichsmark lautete, lassen sie heute in vielen Augen als Kuriosum erscheinen.

.jpg?language_id=1)

Mit der Wiedererrichtung der „Deutsche Bank Aktiengesellschaft“ konnten die Aktionäre 1957 die Papiere der Nachfolgebanken in Stücke der nun wieder einheitlichen Bank umtauschen.

Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Aktie der Deutschen Bank nur an inländischen Börsen notiert. Seit Beginn der Geschäftstätigkeit am Gründungsort Berlin, seit 1880 auch an der Frankfurter Börse, die 1957 zu deren Heimatbörse wurde. Die Europäisierung und Internationalisierung der Deutschen Bank seit den 1970er Jahren spiegelte sich in der zeitweiligen Notierung der Aktie an wichtigen Börsenplätzen der Welt: Paris 1974, London 1976, Brüssel 1978, Tokio 1989. An der New Yorker Börse wurde die Deutsche Bank-Aktie erstmals am 3. Oktober 2001 gehandelt. Drei Wochen nach den Terroranschlägen vom 11. September war dies ein Bekenntnis zum Vertrauen in den Finanzplatz New York. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien.

Einen dominierenden Großaktionär hat es bei der Deutschen Bank seit ihrer Gründung nie gegeben – abgesehen von wenigen Jahren während der Bankenkrise. Mit rund 350.000 Aktionären ist sie heute eine der größten deutschen Publikumsgesellschaften. Auch wenn der Anteil der privaten Aktionäre gegenüber institutionellen Anlegern gemessen am Aktienkapital stets gering war, ist das öffentliche Interesse am Aktienkurs der Deutschen Bank ständig im Steigen.

Das Erscheinungsbild der Deutschen Bank-Aktie hat sich im Lauf der Zeit erheblich gewandelt, bis hin zu dem Umstand, dass der heutige Wertpapierkäufer zumeist keine realen sondern virtuelle Stücke erwirbt, Aktienmäntel, Anteils- und Erneuerungsscheine nicht mehr zum Effektenalltag gehören.

Name und Rechtsform des Ausstellers sind jedoch noch immer mit der Firma des Jahres 1870 identisch: „Deutsche Bank Aktiengesellschaft“.

Zeige Inhalt von Frauen

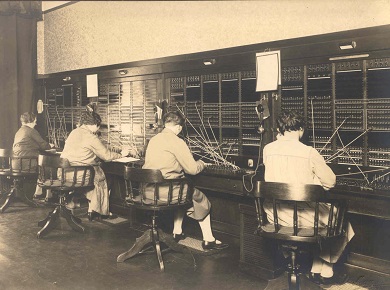

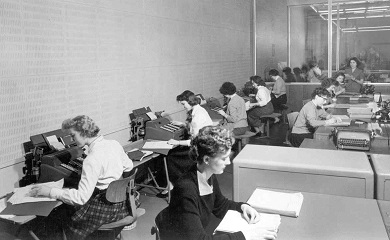

"Die Weiberwirtschaft einiger hiesiger Großbanken ist sehr zu verwerfen" - so kommentierte 1914 ein Bankangestellter in Berlin die Arbeit seiner Kolleginnen. Was ihn auch immer zu diesem Stoßseufzer veranlaßte, Tatsache war, Frauen hatten es schwer, überhaupt in einer Bank Fuß zu fassen. Der Beruf des Bankkaufmanns blieb bis in die Mitte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts eine Domäne des männlichen Geschlechts. In Deutschland wurden im Jahre 1878 im gesamten Bankgewerbe gerade vier weibliche Lehrlinge gezählt. Eine Banklehre setzte eine höhere Schulbildung voraus, die Mädchen traditionell verwehrt blieb. Sie konnten daher nur als Ungelernte mit niedrigen Gehältern eingestellt werden. In den Jahren nach 1900 wurden erstmals weibliche Mitarbeiter als Telefonistinnen und Stenotypistinnen bei der Deutschen Bank eingestellt, weibliches Reinigungs- und Kantinenpersonal hatte die Bank bereits dagegen seit ihren Anfängen beschäftigt.

Die ersten Mitarbeiterinnen, die eine Banklehre, bzw. kaufmännische Ausbildung durchlaufen hatten, sind um das Jahr 1914 nachgewiesen. Erst während des Ersten Weltkrieges und der anschließenden Inflationszeit mit ihrem erhöhten Bedarf an Büropersonal kamen Frauen in größerer Zahl in die Banken. Sie arbeiteten überwiegend als Hilfskräfte an den Büromaschinen, die im Zuge der zunehmenden Automatisierung eingesetzt wurden.

1927 beschäftigte die Deutsche Bank 8.363 männliche und 2.082 weibliche Tarifangestellte sowie 711 männliche und 150 weibliche Lehrlinge.

Unter den 1.245 Direktoren, Prokuristen und sonstigen Oberbeamten befand sich allerdings noch keine einzige Frau.

Die Weltwirtschaftskrise in den Jahren 1929 bis 1932 erhöhte die Arbeitslosigkeit unter den Angestellten erheblich, wobei die der Frauen stärker als die der Männer anstieg. Die Nationalsozialisten griffen zunächst Ressentiments gegen die weibliche Erwerbstätigkeit auf und propagierten die Beschränkung der Frauen auf Haushalt, Familie und Kinder. Dies sollte durch Ehestandsdarlehen gefördert werden, wenn die Ehefrau dabei die Berufstätigkeit aufgab. Ab 1936 versuchte die nationalsozialistische Regierung jedoch, den wachsenden Arbeitskräftemangel im Angestelltenbereich durch Frauenarbeit auszugleichen. Im Zweiten Weltkrieg wurde schließlich die Berufstätigkeit aller Frauen - auch der verheirateten - vom Staat weiter forciert. Dabei verstärkte sich der Zustrom der Frauen in die Büros. So beschäftigte die Deutsche Bank Ende 1940 rund 3.400 Mitarbeiterinnen.

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Einstellung zur Berufstätigkeit der Frau grundlegend geändert. Waren es seit den späten 1950er Jahren zunächst gesetzliche Maßnahmen zur Gleichstellung, stieg der Prozentsatz der weiblichen Beschäftigten nicht zuletzt im Zuge der Emanzipationsbewegung stetig an. Bereits im Jahre 1956 waren im privaten Bankgewerbe der Bundesrepublik von 100 Tarifangestellten 45 Frauen.

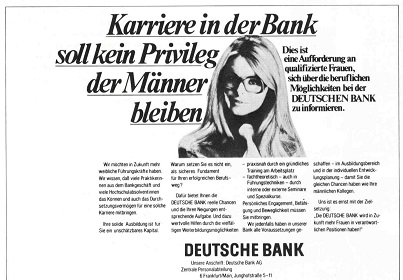

Bis eine "Karriere" für Frauen möglich wurde, sollten jedoch noch einige Jahre vergehen. So startete die Deutsche Bank z.B. 1973/74 eine Initiative "Frauen in Führungspositionen".

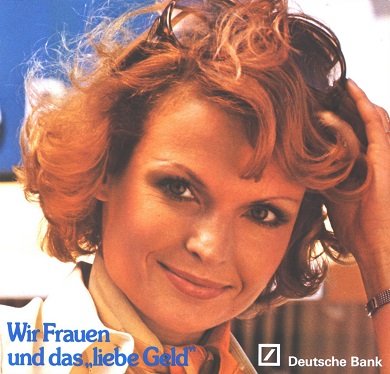

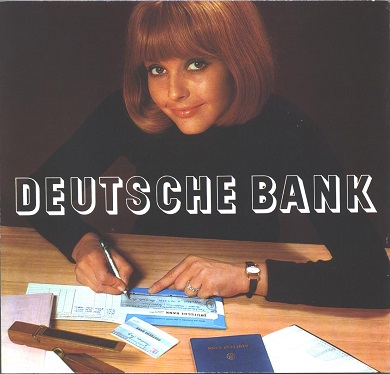

Gleichzeitig rückte die Frau auch als Kundin mehr ins Blickfeld der Banken. In einer Reihe von Werbekampagnen bemühte man sich um diese Zielgruppe.

1971 wurde Hannelore Winter als erste Frau von den Aktionären in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt.

1988 trat mit Ellen R. Schneider-Lenné die erste Frau in den Vorstand der Deutschen Bank ein.

_390.JPG?language_id=1)