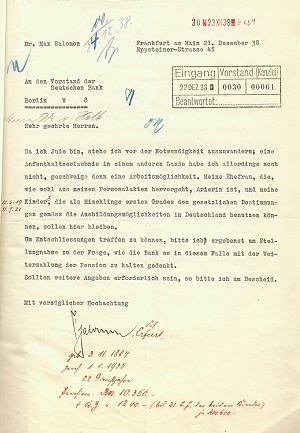

Zeige Inhalt von Salomon, Max

| Vor- und Nachname: | Max Salomon / Max S. Shellens |

| Geburtstag: | 03.11.1884 |

| Geburtsort: | Frankfurt am Main |

| Sterbetag: | 19.02.1961 |

| Sterbeort: | Plymouth, Großbritannien |

| Foto/Dokument: | |

| Lebensweg: |

Der Sohn des Frankfurter Kursmaklers Emil Salomon trat nach dem mit Promotion abgeschlossenen Jurastudium 1913 in die Dienste der Frankfurter Filiale der Disconto-Gesellschaft. Nach einer Reihe von Jahren avancierte er zum Leiter des Sekretariats (Konsortialabteilung). 1925 wechselte er zur Filiale Elberfeld (heute Teil von Wuppertal) der Disconto-Gesellschaft, wo er die Innenleitung übernahm. Mitte 1929 wurde er zum Volldirektor und Mitleiter der Filiale Erfurt der Disconto-Gesellschaft ernannt. Die Position behielt er auch nach der Fusion zwischen der Disconto-Gesellschaft und der Deutschen Bank bei. Zum Jahresende 1934 wurde er wegen seiner jüdischen Abstammung vorzeitig pensioniert. Schon Mitte 1934 verlegte Salomon seinen Wohnsitz zurück nach Frankfurt. Vom 11. November bis 20. Dezember 1938 war er im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Am 19. April 1939 emigrierte Salomon nach Großbritannien, seine nichtjüdische Ehefrau und seine beiden Kinder blieben zunächst in Frankfurt, entschlossen sich aber im Mai 1941 zur Auswanderung in die USA. In der Nachkriegszeit lebte die Familie in Großbritannien, wo Max Salomon, den Mädchennamen seiner Frau – Schellens – annahm und zu Shellens anglizierte. Unter dem Namen M. S. Shellens veröffentlichte er eine Reihe rechtsphilosophischer Schriften, die in Fachkreisen Beachtung fanden. |

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 04.03.1913 (Disconto-Gesellschaft) |

| ausgeschieden: | 31.12.1934 |

| Laufbahn: | 1913 - 1925 Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt am Main (1919, Prokurist, 1921 stv. Direktor) 1925 - 1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Elberfeld 1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Erfurt (Direktor) 1929 - 1934 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Erfurt (Direktor) |

| letzte bekannte Adresse in Deutschland: | Frankfurt am Main, Eppsteiner Str. 45, dort Stolperstein verlegt im Mai 2022 auf Initiative der Deutschen Bank |

| Emigration: | 19.04.1939 nach Großbritannien |

| Archivquelle: | HADB, P02/S1062 |

| Literatur: | M. S. Shellens, Das sittliche Verhalten zum Mitmenschen im Anschluß an Aristoteles, Hamburg: Felix Meiner Verlag 1958 |

| Weblink: |

https://spurensuche.dav-frankfurtmain.de/biografien/details/Salomon-Max.html https://catalog.princeton.edu/?f%5bauthor_s%5d%5b%5d=Salomon%2C+Max%2C+1884- |

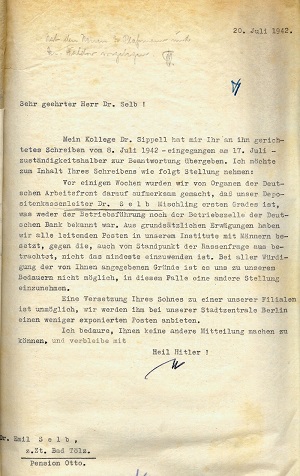

Zeige Inhalt von Schwarz, Otto

| Vor- und Nachname: | Otto Schwarz |

| Geburtstag: | 12.02.1883 |

| Geburtsort: | Freiburg im Breisgau |

| Sterbetag: | 16.11.1971 |

| Sterbeort: | unbekannt |

| Foto / Dokument: | |

| Lebensweg: |

Otto Schwarz stammte aus jüdischer Familie aus Freiburg im Breisgau. Seine Eltern waren der Kaufmann Julius Schwarz (geb. 1845) und dessen Frau Jeanette geb. Weill (geb. 1856). Er ging auf das Gymnasium Freiburg bis zur Primareife und danach auf die Handelsschule in Freiburg. Anschließend besuchte er Vorlesungen des nationalökonomischen Kollegs der Universität Berlin und University extension lectures in London. |

| Eintritt in die Deutsche Bank oder Vorläufer: | 16.02.1910 (Disconto-Gesellschaft Filiale London) |

| Austritt: | 01.10.1935 |

| Berufliche Laufbahn: | 01.11.1900 - 31.10.1901 Commanditgesellschaft Weil & Benjamin, Karlsruhe (Banklehre) 01.11.1901 - 03.03.1904 Commanditgesellschaft Weil & Benjamin, Karlsruhe und Mannheim (Angestellter) 01.04.1904 - 30.03.1905 Militärdienst beim badischen Infantrieregiment 113 in Freiburg im Breisgau als Einjährig Freiwilliger 25.04.1905 - 30.06.1906 Commerz- und Disconto-Bank, Berlin (Buchhalter in einer Berliner Depositenkasse) 02.07.1906 - 31.12.1909 Dresdner Bank, Berlin (Korrespondent der französischen Abteilung) 16.02.1910 - 15.06.1912 Disconto-Gesellschaft Filiale London (Angestellter) 16.06.1912 - 01.08.1914 Disconto-Gesellschaft, Berlin (Korrespondent in der Übersee- und Auslands-Abteilung) 05.08.1914 - Oktober 1916 Kriegsdienst 1917 - 31.01.1922 Disconto-Geselllschaft, Berlin (Korrespondent in der Übersee- und Auslands-Abteilung) 15.02.1922 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Karlsruhe (Mitleiter der Depositenkasse Werderplatz, Angestellter in der Wechsel- und Devisen-Abteilung, danach vorwiegend in der Effektenabteilung) 30.10.1929 - 01.10.1935 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Karlsruhe (Angestellter in der Effektenabteilung) ab 1946 Referent im Badischen Wirtschaftsministerium |

| Letzte bekannte Adresse: | Karlsruhe, Westendstraße 53; (ab 1938) Freiburg, Oberau 57, dort Stolperstein verlegt am 25. Oktober 2016 |

| Transport: | vom 13.-17.02.1945 Transport XIII/6 von Freiburg über Mannheim nach Theresienstadt |

| Archivquellen: | HADB, P33/Sch16; HADB, P45/S0094; HADB, F028/0689 |

| Literatur: | Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, Prag 2000, S. 675 |

| Weblinks: |

https://www.stolpersteine-in-freiburg.de/stolpersteine/otto-schwarz/ https://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_swd_43t.html |

Zeige Inhalt von Schwarzenberger, Carola

| Vor- und Nachname: | Carola Schwarzenberger | ||

| Geburtstag: | 01.04.1909 | ||

| Geburtsort: | Karlsruhe | ||

| Sterbetag: | 20.12.2005 | ||

| Sterbeort: | Miami, Florida, USA | ||

| Foto / Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Carola Schwarzenberger war die Tochter des Karlsruher Kaufmanns Leon Schwarzenberger (29. Juli 1872 in Karlsruhe - 28. November 1942 im Internierungslager Nexon, Frankreich), Inhaber des gleichnamigen Handelsgeschäfts für Alteisen, Altmetall und Rohprodukte und dessen Ehefrau Ida geb. Dietz (16. September 1870 in Offenbach - nach dem 12. August 1942 in Auschwitz-Birkenau). Carola Schwarzenbergers ältere Geschwister Rosa und Walter wurden wie die Mutter 1942 in Auschwitz ermordet. |

||

| Eintritt Deutsche Bank oder Vorläufer: | 01.11.1925 (Rheinische Creditbank Filiale Karlsruhe) | ||

| Austritt: | ca. 1937 | ||

| berufliche Laufbahn: |

01.11.1925 - 01.05.1928 Rheinische Creditbank Filiale Karlsruhe (Banklehre) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Karlsruhe, Schützenstraße 73 | ||

| Emigration: | 02.12.1939 über Rotterdam nach New York | ||

| Archivquellen: | HADB, F25/678 | ||

| Weblinks: |

https://hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I57387&tree=Hohenems https://www.geni.com/people/Karola-Zirker/6000000029078552457 |

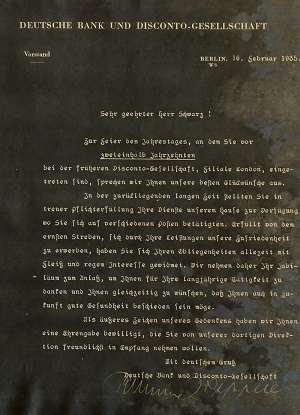

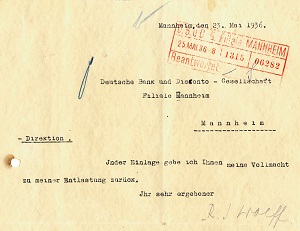

Zeige Inhalt von Schweizer, Friedrich

| Vor- und Nachname: | Friedrich Schweizer |

| Geburtstag: | 20.08.1891 |

| Geburtsort: | Karlsruhe |

| Sterbetag: | 23.12.1962 |

| Sterbeort: | Chicago |

| Dokument: | |

| Lebensweg: | Friedrich Schweizer stammte aus Karlsruhe. Seine Eltern waren Bernhard Schweizer und Anna, geb. Scheuer (30. Juni 1864 in Worms - Dezember 1935 in Karlsruhe). Über seinen Schul- und Berufsweg ist nichts bekannt. Wahrscheinlich fand er um 1910 den Weg ins Bankfach und war bei einem Vorgängerinstitut der Deutschen Bank in Baden beschäftigt. Ab Ende Oktober 1929 war die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft in Mannheim und in zahlreichen weiteren Orten in der Region vertreten. Zuletzt war Friedrich Schweizer bei der Filiale Mannheim in der Tarifgruppe III beschäftigt und erhielt eine 10-prozentige Zulage. Friedrich Schweizer heiratete am 27. März 1929 Irene, geb. Regensburger (18. Juli 1905 in Plauen - 22. Juni 2007 in Chicago). Das Paar hatte einen gemeinsamen Sohn Hans (später Henry Bernard) Schweizer (19. September 1933 in Mannheim - 15. Mai 2009 in New York). Ende Juni 1937 wurde Friedrich Schweizer wegen seiner jüdischen Herkunft von der Bank entlassen. Er erhielt ein Übergangsgeld von 1.700 Reichsmark und eine monatliche Pension von 266,67 Reichsmark, die bis Oktober 1940 gezahlt wurde. Im Juni 1939 gelang der Familie die Flucht nach Großbritannien, wo sie im kleinen Ort Dorking in Surrey, südlich von London bei Edgar C. Harvey unterkam. 1940 konnte sie in die USA weiterreisen, wo sie sich in Chicago ansiedelte. Friedrich Schweizer starb 1962. |

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt |

| Austritt: | 30.06.1937 |

| Berufliche Laufbahn: |

unbekannt - 30.06.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim |

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Große Merzelstraße 7 |

| Emigration: | Juni 1939 nach Großbritannien; 1940 in die Vereinigten Staaten |

| Archivquellen: | HADB, B381; HADB, F028/0011/2; HADB, F028/0689 |

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Friedrich-Schweizer/6000000025399930825 |

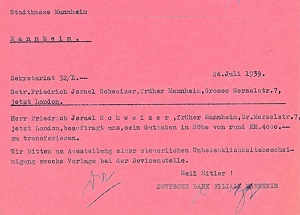

Zeige Inhalt von Selb, Erich

| Vor- und Nachname: | Erich Selb |

| Geburtstag: | 14.08.1900 |

| Geburtsort: | Mannheim |

| Sterbetag: | 01.03.1967 |

| Sterbeort: | Berlin (West) |

| Foto/Dokument: | |

| Lebensweg: |

Erich Selb war der Sohn des Mannheimer Anwalts Dr. Emil Selb (2. Juli 1869 - 21. März 1948) und dessen Ehefrau Helene geb. Ladenburg (24. Juni 1870 - 29. September 1946), Tochter von Gustav Ladenburg, Teilhaber des Bankhauses W. H. Ladenburg & Söhne. Er besuchte die Lessingschule in Mannheim, wo er im Juni 1917 das Abitur ablegt. Abschließend leistete er bis zum Kriegsende 1918 Militärdienst beim 2. Badischen Dragoner Regiment 21 im Range eines Fahnenjunkers. Ab 1919 studierte er Rechtswissenschaften an den Universitäten Frankfurt, Freiburg und Heidelberg. 1922 wurde er mit einer Arbeit zum Aktienrecht promoviert. Nach Abschluss des Studiums begann Selb eine Banklehre bei der Weinheimer Filiale der Rheinischen Creditbank, die auf ein Jahr verkürzt war. Anschließend war er noch kurze Zeit als Kassierer bei der Filiale tätig, um im September 1923 in die Mannheimer Zentrale der Rheinischen Creditbank zu wechseln, wo er in den kommenden zwei Jahren mehrere Abteilungen durchlief. Da er Auslandserfahrung suchte, trat er Anfang 1926 zum Bankhaus Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co. in Amsterdam über, das eng mit der Disconto-Gesellschaft in Berlin verbunden war. Dort konnte er sich auf den verschiedensten Gebieten des internationalen Bankgeschäfts gute Kenntnisse verschaffen. Im März 1928 schied Selb bei de Bary aus. Zur Verbesserung seiner Sprachkenntnisse verbrachte er anschließend jeweils fünf Monate in London und in Paris. Mit Unterstützung von Theodor Frank, einem der Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft, gelang Selb im März 1929 der Eintritt in die Zentrale der Großbank in Berlin. Durch die Fusion zwischen Deutscher Bank und Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929, in die auch ihre süddeutschen Tochtergesellschaften involviert waren, zerschlug sich seine geplante Versetzung zur Süddeutschen Disconto-Gesellschaft nach Mannheim. Stattdessen wurde er zunächst in der Berliner Stadtzentrale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft und ab Ende 1930 in mehreren ihrer Depositenkassen in Berlin als stellvertretender Vorsteher beschäftigt. 1932 wurde er zum Oberbeamten und Depositenkassen-Vorsteher befördert. Am 18. März 1933 heiratete er Hildegard Sperling, Tochter des Polizei-Veterinärrats Julius Sperling und dessen Frau Gertrud geb. Königsdörfer. Im September 1938 wurde er zum Vorsteher der Depositenkasse am Belle-Alliance-Platz 15 ernannt. |

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläuferinstitut: | 15.03.1922 (Rheinische Creditbank Filiale Weinheim) |

| Austritt: | 31.03.1954 (Übertritt zur Berliner Disconto Bank) |

| berufliche Laufbahn: |

15.03.1922 - 15.09.1923 Rheinische Creditbank Filiale Weinheim (Lehre und Angestellter) |

| Literatur: | Hermann Schäfer, Die Rotary Clubs im Nationalsozialismus. Die ausgeschlossenen und diskriminierten Mitglieder. Ein Gedenkbuch, Göttingen 2024, S. 649f. |

| Archivquellen: | HADB, P02/S1092; P33/S0004/II |

| Weblinks: |

https://gedenkbuch.baden-baden.de/person/selb-dr-emil/ https://gedenkbuch.baden-baden.de/person/selb-helene-geb-ladenburg/ https://www.tvbb.de/images/Tennis-Magazine/1960-1969/14---Berliner-Tennis---Blatt-1967_web.pdf |

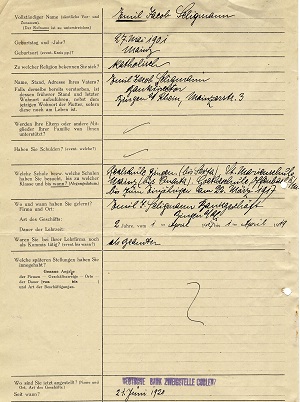

Zeige Inhalt von Seligmann, Emil

| Vor- und Nachname: | Emil Seligmann | ||

| Geburtstag: | 27.05.1901 | ||

| Geburtsort: | Mainz | ||

| Sterbetag: | 14.02.1945 | ||

| Sterbeort: | Außenlager Langenstein-Zwieberge, Konzentrationslager Buchenwald | ||

| Dokument: |

|

||

| Leben: | Emil Seligmann war der Sohn des Bankdirektors Emil J. (1863-1942) und von Anna Maria Angelika Seligmann geb. Illian (1877-1942), die nichtjüdisch war. Er und seine Schwester Christine (1903-1982) wurden unehelich geboren. Die Eltern konnten erst 1907 heiraten, nachdem der Onkel Ferdinand Seligmann (1836-1906), Inhaber der gleichmaligen Bankhauses in Bingen, bei dem Emil J. Seligmann Mitinhaber war, gestorben war. Ferdinand Seligmann war gegen die Verbindung gewesen. Emil Seligmann besuchte die Realschule in Bingen und Gymnasien in Mainz und Offenbach. Anschließend absolvierte er eine Lehre im väterlichen Bankgeschäft Emil J. Seligmann in Bingen, wo er anschließend noch für ein Jahr als Angestellter tätig war. Auf Vermittlung seines Vaters kam er im Mai 1920 zur Deutschen Bank Filiale Koblenz, um seine Ausbildung zu vervollständigen. Wegen wiederholter disziplinarischer Verstöße beendete die Filiale Koblenz die Beschäftigung bereits im Ende Februar 1921. Emil Seligmann wurde Journalist und arbeitete bis 1935 für den Rhein-Nahe-Verlag in Bingen. In den Jahren 1940/41 leistete er Kriegsdienst. Beide Eltern verstarben 1942. Nach deren Tod lebten er und seine Schwester von der Vermietung von drei Zimmern der Wiesbadener Wohnung. Im Mai 1944 mussten sie die Wohnung auf Befehl der Gestapo räumen. Emil Seligmann wurde am 4. Mai 1944 an seinem Arbeitsplatz in der Wiesbadener Ölmühle Fauth verhaftet. Die Gestapo Frankfurt wies ihn am 21. August 1944 als "politischer Mischling 1. Grades" ins Konzentrationslager Buchenwald ein. Er verstarb am 14. Februar 1945 im Außenlager Langenstein-Zwieberge des Konzentrationslagers Buchenwald. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 21.06.1920 | ||

| Austritt: | 28.02.1921 | ||

| berufliche Laufbahn: | 01.04.1917 - 01.04.1919 Bankhaus Emil J. Seligmann, Bingen, Lehre 02.04.1919 - 20.06.1920 Bankhaus Emil J. Seligmann, Bingen, Angestellter 21.06.1920 - 28.02.1921 Deutsche Bank Filiale Koblenz, Angestellter bis 1935 Rhein-Nahe-Verlag, Bingen, Journalist |

||

| letzte bekannte Adresse: | Wiesbaden, Goethestraße 5 (heute Matthias-Claudius-Straße) | ||

| Transport: | 21.08.1944 ins Konzentrationslager Buchenwald | ||

| Archivquellen: | HADB, P08/S0098 | ||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Emil-Seligmann/6000000185859165851 |

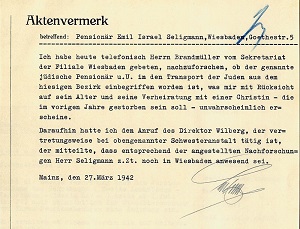

Zeige Inhalt von Seligmann, Emil J.

| Vor- und Nachname: | Emil J. Seligmann | ||

| Geburtstag: | 23.12.1863 | ||

| Geburtsort: | Mainz | ||

| Sterbetag: | 09.08.1942 | ||

| Sterbeort: | Wiesbaden | ||

| Dokument: |

|

||

| Leben: | Emil Jacob Seligmann war der Sohn von Siegfried (1824-1895), Kaufmann in Mainz, und Carolina Seligmann (1833-1875). Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. 1897 kam Emil, der lange bei einer Bank in England gearbeitet hatte, nach Bingen, um zusammen mit seinem Cousin Isidor Gross (1873-1950) als Mitinhaber in das Bankgeschaft Ferd. Se(e)ligmann Nachf. einzutreten, dessen Hauptinhaber ihr Onkel Ferdinand Seligmann (1836-1906) war. Emil J. Seligmann und Isidor Gross verstanden sich geschäftlich in den ersten Jahren gut und verkehrten auch viel privat miteinander. Am Wochenende fuhr Emil in den Rheingau nach Erbach, wo seine nicht angetraute Frau und zwei Kinder, Emil (1901-1945) und Christine (1903-1982), lebten. Einer Ehe mit einer Braut aus proletarischen Kreisen stimmte sein Onkel Ferdinand nicht zu und drohte mit Enterbung. Ferdinand Seligmann starb 21. November 1906 nach längerer schwerer Krankheit. Am 10. Februar 1907 heiratete Emil die nichtjüdische Anna Maria Angelika Illian (geb. 23. April 1877, gest. 31. Januar 1942). Da Ferdinand Seligmann in seinem Testament Isidor Gross nicht bedacht hatte, schied dieser aus der Firma aus und gründete 1907 das Bankhaus J. Gross & Co. in Bingen. Emil J. Seligmann führte die Firma Seligmann unter seinem eigenen Namen fort. Am 1. Mai 1920 wurde das Bankhaus Emil J. Seligmann von der Deutschen Bank übernommen, als Zweigstelle Bingen fortgeführt, jedoch am 30. April 1926 wegen mangelnder Rentabilität geschlossen. Emil der die Zweigstelle als Direktor geleitet hatte, erhielt noch Gehalt bis zum Jahresende 1926 und wurde zum Beginn des Jahres 1927 pensioniert. Im Sommer 1928 verlegten Emil J. Seligmann und seine Frau ihren Wohnsitz von Bingen nach Wiesbaden in die Goethestraße 5. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten war Seligmann von direkten Verfolgungsmaßnahmen durch seine nichtjüdische Ehefrau geschützt. Er starb am 9. August 1942 in der eigenen Wohnung. Seine Frau war ein halbes Jahr zuvor verstorben. Seiner Tochter Christine gewährte die Bank 1943 eine Beihilfe von 500 Reichsmark, sein Sohn Emil wurde im Sommer 1944 ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert, wo er im 14. Februar 1945 verstarb. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer): | 01.07.1897 | ||

| Austritt: | 01.01.1927 | ||

| berufliche Laufbahn: | vor 1897 im Bankgeschäft in England 01.07.1897 - 30.06.1907 Bankhaus Ferd. Se(e)ligmann Nachf., Bingen, Mitinhaber zusammen mit seinem Cousin Isidor Gross 01.07.1907 - 30.04.1920 Bankhaus Emil J. Seligmann, Bingen, Inhaber 01.05.1920 - 30.04.1926 Deutsche Bank Zweigstelle Bingen, Direktor |

||

| letzte bekannte Adresse: | Wiesbaden, Goethestraße 5 (heute Matthias-Claudius-Straße) | ||

| Literatur: | Mathilde Mayer, Die alte und neue Welt. Erinnerungen meines Lebens (= Arbeitskreis jüdisches Bingen Bd. 6), 3. Aufl., Bingen 2018. | ||

| Archivquellen: | HADB, P01/0188; HADB, P03/S1409 | ||

| Weblinks: |

https://www.juedisches-bingen.de/arbeitskreis/publikationen/buecher.html https://www.geni.com/people/Emil-Seligmann/6000000103856886868 |

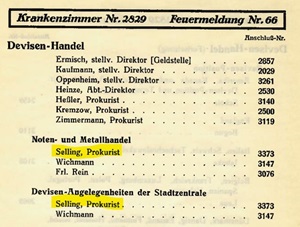

Zeige Inhalt von Selling, Martin

| Vor- und Nachname: | Martin Selling | ||

| Geburtstag: | 07.10.1893 | ||

| Geburtsort: | Nürnberg | ||

| Sterbetag: | nach dem 29.09.1944 | ||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Martin Selling stammte aus Nürnberg. Seine Eltern waren der Kaufmann Josef Selling und dessen Ehefrau Julia, geb. Neuburger. Das Paar hatte zwei weitere Kinder: Paula (geb. 8. November 1891) und Meta (geb. 5. Januar 1905). Zu seiner Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. Erstmals im Bankgewerbe nachweisbar ist er als Prokurist der Kriegskreditbank Nürnberg-Fürth, die zu Beginn des Ersten Weltkriegs gegründet worden war, um regionalen Handel- und Gewerbetreibenden mit Diskont- oder Akzeptkredit zu unterstützen. Diese Bank trat am 1. April 1920 in Liquidation. Vermutlich wechselte Martin Selling noch im gleichen Jahr zur Berliner Zentrale der Disconto-Gesellschaft, eine der führenden deutschen Großbanken. Spätestens ab 1924 ist er dort als Prokurist nachweisbar. Nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 war er im Devisenhandel des vereinten Instituts beschäftigt, wo er für den Noten- und Metallhandel zuständig war und die Devisenangelegenheiten der Berliner Stadtzentrale der Bank betreute. Als einer der letzten jüdischen Angestellten der Deutschen Bank wurde er Ende März 1938 mit nur 44 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Er erhielt eine jährliche Pension von 3500 Reichsmark. Martin Selling war verheiratet mit Betty geb. Erb, verw. Gortatowski (13. Oktober 1906 in Fordon (Westpreußen) - nach dem 1. Oktober 1944 in Auschwitz). Das Paar blieb in Berlin. Beide waren zum Arbeitseinsatz bei Siemens & Halske dienstverpflichtet und wurden Anfang November 1942 in eine Sammelunterkunft für jüdische Bürger in Berlin-Halensee in der Hektorstraße 3 eingewiesen. Dort lebten sie als Untermieter ohne eigene Möbel bei der Familie Baschwitz. Das Restvermögen der beiden wurde am 28. Februar 1943 auf Verfügung der Geheimen Staatspolizei zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen. Am 17. März 1943 wurden Martin und Betty Selling von Berlin ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Von dort brachte man ihn am 29. September 1944 und sie am 1. Oktober 1944 in das Konzentrationslager Auschwitz, wo beide ermordet wurden. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | ca. 1920 (Disconto-Gesellschaft, Berlin) | ||

| Austritt: | 31.03.1938 | ||

| berufliche Laufbahn: |

unbekannt - 1920 Kriegskreditbank Nürnberg-Fürth, Nürnberg (Prokurist) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Nürnberg, Hochstraße 32, dort Stolperstein verlegt am 22. Mai 2004; Berlin-Halensee, Joachim-Friedrich-Straße 25 bei Cohn; Berlin-Halensee, Hektorstraße 3 bei Baschwitz | ||

| Transporte: | am 17.03.1943 von Berlin nach Theresienstadt, am 29.09.1944 von Theresienstadt nach Auschwitz | ||

| Archivquellen: | HADB, B377; HADB B381 | ||

| Literatur: | Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 1187. Stadtarchiv Nürnberg (Hrsg.), Gedenkbuch für die Nürnberger Opfer der Schoa, Nürnberg 1998, S. 318. Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt, Prag 2000, S. 200. |

||

| Weblinks: |

https://www.stolpersteine-nuernberg.de/martin-selling/ https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1159690 https://zwangsraeume.berlin/de/houses/hektorstrasse-3 https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/32327-martin-selling/ https://blha-recherche.brandenburg.de/de/#/details?selectedId=2010056 |

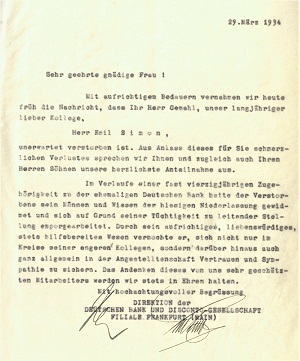

Zeige Inhalt von Simon, Emil

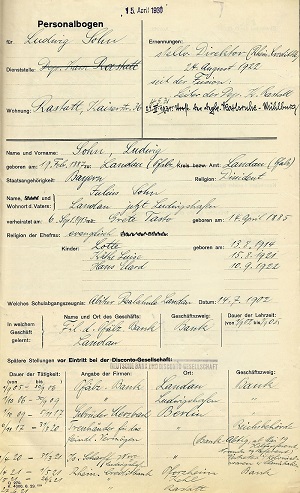

Zeige Inhalt von Sohn, Ludwig

| Vor- und Nachname: | Ludwig Sohn | ||||

| Geburtstag: | 19.02.1887 | ||||

| Geburtsort: | Landau | ||||

| Sterbetag: | 02.05.1976 | ||||

| Sterbeort: | Karlsruhe-Grötzingen | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Ludwig Sohn stammte aus einer jüdischen Familie aus Landau in der Pfalz. Er besuchte bis 1902 die Realschule Landau und begann anschließend eine dreijährige Banklehre bei der Pfälzischen Bank Filiale Landau. Danach war er ein weiteres Jahr als Angestellter für die Filiale tätig. Im Oktober 1906 wechselte er zur Zentrale der Pfälzischen Bank nach Ludwigshafen. Dort schied er 1909 aus, um im Bankhaus Gebrüder Merzbach in Berlin zu arbeiten. Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis Anfang 1920 war er als Referent in der Bankenabteilung des Treuhänders für feindliches Vermögen beschäftigt. Danach zog es ihn zurück nach Ludwigshafen, wo er für die Firma Is. Scharff Wwe. als Vertreter für Kolonialwaren und Chemikalien arbeitete. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.04.1921 (Rheinische Creditbank Filiale Pforzheim) | ||||

| Austritt: | 01.04.1937 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

01.09.1902 - 30.09.1906 Pfälzischen Bank Filiale Landau (Lehre und Angestellter) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Karlsruhe-Grötzingen, Kampmannstraße 16 | ||||

| Literatur: | Leitende Männer der Wirtschaft und der zugehörigen Verwaltung, Heppenheim 1951, S. 558. | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/S0854: HADB, P028/0688 | ||||

| Weblinks: |

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1816340 http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-3409285 https://www.archivportal-d.de/item/KD2QMBVVCLUNCQFJ757DVOI7MDOMBIHC |

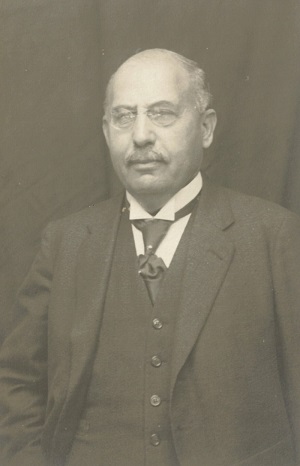

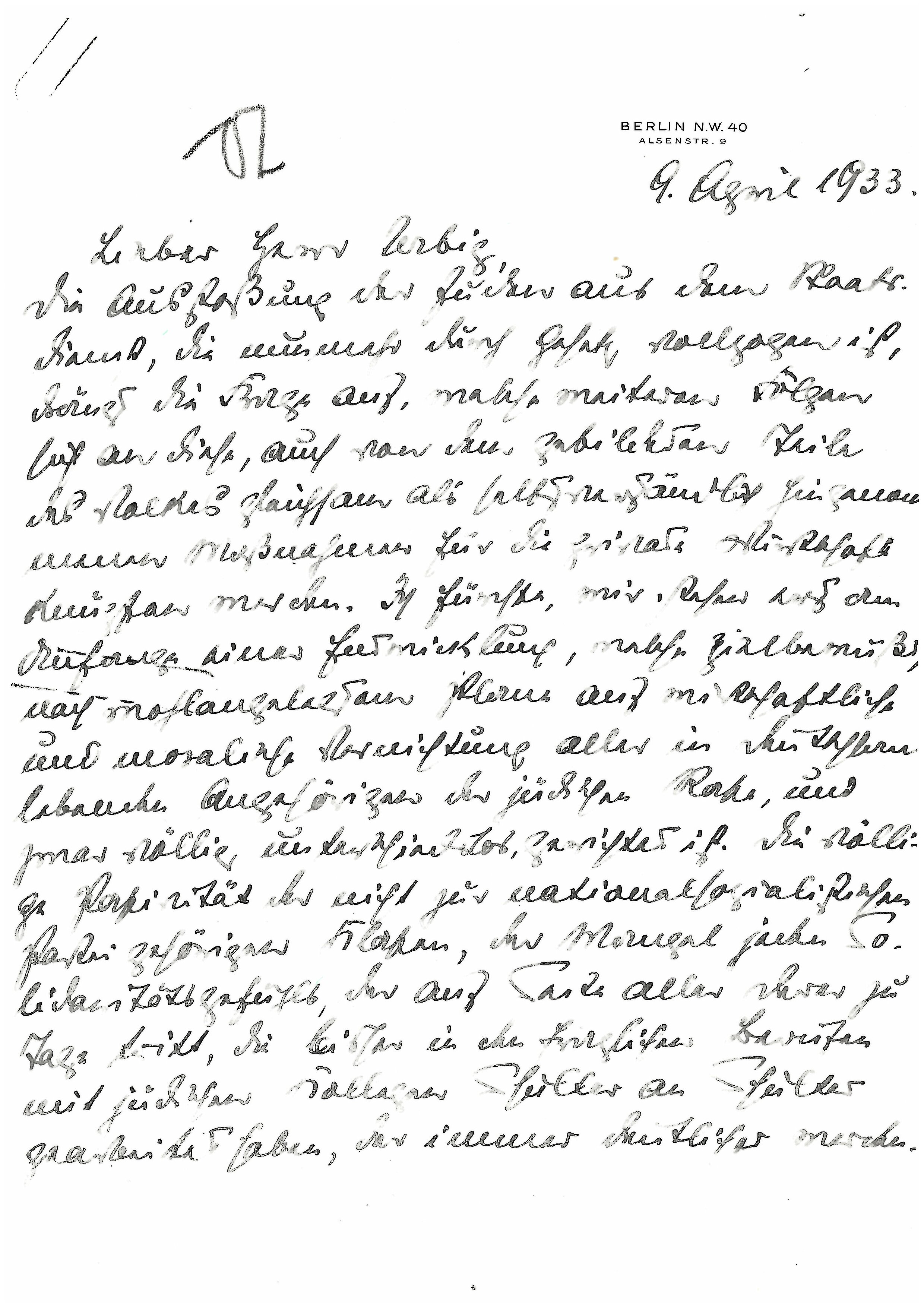

Zeige Inhalt von Solmssen, Georg

| Vor- und Nachname: | Georg Solmssen | ||||

| Geburtstag: | 07.08.1869 | ||||

| Geburtsort: | Berlin | ||||

| Sterbetag: | 10.01.1957 | ||||

| Sterbeort: | Lugano | ||||

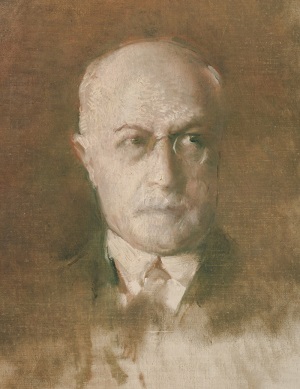

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | |||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | August 1900 (Disconto-Gesellschaft) | ||||

| ausgeschieden: | Ende Mai 1934 als Vorstandsmitglied, August 1938 als Aufsichtsratsmitglied | ||||

| Laufbahn: | 1904 - 1911 Direktor Disconto-Gesellschaft 1911 - 1929 Geschäftsinhaber Disconto-Gesellschaft 1929 - 1934 Vorstandsmitglied Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft 1933 Vorstandssprecher Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft 1934 - 1937 Aufsichtsratsmitglied Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft 1937 - 1938 Aufsichtsratsmitglied Deutsche Bank |

||||

| letzte bekannte Adresse in Deutschland: | Berlin, Alsenstraße 9 | ||||

| Emigration: | 1938 in die Schweiz | ||||

| Archivquellen: | HADB, P01/0014 | ||||

| Literatur: | Harold James / Martin L. Müller (Hrsg.), Ein deutscher Bankier. Briefe aus einem halben Jahrhundert 1900-1956, München 2012 | ||||

| Weblinks: | https://www.deutsche-biographie.de/gnd117462497.html |

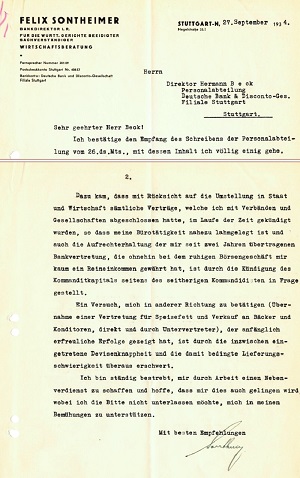

Zeige Inhalt von Sontheimer, Felix

| Vor - und Nachname: | Felix Sali Sontheimer | ||||

| Geburtstag: | 28.02.1877 | ||||

| Geburtsort: | Stuttgart | ||||

| Sterbetag: | 02.03.1943 | ||||

| Sterbeort: | Theresienstadt | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Felix Sontheimers Vorfahren waren bereits im Bankwesen seiner Heimatstadt Stuttgart integriert. Sein Onkel Gottlieb Sontheimer (1831-1897) hatte dort 1856 unter seinem Namen eine Privatbank gegründet, gehörte dem Vorstand des Stuttgarter Börsenvereins an und war über mehrere Jahrzehnte Mitglied des Israelitischen Gemeindevorsteheramts. Nach dem Besuch des Realgymnasiums absolvierte Felix ab 1892 eine Lehre im Stuttgarter Bankhaus Noerdlinger und Co. Danach war er für kurze Zeit für die Bank für Handel und Industrie in Berlin tätig, bevor er 1896 eine Stellung bei der Pariser Niederlassung der A. Goerz & Co. Ltd., einer Holding- und Finanzierungsgesellschaft für südafrikanische Minen- und Industriebeteiligungen, annahm. Zeitweise war er für diese Gesellschaft auch in London tätig. 1906 kehrte er nach Deutschland zurück und trat in die Württembergische Vereinsbank in Stuttgart ein, wo er 1910 Prokura erhielt und 1919 zum stellvertretenden Direktor befördert wurde, eine Position die er auch nach deren Übernahme durch die Deutsche Bank Ende 1924 beibehielt. Im Zuge der Weltwirtschafts- und Bankenkrise wurde Sontheimer zum Jahresbeginn 1932 frühpensioniert. Eine danach aufgebaute Wirtschaftsberatung kam nach 1933 aufgrund der fortschreitenden Diskriminierung seiner jüdischen Herkunft zum Erliegen. Auch andere Versuche einer beruflichen Neuorientierung scheiterten. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.12.1906 (Württembergische Vereinsbank) | ||||

| ausgeschieden: | 01.01.1932 | ||||

| Laufbahn: | 01.08.1892 - 06.05.1895 Bankhaus Noerdlinger & Co., Stuttgart (Lehre, Angestellter) 13.05.1895 - 23.09.1896 Bank für Handel und Industrie, Berlin 01.10.1897 - 23.11.1906 A. Goerz & Co. Ltd., Niederlassung Paris (1902/03 London) 01.12.1906 - 18.12.1924 Württembergische Vereinsbank, Stuttgart (Prokurist, stellvertretender Direktor) 18.12.1924 - 29.10.1929 Deutsche Bank Filiale Stuttgart (stellvertretender Direktor) 29.10.1929 - 01.01.1932 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Stuttgart (stellvertretender Direktor) |

||||

| letzte bekannte Adressen: | Stuttgart, Azenbergstraße 57; Eduard-Pfeiffer-Straße 43, dort Stolperstein verlegt am 21. November 2025 | ||||

| Transport: | 22./23.08.1942, Transport XIII/1, Nr. 297 von Stuttgart nach Theresienstadt | ||||

| Archivquellen: | HADB, P07/S0042 | ||||

| Literatur: | Maria Zelzer, Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden, Stuttgart 1964 | ||||

| Weblinks: |

https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/33222-felix-sontheimer/ https://www.geni.com/people/Felix-Sontheimer/6000000020091801882 https://de.findagrave.com/memorial/113168714/rosy-sontheimer https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de972202 |

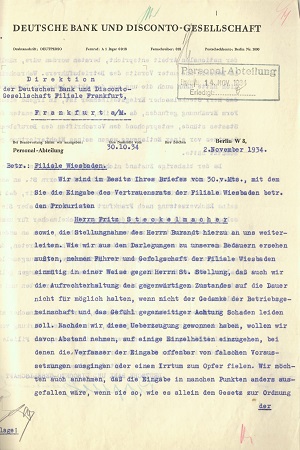

Zeige Inhalt von Steckelmacher, Fritz

| Vor- und Nachname: | Fritz Steckelmacher (Frederick Stokes) | ||

| Geburtstag: | 25.05.1885 | ||

| Geburtsort: | Mannheim | ||

| Sterbetag: | 30.12.1987 | ||

| Sterbeort: | London | ||

| Foto / Dokument: |

|

||

| Leben: | Geboren 1885 als Sohn des Mannheimer Stadtrabbiners Dr. phil. Moritz (Moshe) Steckelmacher, der aus dem tschechischen Boskovice stammte, erlangte Fritz Steckelmacher 1901 das Abitur und begann seine berufliche Laufbahn mit einer Lehre im Mannheimer Bankgeschäft Weil & Benjamin. Ab 1906 war er bei Wertpapierhäusern in London und Paris tätig. Ab Februar 1915 leistete er bis zum Ende des Ersten Weltkriegs Militärdienst. 1919 kehrte er zunächst für wenige Monate nach Mannheim zur Süddeutschen Disconto-Gesellschaft zurück, bevor er zum Bankgeschäft E. Ladenburg in Frankfurt als Börsenvertreter und Prokurist wechselte. Nachdem E. Ladenburg in der Fusion der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft 1929 aufgegangen war, arbeitete Steckelmacher als Börsenvertreter und Prokurist der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt und übernahm im Oktober 1931 die Position als Prokurist in der Filiale Wiesbaden. Mit Verweis auf Steckelmachers jüdische Herkunft bezog der "Betriebsführer" der Filiale Wiesbaden bereits ab September 1933 gegen ihn Stellung. Gemeinsam mit dem "Vertrauensrat" erwirkte der "Betriebsführer" schließlich seine Pensionierung zum 1.7.1935. 1939 emigrierte Steckelmacher mit seiner Ehefrau nach London. Bereits seit 1911 besaß er die britische Staatsangehörigkeit und änderte seinen Namen nach der Emigration zu Frederick Stokes. Die Pensionszahlungen an Stokes stellte die Deutsche Bank 1941 ein. In den 1950er-Jahren arbeitete er als Buchhalter bei einem Londoner Weinhändler. Sein Bruder Ernst, Bezirksrabbiner in Mannheim, wurde im KZ Lublin-Majdanek ermordert, sein Bruder Siegfried, Nervenfacharzt, emigrierte nach Israel. Frederick Stokes starb in London im Alter von 102 Jahren. | ||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.05.1919 (E. Ladenburg) | ||

| Austritt: | 01.07.1935 | ||

| berufliche Laufbahn: | 01.09.1901 - 31.12.1905 Weil & Benjamin, Mannheim (Banklehre, Angestellter) 01.01.1906 - 31.07.1908 Bierer & Co., London (Korrespondent) 01.08.1908 - 01.09.1911 Paul & Schweder Co., London (Arbitragen mit Paris und Berlin) 01.10.1911 - 31.07.1914 Albert Guggenheim Co., Paris (Arbitragen mit London und Holland) 1919 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim 01.05.1919 - 30.11.1929 E. Ladenburg, Frankfurt (Börsenvertreter & Prokurist) 01.12.1929 - 04.10.1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt (Börsenvertreter & Prokurist) 05.10.1931 - 30.06.1935 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Wiesbaden (Prokurist) 1950er Buchhalter in Londoner Weinfirma |

||

| letzte bekannte Adresse: | Wiesbaden, Rheinstraße 98 | ||

| Emigration: | 1939 nach London | ||

| Archivquellen: | HADB, P03/S1443; HADB, P33/St0007; HADB, P85/S0129/1 |

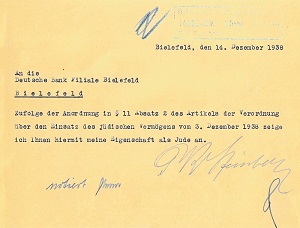

Zeige Inhalt von Steinberg, Philipp Robert

| Vor- und Nachname: | Philipp Robert Steinberg | ||||

| Geburtstag: | 30.09.1869 | ||||

| Geburtsort: | Hildesheim | ||||

| Sterbetag: | 05.02.1953 | ||||

| Sterbeort: | unbekannt | ||||

| Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Philipp Robert Steinberg stammte aus Hildesheim. Über seinen Familienhintergrund ist nichts bekannt. Nach seinem Jurastudium heiratete er am 19. August 1900 Paula, geb. Paderstein (5. September 1876 in Bielefeld - 28. Dezember 1938 in Bielefeld), Tochter des jüdischen Bielefelder Privatbankiers Hermann Paderstein (1841-1921) und dessen Frau Franziska Adolphina, geb. Cosman (1845-1921). Das Paar hatte zwei Kinder: Robert Gerhard Steinberg (9. Mai 1901 in Bielefeld - 24. Oktober 1994 in Chiavari) und Lieselotte Steinberg (geb. 13. Mai 1903 in Bielefeld). Etwa zur Zeit der Eheschließung wurde Steinberg von seinem Schwiegervater als Teilhaber in dessen seit 1863 bestehendes Bankhaus Hermann Paderstein aufgenommen. Weiterer Mitinhaber war Hermann Padersteins Sohn Ernst (20. März 1873 - 7. Oktober 1942 in Theresienstadt). 1920 wandelten die Teilhaber das Bankhaus Paderstein von einer Personengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft um. Neben den drei Familienmitgliedern trat die Deutsche Bank als Kommanditistin in die Firma ein. Hermann Paderstein verstarb im darauffolgenden Jahr. 1924 entschloss sich die Deutsche Bank, das Bankhaus Paderstein vollständig zu übernehmen und mit ihrer Filiale Bielefeld zu verschmelzen. Die Überleitung trat am 1. Januar 1925 in Kraft und mit Philipp Robert Steinberg wechselte einer der beiden Kommanditisten in die Direktion der Filiale Bielefeld der Deutschen Bank. Er blieb fünf Jahre in der Filialleitung tätig. Anfang Juli 1930, kurz nach der Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft, trat er in den Ruhestand. Er erhielt ein Übergangsgeld von 15.000 Reichsmark und eine jährliche Pension von 12.000 Reichsmark, die 1932 auf 10.350 Reichsmark herabsetzt wurde - eine Folge der Bankenkrise von 1931, die zu allgemeinen Lohn- und Pensionskürzungen führte. Die Pensionszahlungen erfolgten bis Juli 1939. Der Einstellung voraus ging eine Vereinbarung mit der Deutschen Bank, worin der Pensionsvertrag gegen eine Zahlung von 18.000 Reichsmark aufgehoben wurde. Offenbar diente die Vereinbarung dazu, seine Emigration in die Niederlande vorzubereiten, wo sein Sohn bereits seit 1935 lebte. Am 24. Juli 1939 war er erstmals in Amsterdam gemeldet, wechselte aber in der Folge mehrfach die Wohnung. Unter der deutschen Besatzung der Niederlande kamen Philipp Robert Steinberg und sein Sohn Robert Gerhard Steinberg 1943 ins Lager Westerbork. Philipp Robert Steinberg wurde am 4. September 1944 mit 2074 Lagerinsassen in Viehwagen nach Theresienstadt deportiert. Dort wurde er am 8. Mai 1945 von sowjetischen Truppen befreit und kehrte in die Niederlande zurück. 1950 nahm die Bank die Pensionszahlungen wieder auf. In dieser Zeit lebte Philipp Robert Steinberg in Plombières-lès-Dijon in Frankreich. Er starb 1953. Seinem Sohn Robert Gerhard Steinberg gelang Anfang Oktober 1944 die Flucht aus dem Lager Westerbork. Er lebte versteckt in Amsterdam in der Beethovenstraat 11 und überlebte die deutsche Besatzung. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 01.01.1925 | ||||

| Austritt: | 01.07.1930 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

ab den 1890er-Jahren - 31.12.1924 Bankhaus Hermann Paderstein (Mitinhaber) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Bielefeld, Wertherstraße 15 | ||||

| Emigration: | Juli 1939 in die Niederlande | ||||

| Transporte: | am 24.05.1943 ins Lager Westerbork; am 04.09.1944 von Westerbork nach Theresienstadt | ||||

| Archivquellen: | HADB, F063/0069; HADB, ZA40/0322 | ||||

| Literatur: | Harald Wixforth, Der Bankier für Bielefeld - Hermann Paderstein und das Bankhaus Paderstein in Bielefeld, in: 94. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg, 2009, S. 205-220. | ||||

| Weblinks: |

https://www.stadtarchiv-bielefeld.de/Portals/0/PDFs/LgB%20digital/JBHV/94JBHV2009.pdf https://www.geni.com/people/Philipp-Steinberg/6000000106695615936 https://collecties.kampwesterbork.nl/persoon/10703427 https://spurensuche-bielefeld.de/spur/judenhaus-in-der-werther-strasse/ https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130380230 https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/1df4c8c1-6ec6-4368-bb57-2653c1c790e7 https://collections.yadvashem.org/en/deportations/5092563 https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130380231 |

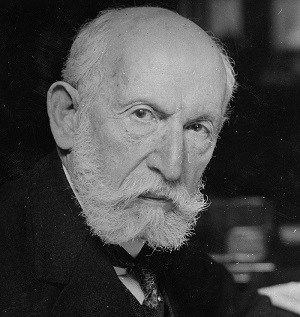

Zeige Inhalt von Steinthal, Max

| Vor- und Nachname: | Max Steinthal | ||||

| Geburtstag: | 24.12.1850 | ||||

| Geburtsort: | Berlin | ||||

| Sterbetag: | 08.12.1940 | ||||

| Sterbeort: | Berlin | ||||

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | ausführliche Biographie |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 13.12.1873 | ||||

| ausgeschieden: | 01.05.1935 | ||||

| Laufbahn: | 1866-1871 Bankhaus A. Paderstein (Lehrzeit, Prokurist) 1872-1873 A. Paderstein'scher Bankverein (Direktor) 1873-1905 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank 1905-1923 Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank 1923-1932 Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank 1932-1935 Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin, Budapester Str., Hotel Eden | ||||

| Archivquellen: | HADB, SG01/079 | ||||

| Literatur: | Max Fuchs: Max Steinthal zu seinem achtzigsten Geburtstag am 24. Dezember 1930 (Festschrift). Berlin 1930. Paul Wittig: Max Steinthal – Sein Wirken für die Berliner Hoch- und Untergrundbahnen. In: Die Fahrt – Zeitschrift der Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft, 3. Jahrgang, Nr. 3, Berlin 1931, S. 45-48. Erich Achterberg: Berliner Hochfinanz – Kaiser, Fürsten, Millionäre um 1900. Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 1965. Biografie Steinthal S. 28-33. Max Steinthal: Ein Bankier und seine Bilder. Berlin 2004. |

||||

| Weblinks: |

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Steinthal https://objekte.jmberlin.de/object/jmb-obj-173705/Stammbaum+der+Familie+Steinthal+%281720-1935%29 |

Zeige Inhalt von Steinthal, Werner

| Vor- und Nachname: | Werner Steinthal | ||||

| Geburtstag: | 15.01.1894 | ||||

| Geburtsort: | Berlin | ||||

| Sterbetag: | 17.10.1972 | ||||

| Sterbeort: | La Ciotat, Bouches-du-Rhone, Frankreich | ||||

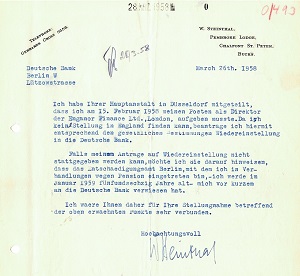

| Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Werner Steinthal war der Viertgeborene von insgesamt sieben Kindern des Deutsche-Bank-Vorstandsmitglieds Max Steinthal und dessen Frau Fanny geb. Lindenthal (13.1.1866 - 5.10.1941). Er wuchs auf in der Villa in der Uhlandstraße 191 in Berlin-Charlottenburg, die die Familie 1894 bezogen hatte. Über seine Schulausbildung ist nichts bekannt. Während des Ersten Weltkriegs leistete er Militärdienst bei der Artillerie und wurde schwer verwundet. Im April 1927 trat Werner Steinthal in die Berliner Zentrale der Deutschen Bank ein. Zwei Jahre später erhielt er Prokura. Seit Anfang 1930 war er im sogenannten Informationsbüro II tätig, das für im Ausland gehandelte Wertpapiere zuständig war. Der von seinem Vater unterstützte Versuch, in eine Geschäftsabteilung versetzt zu werden, blieb ohne Erfolg. Unter dem Eindruck sich ständig verschärfender Maßnahmen gegen Juden schied Werner Steinthal im September 1936 aus der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aus und emigrierte noch im gleichen Jahr nach Großbritannien. Seine Eltern kamen für die Reichsfluchtsteuer auf. Ihre eigene Auswanderung scheiterte. Beide starben 1940 bzw. 1941 in Berlin. Werner Steinthal lebte im Nordwesten Londons und war bis 1958 für die Firma Enganor Finance Ltd. in London tätig. Er bemühte sich anschließend um eine Wiedereinstellung bei der Deutschen Bank, die im Hinblick auf sein Alter von 64 Jahren abgelehnt wurde. Er starb 1972 im südfranzösischen Ciotat. | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 01.04.1927 | ||||

| Austritt: | 15.09.1936 | ||||

| Berufliche Laufbahn: |

01.04.1927 - 29.10.1929 Deutsche Bank Zentrale Berlin (ab 06.03.1929 Prokurist) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Charlottenburg, Uhlandstraße 191 | ||||

| Emigration: | Ende 1936 nach Großbritannien | ||||

| Literatur: | Max Steinthal. Ein Bankier und seine Bilder. Berlin 2004. | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/S1316; ZA47/0054 | ||||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Jakob-Steinthal/6000000016169418762 |

Zeige Inhalt von Strauss, Berthold

| Vor- und Nachname: | Berthold Strauss | ||||

| Geburtstag: | 04.11.1888 | ||||

| Geburtsort: | Grombach (Baden) | ||||

| Sterbetag: | für tot erklärt | ||||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||||

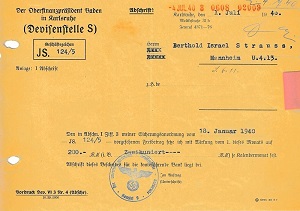

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Berthold Strauss stammte aus einem Dorf im Kraichgau. Seine Eltern waren Gustav Efraim Strauss (22. Dezember 1862 - 6. Juli 1913) und Sophie, geb. Blumenfeld (15. Mai 1859 - 5. September 1935). Über seinen Schul- und Berufsweg ist nur sehr wenig bekannt. Er blieb unverheiratet. Im September 1921 trat er in die Dienste der Rheinischen Creditbank in Mannheim. Als im Oktober 1929 die Deutsche Bank mit der Disconto-Gesellschaft fusionierte, ging auch die Rheinische Creditbank in dem vereinten Institut auf. Nachfolger der Rheinischen Creditbank wurde die neue Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim, für die Berthold Strauss weiterhin tätig war. Anfang September 1937 wurde er aufgrund seiner jüdischen Herkunft vorzeitig pensioniert. Er erhielt eine Übergangsbeihilfe von 900 Reichsmark und eine monatliche Pension von 145,83 Reichsmark, die bis zum Oktober 1940 gezahlt wurde. Von seinem Sperrkonto bei der Mannheimer Filiale der Deutschen Bank konnte er auf Anweisung der Steuerbehörden monatlich über 200 Reichsmark verfügen. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank oder Vorläufer: | 01.09.1921 (Rheinische Creditbank, Mannheim) | ||||

| Austritt: | 01.09.1937 | ||||

| berufliche Laufbahn: | 01.09.1921 - 29.10.1929 Rheinische Creditbank, Mannheim 29.10.1929 - 01.09.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, L10 6 (bei Wagner); ab 1939: U4 13 (bei Hecht); ab 1940: S6 11 (bei Beer) | ||||

| Transporte: | 11.11.1938 - 23.12.1938 Dachau 22.10.1940 Gurs vor dem 12.8.1942 Drancy 12.08.1942 Auschwitz |

||||

| Archivquellen: | HADB, F028/0054; HADB, F028/0689; HADB, K04/025 | ||||

| Weblinks: |

https://www.mahnmal-neckarzimmern.de/gedenkbuch/strauss-berthold https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de978606 https://collections.yadvashem.org/de/names/11643275 https://www.geni.com/people/Berthold-Strauss/6000000209635074866 |

Zeige Inhalt von Strauss, Else

| Vor- und Nachname: | Else Strauss | ||

| Geburtstag: | 30.07.1896 | ||

| Geburtsort: | Offenbach am Main | ||

| Sterbetag: | 29.01.1943 | ||

| Sterbeort: | Theresienstadt | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Else Strauss war die Tochter des Frankfurter Kaufmanns Siegfried Strauss und seiner Frau Flora geb. Liffmann. Nach dem Besuch des Lyzeums und der Handelsschule arbeitete sie von Mitte 1914 bis Mitte 1915 beim Frankfurter Zigarrenagenten Julius Goetz. Anfang August 1915 trat sie in die Filiale der Deutschen Bank in Frankfurt ein. Viele zum Kriegsdienst einberufene Männer wurden damals durch Frauen mit kaufmännischer Vorbildung ersetzt. Sie war eingestuft als Tarifangestellte der Gruppe II und ab 1937 der Gruppe III. Zuletzt war sie in der Wechselabteilung beschäftigt. Aufgrund einer schweren Erkrankung (Multiple Sklerose) wurde sie 1938 in den Ruhestand versetzt. Ihre Gesundheit verschlechterte sich weiterhin. Else Strauss blieb ledig. Sie verstarb Anfang 1943 im Ghetto Theresienstadt, wohin sie im August 1942 deportiert worden war. | ||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer | 02.08.1915 | ||

| ausgeschieden: | 01.04.1938 | ||

| Laufbahn: | 1914 - 1915 bei Julius Goetz, Agent der Zigarrenbranche, Frankfurt 1915 - 1938 Deutsche Bank Filiale Frankfurt (zuletzt als Tarifangestellte in der Wechselabteilung) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Marienbaderstr. 27 (vor 1935 und nach 1945 Karl-Flesch-Straße), dort Stolperstein verlegt im September 2021 auf Initiative der Deutschen Bank | ||

| Transport: | 19.08.1942 von Frankfurt nach Theresienstadt (XII/I) | ||

| Archivquellen: | HADB, P3/S1140 | ||

| Weblinks: | https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/34450-else-strauss/ https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=1497270< https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=11643353&ind=1 |

Zeige Inhalt von Trier, Alfred

| Vor- und Nachname: | Alfred Trier | ||||

| Geburtstag: | 30.03.1888 | ||||

| Geburtsort | Frankfurt am Main | ||||

| Sterbedatum: | April 1996 | ||||

| Sterbeort: | New York | ||||

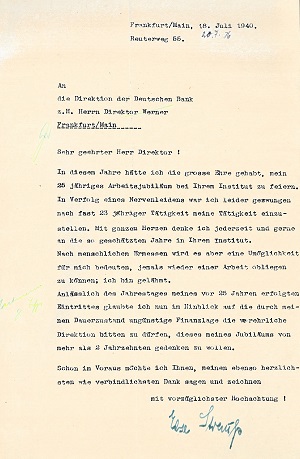

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Nach dem Schulbesuch trat Alfred Trier 1903 als Lehrling in das Frankfurter Bankhaus E. Ladenburg ein. Nach seiner Ausbildung wurde er dort festangestellt und arbeitete vornehmlich im Börsenhandel. Ende 1929 wurde das Bankhaus durch die Deutsche Bank übernommen. Aufgrund allgemeiner Rationalisierungsmaßnahmen, aber auch aus gesundheitlichen Gründen, wurde Trier, inzwischen zum Prokuristen aufgestiegen, mit nur 42 Jahren frühpensioniert. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.10.1903 (E. Ladenburg) | ||||

| ausgeschieden: | 31.12.1930 | ||||

| Laufbahn: | 01.10.1903 - 30.11.1929 Bankhaus E. Ladenburg, Frankfurt (Lehre, Angestellter, Prokurist im Börsenhandel) 01.12.1929 - 31.12.1930 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt (Oberbeamter) |

||||

| letzte bekannte Adresse in Deutschland: | Textorstraße 17, Frankfurt am Main | ||||

| Emigration: | im Februar 1939 in die USA | ||||

| Archivquelle: | HADB, P03/T0001 | ||||

| Literatur: | Die Deutsche Bank in Frankfurt am Main , 2005, S. 96 | ||||

| Weblink: | https://de.findagrave.com/memorial/81032481/alfred-trier |

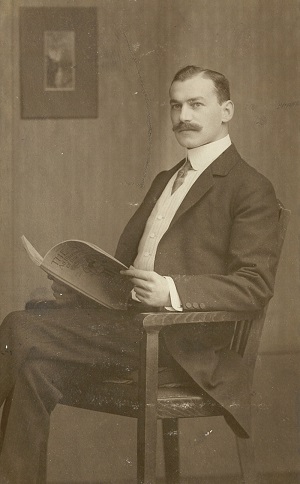

Zeige Inhalt von Wassermann, Oscar

| Vor- und Nachname: | Oscar Wassermann | ||||

| Geburtstag: | 04.04.1869 | ||||

| Geburtsort: | Bamberg | ||||

| Sterbetag: | 08.09.1934 | ||||

| Sterbeort: | Garmisch | ||||

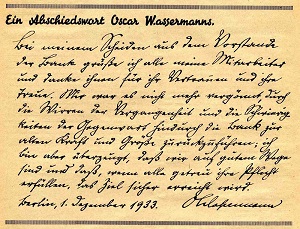

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | |||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 01.04.1912 | ||||

| ausgeschieden: | 31.12.1933 | ||||

| Beruflicher Werdegang: |

1889 - 1912 Bankhaus A.E. Wassermann Bamberg, Filiale Berlin |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin, Rauchstraße 14 | ||||

| Archivquellen: | HADB, SG01/084 | ||||

| Literatur: | Avraham Barkai, Oscar Wassermann und die Deutsche Bank - Bankier in schwieriger Zeit, München 2005 | ||||

| Weblink: |

Zeige Inhalt von Weil, Benno

| Vor- und Nachname: | Benno Weil | ||

| Geburtstag: | 05.08.1862 | ||

| Geburtsort: | Altdorf bei Ettenheim | ||

| Sterbetag: | 20.10.1941 | ||

| Sterbeort: | Genf | ||

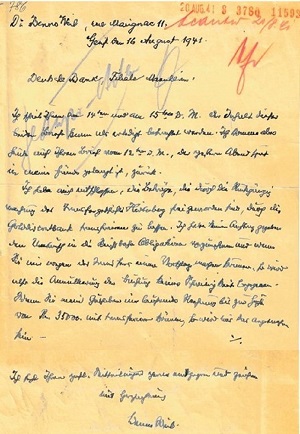

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Benno Weil stammte aus jüdischer Familie aus Ettenheim in Südbaden. Seine Eltern waren Samuel Safel Weil (19. Februar 1828 in Ettenheim - 9. April 1908 in Heidelberg) und Karolina Klara geb. Kahn (1833 in Gürben - 21. August 1883 in Ettenheim). Über seine Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. 1894 gründete er in Mannheim zusammen mit Felix Benjamin das Bankhaus Weil & Benjamin, das 1898 in die Commanditgesellschaft Weil & Benjamin umgewandelt wurde, die die beiden Gründer weiterhin leiteten. Zum Jahresbeginn 1906 ging die Firma Weil & Benjamin in der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Mannheim auf, die im Vorjahr aus der Umwandlung des Bankhauses W.H. Ladenburg entstanden war. Benno Weil wurde Mitglied des Vorstands der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft - eine Position, die er in den kommenden 20 Jahren bekleidete. Daneben war er in zahlreichen Aufsichtsräten von Industrieunternehmen und Banken vertreten, u.a. ab 1921 bei der Disconto-Gesellschaft in Berlin. Ende 1926 schied er aus dem Vorstand der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft aus und wechselte in ihren Aufsichtsrat. Als die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 in der neuen Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging, gehörte Benno Weil bis 1931 dem Aufsichtsrat des vereinigten Instituts an. 1932 und und 1933 war er Mitglied des Hauptausschusses der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft. Nach der Auflösung des Hauptausschusses blieb er noch 1934 und 1935 Mitglied des Badisch-Pfälzischen Beirats der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft. Von welcher Universität Benno Weil 1921/22 die Ehrendoktorwürde (Dr. rer. pol. h.c.) verliehen bekam, ist nicht feststellbar. Benno Weil war verheiratet mit Marie geb. Blum (29. März 1876 in Mannheim - 22. Dezember 1957 in New York). Das Ehepaar emigrierte 1939 in die Schweiz, wo es sich zunächst in Zürich aufhielt und anschließend in Genf ansiedelte. Dort starb Benno Weil im Oktober 1941. Seine Witwe emigrierte später in die USA und starb Ende 1957 in New York. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.01.1906 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) | ||

| Austritt: | 31.12.1926 | ||

| berufliche Laufbahn: |

1894 - 31.12.1905 Commanditgesellschaft Weil & Benjamin, Mannheim (Mitinhaber) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Maximilianstraße 8; Zürich, Klausstrasse 50 bei Netter; Genf, rue Marignac 11/I | ||

| Emigration: | 1939 in die Schweiz | ||

| Archivquellen: | HADB, P33/W0003/1; HADB, F028/0055; HADB, F028/0689 | ||

| Literatur: | Georg Wenzel, Deutscher Wirtschaftsführer. Lebensgänge deutscher Wirtschaftspersönlichkeiten, Hamburg 1929, Sp. 2412-2413. | ||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Benedikt-Benno-Weil/6000000077021162179 https://blha-recherche.brandenburg.de/de/#/details?selectedId=2013809 |

Zeige Inhalt von Weil, Ludwig

| Vor- und Nachname: | Ludwig Weil | ||||

| Geburtstag: | 21.05.1884 | ||||

| Geburtstort: | Oppau bei Ludwigshafen | ||||

| Sterbetag: | 23.10.1956 | ||||

| Sterbeort: | Westwood, New Jersey, USA | ||||

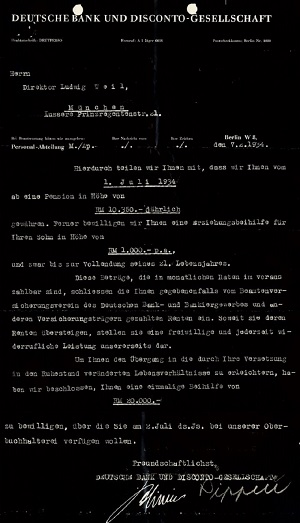

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Ludwig Weil wurde 1884 in Oppau, einem Stadtteil von Ludwigshafen, als Sohn des Finanzbeamten und Ehrenbürgers der Gemeinde Leimersheim Abraham Weil geboren. Dort besuchte er die Volksschule sowie die Realschule. Danach absolvierte er eine Banklehre bei dem 1785 gegründeten Bankhaus W. H. Ladenburg & Söhne in Mannheim und wurde im Anschluss daran als Angestellter übernommen. 1905 ging diese Privatbank in der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft auf. Weil blieb bis 1918 bei deren Mannheimer Zentrale, zuletzt im Rang eines Prokuristen. Vom März 1916 bis zum Kriegsende im November 1918 leistete er Militärdienst als Sanitätsunteroffizier. Danach wurde er für kurze Zeit Direktor der Filiale Kehl der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft, kehrte aber 1919 nach Mannheim zurück, um sich auf die kommende Position als Direktor der Filiale Kaiserslautern der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft vorzubereiten. Nach der Eingliederung der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in die neue Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 blieb Weil noch bis Sommer 1930 Direktor der Filiale Kaiserslautern. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.12.1900 (W. H. Ladenburg & Söhne, Mannheim) | ||||

| ausgeschieden: | 30.06.1934 | ||||

| Laufbahn: | 01.12.1900 – 01.12.1902 W. H. Ladenburg & Söhne, Mannheim (Lehre) 01.12.1902 – 1905 W. H. Ladenburg & Söhne, Mannheim (Angestellter) 1905 – 15.11.1918 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (Angestellter; später Handlungsbevollmächtigter; 01.01.1914 Prokurist) 15.11.1918 – 01.04.1919 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Kehl (Direktor) 01.04.1919 - Juni 1919 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim Juni 1919 – 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Kaiserslautern (Direktor) 29.10.1929 - 31.07.1930 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Kaiserslautern (Direktor) 01.08.1930 - 30.06.1934 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale München (Direktor) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Äußere Prinzregentenstraße 21, München | ||||

| Emigration: | 1935 in die USA | ||||

| Archivquellen: | HADB, P06/W0039; P33/W0001 | ||||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Ludwig-Weil/6000000035245119379 https://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20438/Leimersheim%20Rheinpfalz%2020200131.jpg |

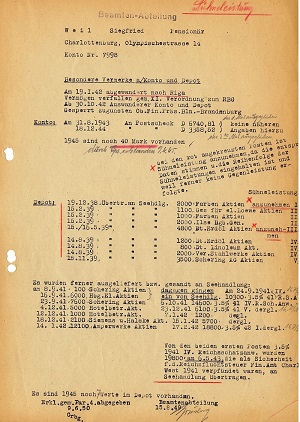

Zeige Inhalt von Weil, Siegfried

| Vor- und Nachname: | Siegfried Weil | ||

| Geburtstag: | 22.06.1882 | ||

| Geburtsort: | Schweinfurt | ||

| Sterbetag: | unbekannt | ||

| Sterbeort: | Riga | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Siegfried Weil stammte aus Schweinfurt in Bayern. Seine Eltern waren Ignatz Weil (21. April 1850 - 26. März 1908) und Fanni geb. Ehmann (15. Februar 1859 - 28. September 1919). Über seinen Schul- und Ausbildungsweg ist nichts bekannt. Erstmals nachweisbar ist er als Prokurist bei der Berliner Zentrale der Disconto-Gesellschaft im Jahr 1924. Nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 war Weil als Leiter der Korrespondenz der Devisenabteilung im Rang eines Prokuristen eingesetzt. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde er wahrscheinlich 1936 frühzeitig pensioniert. Weil, der nicht verheiratet und kinderlos war, wohnte seit 1930 in der Schwarzburgallee 6 in Berlin-Charlottenburg, die 1936 in Olympische Straße umbenannt wurde. 1937 begann er Vorbereitungen für eine Auswanderung zu treffen. Er beantragte einen Reisepass und musste einen Teil seiner Wertpapiere als Sicherheit für eine möglicherweise zukünftig fällige Reichsfluchtsteuer beim Finanzamt Charlottenburg-West verpfänden. Im Anschluss an den Novemberpogrom 1938 wurde er von der Gestapo verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen verbracht. Ende Dezember kam er wieder frei. Seinen beträchtlichen Wertpapierbesitz verlor er nach und nach an den Staat. Für jede der fünf Raten der Judenvermögensabgabe war er gezwungen, einzelne Papiere in Zahlung zu geben. Im Dezember 1941 erhielt er ein achtseitiges Formular, auf dem sämtliche Einrichtungsgegenstände seiner Wohnung aufzulisten waren. Am 19. Januar 1942 wurde Siegfried Weil zusammen mit ungefähr 1000 Berliner Juden nach Riga deportiert und dort vermutlich erschossen. Aufgrund der 11. Verordnung des sogenannten Reichsbürgergesetzes verfiel sein Vermögen dem Deutschen Reich. Sein zurückgelassener Hausrat wurde verkauft, seine Pension und sein restliches Bankguthaben durch die Vermögensverwertungsstelle beim Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg zu Gunsten des Staates eingezogen. Seine verbliebenen Wertpapiere waren zwar für das Reich gesperrt, wurden aber bis Kriegsende nicht eingezogen und verblieben bei der Bank. Da Siegfried Weil ohne Nachkommen war, beanspruchte in der Nachkriegszeit die Jewish Restitution Successor Organization (IRSO) die verbliebenen Wertpapiere und die inzwischen ausgeschütteten Dividenden. Ende 1958 entschieden die Wiedergutmachungsämter von Berlin, dass der Gegenwert der Wertpapiere und Dividenden in Höhe von 6.687,58 DM an die von der IRSO bevollmächtigte Allgemeine Treuhand-Organisation auszuzahlen war. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||

| Austritt: | ca. 1936 | ||

| berufliche Laufbahn: |

1924 - Oktober 1929 Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin (Prokurist) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Charlottenburg, Olympische Straße 14 (bis 1936 Schwarzburgallee 6) | ||

| Transport: | 9. Transport am 19.01.1942 von Berlin nach Riga | ||

| Archivquellen: | HADB, B377; HADB, DB(alt)/0963; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam, 36A (II) 39220 | ||

| Literatur: | Berliner Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 1322. | ||

| Weblinks: |

https://blha-digi.brandenburg.de/rest/dfg/jJuglRCfmRRIjPUK https://www.berlin.de/sen/finanzen/ueber-uns/architektur-geschichte/artikel.5186.php https://www.geni.com/people/Siegfried-Weil/6000000002281774782 |

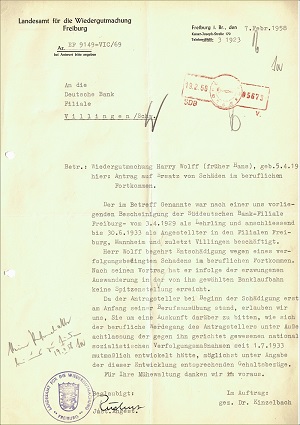

Zeige Inhalt von Wolff, Hans

| Vor- und Nachname: | Hans Wolff | ||||

| Geburtstag: | 05.04.1911 | ||||

| Geburtsort: | Freiburg (Breisgau) | ||||

| Sterbetag: | 30.07.1986 | ||||

| Sterbeort: | England | ||||

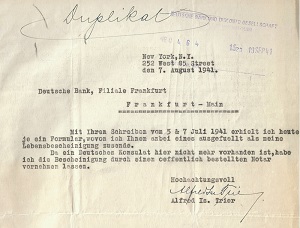

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Hans Wolff war der Sohn des Direktors der Filiale Freiburg der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft Willy Wolff. Nach dem Besuch des Gymnasiums bis zur Obersekunda in Freiburg, wechselte er 1928 an die dortige Oberhandelsschule, die er im folgenden Jahr nach der Unterprima abschloss. Anschließend begann er seine Lehre bei der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft Filiale Freiburg, die er nach der Fusion der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft zur Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 in deren Freiburger Filiale fortsetzte. Nach Abschluss der Lehre arbeitete Wolff von Mitte 1931 bis Mitte 1933 in den Filialen der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft in Freiburg, Mannheim und zuletzt in Villingen. Der Anfang Juni 1933 in der antisemitischen Wochenzeitung „Der Stürmer“ erschienene, gegen ihn gerichtete Hetzartikel "Jud Wolff der Sadist von Freiburg" veranlassten ihn, aus der Bank auszuscheiden und Deutschland zu verlassen. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 03.04.1929 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft) | ||||

| ausgeschieden: | 30.06.1933 | ||||

| Laufbahn: | 03.04.1929 - 31.03.1931 Süddeutschen Disconto-Gesellschaft Filiale Freiburg, im Oktober 1929 fusioniert zur Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Freiburg (Lehre) 31.03.1931 - 30.06.1931 Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Freiburg (Angestellter) 30.06.1931 - 01.11.1932 Deutsche Bank und Disconto- Gesellschaft Filiale Mannheim (Angestellter) 01.11.1932 - 30.06.1933 Deutsche Bank Filiale Villingen (Devisenabteilung) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Niederestraße 17, Villingen. Stolperstein verlegt am 22.11.2023 an seinem Elternhaus in Freiburg, Güntertalstraße 61 | ||||

| Emigration: | 1933 nach Großbritannien | ||||

| Archivquellen: | HADB, P25/W26 | ||||

| Literatur: | Andreas Meckel, Der Verlust der Heimat. Die Freiburger Bankiersfamilie Wolff, in: Badische Zeitung, 14.12.2024 |

Zeige Inhalt von Wolff, Richard

| Vor- und Nachname: | Richard Wolff | ||||

| Geburtstag: | 22.12.1893 | ||||

| Geburtstort: | Ludwigshafen | ||||

| Sterbetag: | 30.03.1959 | ||||

| Sterbeort: | London | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Richard Wolff wurde 1893 in Ludwigshafen als Sohn des königlichen bayerischen Kommerzienrats und Großkaufmann Moritz Wolff (geb. 28. Dezember 1854, gest. 29. November 1925) geboren, der auch viele Jahre Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde in Ludwigshafen war. Nach Besuch des Realgymnasiums in seiner Heimatstadt absolvierte Richard Wolff eine Lehre bei der Kaffeeimportfirma J. Wolff & Co. in Ludwigshafen, für die er anschließend noch einige Monate als Angestellter tätig war. Im Frühjahr 1912 zog er nach Hamburg, wo er für die neu eröffnete Filiale der Bank für Handel und Industrie arbeitete. Anderthalb Jahre später ging er nach London, um bei der British Colonial Import & Export Company Auslandserfahrung zu sammeln. Der Kriegsbeginn im Sommer 1914 zwang ihn zur Rückkehr nach Deutschland. Er fand eine neue Beschäftigung als Korrespondent bei der Mannheimer Zentrale der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft. Anfang 1919 wurde Wolff zum Vorsteher der neu eröffneten Depositenkasse der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Ludwigshafen ernannt und Ende 1919, als diese in die Filiale Ludwigshafen umgewandelt wurde, zu deren Direktor. Nach der Eingliederung der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in die fusionierte Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft im Herbst 1929 blieb Wolff Direktor der Filiale Ludwigshafen. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung musste er im Mai 1936 aus der Deutschen Bank ausscheiden. Ihm wurden die Bezüge bis einschließlich Mai 1937 zuzüglich einer Abfindung von einem Jahresgehalt garantiert und einmalig in einer Summe ausgezahlt. Seit dem 19. September 1933 war Wolff mit Hedwig Rupp (geb. 3. Februar 1902 in Stuttgart) verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, Reinhard (geb. 17. August 1929) und Frank (geb. 25. September 1935). 1936 emigrierte die Familie nach London. Wolff starb dort 1959. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.10.1914 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 23.05.1936 | ||||

| Laufbahn: | 01.09.1909 - 01.09.1911 J. Wolff & Co. Großhandel, Ludwigshafen (Lehre) 01.09.1911 - 23.03.1912 J. Wolff & Co. Großhandel, Ludwigshafen (Angestellter) 24.03.1912 - 01.10.1913 Bank für Handel und Industrie Filiale Hamburg (Korrespondent) 01.10.1913 - 01.08.1914 British Colonial Import & Export Company Ltd., London (Korrespondent) 01.10.1914 - 31.12.1918 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (Korrespondent) 01.01.1919 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Ludwigshafen (seit 30.06.1919 Direktor) 29.10.1929 - 23.05.1936 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Ludwigshafen (Direktor) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Ludwigshafen, Maxstraße 30 | ||||

| Emigration: | London, Großbritannien | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02a/W0011; P33/W0009; P33/W00021 | ||||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Richard-Wolff/6000000059011160837 |

Zeige Inhalt von Wolff, Willy

| Vor- und Nachname: | Willy Wolff | ||

| Geburtstag: | 23.05.1871 | ||

| Geburtsort: | Neviges | ||

| Sterbetag: | 25.01.1964 | ||

| Sterbeort: | Freiburg i. Br. | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Willy Wolff, Sohn des Kaufmanns Markus Wolff (1833-1928) aus Neviges, besuchte das Realgymnasium in Langenberg, das er nach der 10. Klasse verließ. 1886 begann er eine dreijährige Banklehre beim Barmer Bankverein im heutigen Wuppertal. Dort blieb er noch bis 1891 als Angestellter beschäftigt. Anschließend wechselte er zur Privatbank Hermann Isaac in Ruhrort, wo er fünf Jahre als Kassierer tätig war. Von 1896 bis 1904 war er bei der Privatbank Veit L. Homburger in Karlsruhe als Kassierer und Prokurist beschäftigt. Nach einer weiteren kurzen Station in Kassel als Mitleiter beim Bankhaus Gebr. Goldschmidt, wohin ihn die Mannheimer Privatbank W.H. Ladenburg & Söhne entsandt hatte, trat er 1905 in die Dienste der neugegründeten Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Mannheim, die aus dem Bankhaus Ladenburg hervorgegangen war. 1906 wechselte er als Direktor zur Filiale Freiburg der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft, die 1929 in der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging. Zum Jahresbeginn 1933 ging Willy Wolff in Pension. 1906 heiratete er Berta Haarburger (1883-1928) aus Rotweil. Das Paar hatte zwei Kinder: Margot (10. November 1907 - 7. Dezember 2000) und Hans (5. April 1911 - 30. Juli 1986). Die immer stärker werdenden Repressionen des NS-Staats verlangten ihm hohe Zahlungen für die "Sühneabgabe" und die "Reichsfluchtsteuer" ab. Wolff emigrierte im Frühjahr 1939 zu seiner verheirateten Tochter nach Arnheim in den Niederlanden. Sein restliches Vermögen wurde Anfang 1940 von der Gestapo beschlagnahmt und die Pensionszahlung eingestellt. Nach dem Besetzung der Niederlande durch deutsche Truppen fiel er erneut unter die nationalsozialistischen Judengesetze. Im November 1942 kam er zunächst ins Sammellager Westerbork, wo sich die Familie seiner Tochter bereits seit Januar 1942 befand und bis Kriegsende 1945 verblieb. Am 18. Januar 1944 wurde Wolff von Westerbork nach Theresienstadt deportiert, wo er im Mai 1945 von sowjetischen Truppen befreit wurde. Nach kurzen Aufenthalten in England und der Schweiz kehrte Wolff im März 1947 nach Freiburg zurück, wo er seinen Lebensabend verbrachte und mit seinen Nachfolgern in der Filiale Freiburg in freundschaftlichem Kontakt stand. Die Pensionszahlungen wurden wiederaufgenommen und er erhielt eine Entschädigung für die entgangenen Leistungen. In den späten 1950er-Jahren erfolgte die Rückerstattung seiner Vermögensverluste. Wolff verstarb 1964 im Alter von 92 Jahren. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.06.1905 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) | ||

| ausgeschieden: | 01.01.1933 (pensioniert) | ||

| Laufbahn: | 15.08.1886 - 15.08.1889 Barmer Bankverein, Barmen (Lehre) 15.08.1889 - 30.09.1891 Barmer Bankverein, Barmen (Angestellter) 01.10.1891 - 30.09.1892 Militärdienst 01.04.1892 - 31.12.1895 Bankhaus Hermann Isaac, Ruhrort (Kassierer) 01.04.1896 - 01.10.1904 Bankhaus Veit L. Homburger, Karlsruhe (Kassierer und Prokurist) 01.10.1904 - 01.06.1905 Bankhaus Gebr. Goldschmidt, Kassel (Mitleiter) 01.06.1905 - 31.05.1906 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim 01.06.1906 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Freiburg (Direktor) 30.10.1929 - 31.12.1932 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Freiburg (Direktor) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Günterstalstraße 61, Freiburg i. Br., dort Stolperstein verlegt am 22. November 2023 | ||

| Emigration: | 01.04.1939 nach Arnheim (Niederlande) | ||

| Transporte: | 18.11.1942 ins Lager Westerbork 18.01.1944 ins Lager Theresienstadt |

||

| Archivquellen: | HADB, P25/W20, P25/W25 | ||

| Literatur: | Gerhard Hirschfeld, Niederlande, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, München 1991, S. 157; Andreas Meckel, Der Verlust der Heimat. Die Freiburger Bankiersfamilie Wolff, in: Badische Zeitung, 14.12.2024 | ||

| Weblinks: |

https://collections.arolsen-archives.org/en/document/130403310 https://www.gedenkbuch-wuppertal.de/de/person/wolff-4 https://www.stolpersteine-in-freiburg.de/stolpersteine/willy-wolff/ |

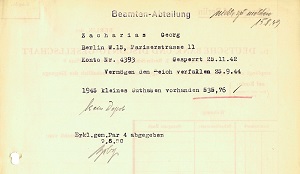

Zeige Inhalt von Zacharias, Georg

| Vor- und Nachname: | Georg Zacharias | ||

| Geburtstag: | 09.06.1880 | ||

| Geburtsort: | Garnsee (Westpreußen), heute Gardeja (Polen) | ||

| Sterbetag: | 18.08.1942 | ||

| Sterbeort: | Riga | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Georg Zacharias stammte aus Garnsee in Westpreußen. Seine Eltern waren der Kreiswundarzt Dr. Siegfried Zacharias und seine Ehefrau Henriette, geb. Hirschberg. Das Paar hatte drei weitere Kinder: Kurt, Edith und Elsbeth. Nach dem Tod des Vaters verlegte die Mutter den Wohnsitz nach Marienwerder, wo die Kinder die Schule besuchten. 1900 zog die Familie nach Berlin-Charlottenburg. Georg absolvierte eine Banklehre und war anschließend als Angestellter in der Berliner Zentrale der Deutschen Bank in der Mauerstraße beschäftigt. Über seine Bankkarriere haben sich keine Informationen erhalten. Vermutlich wurde er im Zuge des allgemeinen Personalabbaus in Folge der Fusion mit der Disconto-Gesellschaft und der Weltwirtschafts- und Bankenkrise bereits zu Beginn der 1930er-Jahre frühpensioniert. Georg und seine Schwestern Edith und Elsbeth, die kaufmännische Sekretärinnen bei der Erzhandelsfirma Rawack & Gruenfeld waren, blieben unverheiratet und lebten lange Zeit zusammen in einem Haushalt, zunächst in der Knesebeckstraße 46/47. 1939 wurden sie gezwungen, die Wohnung aufzugeben, und zogen in die Pariser Straße 11. Dort lebten sie in einer Art familiärer Notgemeinschaft in drei Zimmern im 2. Stock. Die Geschwister Zacharias wurden am 15. August 1942 vom Güterbahnhof Putlitzstraße in Berlin-Moabit nach Riga-Sakirotva deportiert und dort drei Tage später in den Wäldern von Rumbula und Bikernieki ermordet. Der Bruder Kurt Zacharias war Arzt in Berlin-Neukölln. Er verließ 1938, nachdem er seine Praxis aufgeben musste, mit seiner Frau Else Deutschland und lebte in Paris, wo er versuchte die Einbürgerung zu erlangen. Mitte der 1950er Jahre praktizierte er wieder als Arzt in Pirmasens. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||

| Austritt: | unbekannt | ||

| berufliche Laufbahn: |

ca. 1900 - ca. 1930 Deutsche Bank Zentrale Berlin |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Wilmersdorf, Pariser Straße 11, dort Stolperstein verlegt am 22.06.2014 | ||

| Transport: | 18. Transport am 15. August 1942 von Berlin nach Riga | ||

| Archivquellen: | HADB, DB(alt)/00963; HADB, B377 | ||

| Literatur: | Berliner Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 1384. | ||

| Weblinks: |

https://www.stolpersteine-berlin.de/de/pariser-str/11/georg-zacharias https://www.geni.com/people/Georg-Zacharias/6000000103786482841 |