Zeige Inhalt von Gandzior, Josef

| Vor- und Nachname: | Josef Gandzior | ||

| Geburtstag: | 15.06.1885 | ||

| Geburtsort: | Laband bei Gleiwitz, heute Łabędy | ||

| Sterbetag: | unbekannt | ||

| Sterbeort: | Kulmhof (Chełmno) | ||

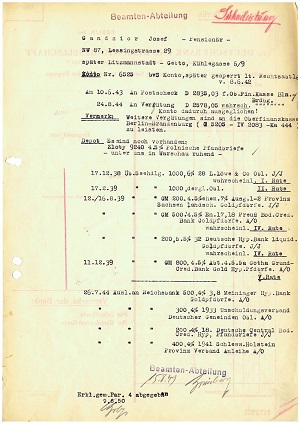

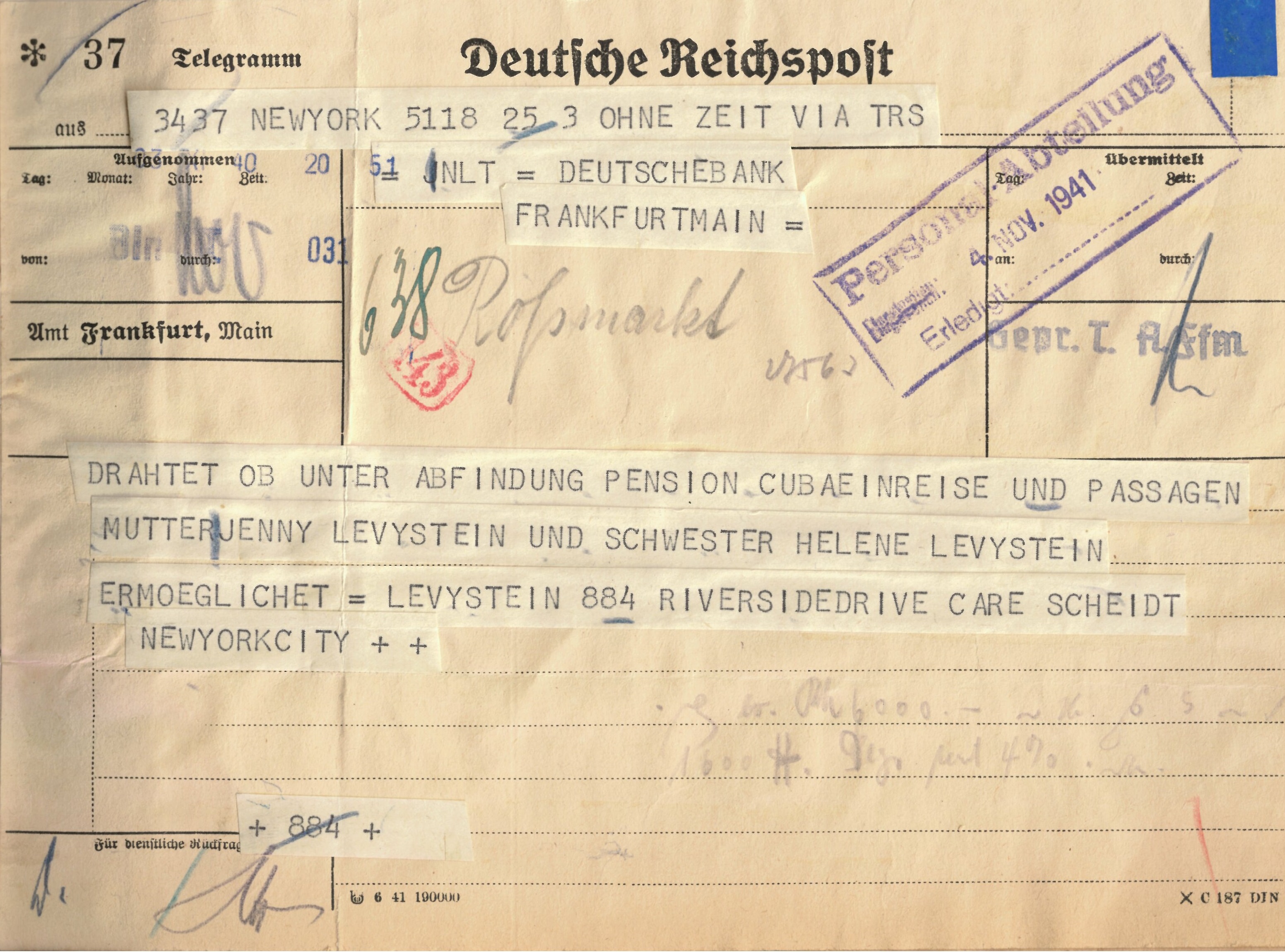

| Dokument: |

|

||

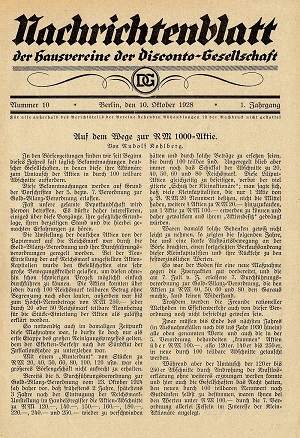

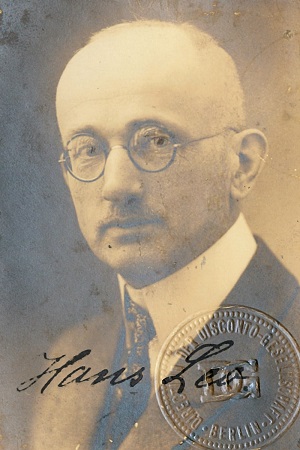

| Lebensweg: | Josef Gandzior stammte aus einer jüdischen Familie aus Oberschlesien. Seine Eltern waren Moritz Gandzior (5. Juli 1858 in Rybnik - 2. April 1937) und Bertha, geb. Blumenfeld (10. April 1868 in Peiskretscham - 6. Mai 1940 in Gleiwitz). Über seine Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. Erstmals nachweisbar ist er 1928 als Angestellter der Disconto-Gesellschaft in Berlin, wo er in der Akkreditiv-Abteilung arbeitete. Nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 war er in der Berliner Zentrale des vereinten Instituts in der Abteilung Reich-Banken tätig. In Range eines Prokuristen betreute er das laufende Geschäft mit den inländischen Banken der Buchstabengruppe O-Z. Letztmals nachweisbar ist er an dieser Stelle Ende 1936. Wegen seiner jüdischen Abstammung wurde er 1937/38 in den vorgezogenen Ruhestand versetzt. Seine jährliche Pension betrug 3.600 Reichsmark. Josef Gandzior war verheiratet mit Frieda, geb. Hamburger (15. November 1885 in Sorau - 9. Mai 1942 in Kulmhof (Chełmno)). Das Ehepaar wurde am 1. November 1941 mit dem 4. Transport von Berlin nach Litzmannstadt/Lodz deportiert. Am 9. Mai 1942 wurden Josef und Bertha Gandzior von dort ins Vernichtungslager Kulmhof (Chełmno) verschleppt und ermordet. Ihr Vermögen wurde seitens des NS-Staats konfisziert und eingezogen. Einzige überlebende Familienangehörige war Josef Gandziors Schwester Margot Jacoby geb. Gandzior (3. April 1905 in Gleiwitz - 19. Februar 2002), die in den 1950er-Jahren ein Rückerstattungsverfahren führte. Margot Jacoby hatte Ende der 1920er- und Anfang der 1930er-Jahre zunächst für die Filiale der Disconto-Gesellschaft und ab Oktober 1929 für die Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft in Gleiwitz gearbeitet. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank oder Vorläufer: | unbekannt (Disconto-Gesellschaft) | ||

| Austritt: | wahrscheinlich 1937/38 | ||

| Berufliche Laufbahn: | unbekannt - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft Berlin 29.10.1929 - ca. 1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Abteilung Reich-Banken (Prokurist) |

||

| Letzte bekannte Adresse: | Berlin-Tiergarten, Lessingstraße 29; Lodz, Kühlegasse 6/9 | ||

| Transporte: | 01.11.1941 von Berlin nach Litzmannstadt/Lodz 09.05.1942 von Litzmannstadt/Lodz nach Kulmhof (Chełmno) |

||

| Archivquellen: | HADB, B377; HADB, DB(alt)/0963 | ||

| Literatur: | Josef Gandzior, Das Reise-Akkreditiv, in: Nachrichtenblatt der Hausvereine der Disconto-Gesellschaft, 1928, H. 12, S. 245-246 | ||

| Weblinks: |

https://blha-digi.brandenburg.de/rest/dfg/ondRlvNOVOGXCOhj https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1054324 |

Zeige Inhalt von Gemmer, Wilhelm

| Vor- und Nachname: | Wilhelm Gemmer |

| Geburtstag: | 06.05.1880 |

| Geburtsort: | Singhofen |

| Sterbetag: | 14.04.1971 |

| Sterbeort: | Königstein |

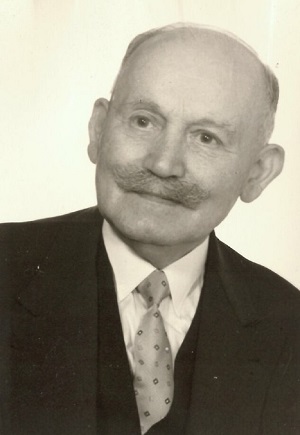

| Foto / Document: | |

| Leben: |

Wilhelm Gemmer wurde 1880 in Singhofen bei Nassau geboren. Er war evangelisch, konvertierte jedoch bei der Heirat mit seiner Frau Luise zum jüdischen Glauben. 1906 trat er in die Disconto-Gesellschaft ein und war nach der Fusion mit der Deutschen Bank 1929 in der Buchhaltung der Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt tätig. Zum 1. Oktober 1931 wurde er aus gesundheitlichen Gründen im Alter von 51 Jahren pensioniert. Gemmer emigrierte im August 1939 nach Großbritannien, wo er 1940 in Douglas auf der Isle of Man interniert wurde. Er kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg in sein altes Wohnhaus in der Kirchstraße 12 in Königstein zurück, wo er im Alter von 90 Jahren verstarb. Seine Frau wurde 1942 in Theresienstadt und seine Tochter 1943 in Auschwitz ermordet. |

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 15.06.1906 (Disconto-Gesellschaft) |

| Austritt: | 30.09.1931 |

| Laufbahn: | 15.06.1906 - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt 29.10.1929 - 30.09.1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt (Buchhaltung) |

| letzte bekannte Adresse: | Königstein, Kirchstraße 12 (nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt) |

| Emigration: | im August 1939 nach Großbritannien; 1940 interniert in Douglas (Isle of Man) |

| Archivquellen: | HADB, P03/G0133; HADB, P03/G0107 |

| Weblink: |

https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=de&itemId=11503935&ind=1 https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=de&itemId=11503936&ind=1 |

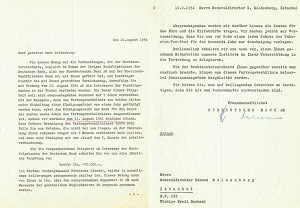

Zeige Inhalt von Goldenberg, Edmond

Zeige Inhalt von Gotthilff, Ernst

| Vor- und Nachname: | Ernst Gotthilff | ||

| Geburtstag: | 25.05.1870 | ||

| Geburtsort: | Rummelsburg (Pommern), heute Miastko | ||

| Sterbetag: | 26.02.1943 | ||

| Sterbeort: | Theresienstadt | ||

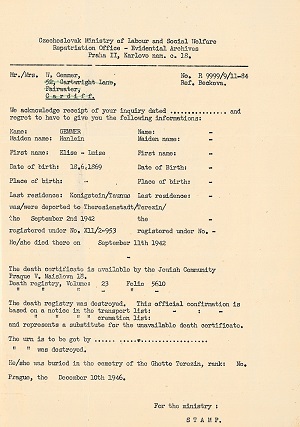

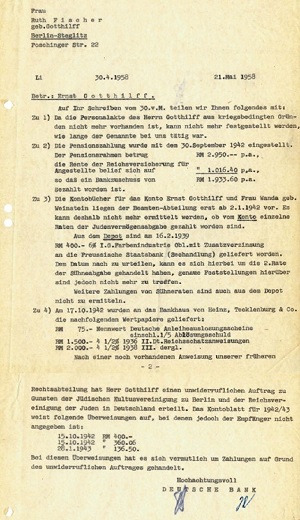

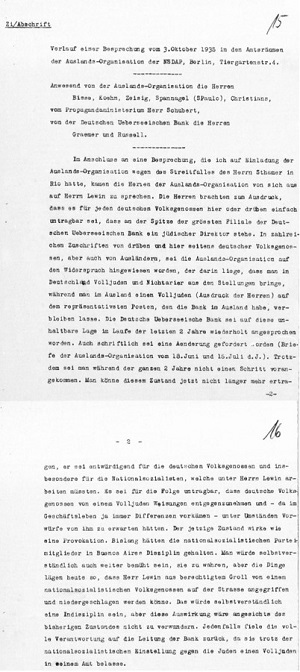

| Dokument: |

|

||

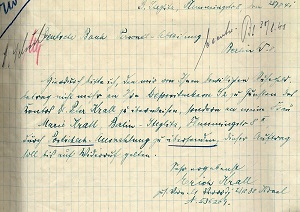

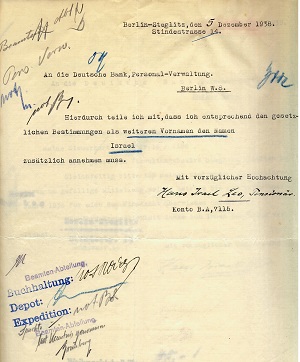

| Lebensweg: | Ernst Gotthilff stammte aus jüdischer Familie aus Rummelsburg in Pommern (heute Miastko in Polen). Sein Vater war der Thorner Arzt Dr. Siegfried Gotthilff, der Name der Mutter ist nicht bekannt. Auch seine Schul- und Berufsausbildung liegen im Dunkeln. In Berlin ist er erstmals 1898 als Bankangestellter nachweisbar. Vermutlich war er schon zu dieser Zeit bei der Deutschen Bank beschäftigt. Unterlagen zu seiner Tätigkeit für die Bank haben sich nicht erhalten. Er liegt nahe, dass er in einer der zahlreichen Berliner Stadtzweigstellen tätig war. Ob sein um 1933 erfolgter Austritt aus der Bank auf seine jüdische Abstammung oder auf den altersbedingten allgemeinen Personalabbau infolge der Bankkrise zurückzuführen ist, lässt sich nicht mehr feststellen. Gotthilff bezog eine jährliche Pension von 2.950 Reichsmark, was auf eine vorherige Beschäftigung im unteren Tarifbereich hindeutet. Um die Pension aufzubessern arbeitete er anschließend beim Scherl-Verlag, in dem der Berliner Lokal-Anzeiger erschien, wo er für die Jahresbilanzen zuständig war. Ernst Gotthilff war mit Wanda, geb. Weinstein (20. Dezember 1871 in Jägerndorf/Krnov - 14. April 1943 in Theresienstadt) verheiratet. Die gemeinsame Tochter Ruth wurde an 3. März 1902 geboren. Seit spätestens 1909 wohnte die Familie in der Beckerstraße 24 in Berlin-Schöneberg. Ruth Gotthilff heiratete den Malermeister Gottfried Fischer und überlebte in einer so genannten privilegierten Mischehe die NS-Zeit. Das Ehepaar wohnte in der Poschingerstraße 20 in Berlin-Steglitz. 1942 mussten Ernst und Wanda Gotthilff ihre Wohnung in der Beckerstraße verlassen. Sie zogen in unmittelbare Nähe ihrer Tochter in die Poschingerstraße 16, wo sie bei der Witwe Frieda Rebhun zur Untermiete wohnten. Ernst und Wanda Gotthilff hatten einen so genannten Heimkaufvertrag abgeschlossen, der die Kosten einer lebenslangen Unterbringung im Ghetto Theresienstadt decken sollte. Ihr gesamtes Restvermögen mussten sie auf ein Sonderkonto beim Bankhaus Heinz Tecklenburg & Co. transferieren. Ende September 1942 wurden die Pensionszahlungen eingestellt. Am 14. September 1942 wurde das Ehepaar mit dem 65. Berliner Transport zusammen mit 1.000 Menschen nach Theresienstadt deportiert. Davon lebten bei Kriegsende nur noch 57. Ernst Gotthilff starb am 26. Februar 1943 in Folge der im Ghetto herrschenden Mangelernährung, Kälte und Krankheit. Seine Frau überlebte ihn nur um knapp zwei Monate. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | um 1898 | ||

| Austritt: | um 1933 | ||

| berufliche Laufbahn: | um 1898 - 29.10.1929 Deutsche Bank Berlin 29.10.1929 - um 1933 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Berlin um 1933 - unbekannt Berliner Lokal-Anzeiger |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Schöneberg, Beckerstraße 24, dort am 16. Juni 2010 Stolperstein verlegt; 1942 Berlin-Steglitz, Poschingerstraße 16 | ||

| Transport: | am 14.09.1942 nach Theresienstadt | ||

| Archivquellen: | HADB, B377; HADB, DB(alt)/0963 | ||

| Literatur: | Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, Prag 2000, S. 68. | ||

| Weblinks: |

https://www.stolpersteine-berlin.de/de/beckerstr/24/ernst-gotthilff |

Zeige Inhalt von Gottschalk, Karl

| Vor- und Nachname: | Karl (Carl) Gottschalk | ||

| Geburtstag: | 30.06.1872 | ||

| Geburtsort: | Eisleben | ||

| Sterbetag: | 15.01.1943 | ||

| Sterbeort: | Theresienstadt | ||

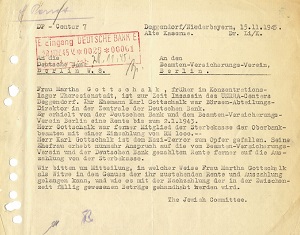

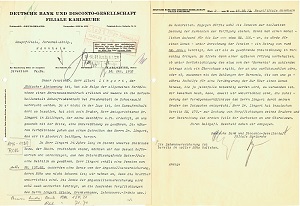

| Dokument: |

|

||

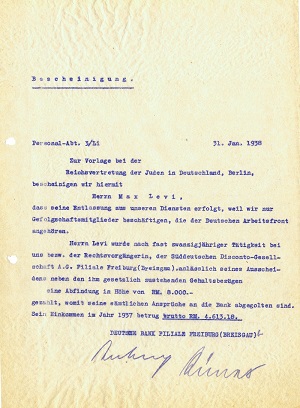

| Lebensweg: | Karl Gottschalk wurde 1872 in Eisleben als Sohn des Bankiers Adolf (Wolf) Gottschalk (7. Juni 1837 - 22. August 1894) und dessen Ehefrau Rosalie geb. Posner (4. Februar 1843 - 22. Februar 1920) geboren. Adolf Gottschalk war Mitinhaber des 1885 gegründeten Eislebener Bankhauses Gottschalk & Heilbrun. Über den Schul- und Ausbildungsweg von Karl Gottschalk ist nichts bekannt, da seine Personalakte beim Luftangriff auf Berlin vom 23. November 1943, der die Gebäude der Berliner Zentrale der Deutschen Bank stark beschädigte, verbrannte. Gottschalks Eintritt in die Deutsche Bank muss um das Jahr 1901 erfolgt sein, ab 1920 ist er als Prokurist und ab 1924 als Direktor der Börsenabteilung der Berliner Zentrale nachweisbar. In dieser Funktion blieb er bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung am 1. Juli 1931, die vermutlich im Zusammenhang mit dem allgemeinen Personalabbau im Zuge der Fusion mit der Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 stand. Karl Gottschalk war mit Martha geb. Lax (7. April 1877 - 17. Juni 1959) verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Wolfgang (Winston) wurde am 13. Juni 1909 in Berlin-Charlottenburg geboren. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme war die Familie zunehmend von den Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung betroffen. Dem Sohn gelang am 18. November 1936 die Flucht über Southampton in die USA. Er lebte in Lancaster, Pennsylvania, wo er am 16. November 1989 starb. Die Eltern blieben in Berlin. Ihr beträchtliches Vermögen, das insbesondere aus Wertpapieren bestand, fiel nach und nach restlos an den Staat. Spätestens 1942 mussten sie in ein sogenanntes Judenhaus in der Mommsenstraße 55 ziehen, in dem ausschließlich jüdische Mieter und Untermieter zwangsweise untergebracht wurden. Am 12. Januar 1943 wurden Karl Gottschalk und seine Frau mit dem Transport 1/83 von Berlin ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo sie am selben Tag ankamen. Drei Tage später starb Karl Gottschalk. Seine Witwe überlebte Theresienstadt. Im November 1945 befand sie sich im UNRRA-Lager für Displaced Persons in Deggendorf. Später gelang ihr die Ausreise zu ihrem Sohn in die USA. Sie starb 1959 in Lancaster, Pennsylvania. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | ca. 1901 | ||

| Austritt: | 01.07.1931 pensioniert | ||

| Berufliche Laufbahn: | ca. 1901 - 1924 Deutsche Bank Zentrale Berlin (ab spätestens 1920 Prokurist) ca. 1924 - 29.10.1929 Deutsche Bank Zentrale Berlin, Börsenabteilung (Direktor) 29.10.1929 - 30.06.1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin, Börsenabteilung (Direktor) |

||

| Letzte bekannte Adresse: | Berlin-Charlottenburg, Mommsenstraße 55 | ||

| Transport: | Transport 1/83 am 12.01.1943 von Berlin nach Theresienstadt | ||

| Archivquellen: | HADB, P02/G0269 | ||

| Literatur: | Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, Prag 2000, S. 69 | ||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1060749 https://zwangsraeume.berlin/de/houses/mommsenstrasse-55 |

Zeige Inhalt von Gross, Isidor

| Vor- und Nachname: | Isidor Gross | ||||

| Geburtstag: | 25.09.1873 | ||||

| Geburtsort: | Bingen | ||||

| Sterbetag: | 19.01.1950 | ||||

| Sterbeort: | Petrópolis, Brasilien | ||||

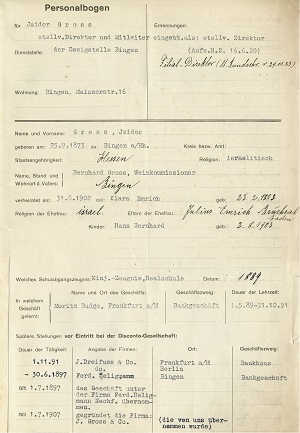

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Isidor Gross war der Sohn des Weinhändlers Bernhard Gross (1840-1901) und von Bertha geb. Seligmann (1841-1901). Das Paar, das nach der Eheschließung in Bingen ansässig wurde, hatte zwei Töchter und drei Söhne. Isidor war der Viertgeborene. Nach dem Abschluss der Realschule in Bingen, absolvierte Isidor eine Banklehre beim Frankfurter Bankhaus Moritz Budge, um anschließend, von 1891 bis 1897, beim Bankhaus J. Dreyfus & Co. ebenfalls in Frankfurt als Angestellter tätig zu sein. 1897 wechselte Isidor als Mitinhaber in das Bankgeschäft Ferd. Se(e)ligmann Nachf. in Bingen, das er zusammen mit seinem Cousin Emil J. Seligmann (1863-1942) führte. Ihr gemeinsamer Onkel Ferdinand Seligmann, Hauptinhaber und Namensgeber der Firma, starb am 21. November 1906 nach längerer schwerer Krankheit. Da er in seinem Testament Isidor Gross nicht bedachte, schied dieser aus der Firma aus und gründete 1907 das Bankhaus J. Gross & Co. in Bingen. Emil J. Seligmann führte die Firma Seligmann unter seinem eigenen Namen fort. 1920 wurde das Bankhaus Emil J. Seligmann von der Deutschen Bank übernommen, als Filiale Bingen fortgeführt, jedoch 1926 wegen mangelnder Rentabilität geschlossen. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.07.1907 | ||||

| ausgeschieden: | 31.12.1930 | ||||

| Laufbahn: | 01.05.1889 - 31.10.1891 Bankhaus Moritz Budge, Frankfurt am Main, Lehre 01.11.1891 - 30.06.1897 Bankhaus J. Dreyfus, Frankfurt am Main und Berlin, Angestellter 01.07.1897 - 30.06.1907 Bankhaus Ferd. Se(e)ligmann Nachf., Bingen, Mitinhaber zusammen mit seinem Cousin Emil J. Seligmann 01.07.1907-01.07.1920 Bankhaus J. Gross & Co., Bingen, Mitinhaber zusammen mit dem Bruder Karl Gross 1920 - 31.10.1929 Disconto-Gesellschaft Zweigstelle Bingen, Direktor 01.11.1929 - 31.12.1930 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zweigstelle Bingen, Direktor |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Stuttgart, Rotenwaldstraße 45 IIb | ||||

| Emigration: | im Juni 1939 nach Brasilien | ||||

| Archivquellen: | HADB, P1/136; HADB P1/140; HADB, P1; P1/151; HADB, P1/180; HADB, P51/G1 | ||||

| Literatur: | Mathilde Mayer, Die alte und neue Welt. Erinnerungen meines Lebens (= Arbeitskreis jüdisches Bingen Bd. 6), 3. Aufl., Bingen 2018. | ||||

| Weblinks: |

https://www.juedisches-bingen.de/arbeitskreis/publikationen/buecher.html https://www.ancestry.com/genealogy/records/isidor-gross-24-1z6w31v |

Zeige Inhalt von Grünberg, Bella

| Vor- und Nachname: | Bella Grünberg | ||||

| Geburtstag: | 03.01.1868 | ||||

| Geburtsort: | Wien | ||||

| Sterbetag: | nach August 1942 | ||||

| Sterbeort: | Treblinka | ||||

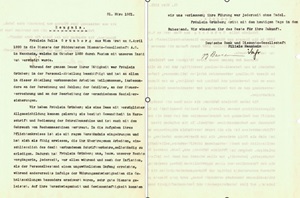

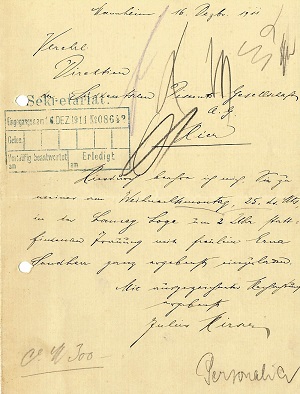

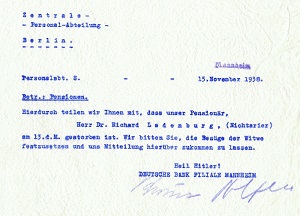

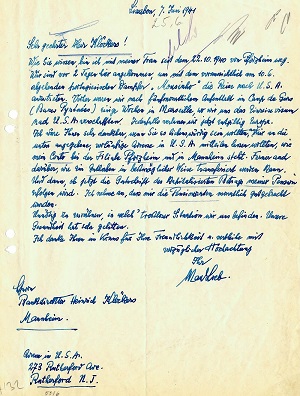

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Isabella (Bella) Grünberg stammte aus einer jüdischen Familie in Wien. Ihr Vater, Arnold Aron Grünberg (28. Februar 1840 in Brody (bei Lemberg) - 29. Oktober 1880 in Wien), war Direktor einer dortigen Glasfabrik. Ihre Mutter war Fanni Grünberg-Tafler geb. Manheimer (geb. 1845 in Fürth). Sie besuchte die Höhere Mädchenschule und die Handelsschule in Wien und absolvierte einen Vorbereitungskurs als Französischlehrerin. Von 1891 bis 1919 arbeitete sie als Erzieherin und Hausdame bei großbürgerlichen Familien in Wien, Bamberg und Mannheim. Im Frühjahr 1920 trat sie als Angestellte in die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in Mannheim ein, wo sie in der Personalabteilung arbeitete. Sie führte selbständig Korrespondenz und wurde wegen ihrer "vorzüglichen Allgemeinbildung" und ihres Arbeitseinsatzes während der Hyperinflation geschätzt. Als die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 in der neu gebildeten Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging, wurde Bella Grünberg von deren Filiale Mannheim übernommen. Der allgemeine Personalabbau in Folge der Fusion und der Weltwirtschaftskrise führte zu ihrer Pensionierung zum 1. April 1931. Sie erhielt eine Übergangsbeihilfe von 1000 Reichsmark und eine Jahrespension von 1600 Reichsmark. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 06.04.1920 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) | ||||

| Austritt: | 01.04.1931 | ||||

| berufliche Laufbahn: | 01.02.1891 - 30.06.1893 Bankier S. Simons, Mannheim (Erzieherin) 01.01.1895 - 30.06.1905 Privatlehrerin in Wien 01.01.1906 - 30.06.1912 Kaufmann M. Strauß, Bamberg (Erzieherin und Leiterin des Haushalts) 01.12.1912 - 31.01.1919 Kommerzienrat Eduard Scheitzer, Mannheim (Gesellschafterin und Hausdame) 06.04.1920 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (Angestellte in der Personalabteilung) 30.10.1929 - 31.03.1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannhein (Angestellte in der Personalabteilung, zuletzt Tarifgruppe II, 15. Berufsjahr) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Wien, Albertgasse 24/II/19, bei Herrn Dr. Wertheimer; ab 1941 Wien, Sterngasse 2/IV/27 | ||||

| Transporte: | am 14.08.1942 von Wien nach Theresienstadt (Transport IV/7); am 26.09.1942 von Theresienstadt nach Treblinka | ||||

| Archivquellen: | HADB, P33/G0018; HADB, F028/0687 | ||||

| Weblinks: |

https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/51372-isabella-gr-nberg/ https://www.geni.com/people/Isabella-Bella-Gr%C3%BCnberg/6000000031095720843 |

Zeige Inhalt von Grünewald, Siegfried

| Vor- und Nachname: | Siegfried Grünewald | ||||

| Geburtstag: | 20.07.1877 | ||||

| Geburtsort: | Frankfurt am Main | ||||

| Sterbetag: | 17.06.1943 | ||||

| Sterbeort: | Frankfurt am Main | ||||

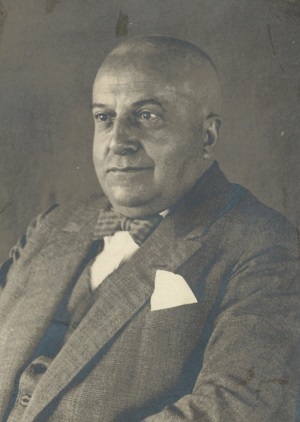

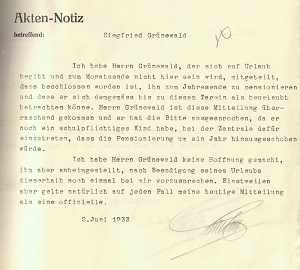

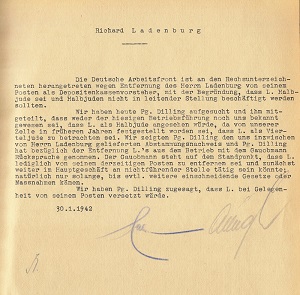

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: | Der Sohn eines Bierhändlers verbrachte sein gesamtes Leben in Frankfurt am Main. Nach einer Lehre im Bankgeschäft Gebrüder Neustadt von 1892 bis 1894 war er dort bis 1907 beschäftigt. Im Anschluss trat er in die Disconto-Gesellschaft ein, für die er, unterbrochen nur durch den Militärdienst im Ersten Weltkrieg, bis 1929 beschäftigt war. Nach deren Fusion mit der Deutschen Bank blieb er dort bis zu seiner Zwangspensionierung zum Jahresende 1933 tätig. Da er mit einer Nichtjüdin verheiratet war, wurde er nicht deportiert. | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 12.01.1907 (Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 31.12.1933 | ||||

| Berufliche Laufbahn: | 1907 - 1910 Disconto-Gesellschaft, Filiale Frankfurt (Korrespondenz) 1910 - 1913 Disconto-Gesellschaft, Filiale Frankfurt (Effektenbüro) 1913 - 1916 Disconto-Gesellschaft, Filiale Frankfurt (Depositenkassenkassierer) 1918 - 1920 Disconto-Gesellschaft, Filiale Frankfurt (Abteilungsführer im Effektenbüro) 1920 - 1924 Disconto-Gesellschaft, Filiale Frankfurt (Vorsteher Depositenkasse Mainzer Landstraße) 1924 - 1928 Disconto-Gesellschaft, Filiale Frankfurt (Vorsteher Depositenkasse Konstablerwache) 01.04.1928 Prokurist 1928 - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft, Filiale Frankfurt (Zentralleitung Depositenkassen) 29.10.1929 - 31.12.1933 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale Frankfurt (Depositenkassenüberwachung) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Eschersheimer Landstraße 132 | ||||

| Archivquellen: | HADB, P03/G0400; HADB, P03/G0509; HADB, P03/G0521 |

Zeige Inhalt von Gugenheim, Otto

| Vor- und Nachname: | Otto Gugenheim | ||

| Geburtstag: | 02.01.1874 | ||

| Geburtsort: | Zweibrücken | ||

| Sterbetag: | 05.10.1953 | ||

| Sterbeort: | London | ||

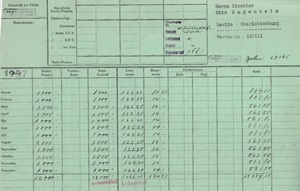

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Otto Gugenheim stammte aus einer jüdischen Familie aus Zweibrücken in der damaligen bayerischen Pfalz. Seine Eltern waren Michael Gugenheim (23. Juli 1843 in Zweibrücken – 6. August 1907 in Zweibrücken) und Mathilde, geb. Meyer (1844 in Neustadt – 1885 in Nürnberg). Über seine Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | wahrscheinlich 1904 (Rheinische Creditbank Filiale Zweibrücken) | ||

| Austritt: | nach dem 28.03.1925 | ||

| Berufliche Laufbahn: |

wahrscheinlich ab 1904 Rheinische Creditbank Fililale Zweibrücken (Prokurist) |

||

| Letzte bekannte Adresse: | Karlsruhe, Bismarckstraße 16; spätestens ab 1937 Berlin-Charlottenburg, Carmerstraße 18; ab 1939 Berlin, Joachimsthaler Straße 23 (Pension Concordia); Burnaston Heddon, England | ||

| Emigration: | in die USA, spätere Übersiedlung nach England | ||

| Archivquellen: | HADB, F028/0687; HADB, ZA40/0275 | ||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Otto-Gugenheim/6000000039316034862 https://www.landesarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php#42205265702e203032352d3032x48603 |

Zeige Inhalt von Hamburg, Paula

| Vor- und Nachname: | Paula Hamburg | ||

| Geburtstag: | 06.07.1887 | ||

| Geburtsort: | Mainz | ||

| Sterbetag: | unbekannt | ||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||

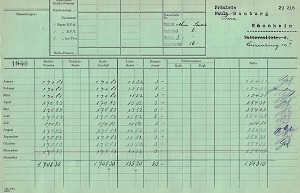

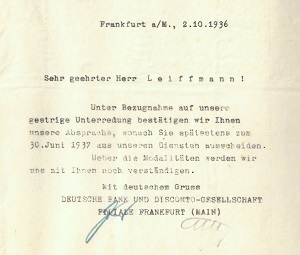

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Paula Hamburg stammte aus Mainz. Ihr Familienhintergrund sowie ihr Ausbildungs- und Berufsweg ist nicht bekannt. In den 1930er-Jahre war sie als Angestellte bei der Mannheimer Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft beschäftigt und zuletzt in der Tarifgruppe 3 eingestuft. Ende März 1937 wurde sie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft vorzeitig pensioniert. Sie erhielt eine Übergangsbeihilfe von 1200 Reichsmark und eine monatliche Pension von 170,83 Reichsmark, die bis Oktober 1940 gezahlt wurde. Paula Hamburg, die unverheiratet blieb, lebte bis zum 22. Oktober 1940 weiter in Mannheim (seit 1939 im Luisenring 12a). An diesem Tag wurde sie wie viele badische und saarpfälzische Juden in das südwestfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Von dort wurde sie später ins Sammellager Drancy bei Paris gebracht und am 10. August 1942 nach Auschwitz deportiert. Wann sie dort ermordet wurde ist nicht bekannt. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||

| Austritt: | 31.03.1937 | ||

| Berufliche Laufbahn: | unbekannt - 31.03.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim (Angestellte in der Tarifgruppe 3) | ||

| Letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Tattersallstraße 4; (ab 1939) Mannheim, Luisenring 12a | ||

| Transporte: | 22.10.1940 nach Gurs, bis 10.08.1942 in Drancy, 10.08.1942 nach Auschwitz | ||

| Archivquellen: | HADB, B381; HADB, F28/688 | ||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Heidenfeld, Richard

| Vor- und Nachname: | Richard Heidenfeld | ||||

| Geburtstag: | 14.03.1882 | ||||

| Geburtsort: | Gleiwitz | ||||

| Sterbetag: | 27.05.1954 | ||||

| Sterbeort: | London | ||||

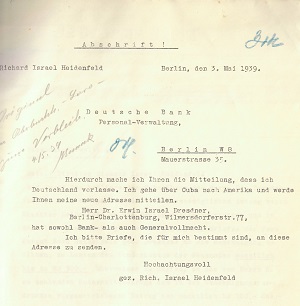

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: |

Richard Heidenfeld wurde 1882 als Sohn des Fabrikbesitzers Isaac Heidenfeld in Gleiwitz geboren. Nach einer Lehre und anschließender Anstellung bei der Breslauer Disconto-Bank in Gleiwitz, baute er ab 1909 die Leipziger Filiale der Dresdner Bank mit auf. Seine Tätigkeit bei der Dresdner Bank wurde durch einen fünfmonatigen Militärdienst im Ersten Weltkrieg unterbrochen. 1922 wurde er dann zum Direktor der Disconto-Gesellschaft Filiale Leipzig ernannt, kehrte jedoch acht Jahre später als Filial-Direktor nach Leipzig zurück. Bei der Besetzung des Direktoren-Postens spielten laut Aktenvermerk der Personalabteilung nicht nur seine guten Kenntnisse des Bankplatzes, sondern ebenso seine Konfession eine Rolle - auch die Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft waren zu einem großen Teil jüdischer Herkunft. Kurz darauf, im Zuge der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank, wurde Heidenfeld zum Direktor der Berliner Zentrale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft ernannt. Ende 1937 fasste der Vorstand der Deutschen Bank den Beschluss, Heidenfeld aufgrund seiner jüdischen Herkunft zu entlassen. Daraufhin wurde dieser im April 1938 beurlaubt und Anfang 1939 im Alter von 57 Jahren vorzeitig pensioniert. Heidenfeld verließ Deutschland im Mai 1939 mit seiner Ehefrau Adelheid per Schiff, der Iberia, um über Kuba in die USA auszuwandern. Auf Kuba wurde das Paar für zehn Wochen interniert und anschließend nach Europa zurückgeschickt. Auf diese Weise gelangte das Ehepaar unfreiwillig nach London. Obwohl Heidenfeld an seinen Emigrationsplänen in die USA festhielt, blieb er letztlich bis zu seinem Tod 1954 in London. Mit seinen Pensionszahlungen der Deutschen Bank unterstützte er verschiedene Familienmitglieder und seinen Generalbevollmächtigten Benno Walter in Deutschland. Ab Juni 1940 pfändete das Finanzamt seine Pensionsbezüge aufgrund der so genannten Judenvermögensabgabe, und im September 1941 wurde seine Pension von der Geheimen Staatspolizei beschlagnahmt. Alle 1941 noch lebenden Geschwister Eugen, Alfred und Else sowie sein Generalbevollmächtigter Benno Walter wurden in den KZs Theresienstadt, Treblinka oder Auschwitz ermordet. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.04.1922 (Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 31.03.1939 (beurlaubt seit 07.04.1938) | ||||

| berufliche Laufbahn: | 1900 - 1905 Breslauer Disconto-Bank Gleiwitz (Lehre, Beamter) 1905 - 1909 Dresdner Bank Berlin 1909 - 1922 Dresdner Bank Leipzig (Einrichtung der Filiale, Bevollmächtigter bis 1912, Prokurist bis 1919, danach Abteilungsleiter) 1922 - 1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Danzig (Direktor, Ernennung 08.03.1922) 1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Leipzig 1930 - 1938 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin (Direktor, Ernennung 29.10.1929) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin, Xantener Straße 1; (ab 03.04.1939) Lietzenburgerstr. 48, Pension Castell | ||||

| Emigration | Mai 1939 nach England | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/H0364 | ||||

| Literatur: | Deutsche Bank in Leipzig 1901-2001, S. 70f. |

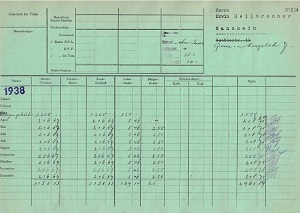

Zeige Inhalt von Heilbronner, Erwin

| Vor- und Nachname: | Erwin Heilbronner | ||||

| Geburtstag: | 18.01.1894 | ||||

| Geburtsort: | Memmingen | ||||

| Sterbetag: | 30.08.1942 | ||||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||||

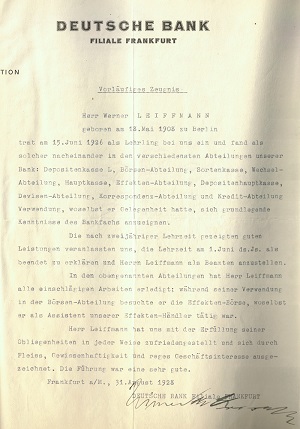

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Erwin Heilbronner stammte aus Memmingen in Bayern. Seine Eltern waren der Viehhändler David Heilbronner und seine Frau Therese geb. Heymann. Am 30. September 1912, in Alter von 18 Jahren, zog Erwin Heilbronner nach Mannheim, wo er als Bankangestellter Beschäftigung fand. Bei welcher Bank er eintrat und wo er vor 1926 beschäftigt war, ist nicht bekannt. Am Ersten Weltkrieg nahm er als Offizier teil und wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Ab dem Jahresbeginn 1926 ist er als Angestellter der Rheinischen Creditbank in Mannheim nachweisbar. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank oder Vorläufer: | 01.01.1926 (Rheinische Creditbank, Mannheim) | ||||

| Austritt: | 28.02.1938 | ||||

| berufliche Laufbahn: | 01.01.1926 - 29.10.1929 Rheinische Creditbank, Mannheim 29.10.1929 - 01.10.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim 01.10.1937 - 28.02.1938 Deutsche Bank Filiale Mannheim ab März 1938 Jüdisches Wohlfahrtsbüro, Mannheim |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Goethestraße 10 (bis 1938); Mannheim, Große Merzelstraße 7 | ||||

| Transporte: | 11.11.1938 - 22.12.1938 in Dachau 22.10.1940 nach Gurs 16.03.1941 nach Rivesaltes bis 14.08.1942 in Drancy 14.08.1942 nach Auschwitz |

||||

| Archivquellen: | HADB, B381; HADB, F028/0688; HADB, K04/0025 | ||||

| Weblinks: |

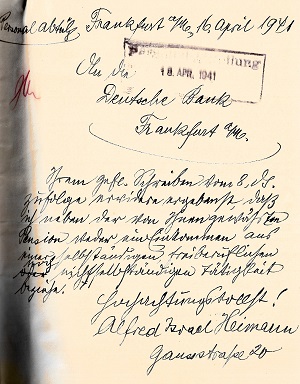

Zeige Inhalt von Heimann, Alfred

| Vor- und Nachname: | Alfred Heimann | ||||

| Geburtstag: | 20.07.1877 | ||||

| Geburtsort: | Frankfurt am Main | ||||

| Sterbetag: | vermutlich 25.11.1941 | ||||

| Sterbeort: | vermutlich Kowno | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: | Alfred Heimann war von der Eröffnung der Filiale Frankfurt der Disconto-Gesellschaft im Jahr 1901 bis Ende März 1927 deren Angestellter (zwei Jahre später fusionierte die Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank). Zuvor war er beim Frankfurter Zweig des Bankhauses Rothschild und Söhne tätig gewesen, dessen Geschäft und Mitarbeiter 1901 von der Disconto-Gesellschaft übernommen wurden. Seit 1904 war er mit der aus Memmingen stammenden Rosalie, geborene Kahn, verheiratet. Im Alter von 55 Jahren wurde er 1927 wegen eines Herzleidens pensioniert. Ende 1927 zog das Ehepaar von Frankfurt nach Wertheim. 1939 musste es den Wohnsitz zurück nach Frankfurt verlegen, wo es in kurzer Folge in zwei Wohnungen zur Untermiete lebte. Im November 1941 wurden Alfred und Rosalie Heimann nach Riga deportiert. Am Vortag hatte das Finanzamt Frankfurt ihr Vermögen "zugunsten des Reiches eingezogen". Der Transport wurde jedoch wegen der Überfüllung des Ghettos Riga nach Kowno umgeleitet, wo die Depotierten aus Frankfurt, darunter sehr wahrscheinlich auch das Ehepaar Heimann, am 25. November 1941 ermordet wurden. Wegen der "Evakuierung" aus dem Reichsgebiet stellte die Deutsche Bank zum 1. März 1942 die Pensionszahlungen ein. | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.08.1901 (Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 31.03.1927 | ||||

| Berufliche Laufbahn: |

1889 - 1891 Weingroßhandlung Wolff (Lehrzeit) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Bis 1927 Frankfurt, Oberweg 54; 1927 - 1939 Wertheim, Eduard Uihlein Str. 7; ab 06.06.1939 Frankfurt, Bäckersweg 19II; ab 07.11.1939, Frankfurt Gauss Str. 20 III | ||||

| Transport: | 21./22.11.1941 von Frankfurt nach Riga | ||||

| Archivquellen: | HADB, P03/H0393; HADB, P03/H0412 | ||||

| Weblinks: |

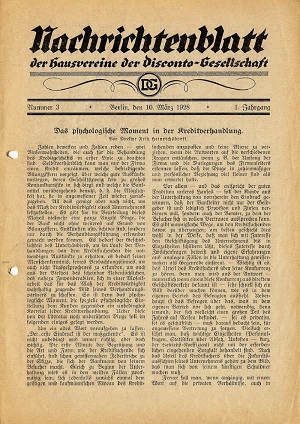

Zeige Inhalt von Heinrichsdorff, Fritz

| Vor- und Nachname: | Fritz Heinrichsdorff | ||

| Geburtstag: | 02.09.1874 | ||

| Geburtsort: | unbekannt | ||

| Sterbetag: | 21.05.1939 | ||

| Sterbeort: | unbekannt | ||

| Dokument: |

|

||

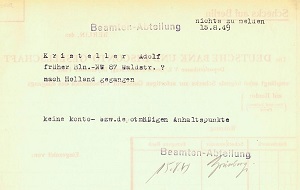

| Lebensweg: | Fritz Heinrichsdorff war der Sohn von Isidor Heinrichsdorff (25. August 1844 in Gross Jestin bei Kolberg - 17. Februar 1905 in Berlin) und Pauline, geb. Wedell (19. August 1849 in Stargard - 11. Oktober 1914 in Berlin). Sein Geburtsort, seine Schul- und Berufausbildung sind unbekannt. Erstmals nachweisbar ist er 1910 mit seiner Ernennung zum Prokuristen der Berliner Zentrale der Disconto-Gesellschaft. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war er dort bereits zuvor seit längerem tätig, eventuell hatte er schon seine Banklehre bei der Disconto-Gesellschaft absolviert. Er durchlief eine steile Karriere. 1916 wurde er zum stellvertretenden Direktor und 1920 zum Direktor der Disconto-Gesellschaft befördert. Sein Spezialgebiet war das Firmenkreditgeschäft. Im Zuge der Fusion mit der Deutschen Bank 1929 wurde Heinrichsdorff zu einem der insgesamt 13 stellvertretenden Vorstandsmitglieder der neuen Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft ernannt. Bereits Ende 1931 wurde unter dem Eindruck der Bankenkrise und zur Vereinfachung der Geschäftsleitung das Amt des stellvertretenden Vorstandsmitglieds abgeschafft. Die bisherigen Mitglieder dieses Kreises - darunter Heinrichsdorff - führten seit 1932 den Titel "Direktoren der Bank" und verfügten über Generalvollmacht. Ende 1932 ging Heinrichsdorff mit 58 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand. Fritz Heinrichsdorff war verheiratet mit Annie, geb. Mendelssohn (geb. 24.08.1883). Bis 1933 wohnte das Ehepaar in Berlin-Tiergarten, anschließend in Berlin-Charlottenburg. Die Verfolgungsmaßnahmen des NS-Staats manifestierten sich 1938/39 in mehreren Raten der "Judenvermögensabgabe", wofür Wertpapiere über nominal rund 19.000 Reichsmark an die Preußische Staatsbank (Seehandlung) übertragen werden mussten. Fritz Heinrichsdorff starb im Mai 1939. Seiner Frau gelang anschließend die Flucht in die USA, wo sie in den 1950er-Jahren in East Orange im Bundesstaat New Jersey lebte. Das bei Kriegsende bei der Bank verbliebenen Kontoguthaben wurde für Annie Heinrichsdorff auf D-Mark umgestellt, über die an den NS-Staat abgeführten Vermögenswerte führte sie ein Rückerstattungsverfahren. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank oder Vorläufer: | unbekannt (Disconto-Gesellschaft) | ||

| Austritt: | 31.12.1932 | ||

| berufliche Laufbahn: | unbekannt - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin (ab 1910 Prokurist, ab 1916 stellvertretender Direktor, ab 1920 Direktor) 29.10.1929 - 31.12.1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin (stellvertretendes Vorstandsmitglied) 1932 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin (Direktor mit Generalvollmacht) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Tiergarten, In den Zelten 9 (bis 1933); Berlin-Charlottenburg, Uhlandstraße 31 | ||

| Archivquellen: | HADB, DB(alt)/0963 Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-01 Nr. 2060/55 |

||

| Literatur: | Fritz Heinrichsdorff, Das psychologische Moment in der Kreditverhandlung, in: Nachrichtenblatt der Hausvereine der Disconto-Gesellschaft, 1928, H.3, S. 41-43. | ||

| Weblinks: |

https://www.landesarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php#42205265702e203032352d3031x32719 https://www.geni.com/people/Fritz-Heinrichsdorff/6000000025013744595 |

Zeige Inhalt von Hirsch, Julius

| Vor- und Nachname: | (Jakob) Julius Hirsch | ||

| Geburtstag: | 17.03.1876 | ||

| Geburtsort: | Lambsheim (Pfalz) | ||

| Sterbetag: | 14.08.1946 | ||

| Sterbeort: | unbekannt | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Julius Hirsch stammte aus Lambsheim, einem Dorf bei Frankenthal in der bayerischen Pfalz. Er ging mit der Obersekunda (11. Klasse) und der Berechtigung zum Einjährig Freiwilligen Militärdienst von der Schule ab und absolvierte ab 1893 eine einjährige Lehre beim Bankhaus Mann & Loeb in Frankenthal. Dort blieb er noch ein weiteres Jahr als Angestellter beschäftigt, um 1895 zur Frankfurter Filiale der Deutschen Union-Bank zu wechseln, die noch im gleichen Jahr von der Pfälzischen Bank mit Hauptsitz in Ludwigshafen übernommen wurde. Bei der Frankfurter Filiale der Pfälzischen Bank war es bis 1908 beschäftigt, ab 1904 als Bevollmächtigter. Anfang 1909 trat er zur Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Mannheim über, die ihm Prokura verlieh und ihn zum Leiter der Kontrollabteilung machte, die den An- und Verkauf von Wechseln und Devisen und die gesamte ausgehende Korrespondenz überwachte. Ende 1920 wurde er zur Filiale Villingen der Süddeutsche Disconto-Gesellschaft versetzt und ein Jahr später zu deren stellvertretendem Direktor ernannt. 1926 folgte die Versetzung zur Süddeutschen Disconto-Gesellschaft Filiale Kehl, wo er bis zur seiner Pensionierung Ende Oktober 1929 als stellvertretender Direktor tätig war. Er erhielt eine monatliche Pension von 425 Reichsmark, die bis Oktober 1940 gezahlt wurde. Julius Hirsch heiratete am 25. Dezember 1911 in der jüdischen August-Lamey-Loge in Mannheim Erna, geb. Sandherr (27. Juli 1891 - 24. Mai 1970), Tochter des Salomon Sandherr (28. August 1862 in Oppenheim - 3. Januar 1941 in Gurs), Inhaber der Firma für Schneiderartikel Sandherr & Ullmann. Julius und Erna Hirsch lebten bis zum 22. Oktober 1940 in Mannheim. An diesem Tag wurden die badischen und saarpfälzischen Juden - darunter das Ehepaar Hirsch - in das südwestfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Beide überlebten die Lagerhaft und wohnten unmittelbar nach dem Krieg in Saint-Rambert-sur-Loire in Frankreich. Julius Hirsch starb 1946. Erna Hirsch lebte 1952 in Mailand; ihr weiterer Lebensweg bis zum ihrem Tod 1970 ist nicht bekannt. |

||

| Eintritt Deutsche Bank oder Vorläufer: | 02.01.1909 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) | ||

| Austritt: | 29.10.1929 | ||

| berufliche Laufbahn: | 1893-1895 Bankhaus Mann & Loeb, Frankenthal (Banklehre, Angestellter) 1895 Deutsche Union-Bank Filiale Frankfurt am Main (Angestellter) 1895 - 31.12.1908 Pfälzische Bank Filiale Frankfurt am Main (Angestellter, ab 1904 Bevollmächtigter) 02.01.1909 - 31.10.1920 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (Prokurist) 01.11.1920 - 17.09.1926 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Villingen (ab 01.11.1921 stellvertretender Direktor) 18.09.1926 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Kehl (stellvertretender Direktor) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim O 4.1; Saint-Rambert-sur-Loire (Frankreich) | ||

| Transport: | am 22.10.1940 nach Gurs | ||

| Archivquellen: | HADB, P33/H006; HADB, F028/0058; HADB, F028/0688; HADB, ZA40/322 | ||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de884683 http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-2018936 https://www.mahnmal-neckarzimmern.de/gedenkbuch/hirsch-jakob-0 |

Zeige Inhalt von Hirschmann, Siegmund

| Vor- und Nachname: | Siegmund Hirschmann | ||||

| Geburtstag: | 30.07.1857 | ||||

| Geburtsort: | Fürth | ||||

| Sterbetag: | 17.03.1943 | ||||

| Sterbeort: | Weimar | ||||

| Foto: |

|

||||

| Leben: |

Siegmund Hirschmann war der Sohn eines Großkaufmanns aus Fürth. Seine Mutter war Nanny geb. Steinhardt. Er heiratete Eugenie geb. Ordenstein (geb. 21. Februar 1863, gest. 17. März 1943). Die Familie konvertierte zum Protestantismus. Siegmund und Eugenie wurden am 30. April 1903 getauft, ihre beiden Kinder Walter und Else waren bereits am 5. Juni 1898 getauft worden. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 1881 (Bankhaus Hirschmann & Franke) | ||||

| Austritt: | 31.12.1931 | ||||

| Berufliche Laufbahn: | ca. 1870-1880 Bankhaus B.M. Strupp, Meiningen, Banklehre, Bevollmächtigter und Prokurist 1881-1914 Bankhaus Hirschmann & Franke, Arnstadt, Gründer und Mitinhaber 1914-1926 Bank für Thüringen, vorm. B.M. Strupp AG, Mitglied des Aufsichtsrats 1926-1929 Disconto-Gesellschaft, Berlin, stellvertretender Vorsitzender des Landesausschusses für Thüringen 1929-1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Berlin, Mitglied des Ausschusses für die thüringischen Niederlassungen |

||||

| Letzte bekannte Adresse: | Arnstadt, Karolinenstraße 2, dort Stolpersteine für Siegmund und Eugenie Hirschmann verlegt | ||||

| Transport: | 1943 nach Weimar, Sammellager | ||||

| Literatur: | Deutsche Wirtschaftsführer, Hamburg 1929, Sp. 974f. | ||||

| Weblinks: |

https://www.alemannia-judaica.de/arnstadt_synagoge.htm www.jewishgen.org/gersig/ARN2~15wo~photos.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Arnstadt |

Zeige Inhalt von Hirschmann, Walter

| Vor- und Zuname: | Walter Hirschmann | ||||

| Geburtstag: | 29.03.1885 | ||||

| Geburtsort: | Arnstadt | ||||

| Sterbetag: | zwischen Februar und April 1945 | ||||

| Sterbeort: | Buchenwald | ||||

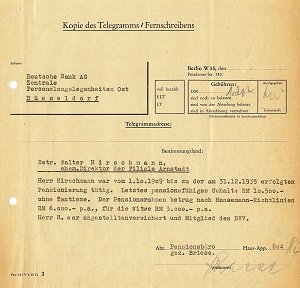

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: |

Walter Hirschmann war der Sohn des Arnstadter Bankiers Siegmund Hirschmann. Am 5. Juni 1898 wurde er evanglisch getauft. Details aus seiner Schul- und Ausbildungszeit im Bankgeschäft sind nicht bekannt. In den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg leitete er die Filiale des väterlichen Bankhauses Hirschmann & Franke in Ilmenau. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.10.1909 (Bankhaus Hirschmann & Franke) | ||||

| Austritt: | 01.01.1936 | ||||

| berufliche Laufbahn: | 01.10.1909-1914 Bankhaus Hirschmann & Franke, Filiale Ilmenau, Direktor 1914-1918 Teilnahme am Ersten Weltkrieg als Rittmeister der Reserve 1919 - März 1926 Bank für Thüringen, vorm. B.M. Strupp AG Filiale Arnstadt, Direktor März 1926 - 31.10.1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Arnstadt, Direktor 01.11.1929 - 31.12.1935 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Arnstadt, Direktor ab 1936 Daimon (Batteriehersteller), Heimarbeit |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Am Mispelgütchen 3, Arnstadt, dort Stolperstein für Walter Hirschmann | ||||

| Transporte: | 10.11.1938, Konzentrationslager Buchenwald April 1943, Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz vermutlich Jan./Feb. 1945 Konzentrationslager Groß-Rosen 10.02.1945, Konzentrationslager Buchenwald |

||||

| Archivquellen: | HADB, P2/H435 | ||||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1003806 https://collections.arolsen-archives.org/en/search?s=Hirschmann,%20Walter https://www.alemannia-judaica.de/arnstadt_synagoge.htm https://www.jewishgen.org/gersig/ARN2~15wo~photos.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Arnstadt |

Zeige Inhalt von Hockenheimer, Louis

| Vor- und Nachname: | Louis Hockenheimer | ||||

| Geburtstag: | 14.03.1876 | ||||

| Geburtsort: | Hockenheim | ||||

| Sterbetag: | 09.06.1939 | ||||

| Sterbeort: | Mannheim | ||||

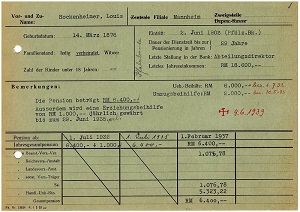

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Louis (in frühen Quellen Ludwig) Hockenheimer stammte aus jüdischer Familie aus der Stadt Hockenheim, südlich von Mannheim. Seine Eltern waren Maier Hockenheimer (13. September 1844 in Hockenheim - 19. Oktober 1911 in Mannheim) und Johanna geb. Suess (12. Februar 1847 in Lampertheim - 27. Dezember 1914 in Mannheim). Er war das dritte von zwölf Kindern. Im Alter von nur 14 Jahren begann er eine Banklehre bei der Mannheimer Firma Scheuer, Hirsch & Schloss, die er 1893 abschloss, um anschließend als Angestellter in die Deutsche Unionbank in Mannheim einzutreten. Als die Deutsche Unionbank zum Jahreswechsel 1895/96 auf die Pfälzischen Bank in Ludwigshafen überging, wurde Louis Hockenheimer von deren Filiale Mannheim übernommen, die ihm Handlungsvollmacht erteilte. 1896/97 leistete er Militärdienst als Einjährig Freiwilliger in der 12. Kompagnie des 2. Badischen Grenadier-Regiments in Mannheim. Daran schlossen sich fünf Auslandsjahre in Manchester, unterbrochen von einer kurzen Zeit in Paris an, wo für er für eine Bank und zwei Handelsgeschäfte arbeitete. Mitte 1903 kehrte er zur Mannheimer Filiale der Pfälzischen Bank zurück, die ihm Prokura erteilte. 1916 stieg er dort zum stellvertretenden Direktor und 1919 zum Direktor auf. Die Pfälzische Bank wurde 1922 von der Rheinischen Creditbank in Mannheim übernommen und mit dieser verschmolzen. Louis Hockenheimer wurde als Abteilungsdirektor an verschiedenen Stellen eingesetzt und konnte die Tätigkeit auch fortsetzen, als im Oktober 1929 die Rheinische Creditbank in der fusionierten Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging. Für die Mannheimer Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft war es als Abteilungsdirektor noch bis Mitte 1932 tätig. Seine vorzeitige Pensionierung stand im Zusammenhang des allgemeinen Personalabbaus der Bank in Folge der Fusion und der Bankenkrise. Sein jährliches Einkommen, das bisher 18.600 Reichsmark betragen hatte, ging dadurch auf 6.400 Reichsmark zurück und stellte ihn vor wirtschaftliche Schwierigkeiten. In Verhandlung erreichte er die Zahlungen einer Übergangsbeihilfe von 6000 Reichsmark, einer Umzugsbeihilfe von 2000 Reichsmark und einer Erziehungsbeihilfe von jährlich 1000 Reichsmark für die noch minderjährige Tochter bis zu ihrer Volljährigkeit. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank oder Vorläufer: | 02.06.1903 (Pfälzische Bank Filiale Mannheim) | ||||

| Austritt: | 01.07.1932 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

01.09.1890 - 01.09.1893 Scheuer, Hirsch & Schloss, Mannheim (Lehre) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Beethovenstraße 18 | ||||

| Archivquellen: | HADB, P33/H0050, HADB, F028/0688 | ||||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Louis-Hockenheimer/6000000000742273648 https://www.marchivum.de/de/archiv/recherche/juedischer-friedhof/g1-a-04-03-hockenheimer-louis https://www.mahnmal-neckarzimmern.de/gedenkbuch/hockenheimer-klara https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de939040 |

Zeige Inhalt von Hoffmann, Adolf

| Vor- und Nachname: | Adolf Hoffmann | ||

| Geburtstag: | 19.03.1882 | ||

| Geburtsort: | Neuenkirchen (Münsterland) | ||

| Sterbetag: | unbekannt | ||

| Sterbeort: | unbekannt | ||

| Foto / Dokument: |

|

||

| Leben: | Adolf Hoffmann stammte aus einer jüdischen Familie, die schon seit dem 18. Jahrhundert im Münsterland in der kleinen Ortschaft Neuenkirchen beheimatet war. Er besuchte das Gymnasium in Rheine bis zur Obersekundareife 1897 und ging anschließend für drei Jahre nach Brüssel, wo er vermutlich eine kaufmännische Lehre absolvierte. 1902 trat er im thüringischen Nordhausen - wahrscheinlich beim Bankhaus S. Frenkel - eine Stelle an. 1905 wurde die Firma vom Magdeburger Bankverein übernommen und als Filiale fortgeführt. Bis ca. 1910 arbeitete Hoffmann bei der Filiale Nordhausen, um anschließend in die Magdeburger Zentrale der Bank zu wechseln, wo er zum Prokuristen ernannt wurde. Im Ersten Weltkrieg wurde er schwer verwundet. 1917 wurde der Magdeburger Bankverein zur Filiale der Disconto-Gesellschaft in Berlin, die die Regionalbank übernommen hatte. Auch nach der Fusion mit der Deutschen Bank (Oktober 1929) arbeitete Hoffmann in der Filiale. 1932 ging er in Frühpension. Im gleichen Jahr heiratete er die verwitwete Geschäftsfrau Hermine Gutmann. Durch die "Arisierungen" verlor das Ehepaar das gemeinsam geführte Wäschegeschäft. Am 11. November 1938 wurde Adolf Hoffmann in das KZ Buchenwald verschleppt. Die geplante Emigration in die USA scheiterte. Am 14. April 1942 wurden Adolf und Hermine Hoffmann ins Ghetto Warschau deportiert. Dort verliert sich ihre Spur. | ||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 1902 (wahrscheinlich S. Frenkel, Nordhausen) | ||

| Austritt: | 1932 | ||

| Laufbahn: | 1902-1905 wahrscheinlich Bankhaus S. Frenkel, Nordhausen 1905-1910 Magdeburger Bankverein Filiale Nordhausen 1911-1917 Magdeburger Bankverein Zentrale Magdeburg 1917-1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Magdeburg 1929-1932 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Magdeburg |

||

| letzte bekannte Adresse: | Magdeburg, Alte Ulrichstraße 7; Stolperstein verlegt im November 2021 mit Unterstützung der Deutschen Bank | ||

| Transport: | 10.11.1938 verhaftet und verschleppt nach Buchenwald 14.04.1942 Ghetto Warschau |

||

| Literatur: | Gertrud Althoff, Geschichte und Leben der jüdischen Neuenkirchener (2015), S. 160-163. | ||

| Weblink: |

https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=de&itemId=11525450&ind=1 |

Zeige Inhalt von Hoffmann, Wilhelm

| Vor- und Nachname: | Wilhelm Hoffmann | ||

| Geburtstag: | 09.08.1868 | ||

| Geburtsort: | Aurich | ||

| Sterbetag: | 14.09.1939 | ||

| Sterbeort: | Basel | ||

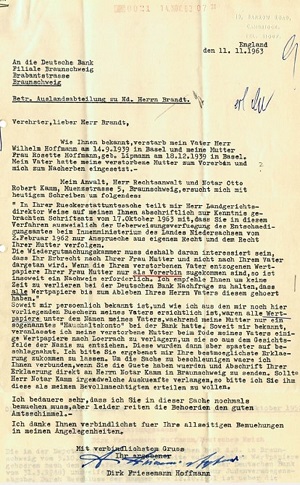

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Wilhelm Hoffmann stammte aus einer jüdischen Familie aus Aurich in Ostfriesland. Seine Eltern waren der Kaufmann Josef Hoffmann (um 1831 – 21. Oktober 1871 in Aurich) und Rieke Rechle Jacob (um 1832 – 24. Juli 1883 in Aurich). Wilhelm Hoffmann war das jüngste von sieben Geschwistern. Er besuchte das Gymnasium und absolvierte seine berufliche Ausbildung im Bankfach in Hildesheim und Hannover. Bei der 1898 in Braunschweig gegründeten Privatbank Louis Bremer & Co. war er vermutlich von Beginn an als einer der beiden persönlich haftenden Gesellschafter tätig. 1909 wurde das Bankhaus Louis Bremer & Co. von der 1905 gegründeten Braunschweiger Privatbank AG übernommen. Im Zuge dieser Eingliederung wurde Wilhelm Hoffmann Vorstandsmitglied der Braunschweiger Privatbank. Er bekleidete diese Position bis zur Übernahme der Braunschweiger Privatbank durch die Deutsche Bank Ende 1920. Die bisher selbstständige Aktienbank wurde in die Filiale Braunschweig der Deutschen Bank umgewandelt. Wilhelm Hoffmann wurde zu einem der beiden Direktoren der neuen Filiale ernannt. Er blieb in dieser Stellung bis zu seiner Pensionierung 1933. Ob bei seiner Pensionierung allein sein Alter von 65 Jahren oder auch seine jüdische Herkunft eine Rolle spielte, lässt sich nicht feststellen. Wilhelm Hoffmann gehörte den Aufsichtsräten zahlreicher Unternehmen in der Region Braunschweig an. Vorsitzender des Aufsichtsrats war er bei der Brauerei Feldschlößchen-Streitberg AG in Braunschweig, der Pantherwerke AG in Braunschweig und der Braunschweiger Portland-Cement-Werke AG in Salder. 1926/27 wurde ihm die Ehrendoktorwürde Dr. Ing. e.h. verliehen. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 1909 (Braunschweiger Privatbank, Braunschweig) | ||

| Austritt: | 1933 | ||

| Berufliche Laufbahn: |

1898 - 1909 Bankhaus Louis Bremer & Co., Braunschweig (persönlich haftender Gesellschafter) |

||

| Letzte bekannte Adresse: | Braunschweig, Hohetorwall 9; Basel, Gundeldinger Strasse 177 | ||

| Emigration: | 1939 in die Schweiz | ||

| Archivquellen: | HADB, F085/0002 | ||

| Literatur: |

Georg Wenzel, Deutscher Wirtschaftsführer. Lebensgänge deutscher Wirtschaftspersönlichkeiten, Hamburg 1929, Sp. 993. Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Das Handbuch der Persönlichkeiten in Wort und Bild. Bd. 1, Berlin 1930, S. 781. |

||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Wilhelm-Hoffmann/6000000180088153876 https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=juden_nw&ID=I8065&lang=de https://www.stolpersteine-fuer-braunschweig.de/namen/lipmann/ |

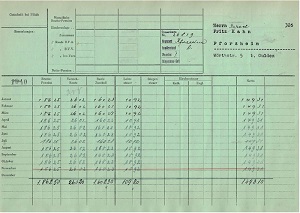

Zeige Inhalt von Hohenemser, Rudolf

| Vor- und Nachname: | Rudolf Hohenemser | ||||

| Geburtstag: | 30.07.1880 | ||||

| Geburtsort: | Frankfurt am Main | ||||

| Sterbetag: | 30.01.1953 | ||||

| Sterbeort: | unbekannt | ||||

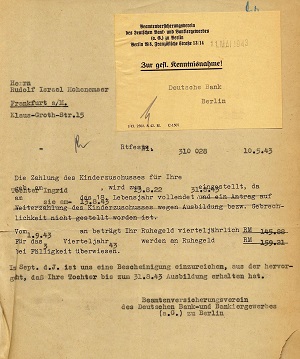

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Rudolf Hohenemser wurde in Frankfurt am Main als Sohn des Direktors der dortigen Deutschen Vereinsbank Heinrich Hohenemser und dessen Frau Mathilde geb. Löwengard geboren. Es besuchte das Wöhler-Realgymnasium und das Städtische Gymnasium in Frankfurt bis zur Berechtigung für den Einjährig-Freiwilligen-Militärdienst. In Lausanne und Genf schloss er seine Schulausbildung ab. 1898 begann er eine kaufmännische Lehre bei der Metallgesellschaft, für die er anschließend noch bis 1902 als Angestellter tätig war. Ende des gleichen Jahres wechselte er zum Bankhaus Stern Brothers in London. Bei dieser Firma arbeitete er bis Ende 1909, als er von einem ihrer Teilhaber, Max J. Bonn, angesprochen wurde, in dessen neu gegründetes Bankgeschäft Bonn & Co. in London überzutreten. Im Sommer 1912 boten ihm Verwandte die Stelle eines Prokuristen beim Bankhaus H. L. Hohenemser in Mannheim an, weshalb er nach Deutschland zurückkehrte. Es blieb dort bis September 1919, unterbrochen vom Kriegsdienst vom März 1915 bis November 1918 in Frankreich, Belgien und Mazedonien. 1917 wurde Rudolf Hohenemser zum Leutnant der Reserve befördert. Nachdem er nach Kriegsende zu H. L. Hohenemser zurückgekommen war, ging das Bankhaus am 1. Oktober 1919 auf die Rheinische Creditbank in Mannheim über. Rudolf Hohenemser blieb bei dieser Bank als Bevollmächtigter, bis sie ihn in der gleichen Funktion zum Bankhaus M. Hohenemser in Frankfurt am Main entsandte, die eine Kommandite der Rheinischen Creditbank war. Ende 1928 wurde er zur Rheinischen Creditbank nach Mannheim zurückgerufen, jedoch nach kurzer Zeit zur Filiale Weinheim versetzt. Dort blieb es auch tätig, als im Oktober 1929 die Rheinische Creditbank in der fusionierten Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging. Im Sommer 1930 kam er nochmals zur Filiale Mannheim, wurde aber zur Jahresmitte 1933 infolge eines allgemeinen Personalabbaus in den Ruhestand versetzt. Er erhielt ein jährliches Ruhegehalt von 3600 Reichsmark und eine Übergangsbeihilfe von 1800 Reichsmark. Rudolf Hohenemser war evangelisch, nach der Definition der Nationalsozialisten galt er jedoch als jüdisch. Ob seine jüdische Abstammung bei der vorzeitigen Pensionierung eine Rolle spielte, geht aus den Akten nicht hervor. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.11.1912 (H. L. Hohenemser & Söhne, Mannheim) | ||||

| Austritt: | 30.06.1933 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

Sommer 1898 - Herbst 1902 Metallgesellschaft, Frankfurt am Main (Lehre und Angestellter) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Klaus Grothstraße 15 | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/H0904; HADB, P49/H0004; HADB, F028/0688 | ||||

| Weblinks: |

https://www.hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I5694&tree=Hohenems http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1302202 https://www.geni.com/people/Rudolf-Hohenemser/6000000025258337020 |

Zeige Inhalt von Joachim(s)sohn, Moritz

| Vor- und Zuname: | Moritz Joachim(s)sohn | ||

| Geburtstag: | 25.07.1870 | ||

| Geburtsort: | Breslau | ||

| Sterbetag: | 14.05.1944 | ||

| Sterbeort: | Theresienstadt | ||

| Foto: |

|

||

| Lebensweg: | Moritz Joachimsohn (in den Dokumenten der Bank stets in der Schreibweise "Joachimssohn") stammte aus jüdischer Familie aus Breslau. Seine Eltern waren Siegfried Sussmann Joachimssohn (1840-1900) and Anna geb. Ullmann (geb. 1840). Über seine Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. Auch der Zeitpunkt seines Eintritts in die Berliner Zentrale der Deutschen Bank ist nicht überliefert, jedoch machte er dort Karriere. 1907 erhielt er Prokura, spätestens ab 1920 war er Abteilungsdirektor, spätestens ab 1924 stellvertretender Direktor und zuletzt kurz vor seiner Pensionierung Direktor. Zwei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg war er mit der Organisation eines "Rückauswandererhilfsfonds" befasst, der Deutsche, die vor dem Krieg im Ausland gelebt hatten, bei der Rückkehr in diese Länder unterstützen sollte. Ab Mitte der 1920er-Jahre ist er als Leiter der Effektenkasse nachweisbar, die Wertpapiertransaktionen der Kunden mit effektiven Stücken abwickelte. Wie das Haustelefonverzeichnis der Berliner Zentrale von 1926 vermerkte, sollte er "nur in Fragen grundsätzlicher Natur" angerufen werden. Vermutlich wurde Joachimsohn um 1930 im Zuge der Fusion der Deutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft pensioniert. Die jährliche Pension betrug 10.350 Reichsmark. Moritz Joachimsohn heiratete Gertrud geb. Laskowitz (17. November 1874 in Berlin - 26. Oktober 1942 in Beit Oved/Palästina). Das Paar hatte zwei Söhne: Hans (geb. 16. Mai 1898 - 1975), der ebenfalls für die Deutsche Bank arbeitete, und Kurt Max (28. Juni 1905 - 23. Juni 1985). Moritz und Gertrud Joachimsohn wurden 1936 geschieden. In zweiter Ehe heiratete er Agnes geb. Abramczyk (30. April 1899 - Oktober 1944). 1939 war das Ehepaar in der Jenaer Straße 5 als Untermieter bei Klara und Wilhelm Heilbrun gemeldet, die am 15. August 1942, nach Riga deportiert worden waren. Zusammen mit seiner Frau Agnes wurde Joachimsohn am 16. Dezember 1942 aus dem Berliner Altersheim in der Gerlachstraße 18-21 nach Theresienstadt deportiert. Eineinhalb Jahre widerstand Moritz Joachimsohn den furchtbaren Lebensbedingungen im Ghetto Theresienstadt, bis er dort am 14. Mai 1944 starb. Seine viel jüngere Frau wurde am 9. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | unbekannt | ||

| Austritt: | um 1930 | ||

| berufliche Laufbahn: | Deutsche Bank Zentrale Berlin (ab 12.04.1907 Prokurist, spätestens ab 1920 Abteilungsdirektor, spätestens ab 1924 stellvertretender Direktor) 1926 - 1930 Deutsche Bank Zentrale Berlin, Effektenkasse (stellvertretender Direktor, zuletzt Direktor) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Charlottenburg, Fredericiastraße 2, dort Stolperstein verlegt am 30.09.2010; Berlin-Wilmersdorf, Nassauische Straße Pension Engel-Friedmann (Juli 1938); Berlin, Jenaer Straße 5 (1939) | ||

| Transport: | Transport I/81 am 16. Dezember 1942 von Berlin ins Konzentrationslager Theresienstadt | ||

| Archivquellen: | HADB, DB(alt)/0963; HADB, B377; BA, R2/1011 | ||

| Literatur: | Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, Prag 2000, S. 99. | ||

| Weblinks: |

https://www.stolpersteine-berlin.de/de/fredericiastr/2/moritz-joachimsohn https://www.myheritage.com/names/moritz_joachimsohn https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/CZJBEHYFKTSUNBXLKZVFAV6MD6V6SRWU |

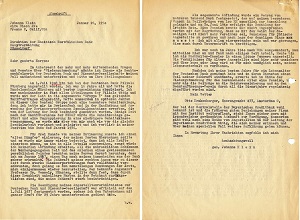

Zeige Inhalt von Kahn, Daniel

| Vor- und Nachname: | Daniel Kahn |

| Geburtstag: | 29.08.1895 |

| Geburtsort: | Marisfeld (Thüringen) |

| Sterbetag: | Oktober 1963 |

| Sterbeort: | Sarasota, Florida, USA |

| Lebensweg: |

Daniel Kahn wurde 1895 im thüringischen Marisfeld geboren. Seine Eltern waren Max Kahn (26. Januar 1866 - 26. April 1942) und Marianne, geb. Scheuer (17. September 1869 - 18. April 1942). Sein schulischer und beruflicher Ausbildungsweg ist nicht bekannt. 1912 trat er in die Bank für Thüringen vorm. B. M. Strupp ein, die ihren Hauptsitz in Meiningen hatte. Im März 1926 wurde die Bank für Thüringen vorm. B. M. Strupp von der Disconto-Gesellschaft in Berlin übernommen und in ihr Filialnetz integriert. Kahn wurde Abteilungsdirektor der Filiale Erfurt der Disconto-Gesellschaft. Nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 setzte Kahn seine Tätigkeit als Abteilungsdirektor der zusammengeschlossenen Filiale Erfurt fort. Kahn blieb vermutlich auf diesem Posten, bis er 1938 wegen seiner jüdischen Abstammung entlassen wurde. |

| Eintritt Deutsche Bank oder Vorläufer: | 01.04.1912 (Bank für Thüringen vorm. B. M. Strupp) |

| Austritt: | 1938 |

| berufliche Laufbahn: |

01.04.1912 - März 1926 Bank für Thüringen vorm. B. M. Strupp |

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Wilmersdorf, Nikolsburger Platz 2 |

| Emigration: | 30.04.1939 nach Kuba, am 08.07.1940 in die USA |

| Archivquellen: | Brandenburgisches Landeshauptarchiv, 36A (II) 18070 Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-01 Nr. 474-477/59 National Archives, Washington, D.C., Series Title: Passenger Lists of Vessels Arriving at Miami, Florida; NAI Number: 2788508; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787 - 2004; Record Group Number: 85 |

| Literatur: | Siegfried Wolf, Juden in Thüringen 1933-1945: Biographische Daten, Band 1, Erfurt 2000. |

| Weblinks: |

https://hohenemsgenealogie.at/getperson.php?personID=I57387&tree=Hohenems https://www.geni.com/people/Karola-Zirker/6000000029078552457 |

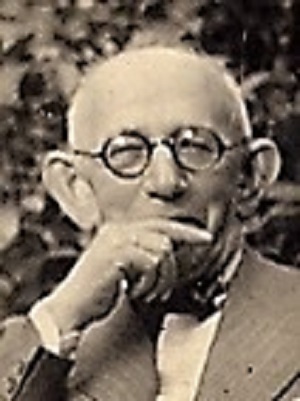

Zeige Inhalt von Kahn, Ernst

| Vor- und Nachname: | Ernst Kahn | ||||

| Geburtstag: | 29.07.1892 | ||||

| Geburtsort: | Frankenthal | ||||

| Sterbetag: | 21.01.1951 | ||||

| Sterbeort: | New York | ||||

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Ernst Kahn besuchte das Gymnasium in Frankenthal und Ludwigshafen und studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten München, Heidelberg, Berlin und Marburg. Im Ersten Weltkrieg diente er als Vicefeldwebel der Reserve. 1919 wurde er zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert und von 1918 bis 1921 war er Referendar am Amtsgericht Frankfurt, wo er zum Gerichtsassessor ernannt wurde. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 15.12.1921 (Disconto-Gesellschaft) | ||||

| ausgeschieden: | 15.06.1931 | ||||

| Laufbahn: |

1918 - 1921 Amtsgericht Frankfurt am Main, Referendar |

||||

| letzte bekannte Adresse in Deutschland: | Wohnung: Frankfurt am Main, Fellnerstraße 11 Büro: Frankfurt am Main, Hochstraße 36 |

||||

| Emigration: | 10.04.1936 in die USA | ||||

| Archivquellen: | HADB, P2a/K38 HADB, P2a/K39 HADB, P3/K737 |

||||

| Weblink: |

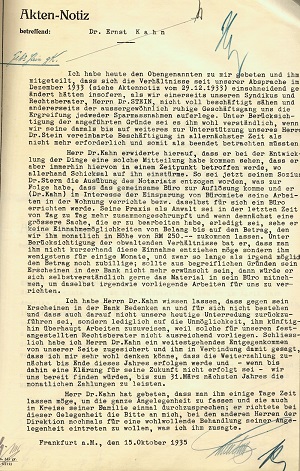

Zeige Inhalt von Kahn, Fritz

| Vor- und Nachname: | Fritz Kahn | ||

| Geburtstag: | 29.08.1874 | ||

| Geburtsort: | Pforzheim | ||

| Sterbetag: | 10.11.1948 | ||

| Sterbeort: | Frankreich | ||

| Dokument: |

|

||

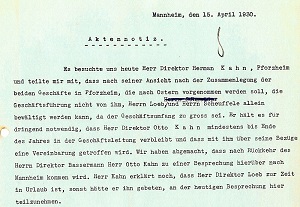

| Lebensweg: | Fritz Kahn war der mittlere Bruder von Otto und Herman Kahn. Ihr Vater hatte 1867 das Bankhaus Julius Kahn & Co. in Pforzheim gegründet. 1907 übernahm die Rheinische Creditbank in Mannheim das Bankhaus und führte es als Filiale Pforzheim fort. 1929 ging die Rheinische Creditbank mit ihren Filialen in der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft auf. Im Unterschied zu seinen Brüdern, die sowohl bei der Rheinischen Creditbank als auch bei der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft in der Leitung der Pforzheimer Filialen vertreten waren, verlief die Karriere von Fritz Kahn bescheidener. Wo und wie lange er für die beiden Banken tätig war, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass er spätestens ab 1937 Pensionär der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft war. Seine monatliche Pension betrug lediglich 186,25 Reichsmark und wurde bis Oktober 1940 gezahlt. Dennoch war sein Vermögen beträchtlich. Die jüdischen Bürgern vom NS-Staat Anfang 1939 abverlangte Vermögensabgabe betrug in seinem Fall 44.200 Reichsmark. 1938 musste Fritz Kahn, der ledig und kinderlos war, innerhalb Pforzheims umziehen. Er zog von der Gravelottestraße 5 in die Wörthstraße 5. Dieses Haus diente als eines der sogenannten Judenhäuser. Am 22. Oktober 1940 wurde er, wie viele Juden aus Baden und der Saarpfalz, in das südwestfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Von dort wurde er in verschiedene Lager verlegt und kam später unter unbekannten Umständen frei. Er lebte weiter in Frankreich und verstarb 1948. Als Erbin hatte er Joan Margaret Anna Kahn, verheiratete Sommer, eingesetzt. Sie war die Tochter seines Bruders Herman. |

||

| Eintritt Deutsche Bank oder Vorläufer: | unbekannt | ||

| Austritt: | unbekannt | ||

| berufliche Laufbahn: | Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Pforzheim | ||

| letzte bekannte Adresse: | Pforzheim, Gravelottestraße 5, dort Stolperstein verlegt am 15. Mai 2024; 1938 erzwungener Umzug nach Pforzheim, Wörthstraße 5 bei Gulden | ||

| Transport: | am 22.10.1940 nach Gurs | ||

| Archivquellen: | HADB, F028/0688 | ||

| Literatur: | Gerhard Brändle, Die jüdischen Mitbürger der Stadt Pforzheim, Pforzheim 1985. | ||

| Weblinks: |

https://stolpersteine-pforzheim.de/listing/stolperstein-358/ |

Zeige Inhalt von Kahn, Herman

| Vor- und Nachname: | Herman Kahn | ||||

| Geburtstag: | 29.07.1877 | ||||

| Geburtsort: | Pforzheim | ||||

| Sterbetag: | 13.12.1949 | ||||

| Sterbeort: | London | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

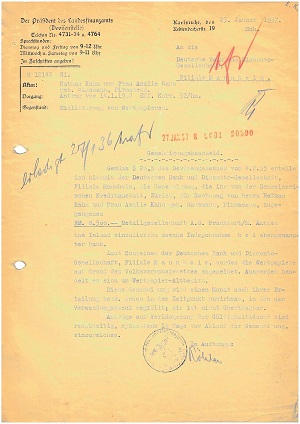

| Leben: |

Wie sein älterer Bruder Otto war Herman Kahn zunächst im väterlichen Bankhaus Julius Kahn & Co. und nach dessen Übernahme durch die Rheinische Creditbank 1907 in der Leitung von deren Pforzheimer Filiale tätig. Ein weiterer Bruder, Fritz Kahn, war ebenfalls im Bankwesen beschäftigt. Während der Hyperinflation gehörte er gemeinsam mit dem Pforzheimer Schmuckindustriellen Emil Kollmar zu den Initiatoren bei der Emission einer lokalen Ersatzwährung, des sogenannten Kollmar-Dollars. Nach der Verschmelzung der Rheinischen Creditbank auf die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft 1929 gehörte Herman Kahn der Pforzheimer Filialdirektion bis 1934 an. Im gleichen Jahr emigrierte er gemeinsam mit seiner aus London stammenden Ehefrau Rosa, geb. Zeffertt (1885-1938) und seinen Kindern nach Großbritannien, wo er 1949 verstarb. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | vor 1907 (Julius Kahn & Co.) | ||||

| Austritt: | 1934 | ||||

| berufliche Laufbahn: | vor 1907 Julius Kahn & Co. 01.01.1907 - 29.10.1929 Rheinische Creditbank Filiale Pforzheim 29.10.1929 - 1934 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Pforzheim, Direktor |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Westliche Karl-Friedrich-Straße 51, Pforzheim, dort Stolperstein verlegt am 16. März 2023 | ||||

| Emigration: | 1934 nach Großbritannien | ||||

| Literatur: | Christoph Timm, Bilder und Spuren jüdischen Lebens in Pforzheim, 1260-1945, in: Jüdisches Leben im Nordschwarzwald, S. 77f | ||||

| Weblink: |

https://stolpersteine-pforzheim.de/listing/stolperstein-358/ |

Zeige Inhalt von Kahn, Nathan

| Vor- und Nachname: | Nathan Kahn | ||

| Geburtstag: | 13.09.1872 | ||

| Geburtsort: | Thaleischweiler bei Pirmasens | ||

| Sterbetag: | 13.11.1938 | ||

| Sterbeort: | Dachau | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Nathan Kahn stammte aus jüdischer Familie aus dem Dorf Thaleischweiler bei Pirmasens. Zu seiner Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. Im Pirmasenser Adressbuch von 1899 wird er als Geldverleiher aufgeführt, in späteren Ausgaben des Adressbuchs (1906/07 und 1911) erscheint er als Bankagent der Deutschen Hypothekenbank in Meiningen. Spätestens ab 1920 ist er als Direktor der Filiale Pirmasens der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft nachweisbar. Die Bank, die ihren Hauptsitz in Mannheim hatte, unterhielt bereits ab 1911 eine Filiale in Pirmasens. Als im Oktober 1929 die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft und ihre Filialen in der fusionierten Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufgingen, blieb Kahn Direktor der Pirmasenser Niederlassung des vereinten Instituts. 1931 wurde er im Zuge eines allgemeinen Personalabbaus vorzeitig pensioniert. Nathan Kahn war verheiratet mit Amalie geb. Hausmann (15. Dezember 1874 in Bamberg - 1942 in Treblinka). Das Paar hatte zwei Kinder: Wilhelm Jakob (15. April 1901 in Pirmasens - 11. Februar 1964 in Paris) und Paul Nathan (20. Februar 1909 in Pirmasens - 1983 in West Palm Beach, Florida). Am 1. Juni 1937 zogen Nathan und Amalie von Pirmasens, wo sie zuletzt in der Alleestraße 5 im früheren Filialgebäude der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft gewohnt hatten, nach München in die Adelheidstraße 22. Vielleicht hofften sie, in der Anonymität der Großstadt den zunehmenden nationalsozialistischen Verfolgungen weniger stark ausgesetzt zu sein. Am 10. November 1938, dem Tag nach der Pogromnacht, wurde der 66-jährige Nathan Kahn ins Konzentrationslager Dachau verschleppt, wo er drei Tage später starb. Seine Witwe, die bis Juni 1942 eine Rente von 458,33 Reichsmark erhielt, musste zweimal innerhalb München umziehen. Am 3. Dezember 1941 kam sie in das Barackenlager an der Knorrstraße 148 im Stadtteil Milbertshofen. Von dort wurde Amilie Kahn am 15. Juli 1942 nach Theresienstadt verbracht und am 19. September 1942 von Theresienstadt ins Vernichtungslager Treblinka deportiert und dort ermordet. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||

| Austritt: | 1931 | ||

| berufliche Laufbahn: | um 1899 Geldverleiher in Pirmasens spätestens ab 1906 - bis mindestens 1911 Bankagent in Pirmasens für die Deutsche Hypothekenbank spätestens ab 1920 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Pirmasens (Direktor) 30.10.1929 - 1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Pirmasens (Direktor) |

||

| letzte bekannte Adressen: | Pirmasens, Alleestraße 5; (ab 01.06.1937) München, Adelheidstraße 22 | ||

| Transport: | am 10.11.1938 ins Konzentrationslager Dachau | ||

| Archivquellen: | HADB, P03/B0023 | ||

| Literatur: | Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, Prag 2000, S. 289. | ||

| Weblinks: | https://www.geni.com/people/Max-Badmann/6000000064495203004 https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=11460858&ind=1 |

Zeige Inhalt von Kahn, Otto

| Vor- und Zuname: | Otto Kahn | ||||

| Geburtstag: | 28.09.1872 | ||||

| Geburtsort: | Pforzheim | ||||

| Sterbetag: | 11.10.1937 | ||||

| Sterbeort: | Pforzheim | ||||

| Dokument: |

|

||||

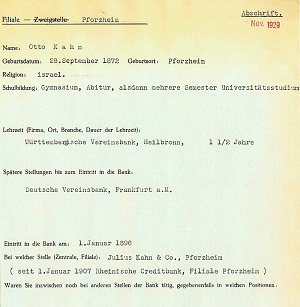

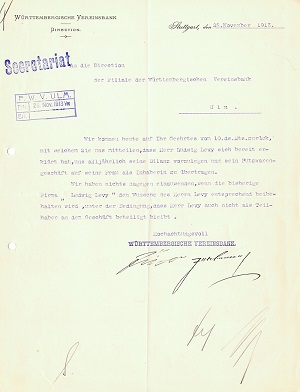

| Leben: |

Nach einer Lehre in der Württembergischen Vereinsbank Filiale Heilbronn trat Otto Kahn 1896 in das 1867 von seinem Vater in Pforzheim gegründete Bankhaus Julius Kahn & Co. ein. Als das Bankhaus 1907 von der Rheinischen Creditbank übernommen wurde, leitete Otto fortan deren Pforzheimer Filiale, später gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Herman. Er hatte außerdem noch einen weiteren jüngeren Bruder, Fritz Kahn, der ebenfalls bei der Deutschen Bank tätig war. Auch nach der Verschmelzung der Rheinischen Creditbank auf die Deutsche Bank im Oktober 1929 blieb Otto zunächst Direktor der Pforzheimer Filiale, suchte jedoch bald um seine zum Jahresbeginn 1931 vollzogene Pensionierung nach. Gleichzeitig wurde er in den Badisch-Pfälzischen Landesausschuss (Bezirksbeirat) der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft gewählt, dem er bis 1933 angehörte. Anders als sein Bruder Herman emigrierte der unverheiratet gebliebene Otto nicht. 1937 nahm er sich das Leben. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.01.1896 (Julius Kahn & Co.) | ||||

| Austritt: | 01.01.1931 | ||||

| Berufliche Laufbahn: | Württembergische Vereinsbank Filiale Heilbronn, Lehre Deutsche Vereinsbank, Frankfurt am Main 01.01.1896 - 31.12.1906 Julius Kahn & Co., Pforzheim 01.01.1907 - 29.10.1929 Rheinische Creditbank Filiale Pforzheim, Direktor 29.10.1929 - 31.12.1930 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Pforzheim, Direktor |

||||

| Letzte bekannte Adresse: | Gravelottestraße 5, Pforzheim | ||||

| Archivquellen: | HADB, P33/K27; HADB, S4007 |

Zeige Inhalt von Karger, Georg

| Vor- und Nachname: | Georg (George) Karger | ||

| Geburtsdatum: | 11.02.1902 | ||

| Geburtsort: | Gotha | ||

| Sterbedatum: | 27.09.1973 | ||

| Sterbeort: | New York | ||

| Foto: |

|

||

| Lebensweg: |

Georg Karger war der Sohn des Direktors der Berlin Zentrale der Deutschen Bank Gustav Karger. Wie sein Vater arbeitete er für die Deutsche Bank in Berlin, wobei sein Eintritt in die Bank nicht bekannt ist. 1932 ist er in der Wechselabteilung nachweisbar, wo er im Bereich der Inkasso-Abteilung eingesetzt und für das Inkasso in Berlin und der "Provinz" zuständig war. Vermutlich aufgrund seiner jüdischen Abstammung musste er 1935 aus der Bank ausscheiden und emigrierte 1936 mit dem Dampfer SS Washington über Southampton (England) in die USA, wo er sich George Karger nannte. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||

| Austritt: | 31.08.1935 | ||

| berufliche Laufbahn: |

unbekannt - 1935 Deutsche Bank Zentrale Berlin (1932 Angestellter in Wechselabteilung/Inkasso-Abteilung, Inkasso Berlin - Provinz) |

||

| Emigration: | am 06.03.1936 nach New York | ||

| Literatur: | George Karger, 71, Photographer, dies, in: New York Times, 28.09.1973 | ||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Karger, Gustav

| Vor- und Nachname: | Gustav Karger | ||

| Geburtsdatum: | 12.12.1870 | ||

| Geburtsort: | Pyritz (Pommern), heute Pyrzyce (Polen) | ||

| Sterbedatum: | 10.01.1941 | ||

| Sterbeort: | New York, beigesetzt im Cedar Park Cemetery, Paramus, Bergen County, New Jersey, USA | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

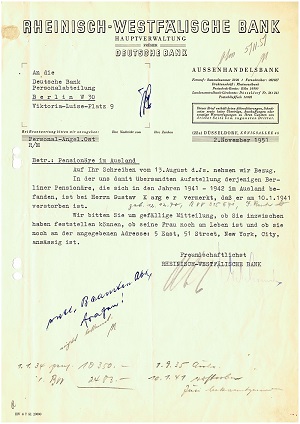

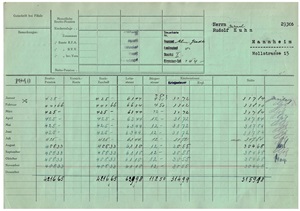

Gustav Karger war jüdischer Abstammung und stammte aus Pyritz in Pommern. Über seine Schulzeit und berufliche Ausbildung ist nichts bekannt. Wann er in die Berliner Zentrale der Deutschen Bank eintrat, ist nicht zu ermitteln. Ab 1914 ist er dort als Prokurist und ab 1919 als Abteilungsdirektor nachweisbar. Spätestens seit 1926 war er zunächst im Rang eines Abteilungsdirektor, später eines Direktors Leiter der Emissionsabteilung. Er erteilte Auskünfte über Wertpapiere und Emissionen. Nach der Fusion der Deutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft setzte er diese Tätigkeit nahtlos fort. Zum Jahresbeginn 1934 wurde Karger im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand versetzt. Seine jährliche Pension betrug 10.350 Reichsmark. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||

| Austritt: | 01.01.1934 pensioniert | ||

| berufliche Laufbahn: |

vor 1914 - 29.10.1929 Deutsche Bank Zentrale Berlin (ab 1914 als Prokurist, ab Mai 1919 als Abteilungsdirektor, ab 1926 als Abteilungsdirektor in der Emissionsabteilung nachweisbar) |

||

| Emigration: | 16.08.1935 in die USA | ||

| Archivquellen: | HADB, P02/K0074; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, 36A (II) 18493 | ||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Kaufmann, Simon

| Vor- und Nachname: | Simon Kaufmann | ||

| Geburtstag: | 29.01.1861 | ||

| Geburtstort: | Hainstadt in Baden | ||

| Sterbetag: | 01.08.1941 | ||

| Sterbeort: | Le Récébédou (Frankreich) | ||

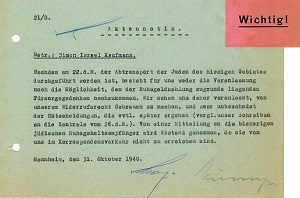

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Simon Kaufmann stammte aus jüdischer Familie aus Hainstadt im Nordosten Badens. Wo er seine Schul- und Berufsausbildung zum Bankkaufmann erhielt, ist nicht bekannt. Anfang 1909, im Alter von 48 Jahren, trat er in die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in Mannheim ein, für die er bis zu seiner regulären Pensionierung 1926 tätig war. Er war als Angestellter in der Tarifgruppe 3 eingestuft, seine monatliche Rente betrug 193,75 Reichsmark. Simon Kaufmann heiratete am 26. Dezember 1898 Martha geb. Kaufmann (17. November 1877 in Mainz - 20. Oktober 1928 in Mannheim). Das Paar blieb kinderlos. Der ab 1928 verwitwete Simon Kaufmann wohnte bis zum 22. Oktober 1940 in der Nuitsstraße 11 in Mannheim. An diesem Tag wurde er wie viele badische und saarpfälzische Juden in das südwestfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Wahrscheinlich noch 1940 kam Simon Kaufmann von Gurs ins Internierungslager Le Récébédou bei Toulouse, das für Alte und Gebrechliche eingerichtet worden war. Er starb dort am 1. August 1941. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.01.1909 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft) | ||

| Austritt: | 30.09.1926 | ||

| berufliche Laufbahn: | 01.01.1909 - 30.09.1926 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (Angestellter) | ||

| letzte bekannte adresse: | Mannheim, Nuitsstraße 11 | ||

| Transporte: | 22.10.1940 nach Gurs 1940 nach Le Récébédou |

||

| Archivquellen: | HADB, P33/K031; HADB, F28/688 | ||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de897001 https://www.mahnmal-neckarzimmern.de/gedenkbuch/kaufmann-simon https://www.ancestry.ca/genealogy/records/martha-kaufmann-24-m593dt https://www.gedenkstaettenforum.de/uploads/media/GedRund124_23-32.pdf |

Zeige Inhalt von Kayser, Theodor

| Vor- und Nachname:: | Theodor Kayser | ||

| Geburtstag: | 08.06.1877 | ||

| Geburtsort: | Einbeck | ||

| Sterbetag: | 13.02.1935 | ||

| Sterbeort: | Einbeck | ||

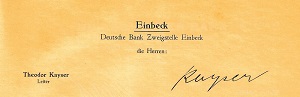

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Theodor Kayser wurde 1877 als Sohn des jüdischen Privatbankiers Joseph Kayser und seiner Frau Frieda, geb. Falk in Einbeck bei Hannover geboren. Das Bankhaus Joseph Kayser & Co. mit Sitz in der Bahnhofstraße 8 war bereits 1872 gegründet worden. Über seinen Schul- und Ausbildungsweg ist nichts bekannt. Fest steht, dass er wie sein Vater das Bankfach einschlug und - wie auch seine Mutter - um die Jahrhundertwende Prokura der Firma Joseph Kayser & Co. hatte. Später wurde Theodor Kayser Mitinhaber und schließlich Alleininhaber des Bankhauses. Noch vor dem Ersten Weltkrieg beteiligte sich die Hildesheimer Bank an der Privatbank in Einbeck. 1921 wurde das Bankhaus Joseph Kayser & Co. in die Filiale Einbeck der Hildesheimer Bank umgewandelt. Theodor Kayser leitete die Filiale. Als Anfang 1928 die Deutsche Bank die Hildesheimer Bank und ihre Filialen übernahm, blieb Kayser Leiter in Einbeck. Diese Funktion übte es auch nach der Fusion zwischen Deutscher Bank und Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 weiter aus. 1931 zählte die Zweigstelle Einbeck zu den Niederlassungen der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft, die unter dem Eindruck der Bankenkrise geschlossen wurden. Theodor Kayser wurde in vorzeitigen Ruhestand versetzt. Er war verheiratet mit Martha, geb. May (4. August 1880 in Warburg - 19. November 1971 in La Jolla (San Diego)). Das Paar hatte zwei Kinder: Alfred (22. September 1907 in Einbeck - 13. März 1989 in Einbeck) und Ilse, verheiratete Warschawski (14. Dezember 1910 in Einbeck - 1. März 2009 in La Jolla (San Diego)). Theodor Kayser verzweifelte nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten an den veränderten politischen Umständen und schied am 13. Februar 1935 „freiwillig“ aus dem Leben. Sein Sohn Alfred Kayser, der das Realgymnasium bis zur Mittleren Reife (Obersekunda) besuchte, absolvierte von März 1924 bis August 1927 eine Banklehre in Dortmund und Frankfurt. Nach 1933 wurde er aus seiner beruflichen Laufbahn gerissen, er emigrierte 1936 nach Israel, wo er die britische Staatsbürgerschaft annahm. Er diente in der britischen und israelischen Armee, heiratete und lebte bis 1964 in Israel. Danach kam er nach zurück nach Einbeck, wurde eingebürgert und erhielt eine Stelle in der Stadtverwaltung. Bis zu seinem Tod lebte er in Einbeck. Martha Kayser gelang 1940 die Flucht nach Mexiko, später lebte sie bei ihrer Tochter Ilse, die bereits am 19. März 1937 in die USA emigrieren konnte, in San Diego, Kalifornien. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank oder Vorläufer: | um 1900 (Joseph Kayser & Co., Einbeck) | ||

| Austritt: | 1931 (pensioniert) | ||

| Berufliche Laufbahn: | ca. 1900 - 1921 Joseph Kayser & Co., Einbeck (Prokurist, ab ca. 1909 Mitinhaber, später Alleininhaber) 1921 - 09.02.1928 Hildesheimer Bank Filiale Einbeck (Direktor) 09.02.1928 - 29.10.1929 Deutsche Bank Zweigstelle Einbeck (Direktor) 29.10.1929 - 1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zweigstelle Einbeck (Direktor) |

||

| Letzte bekannte Adresse: | Einbeck, Marktstraße 11, dort Stolperstein verlegt am 25. Mai 2017 | ||

| Weblinks: |

https://reimschmiede.jimdofree.com/sachtexte/ns-geschichte/gedenktafel-einbeck/ |

Zeige Inhalt von Klein, Fritz

| Vor- und Zuname: | Fritz (Frederick) Klein | ||||

| Geburtstag: | 26.05.1891 | ||||

| Geburtsort: | Heppenheim | ||||

| Sterbetag: | unbekannt | ||||

| Sterbeort: | unbekannt | ||||

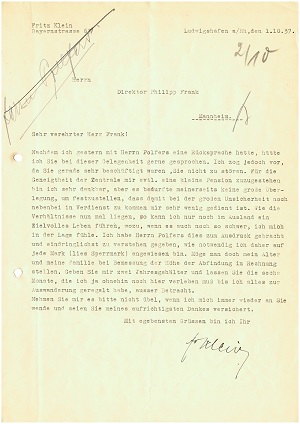

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Fritz Klein, Sohn des Kaufmanns Moritz Klein und dessen Ehefrau Jeannette Klein, wurde 1891 in Heppenheim im Großherzogtum Hessen geboren. Er besuchte die Volksschule in Heppenheim und das Gymnasium in Worms bis zur Undersekunda. Daran schloss sich von 1907 bis 1909 eine Banklehre bei der Frankenthaler Volksbank an. Nach dem Abschluss der Lehre wechselte Klein als Angestellter zur Wiesbadener Filiale der Mitteldeutschen Bank. Knapp zwei Jahre später trat er zur Dresdner Bank Niederlassung in Wiesbaden über, wo er als Buchhalter, Primanotist und Korrespondenz eingesetzt wurde. Ab Oktober 1913 leistete Klein Militärdienst, der sich durch den Kriegsbeginn im August 1914 bis November 1918 verlängerte. Er wurde als Leutnant der Reserve entlassen. Im Dezember 1918 nahm er seine Tätigkeit bei der Dresdner Bank in Wiesbaden wieder auf, wo er nun als Korrespondenzkontrolleur beschäftigt wurde. Im September 1919 wechselte er als Kassierer zur Ludwigshafener Filiale der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft, die ihren Hauptsitz in Mannheim hatte. 1920 erhielt er Handlungsvollmacht und bereits 1922 Prokura. Als die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 in der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging, blieb Klein auf seinem Posten in Ludwigshafen. |

||||