Zeige Inhalt von Alexander, Georg

| Vor- und Nachname: | Georg Alexander | ||

| Geburtstag: | 03.01.1906 | ||

| Geburtstort: | Berlin | ||

| Sterbetag: | 02.01.1944 | ||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||

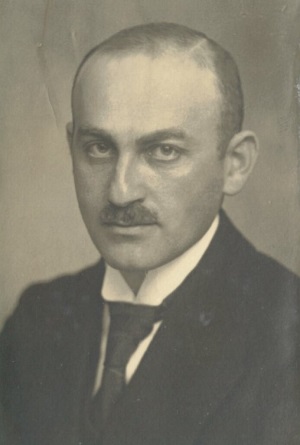

| Foto: |

|

||

| Lebensweg: |

Georg Alexander wurde 1906 in Berlin als Sohn des Klempnermeisters Wilhelm Alexander (1877-1938) und Gertrud (Trude) Alexander (1881-1940) geboren. Er besuchte die Werner-Siemens-Realschule bis zur 9. Klasse und begann im April 1923 eine zweieinhalbjährige Banklehre bei der Deutschen Bank in Berlin. Nach Beendigung der Lehre arbeitete er für die Deutsche Bank von 1925 bis 1929 in der Depositenkasse B, der Zentral-Überweisungs-Abteilung und der Wechselabteilung. Die Bank beschrieb ihn als "äusserst tüchtigen, gewissenhaften Arbeiter, der eine schnelle Auffassungsgabe mit reger Tätigkeit verbindet". Im Mai 1929 ging Georg Alexander für etwas mehr als ein Jahr als "Austauschbeamter" zur Filiale Frankfurt am Main der Deutschen Bank. Anschließend kehrte er zur Berliner Zentrale zurück, wo er zum Jahresende 1936 wegen seiner jüdischen Abstammung entlassen wurde. Quellen zu seinen letzten Jahren in der Bank haben sich nicht erhalten, auch über eine anschließende Tätigkeit ist nichts bekannt. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 03.04.1923 | ||

| Austritt: | 31.12.1936 | ||

| Berufliche Laufbahn: | 03.04.1923 - 30.09.1925 Banklehre Deutsche Bank Berlin 01.10.1925 - 30.04.1929 Deutsche Bank Berlin 01.05.1929 - 31.10.1930 Deutsche Bank Filiale Frankfurt am Main 01.11.1930 - 31.12.1936 Deutsche Bank Berlin |

||

| Letzte bekannte Adresse: | Berlin-Charlottenburg, Knesebeckstraße 75, Hinterhaus, 3. Etage | ||

| Transport: | 12.03.1943 von Berlin nach Auschwitz | ||

| Archivquellen: | HADB, P3/A68 HADB, B381 HADB, DB(alt)/375 |

||

| Literatur: | Manfred Mosche Gerson: Ein Leben im 20. Jahrhundert. Von Westpreußen über Berlin und Hannover durch Amerika, NS-Deutschland und Lettland nach Israel 1906-1982. Hg. Erhard Roy Wiehn, Konstanz: Hartung-Gorre Verlag 2002 | ||

| Weblinks: |

https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=de&itemId=11457333&ind=1 https://collections.arolsen-archives.org/de/document/11220524 https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1052811 https://www.stolpersteine-berlin.de/de/knesebeckstrasse/75/margarete-gerson https://www.geni.com/people/Georg-Alexander/6000000089452014031 |

Zeige Inhalt von André, Erich

| Vor- und Nachname: | Erich André |

| Geburtstag: | 27.07.1904 |

| Geburtsort: | Aachen |

| Sterbetag: | 04.12.1942 |

| Sterbeort: | Auschwitz |

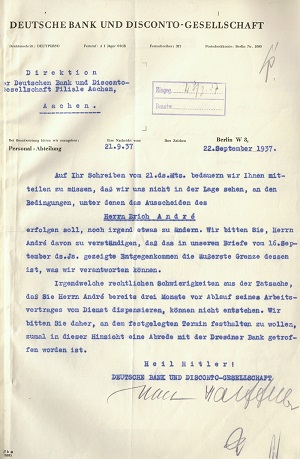

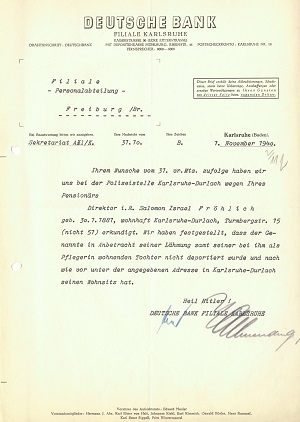

| Foto / Dokument: | |

| Lebensweg: |

Der Sohn des Metzgermeisters Norbert André schloss die Schule mit der Obersekunda ab und begann danach eine Lehre bei der Deutschen Bank Filiale Aachen, die ihn nach Abschluss der Ausbildung fest anstellte. Nach seinem zwangsweisen Ausscheiden Ende 1937 emigrierte er 1939 zunächst nach Antwerpen und später nach Frankreich, wo er im Mai 1940 in das Internierungslager von Saint-Cyprien kam. Von dort wurde er 1942 in das Camp de Rivesaltes und wenig später in das Sammellager Drancy verbracht, von wo aus er im November 1942 nach Auschwitz deportiert und einen Monat später ermordet wurde. Erich André war seit 1919 Mitglied von Alemannia Aachen. Er war Gründungsmitglied der Jugendabteilung und später unter anderem als Mitglied des Spielausschusses tätig. |

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 01.07.1921 |

| Austritt: | 31.12.1937 |

| Berufliche Laufbahn: | 01.07.1921 - 30.09.1923 Deutsche Bank Filiale Aachen (Lehre) 01.10.1923 - 31.12.1937 Deutsche Bank Filiale Aachen (Konto-Korrent-Buchhaltung) |

| Letzte bekannte Adresse: | Aachen, Thomashofstraße 17, dort Stolperstein am 06.02.2019 verlegt auf Initiative der Interessengemeinschaft der Alemannia Fans und Fan Club e. V. zusammen mit dem TSV Alemannia Aachen |

| Transport: | 04.11.1942 von Drancy (Frankreich) nach Auschwitz |

| Archivquellen: | HADB, F056/0006 |

| Literatur: | Harold James, Die Deutsche Bank und die 'Arisierung', S. 111 |

| Weblinks: |

http://www.wgdv.de/stolpersteine/personenverzeichnis/171-andr%C3%A9,-erich-daniel http://www.familienbuch-euregio.de/genius/?person=441035 https://www.wikiwand.com/de/Liste_der_Stolpersteine_in_Aachen |

Zeige Inhalt von Aschert, Felix

Zeige Inhalt von Assenheim, Wilhelm

| Vor- und Nachname: | Wilhelm Assenheim | ||||

| Geburtstag: | 27.05.1878 | ||||

| Geburtsort: | Offenbach am Main | ||||

| Sterbetag: | 31.03.1942 | ||||

| Sterbeort: | Litzmannstadt (Lodz) | ||||

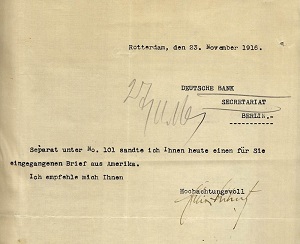

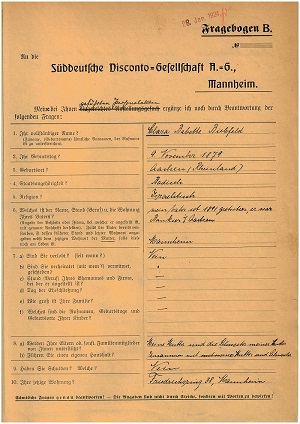

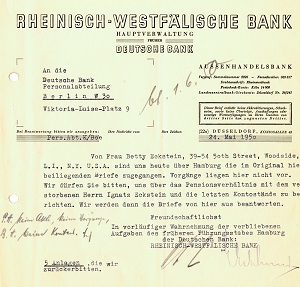

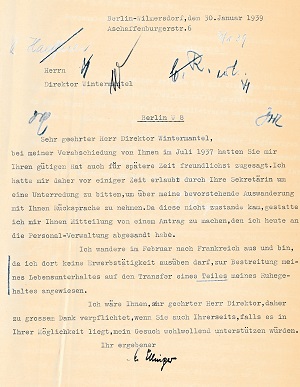

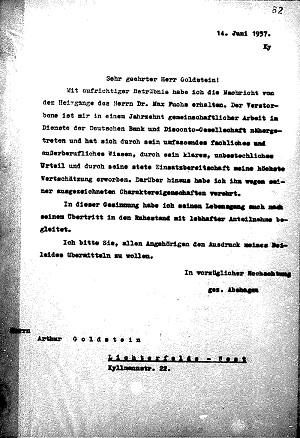

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Wilhelm Assenheim absolvierte eine Banklehre und die ersten Berufsjahre im jüdischen Bankhaus Siegmund Merzbach in seiner Heimatstadt Offenbach. Danach wechselte er in das Bankgeschäft Baruch Bonn ins benachbarte Frankfurt. 1908 trat Assenheim als Prokurist in die Pfälzische Bank Filiale Frankfurt ein, die die Deutsche Bank 1922 übernahm. Ende 1933, kurz nach seinem 25-jährigen Dienstjubiläum (die Zeit beim Vorläuferinstitut Pfälzische Bank wurde angerechnet), wurde Wilhelm Assenheim aufgrund seiner jüdischen Herkunft im Alter von 55 Jahren zwangsweise frühpensioniert. Für seinen ehemaligen Vorgesetzten, den ebenfalls jüdischen Filialdirektor Eduard Rothschild, besaß Assenheim nach dessen Emigration Kontovollmacht. Von einem Sonderkonto überwies er bis September 1941 monatlich Unterstützungsbeträge an Rothschilds in Deutschland verbliebene Verwandte. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.07.1908 (Pfälzische Bank) | ||||

| Austritt: | pensioniert am 31.12.1933 | ||||

| Berufliche Laufbahn: | 01.04.1894 - 31.03.1896 S. Merzbach, Offenbach (Banklehre) 01.04.1896 - 31.12.1899 S. Merzbach, Offenbach 01.01.1900 - 30.06.1908 Bankgeschäft Baruch Bonn, Frankfurt am Main (Prokurist seit 1905) 01.07.1908 - 31.03.1922 Pfälzische Bank Filiale Frankfurt am Main (Prokurist seit 1920) 01.04.1922 - 29.10.1929 Deutsche Bank Filiale Frankfurt am Main (Sekretariat, Sortenabteilung, Kreditabteilung, Vorsteher Korrespondenzabteilung ab Ende 1927) 29.10.1929 - 31.12.1933 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt (Vorsteher Korrespondenzabteilung) |

||||

| Letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Liebigstraße 41, dort Stolperstein verlegt am 29. Oktober 2025 auf Initiative der Deutschen Bank | ||||

| Transport: | 19.10.1941 von Frankfurt am Main nach Litzmannstadt (Lodz) | ||||

| Archivquellen: | HADB, P3/A144; HADB, P3/A180 | ||||

| Literatur: | Harold James, Die Deutsche Bank im Dritten Reich, München 2003, S. 54 | ||||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de833974 https://www.statistik-des-holocaust.de/OT411019-1.jpg https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=11459866&ind=1 |

Zeige Inhalt von Badmann, Max

| Vor- und Nachname: | Max Badmann | ||

| Geburtstag: | 01.11.1866 | ||

| Geburtsort: | Frankfurt am Main | ||

| Sterbetag: | 25.05.1942 | ||

| Sterbeort: | Litzmannstadt (Lodz) | ||

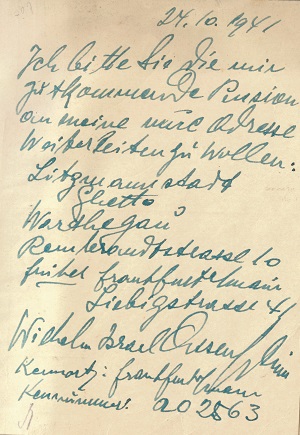

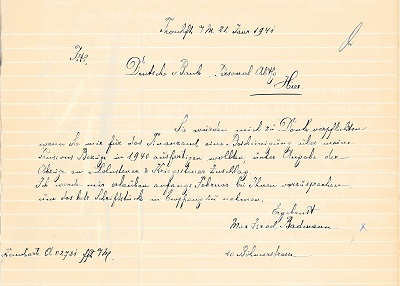

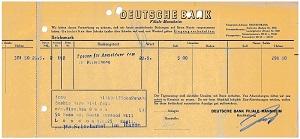

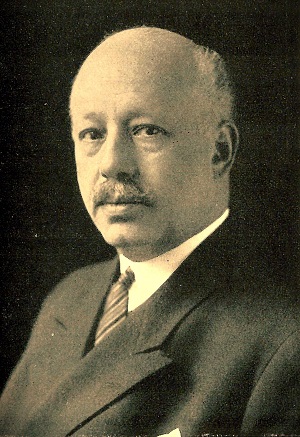

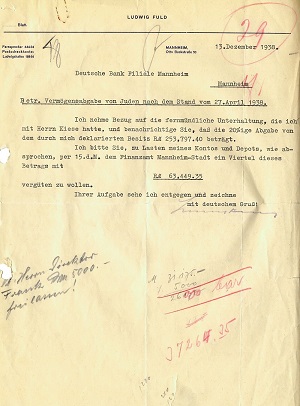

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg | Max Badmann absolvierte 1883 eine Lehre im Bankhauses E. Ladenburg, das bereits seit 1848 in Frankfurt bestand. Sein Sitz befand sich in der Junghofstraße 14. 1930 ging das Bankhaus in der benachbarten Deutschen Bank Filiale Frankfurt auf. Im gleichen Jahr trat Max Badmann, der zuletzt als Prokurist tätig war, in Pension. Er bezog eine monatliche Rente von 400 RM. Er war seit 1908 verheiratet mit Minnie Hall (*10.09.1875 - unbekannt). Sie betrieb bis Ende 1938 in der Kaiserstraße 15 in Frankfurt das Geschäft für Damenmoden Anna Höchberg. Das Ehepaar wohnte von 1934 bis 1941 in der Böhmerstraße 20 im Westend. Ihr Sohn Julius Badmann (*21.12.1908) emigrierte 1939 nach Brasilien. Ende 1941 wurde Max Badmann mit seiner Frau ins Ghetto Litzmannstadt (Lodz) deportiert, wo er wenige Monate später verstarb. Gleichzeitig mit der Deportation stellte die Deutsche Bank die Pensionszahlungen ein. | ||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer | 25.02.1905 (E. Ladenburg) | ||

| ausgeschieden: | 01.10.1930 | ||

| Laufbahn: | 1883 - 1930 E. Ladenburg Frankfurt a. M. (1930 von der Deutschen Bank übernommen) | ||

| letzte bekannte Adressen: | Frankfurt am Main, bis 1933 Oberlindau 98, II. Stock; 1934 bis 1941 Böhmerstraße 20, dort Stolperstein verlegt im September 2021 auf Initiative der Deutschen Bank; 1941 bis zur Deportation, Mainzer Landstraße 32 |

||

| Transport: | 19.10.1941 von Frankfurt am Main nach Litzmannstadt (Lodz) | ||

| Archivquellen: | HADB, P03/B0023 | ||

| Weblinks: | https://www.geni.com/people/Max-Badmann/6000000064495203004 https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=11460858&ind=1 |

Zeige Inhalt von Baer, Hellmuth

| Vor- und Nachname: | Hellmuth Baer | ||||

| Geburtstag: | 18.06.1890 | ||||

| Geburtsort: | Mannheim | ||||

| Sterbetag: | 16.05.1946 | ||||

| Sterbeort: | Schanghai | ||||

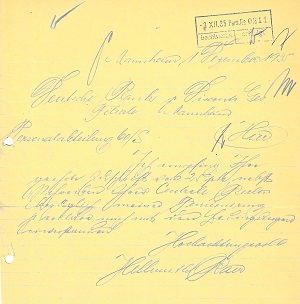

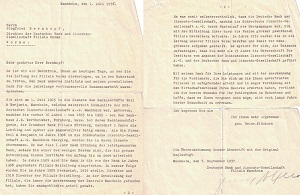

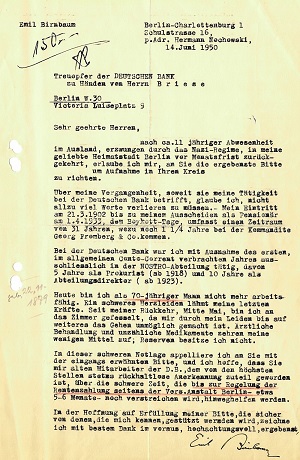

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Hellmuth Baer stammte aus jüdischer Familie aus Mannheim. Seine Eltern waren Max und Henrietta Baer. Hellmuth Baer besuchte die Oberrealschule und Reformschule bis zur 11. Klasse (Obersekunda). Ende 1907 begann er eine Banklehre bei der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in seiner Heimatstadt. Nach der Lehrzeit durchlief er mehrere Abteilungen der Bank und entwickelte sich zum Spezialisten für das Wertpapiergeschäft. 1918 erhielt er Handlungsvollmacht und 1920 Prokura. Zuletzt leitete er die Effektenkorrespondenz und Bezugsrechtsabteilung. Als im Oktober 1929 die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in der neuen Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging, wurde Hellmuth Baer als Prokurist in deren Filiale Mannheim übernommen. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde er im Herbst 1936, im Alter von nur 46 Jahren, frühzeitig pensioniert. Er erhielt seitens der Bank eine Übergangsbeihilfe vom 2400 Reichsmark und eine monatliche Pension von 433,33 Reichsmark, die bis November 1941 gezahlt wurde. Hellmuth Baer hatte am 11. März 1923 Hedwig geb. Wolf (6. April 1902 in Rastatt - 2. September 1942 in Auschwitz) geheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder: Max (22. Januar 1924 in Mannheim - 29. Oktober 1942 im Nordatlantik an Bord der MV Abosso) und Lore, verheiratete Kirchheimer (16. Oktober 1928 in Mannheim - 2. November 2019 in Chicago). Am 10. November 1938, dem Tag nach der Pogromnacht, stürmten, laut späterem Bericht der Tochter, SS-Männer die Wohnung in der Richard-Wagner-Straße 53 in Mannheim, zerschlugen das Inventar und verschleppten Hellmuth Baer ins Konzentrationslager Dachau (Häftlingsnummer 20370). Ende Dezember 1938 kam er wieder frei. Seine Frau hatte inzwischen Schritte zur Auswanderung der Familie ergriffen. Hellmuth Baer konnte bald nach seiner Freilassung nach Schanghai ausreisen. Die Tochter Lore kam mit einem Kindertransport im Mai 1939 nach England. Der Sohn Max befand sich bereits in Italien, wo er eine Ausbildung zum Koch absolvierte. Hedwig Baer gelang die Flucht nicht. Sie blieb in Mannheim und wurde wie viele badische und saarpfälzische Juden am 22. Oktober 1940 in das südwestfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Von dort wurde sie später ins Sammellager Drancy bei Paris gebracht und am 10. August 1942 nach Auschwitz deportiert, wo sie am 2. September 1942 ermordet wurde. Ihr Mann starb 1946 in Schanghai. Der Sohn Max, der 1940 seine Schwester in England besucht hatte, wurde als feindlicher Ausländer verhaftet und nach Australien gebracht. Als er im Herbst 1942 nach England zurückkehren wollte, um in der britischen Armee zu dienen, wurde sein Schiff von einem deutschen U-Boot im Nordatlantik versenkt. Lore zog 1946 in die USA nach Chicago, wo sie einen Holocaust-Überlebenden aus Wien heiratete. Sie starb in Chicago 2019. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.11.1907 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) | ||||

| Austritt: | 01.10.1936 | ||||

| berufliche Laufbahn: | 01.11.1907 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (Banklehre, Handlungsbevollmächtigter 1918, Prokurist 1920, zuletzt Leiter der Effektenkorrespondenz und Bezugsrechtsabteilung) 30.10.1929 - 30.09.1936 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim (Prokurist) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Richard-Wagner-Straße 53 | ||||

| Emigration: | 1939 nach Schanghai | ||||

| Archivquellen: | HADB, P33/B0035; HADB, F028/0687 | ||||

| Weblinks: |

https://portal.ehri-project.eu/units/us-005578-irn107296 |

Zeige Inhalt von Baum, Gustav

| Vor- und Nachname: | Gustav Baum | ||||

| Geburtstag: | 16.02.1881 | ||||

| Geburtsort: | Haßfurt | ||||

| Sterbetag: | 28.05.1951 | ||||

| Sterbeort: | unbekannt | ||||

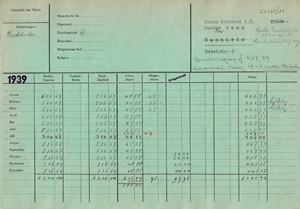

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Gustav Baum stammte aus jüdischer Familie aus Haßfurt im Norden Bayerns, wo eine größere jüdische Landgemeinde bestand. Über seinen Ausbildungs- und Berufsweg ist nichts bekannt. Spätestens seit 1909 ist er als Bevollmächtigter der Süddeutschen Bank in Mannheim nachweisbar, die 1896 durch Umwandlung der Privatbank Goldmann & Kuhn entstanden war. 1911 wurde die Süddeutsche Bank von der Pfälzischen Bank in Ludwigshafen übernommen, jedoch unter eigenem Namen als "Abteilung der Pfälzischen Bank" fortgeführt. Devisenspekulationen eines stellvertretenden Direktors der Münchner Filiale der Pfälzischen Bank führten Anfang 1922 zu so großen Verlusten, dass die Pfälzische Bank von der Rheinischen Creditbank in Mannheim übernommen wurde. Eventuell blieb Gustav Baum noch vier Jahre bei einer als Tochtergesellschaft gegründeten neuen Pfälzischen Bank tätig, bevor er Anfang 1926 als Abteilungsdirektor in die Rheinische Creditbank in Mannheim eintrat. Als die Rheinische Creditbank im Herbst 1929 in der neuen Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging, konnte Gustav Baum seine Tätigkeit bei deren Mannheimer Filiale fortsetzen. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde er zur Jahresmitte 1937 vorzeitig pensioniert. Er erhielt eine Übergangsbeihilfe von 3100 Reichsmark und eine monatliche Pension von 516,67 Reichsmark, die bis bis November 1941 gezahlt wurde. Gustav Baum war verheiratet mit Clementine geb. Goldmann (5. Oktober 1893 in Zeil am Main (bei Haßfurt) - 10. Juni 1969). Das Paar hatte eine Tochter, Ilse verheiratete Oppenheimer. 1939 gelang der Familie die Flucht nach Uruguay. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 1911 (Pfälzische Bank Filiale Mannheim) | ||||

| Austritt: | 30.06.1937 | ||||

| berufliche Laufbahn: | spätestens seit 1909 - 1911 Süddeutsche Bank, Mannheim (Bevollmächtigter) 1911 - 1922 Süddeutsche Bank, Abteilung der Pfälzischen Bank, Mannheim (spätestens ab 1914 Prokurist, spätestens ab 1920 stellvertretender Direktor) 1922 - 31.12.1925 Pfälzische Bank, Mannheim (Tochtergesellschaft der Rheinischen Creditbank) 01.01.1926 - 29.10.1929 Rheinische Creditbank (Abteilungsdirektor) 30.10.1929 - 30.06.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim (Abteilungsdirektor) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Hebelstraße 5; Montevideo, Calle Ciudadela 1174, ap. 13 | ||||

| Emigration: | 1939 nach Montevideo (Uruguay) | ||||

| Archivquellen: | HADB, B381; HADB, K04/025; HADB, F028/0687 | ||||

| Weblinks: |

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1621328 |

Zeige Inhalt von Baum, Hanni

| Vor- und Nachname: | Hanni Baum | ||||

| Geburtstag: | 13.05.1911 | ||||

| Geburtsort: | Kneuttingen/Lothringen | ||||

| Sterbetag: | unbekannt, nach 1957 | ||||

| Sterbeort: | unbekannt, vermutlich in den USA | ||||

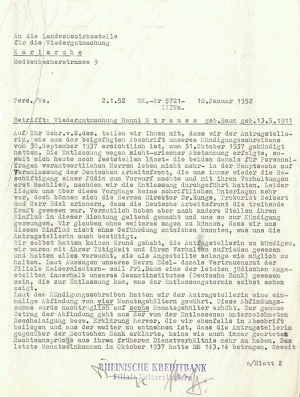

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: | Nach dem Besuch einer höheren Mädchenschule absolvierte die Tochter eines Kaufmanns 1927/28 eine Lehre im Baumaterialiengeschäft Kopp & Krauß, bevor sie eine Stelle als Telefonistin und Stenotypistin bei der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Kaiserslautern antrat, die im Jahr darauf in der fusionierten Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging. Nach ihrer zwangsweisen Entlassung emigrierte sie in die USA. In den 1950er Jahre lebte sie in New York und hatte durch Heirat den Namen Strauss angenommen. | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 12.06.1928 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 31.10.1937 | ||||

| Berufliche Laufbahn: | 12.06.1928 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Filiale Kaiserslautern 29.10.1929 - 31.10.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale Kaiserslautern |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Kaiserslautern, Pirmasenserstraße 28 | ||||

| Emigration: | nach 1938 | ||||

| Archivquellen: | HADB, P46/B0001 |

Zeige Inhalt von Behrens, Sally

| Vor- und Nachname: | Sally Behrens | ||

| Geburtstag: | 29.12.1868 | ||

| Geburtsort: | Rethem an der Aller | ||

| Sterbetag: | 09.04.1943 (für tot erklärt) | ||

| Sterbeort: | Sobibor | ||

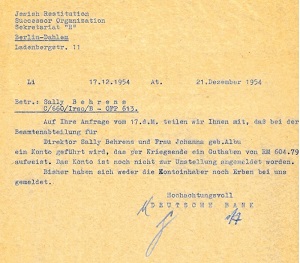

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Sally Behrens wurde 1868 in Rethem an der Aller geboren, das damals in der preußischen Provinz Hannover lag. Seine Eltern waren Behrens [sic] Behrens und Johanna geb. Krämer. Über seine Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. In der Berliner Zentrale der Deutschen Bank ist er erstmals im Jahr 1900 als Prokurist nachweisbar, vermutlich war er aber deutlich früher in die Bank eingetreten. 1919 wurde er zum Abteilungsdirektor und 1922 zum stellvertretenden Direktor der Berliner Zentrale ernannt. Zuletzt leitete er die Börsenkorrespondenz. 1925 wurde er in den Ruhestand versetzt. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||

| Austritt: | 1925 | ||

| berufliche Laufbahn: |

09.04.1900 - 1918 Deutsche Bank Zentrale Berlin (Prokurist) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 35; Amsterdam Zuid, Noorder Amstellaan, 35 huis | ||

| Emigration: | 15.03.1939 in die Niederlande | ||

| Transporte: | am 04.04.1943 Inhaftierung im Sammellager Westerbork; am 06.04.1943 Deportation ins Vernichtungslager Sobibor | ||

| Archivquellen: | HADB, B377; HADB, DB(alt)/0963; HADB, DB(alt)/0390 | ||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1043124 https://www.joodsmonument.nl/en/page/492397/sally-behrens-and-his-family https://www.geni.com/people/Sally-Behrens/6000000052221475836 |

Zeige Inhalt von Berger, Maurycy

| Vor- und Nachname: | Maurycy (später Moscheh Efraim) Berger | ||

| Geburtstag: | 1892 | ||

| Geburtsort: | unbekannt | ||

| Sterbetag: | 1975 | ||

| Sterbeort: | Haifa | ||

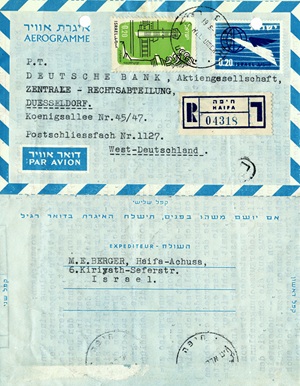

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Die Eltern von Maurycy (später Moscheh Efraim) Berger waren Leon Abraham Leib Berger und Baila Rachel, geb. Baum. Er studierte Jura und schloss das Studium mit dem Magister ab. Ab Juli 1923 arbeitete Berger für die Filiale der Disconto-Gesellschaft in Kattowitz. Die oberschlesische Industriestadt gehörte seit 1922 zu Polen. Neben der Disconto-Gesellschaft hatten dort auch die Deutsche Bank und die Dresdner Bank Filialen. Als die Deutsche Bank und die Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 fusionierten und ihre Niederlassungen in Kattowitz zusammenlegten, blieb Berger in der Filiale tätig. Er leitete die Rechts- und Steuerabteilung als außertariflicher Angestellter. Während in Deutschland alle jüdischen Angestellten die Bank bis spätestens 1938 verlassen mussten, arbeitete Berger bis zum Kriegsbeginn am 1. September 1939 für die Filiale in Kattowitz. Als Reserveoffizier wurde er zur polnischen Armee eingezogen und geriet in deutsche Kriegsgefangenschaft. Seine Ehefrau Tauba Berger und die Kinder Sara Lea und Riwka Berger blieben in Kattowitz. Sie kamen in das Warschauer Ghetto, wo sie starben. Berger emigrierte 1949 nach Israel. Er lebte in Haifa und arbeitete dort bis Ende 1960 für ein Wasserwerk am Karmelberg. Er starb 1975 in Haifa. In zweiter Ehe war Berger mit Johanna (Hanni), geborene Danziger (26. Oktober 1897 in Berlin – 12. Oktober 1974 in Köln) verheiratet. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | Juli 1923 (Disconto-Gesellschaft Filiale Kattowitz) | ||

| Austritt: | 01.09.1939 | ||

| berufliche Laufbahn: | Juli 1923 - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Kattowitz 30.10.1929 - 06.10.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Kattowitz 07.10.1937 - 01.09.1939 Deutsche Bank Filiale Kattowitz (Oberbeamter) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Haifa, Israel | ||

| Emigration: | 1949 nach Israel | ||

| Archivquellen: | HADB, B0381; HADB, ZA40/0322 | ||

| Weblink: |

https://www.geni.com/people/Mosche-Efraim-Berger/6000000180522377862 |

Zeige Inhalt von Berne, Jacob

| Vor- und Zuname: | Jacob Berne |

| Geburtstag: | 01.03.1879 |

| Geburtsort: | Wittkowo (Provinz Posen) |

| Sterbetag: | 29.02.1944 |

| Sterbeort: | London |

| Lebensweg: | Jacob Berne stammte aus Wittkowo in der preußischen Provinz Posen. Er studierte Jura und wurde zum Dr. jur. promoviert. 1905 wurde er zum Gerichtsassessor ernannt und ließ sich im selben Jahr als Rechtsanwalt in Berlin nieder, zu seinen Mandanten gehörte der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Arthur von Gwinner. Im April 1916 trat er als stellvertretender Direktor in die Zentrale der Deutschen Bank in Berlin ein. Dort war er im sogenanten Sekretariat, der Kapitalmarkt- und Konsortialabteilung, eingesetzt, wo er "Immobiliar-Angelegenheiten" betreute. An der Fusion der Philipp Holzmann AG mit der Internationalen Baugesellschaft 1917 war er beratend beteiligt. Im September 1927 wurde Berne zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Deutschen Bank ernannt. Er behielt diese Position auch nach der Fusion der Deutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929. Doch bereits Ende 1931 wurde unter dem Eindruck der Bankenkrise und zur Vereinfachung der Geschäftsleitung das Amt des stellvertretenden Vorstandsmitglieds abgeschafft. Die bisherigen Mitglieder dieses Kreises - darunter Berne - führten seit 1932 den Titel "Direktoren der Bank" und verfügten über Generalvollmacht. Für die Bank übte Berne zahlreiche Aufsichtsmandate aus: AG für Baubeteiligungen und Baufinanzierungen (Vorsitzer), Finanzierungsgesellschaft für Landkraftmaschinen AG (Mitglied), Maschinenfabrik der R. Wolf AG (Mitglied), Tempelhofer Feld AG für Grundstücksverwertung (Mitglied), Varziner Papiermühle (Mitglied). Ende 1932 wurde Berne wahrscheinlich zwangsweise pensioniert und betätigte sich bis zu seiner Auswanderung wieder als Rechtsanwalt in Berlin. Seine Kanzlei befand sich 1938 in der Herwarthstraße 4 in Berlin. Mit seiner Ehefrau Melanie Berne geb. Cahn (geb. 6. März 1892) emigrierte er 1939 nach London, wo er 1944 verstarb. |

| Eintritt in die Deutsche Bank: | April 1916 (Deutsche Bank Zentrale Berlin) |

| Austritt: | Ende 1932 pensioniert |

| Berufliche Laufbahn: | 1905 - 1916 Rechtsanwalt in Berlin April 1916 - 22.09.1927 Deutsche Bank Zentrale Berlin Sekretariat (stellvertretender Direktor) 22.09.1927 - 29.10.1929 Deutsche Bank Zentrale Berlin (stellvertretendes Vorstandsmitglied) 29.10.1929 - Ende 1932 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin (stellvertretendes Vorstandsmitglied, seit 1931 Direktor der Gesamtbank) |

| Letzte bekannte Adresse: | Berlin, Admiral von Schröder-Straße 29 (Die Kaiserin-Augusta-Straße und ein Teil der Königin-Augusta-Straße wurden am 7. Dezember 1933 umbenannt in Admiral-von-Schröder-Straße. Mit Wirkung vom 31. Juli 1947 wurde die Umbenennung in Köbisstraße amtlich bestätigt.) |

| Emigration: | 1939 nach Großbritannien |

| Archivquellen: | HADB, SG18/11 |

| Literatur: | Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Das Handbuch der Persönlichkeiten in Wort und Bild, Bd. 1, Berlin 1931, S. 118 |

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Bernkopf, Siegfried

| Vor- und Nachname: | Siegfried (Fred S.) Bernkopf | ||||

| Geburtstag: | 06.06.1879 | ||||

| Geburtsort: | Forth (heute Teil von Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt) | ||||

| Sterbetag: | 03.09.1954 | ||||

| Sterbeort: | Denver, Colorado | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Siegfried Bernkopf wurde 1879 als Sohn des Kaufmanns Ignatz Bernkopf (1846-1885) und dessen Ehefrau Lina (Helena) geb. Priester in Forth, einem Dorf rund 20 Kilometer östlich von Erlangen, geboren. Er besuchte wahrscheinlich in Nürnberg das humanistische Gymnasium. Durch den frühen Tod des Vaters war ein Studium aus materiellen Gründen nicht möglich. Im Alter von 16 Jahren begann er 1895 eine Lehre beim Nürnberger Bankhaus J.E. Wertheimber, die er fortsetzen konnte, als das Bankhaus 1896 in die Dresdner Bank Filiale Nürnberg umgewandelt wurde. Dort blieb Bernkopf als Angestellter bis 1905 beschäftigt. Mitte des gleichen Jahres wechselte er zum Mannheimer Bankhaus Weil & Benjamin, das bereits ein halbes Jahr später in der 1905 gegründeten Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Mannheim aufging. Bis August 1909 war er für die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in Mannheim tätig, um anschließend zu ihrer Heidelberger Filiale versetzt zu werden, wo er Prokura erhielt. 1916 stieg er zu ihrem stellvertretenden Direktor auf und 1918 wurde er Direktor der Filiale. Als die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft im Oktober 1929 in der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging, blieb Bernkopf Direktor der fusionierten Filiale Heidelberg. Im Frühjahr 1932 wurde er zur benachbarten Filiale Worms versetzt, wo er ebenfalls als einer von zwei Direktoren tätig war. Die Familie Bernkopf bewohnte das Haus in der Mozartstraße 20, das der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft gehörte. Mitdirektor in Worms war Rudolf Kröhler (1881-1946), der bereits seit 1911 die Filiale leitete. In den Jahren zwischen 1933 und 1936 wurde Bernkopf von Kröhler mehrmals zum Mittagessen eingeladen - eine Geste gegenüber seinem jüdischen Kollegen, an die sich die Familie Bernkopf bis heute dankbar erinnert. 1919 hatte Siegfried Bernkopf Gertrude (Trude) Oppenheimer geheiratet (geb. 23. März 1895 in Bruchsal, gest. 27. Januar 1993 in Simsbury, Hartford, Connecticut). Ihr gemeinsamer Sohn Walter wurde am 27. Juli 1926 in Heidelberg geboren und starb am 24. März 2025 in Connecticut. Im Lauf des Jahres 1933 verlor Bernkopf aufgrund seiner jüdischen Abstammung seinen Status als Direktor der Filiale Worms. Bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung 1936 blieb er aber noch im Hintergrund für die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft in Worms tätig. Die vakante Direktorenstelle wurde erst Anfang 1936 neu besetzt. Am 15. Juni 1936 verließ die Familie Bernkopf Worms und zog nach Köln, wo sie im Stadtteil Sülz wohnte. Siegfried und Gertrude Bernkopf reisten 1937 ein erstes Mal in die USA (Hamburg-New York 8.-16. September 1937). Bei der Einreise gaben sie Blanche Bernkopf als Kontakt an. Sie war eine Cousine von Siegfried Bernkopf. Diese erste Reise in die USA diente wohl der Vorbereitung der Emigration. Ein Jahr später brachte Gertrude Bernkopf ihren zwölfjährigen Sohn Walter alleine in die USA (mit dem Schiff Statendam, Rotterdam-New York 20.-28. August 1938), wo er von Familienangehörigen in einem Vorort von Boston aufgenommen wurde. Ende 1939 gelang es schließlich auch Siegfried und Gertrude Bernkopf – durch eine Verbindung mit einem Kunden der Deutschen Bank, der kubanischer Konsul war – aus Deutschland nach Havanna zu fliehen. Von dort fuhren sie mit dem Dampfer Florida am 10./11. Dezember 1939 nach Miami im US-Bundesstaat Florida. Ihr Hausrat, Gemälde und Familiendokumente verblieben in einem Lager in Belgien, wo sie nach der deutschen Besetzung des Landes im Mai 1940 verschwanden. Die Familie lebte zunächst in New York, wo Siegfried Bernkopf als Schuhverkäufer arbeitete. Später ließ sich die Familie in Denver, Colorado, nieder. 1945 erhielt Siegfried Bernkopf, der in den USA seinen Vornamen in Fred S. änderte, die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er starb 1954 in Denver. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.07.1905 (Weil & Benjamin, Mannheim) | ||||

| Austritt: | 01.07.1936 pensioniert | ||||

| Berufliche Laufbahn: |

1895 - 1896 Bankhaus J.E. Wertheimber, Nürnberg (Lehre) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Köln, Mommsenstraße 4 | ||||

| Emigration: | Ende 1939 nach Kuba, am 11.12.1939 Ankunft in Miami, Florida, USA | ||||

| Archivquelle: | HADB, P47/B0010 | ||||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Bielefeld, Clara

| Vor- und Nachname: | Clara Bielefeld | ||||

| Geburtstag: | 09.11.1879 | ||||

| Geburtsort: | Aachen | ||||

| Sterbetag: | 31.12.1945 (für tot erklärt) | ||||

| Sterbeort: | unbekannt | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Clara Bielefeld stammte aus jüdischer Familie aus Aachen. Ihre Eltern waren der Bankier Joseph Bielefeld (gest. 1891) und dessen Frau Helene geb. Abenheimer (gest. 23. September 1923). Das Paar hatte fünf Kinder, darunter Lily (21.08.1878 in Aachen - 22.10.1940 in Baden-Baden) und Sophie (geb. 21. Februar 1888). Nach dem dem Tod des Vaters zog Helene Bielefeld mit ihren Kindern nach Mannheim. Dort besuchte Clara Bielefeld zunächst die Höhere Töchterschule und anschließend die Handelsschule. Ab 1898 arbeitete sie in verschiedenen Mannheimer Betrieben, bevor sie Anfang 1907 in die Dienste der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Mannheim trat, wo sie als Sekretärin und Korrespondentin beschäftigt wurde. Als im Herbst 1929 die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in der neuen Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging, wurde Clara Bielefeld zunächst in deren Mannheimer Filiale weiterbeschäftigt. Aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands wurde sie jedoch bereits zum Jahresende 1929 frühzeitig pensioniert. Ihr monatliche Pension betrug 194,16 Reichsmark, wovon sie auch ihre Schwester Lily unterstützte. 1937 zog Clara Bielefeld von Mannheim nach Baden-Baden. Sie wohnte zunächst zusammen mit ihren zwei Schwestern Lily und Sophie in der Balzenbergstraße 10, ab 1939 in einer Wohnung in der Fremersbergstraße 41. Sophie Bielefeld gelang im Juni 1939 die Flucht nach England. Um der drohenden Deportation vom 22. Oktober 1940 nach Gurs zu entgehen, unternahmen Clara und Lily Bielefeld einen Suizidversuch. Lily starb, Clara überlebte. Bis zu ihrer Genesung verblieb sie in Baden-Baden. Sie gab die bisherige von ihr und ihren Schwestern bewohnte 5-Zimmer-Wohnung auf und bezog im selben Haus eine 2-Zimmer-Wohnung. Am 26. April 1942 wurde sie von Stuttgart in Ghetto Izbica, südöstlich von Lublin, deportiert. Der Ort war ein "Transit-Ghetto" in die Vernichtungslager, insbesondere nach Belzec und Sobibor. Wo und wann Clara Bielefeld ermordet wurde ist unbekannt, amtlich wurde das Todesdatum auf den 31. Dezember 1945 festgelegt. Unmittelbar nach ihrer Deportation erfolgte die öffentliche Versteigerung ihrer Wohnungseinrichtung, darunter Ölgemälde, Radierungen und Stiche, antike Möbel und eine Bibliothek mit Klassikern und Kunstbüchern. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.02.1907 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) | ||||

| Austritt: | 31.12.1929 | ||||

| Berufliche Laufbahn: |

01.11.1898 - 15.03.1901 Auskunftei Schimmelpfeng, Mannheim (Stenotypistin) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Friedrichsring 38 (bis 1937); Baden-Baden, Balzenbergstraße 10 (1937-1939); Baden-Baden Fremersbergstraße 41 (1939-1942), dort Stolperstein verlegt am 27. Januar 2009 | ||||

| Transport: | am 26.04.1942 von Stuttgart in Ghetto Izbica | ||||

| Archivquelle: | HADB P33/B0005; HADB, F028/0687 | ||||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Bielefeld, Sophie

| Vor- und Nachname: | Sophie Bielefeld (später Belfield) | ||||

| Geburtstag: | 21.02.1888 | ||||

| Geburtsort: | Aachen | ||||

| Sterbetag: | unbekannt | ||||

| Sterbeort: | unbekannt | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Sophie Bielefeld stammte aus jüdischer Familie aus Aachen. Ihre Eltern waren der Bankier Joseph Bielefeld (gest. 1891) und dessen Frau Helene geb. Abenheimer (gest. 23. September 1923). Das Paar hatte fünf Kinder, darunter darunter Lily (21.08.1878 in Aachen - 22.10.1940 in Baden-Baden) und Clara (9. November 1879 - 31. Dezember 1945). Nach dem Tod des Vaters, zog Helene Bielefeld mit ihren Kindern nach Mannheim. Dort besuchte Sophie Bielefeld vier Jahre lang die Bürgerschule und danach absolvierte sie die Höhere Mädchenschule Mannheim. Nach ihrem Schulabgang arbeitete sie 15 Jahre als Sekretärin bei den Rechtsanwälten Dr. Rosenfeld und Pudel in Mannheim. Danach war sie kurz bei der Firma Hoffmann & Städen in Mannheim, und der AG für Trikotweberei in Ludwigshafen tätig. 1922 wurde sie von der Rheinischen Creditbank in Mannheim als Sekretärin angestellt. Als die Rheinische Creditbank im Herbst 1929 in der neuen Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufging, setzte Sophie Bielefeld ihre Tätigkeit für deren Mannheimer Filiale fort. Am 1. April 1937 wurde sie wegen ihrer jüdischen Herkunft frühzeitig pensioniert. Am 23. März 1937 zog Sophie Bielefeld von Mannheim nach Baden-Baden. Sie wohnte zunächst zusammen mit ihren zwei älteren Schwestern Clara und Lilly in der Balzenbergstraße 10, ab 1939 in einer Wohnung in der Fremersbergstraße 41. Im Frühjahr 1939 erhielt sie die Einreiseerlaubnis des britischen Home Office und wanderte am 9. Juni 1939 nach England aus, wo sie später in Purley im Süden Londons lebte. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 1922 (Rheinische Creditbank, Mannheim) | ||||

| Austritt: | 01.04.1937 | ||||

| Berufliche Laufbahn: |

ca. 1905 - ca. 1920 Rechtsanwälte Dr. Rosenfeld und Pudel, Mannheim (Sekretärin) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Baden-Baden, Balzenbergstraße 10 (1937-1939); Baden-Baden Fremersbergstraße 41 (1939); 51 Ross Road, South Norwood Hill, London | ||||

| Emigration: | am 9. Juni 1939 nach England | ||||

| Archivquelle: | HADB, F019/0001; F028/0015; F028/0687 | ||||

| Weblinks: |

https://gedenkbuch.baden-baden.de/person/bielefeld-sophie/ http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=5-684999 |

Zeige Inhalt von Birnbaum, Emil

| Vor- und Nachname: | Emil Birnbaum | ||

| Geburtstag: | 22.11.1879 | ||

| Geburtstort: | unbekannt | ||

| Sterbetag: | 18.07.1950 | ||

| Sterbeort: | Berlin (West) | ||

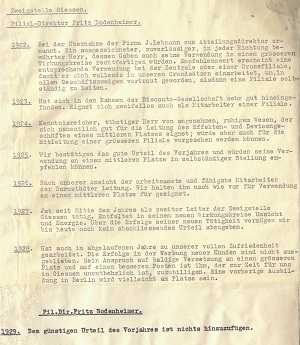

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Emil Birnbaum verbrachte fast seine gesamte Berufslaufbahn bei der Berliner Zentrale der Deutschen Bank, in die er 1902 im Alter von 23 Jahren eingetreten war. Nach einer kurzen Station in der Conto-Corrent-Abteilung wechselte er 1903 in die Nostro-Abteilung, wo er 30 Jahre tätig war - zunächst als einfacher Angestellter, seit 1918 als Prokurist und seit 1923 als Abteilungsdirektor. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 21.03.1902 | ||

| Austritt: | 01.04.1933 (pensioniert) | ||

| Berufliche Laufbahn: |

21.03.1902 - 1903 Deutsche Bank Zentrale Berlin, Conto-Corrent-Abteilung, Angestellter |

||

| Letzte bekannte Adresse: | Berlin-Schöneberg, Kufsteiner Straße 10 | ||

| Emigration: | August 1939 nach Palästina | ||

| Archivquellen: | HADB, P02/B0383; Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-06 Nr. 218/57 | ||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Erna-Birnbaum/6000000096168919930 |

||

Zeige Inhalt von Bodenheimer, Fritz

| Vor- und Nachmame: | Fritz Bodenheimer | ||||

| Geburtstag: | 28.11.1893 | ||||

| Geburtsort: | Darmstadt | ||||

| Sterbetag: | 20.11.1961 | ||||

| Sterbeort: | Randallstown/Maryland, USA | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: |

Fritz Bodenheimer war der der Sohn eines Darmstädter Kaufmanns (Mitinhaber der Firma H. Bodenheimer). Nach mehreren Stationen in regionalen hessischen Bankhäusern, trat Bodenheimer 1922 als stellvertretender Direktor in die Darmstädter Filiale der Disconto-Gesellschaft ein. 1927 wechselte er als Direktor in die Filiale Gießen. Diese Position behielt er auch nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.01.1922 (Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 31.03.1931 | ||||

| Berufliche Laufbahn: |

1910 - 1912 Isaac Fulda, Mainz (Lehre) |

||||

| Letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Wehrheimerstraße 3 | ||||

| Emigration: | vermutlich 1938 in die USA | ||||

| Archivquellen: | HADB, P03/B0890 | ||||

| Weblink: |

https://www.findagrave.com/memorial/35819162/fritz-bodenheimer |

Zeige Inhalt von Bruck, Fritz

| Vor- und Nachname: | Fritz Bruck | ||

| Geburtstag: | 02.06.1886 | ||

| Geburtsort: | Neiße (Oberschlesien) | ||

| Sterbetag: | 15.05.1934 | ||

| Sterbeort: | Berlin | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Fritz Bruck wurde 1886 als Sohn des Kaufmanns Benno Benjamin Bruck (gestorben vor August 1901) und Anna, geb. Lazurus, im oberschlesischen Neiße geboren. Über seine Schulzeit und Ausbildung liegen keine Informationen vor. Ab 1906 war er für die Nationalbank für Deutschland (die 1922 mit der Darmstädter Bank zur Danat-Bank fusionierte) zuletzt als Abteilungsdirektor tätig. 1923 wurde er Mitinhaber der Berliner Maklerfirma Alexander Löwenherz Nachf. Im Anschluss war er 1927/28 Mitglied der Direktion der 1925 gegründeten Liquidationskasse in Berlin. Anfang 1929 wechselte er als Börsendirektor in die Zentrale der Disconto-Gesellschaft. Auch nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober desselben Jahres behielt Bruck seinen Posten als Chef des Börsengeschäfts. Aufsichtsratsmandate nahm er in der Bank für Industriewerte und der Lombardkasse wahr. Im August 1933 verfasste er für den Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes ein Gutachten über "Die Bedeutung der Börsenorganisation für die Funktionsfähigkeit der Effektenmärkte". Fritz Bruck starb am 15. Mai 1934 nach langer Krankheit und wurde auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Weissensee beigesetzt. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank (bzw. Vorläufer): | 1929 Disconto-Gesellschaft, Zentrale Berlin | ||

| Austritt: | 15.05.1934 (verstorben) | ||

| berufliche Laufbahn: |

1906-1923 Nationalbank für Deutschland (ab 1922 Danat-Bank), 1922 Abteilungsleiter |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Dahlem, Miquelstraße 88-90 | ||

| Archivquellen: | HADB, B0200; HADB, SG18/0011; HADB, P11439 | ||

| Literatur: | Berliner Adressbuch, 1934, I. Teil, S. 293 | ||

| Weblinks: |

https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=juden_nw&ID=I108777&lang=de https://www.filmschaffende-in-gross-glienicke.de/wp-content/uploads/2021/05/juedische_Familien-1.pdf (S. 12-14) |

Zeige Inhalt von Carsch, Alexander

| Vor- und Nachname: | Alexander Carsch | ||

| Geburtstag: | 28.03.1913 | ||

| Geburtsort: | Berlin | ||

| Sterbetag: | unbekannt | ||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||

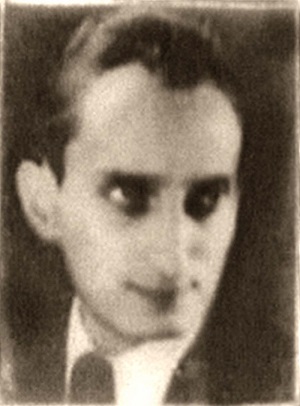

| Foto: |

|

||

| Lebensweg: | Alexander Carsch war der Sohn des Kunstmalers und Graphikers Leopold Carsch (9. August 1874 in Essen - 29. März 1943 in Theresienstadt). Leopold Carsch war vier Mal verheiratet mit Toni, geb. Wronsky, Alice, geb. Borchardt, Lydia, geb. Voigt und Ellen Waldeck, geb. Rosenberg. Aus der zweiten Ehe mit Alice, geb. Borchardt (22. Dezember 1882 in Berlin - 23. Juli 1972 in New York), stammte das Zwillingspaar Alexander und Leonore Carsch. Die Ehe mit Alice wurde 1920 geschieden. Die Zwillinge blieben bei der Mutter, die nach der Trennung eine Wohnung in der Georg-Wilhelmstraße 5 in Berlin-Wilmersdorf bezog. Alexander Carsch erhielt eine Bankausbildung. Vermutlich trat er um 1930 in die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft in Berlin ein. 1936 gehörte er zu den Angestellten der Tarifgruppe II. Er war evangelisch getauft und galt nach den „Nürnberger Rassegesetzen“ - ebenso wie seine Schwester - als Halbjude. Dennoch wurde er zum 30. Juni 1937 aus der Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft entlassen. Über seine weitere Berufstätigkeit ist nichts bekannt. Am 28. Juni 1943 wurde Alexander Carsch nach Auschwitz deportiert, wo er ermordet wurde. Leonore Carsch kam am 16. September 1943 in das Konzentrationslager Ravensbrück. 1945 wurde sie aus der KZ-Haft befreit. Mit ihrer Mutter emigrierte sie 1947 nach New York. Alice Carsch starb 1972, Leonore verh. Benestante 1976 in den USA. Alexanders Vater Leopold Carsch wurde am 17. März 1943 nach Theresienstadt deportiert, wo er zwölf Tage später verstarb. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | ca. 1930 | ||

| Austritt: | 30.06.1937 | ||

| Berufliche Laufbahn: | ca. 1930 - 30.06.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Berlin | ||

| Letzte bekannte Adresse: | Berlin-Halensee, Georg-Wilhelm-Straße 5, dort Stolperstein verlegt am 17. Juni 2007 | ||

| Transport: | 28.06.1943 nach Auschwitz | ||

| Archivquellen: | HADB, B381 | ||

| Literatur: | Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 186. | ||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1029902 https://collections.yadvashem.org/en/names/14015972 https://www.stolpersteine-berlin.de/de/georg-wilhelm-str/5/alexander-carsch https://www.geni.com/people/Alexander-Carsch-twin/6000000034952697617 |

Zeige Inhalt von Cats, Alexander

| Vor- und Nachname: | Alexander Cats | ||||

| Geburtstag: | 05.06.1884 | ||||

| Geburtsort: | Lemberg (Lwiw), Österreich-Ungarn (heute Ukraine) | ||||

| Sterbetag: | 30.10.1954 | ||||

| Sterbeort: | Freeport Island, New York, USA | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: | Alexander Cats wurde 1884 zwar als Sohn des Kaufmanns Moses Moritz Cats und der Sydonia Cats geb. Tenner in Lemberg geboren, besaß jedoch die niederländische Staatsangehörigkeit. In Berlin war er zunächst auf dem Falk-Realgymnasium und wechselte dann auf das Königliche Wilhelm-Gymnasium, wo er mit dem Abitur abging. Danach folgte ein Studium der Rechtswissenschaft und der Nationalökonomie in Berlin, Freiburg und München. Im Juli 1905 wurde er in Rostock in Rechtswissenschaften promoviert. Aufgrund seiner niederländischen Nationalität war Cats nicht zum Referendarexamen zugelassen, wodurch ihm die Justizlaufbahn verwehrt blieb. Er wählte stattdessen das Bankgeschäft als Betätigungsfeld. Von 1905 bis 1906 war er bei der Berliner Niederlassung des A. Schaaffhausen'schen Bankvereins als Volontär tätig und anschließend beim Berliner Privatbankhaus Max Marens & Co. 1909 wechselte er zur Deutschen Bank, für die er bis 1931 in der Börsenabteilung der Zentrale, zuletzt im Range eines Direktors, tätig sein sollte. 1919 heiratete er Elly Marx, 1920 wurde der Sohn Peter geboren. Der Grund für sein Ausscheiden aus der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft während der Bankenkrise 1931 ist unklar. Die Presse berichtete am 6. November 1931, die Bank habe ihren Börsendirektor Cats entlassen, weil er kurz vor den gesetzlich verhängten Bankfeiertagen während der Bankenkrise im Juli 1931 sein Barguthaben in Höhe von über hunderttausend Reichsmark abgehoben und zum Teil in fremden Devisen angelegt habe. Wie die Berliner Finanzverwaltung im November 1931 feststellte, hatte Cats über ein bei der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft geführtes Konto der N.V. Zeehandel en Transport Matschappij in Amsterdam Spekulationsgewinne erzielt, die er in seiner Einkommensteuererklärung verschwieg, und sein Vermögen zu niedrig angegeben. Cats verließ Deutschland 1933 und lebte für ein paar Monate in der Schweiz, bevor er nach Amsterdam zog. 1940 emigrierte er von Amsterdam aus in die USA. Bis zum 31. März 1943 leistete die Bank Pensionszahlungen. 1946 wurde er amerikanischer Staatsbürger. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Freeport Island im Bundesstaat New York, wo er 1954 starb. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 15.07.1909 | ||||

| Austritt: | 31.12.1931 | ||||

| berufliche Laufbahn: | 01.10.1905 - 30.09.1906 A. Schaaffhausen´scher Bankverein Niederlassung Berlin (Volontär) 01.10.1906 - 1909 Max Marens & Co., Berlin (Juli 1907 Kollektiv-Handlungsvollmacht) 15.07.1909 - 29.10.1929 Deutsche Bank Zentrale Berlin, Börsenabteilung (1916 Prokurist; 1921 Abteilungsleiter; 1926 stellvertretender Direktor; 1929 Direktor) 30.10.1929 - 31.12.1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin, Börsenabteilung (Direktor) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin, Keithstraße 20 | ||||

| Emigration: | 1933 nach Amsterdam, 1940 in die USA | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/C0018; HADB, B229 |

Zeige Inhalt von Charmak, Paul

| Vor- und Nachname: | Paul Charmak | ||||

| Geburtsdatum: | 27.06.1876 | ||||

| Geburtsort: | Inowrazlaw, ab 1904 Hohensalza (Provinz Posen) | ||||

| Sterbedatum: | 01.05.1950 | ||||

| Sterbeort: | Westerland (Sylt) | ||||

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Paul Charmak wurde in der Provinz Posen als Sohn des Kaufmanns Jacob Charmak (18. Juni 1836 - 5. Februar 1905) und dessen Frau Franziska geb. Michel (12. Januar 1842 - 4. Juni 1904) geboren. Beide Eltern waren jüdischer Religion, ließen ihren Sohn aber evangelisch taufen. Er wuchs in Berlin auf, wo er das Askanische Gymnasium bis zur Unterprima besuchte. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer): | 01.07.1902 (Deutsche Bank Filiale London) | ||||

| Austritt: | pensioniert am 31.12.1936 | ||||

| berufliche Laufbahn: | Oktober 1895 - Oktober 1898 J. Brehm, Bank- und Kommissions-Geschäft, Berlin (Banklehre) Oktober 1898 - Oktober 1899 J. Brehm, Bank- und Kommissions-Geschäft, Berlin (Angestellter) Oktober 1899 - Oktober 1900 Militärdienst in Koblenz 1900 - 1902 Chapman, Anthony & Co., London (Angestellter für deutsche Korrespondenz) 01.07.1902 - 06.10.1905 Deutsche Bank Filiale London, Börsen-Abteilung (Angestellter) 07.10.1905 - 27.04.1921 Deutsche Bank Berlin, verschiedene Depositenkassen (Angestellter) 28.04.1921 - 31.12.1936 Deutsche Bank Berlin, Stadtzentrale Abteilung A (ab 28.7.1924 Oberbeamter, ab 1.10.1929 1. Depositenkassen-Vorsteher, ab 13.12.1932 Handlungsbevollmächtigter) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Schöneberg, Heylstraße 5 | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/C0006 | ||||

| Weblinks: |

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/T2BZNCYBC3CKMZQJSYSKBJ6NO75KUQZP https://www.geni.com/people/Jakob-Charmak/6000000144680780837 |

Zeige Inhalt von Cohn, Albert

| Vor- und Nachname: | Albert Cohn | ||||

| Geburtsdatum: | 19.09.1883 | ||||

| Geburtsort: | Rotenburg an der Wümme | ||||

| Sterbedatum: | 07.09.1964 | ||||

| Sterbeort: | Kiryat Tivon, Israel | ||||

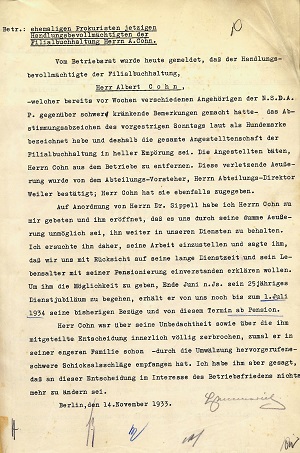

| Foto/Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Albert Cohns Vater war der Inhaber der Firma J.D. Cohn in Rotenburg in der Provinz Hannover, die den Handel mit Manufakturwaren und zugleich Bankgeschäfte betrieb. Albert Cohn besuchte die Mittelschule in Rotenburg und anschließend das Gymnasium in Bremen, wo er 1901 mit der Obersekundareife abging. Er absolvierte eine Banklehre bei der Firma M. Koppel & Co. in Emden, um anschließend als Angestellter in das Bankhaus N. Blumenfeld in Osnabrück einzutreten. 1905/06 schloss sich der Militärdienst als Einjährig Freiwilliger an. Nach dessen Ende trat er als Kontorist und Handlungsreisender in die Bielefelder Wäschefabrik G. Posner ein. 1909 kehrte er ins Bankfach zurück und wechselte nach Berlin zur Disconto-Gesellschaft, einer der damals führenden Großbanken. Er war für mehrere Stadtzweigstellen tätig, bevor er die in sogenannte Kalkulatur der Berliner Stadtzentrale wechselte. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 21.06.1909 (Disconto-Gesellschaft Berlin Depositenkasse Königstraße) | ||||

| Austritt: | pensioniert am 01.07.1934 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

01.04.1901 - 10.09.1903 M. Koppel & Co., Emden (Banklehre) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Friedenau, Menzelstraße 20 | ||||

| Emigration: | 22.12.1936 nach Palästina | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/C0032, P02/C0033 |

Zeige Inhalt von Cohn, Fritz

| Vorname, Name: | Fritz Cohn | ||||

| Geburtsdatum: | 25.04.1909 | ||||

| Geburtsort: | Kronach | ||||

| Sterbedatum: | 25.11.1941 | ||||

| Sterbeort: | Kowno (Kaunas) Fort IX | ||||

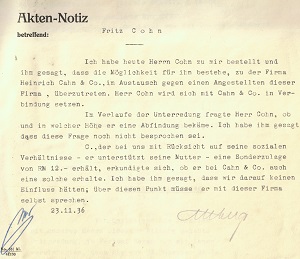

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Der Sohn des Kaufmanns Leopold Cohn besuchte das Philanthropin in Frankfurt am Main. Nach der Mittleren Reife begann er 1924 eine Banklehre bei der Frankfurter Filiale der Deutschen Bank. Am 1. Oktober 1926 wurde er in das Angestelltenverhältnis übernommen. Er arbeitete zunächst auf verschiedenen Posten in der Abteilung für Privatkundschaft und seit April 1934 in der Effekten-Abteilung. Ende 1936 wurde ihm seitens der Bank angeboten, im Austausch gegen einen Anstellten der Privatbank Heinrich Cahn & Co. in diese Firma überzutreten. Dabei spielte die jüdische Abstammung Cohns die entscheidende Rolle. Er wechselte zu dem "jüdischen" Bankhaus, das im Gegenzug einen nichtjüdischen Angestellten an die Deutsche Bank abgab. Cohn erhielt drei Monatsgehälter als Abfindung. Als sich im Lauf des Jahres 1938 abzeichnete, dass Cahn & Co. die Geschäftstätigkeit einstellen musste, plante Cohn die Emigration, zu der es aber nicht mehr kam. Nach der Reichspogromnacht wurde er am 12. November 1938 ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt und am 5. Mai 1939 von dort entlassen. Er kehrte nach Frankfurt zurück, wo er mit seiner Mutter Selma Cohn in einem Haushalt lebte. Beschäftigung fand er bei der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Fritz Cohn und seine Mutter Selma Cohn wurden am 22. November 1941 mit einem Deportationszug zusammen mit fast 1.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger Frankfurts in das Ghetto (und spätere Konzentrationslager) in der litauischen Stadt Kaunas gebracht. Der Transport erreichte sein Ziel am 25. November 1941. Fritz und Selma Cohn wurden noch am gleichen Tag ermordet. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 01.04.1924 | ||||

| Austritt: | 31.12.1936 | ||||

| Berufliche Laufbahn: | 01.04.1924 - 31.12.1936 Deutsche Bank Filiale Frankfurt am Main; 01.01.1937 - 1938 Heinrich Cahn & Co., Frankfurt am Main |

||||

| Letzt bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Kostheimer Str. 20 II (zusammen mit der Mutter Selma Cohn, geb. Weil) | ||||

| Transport: | 22.11.1941 von Frankfurt am Main nach Kowno (Kaunas) Fort IX | ||||

| Archivquellen: | HADB, P03/C0096 HHStA, 519/3 Nr. 1431 |

||||

| Weblinks: |

https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/5693084?s=5693084&t=0&p=0 |

Zeige Inhalt von David, Richard

| Vor- und Nachname:: | Richard David | ||

| Geburtstag: | 13.10.1889 | ||

| Geburtsort: | Magdeburg | ||

| Sterbetag: | 14.02.1970 | ||

| Sterbeort: | Baltimore, Maryland | ||

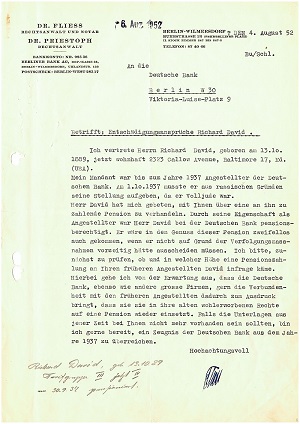

| Dokument: |

|

||

| Leben: |

Über das Leben und die Karriere von Richard David ist nur wenig bekannt. Er stammte aus Magdeburg und trat 1909 mit 19 Jahren in die Dienste der Disconto-Gesellschaft in Berlin ein, für die er ununterbrochen bis zur Fusion mit der Deutschen Bank in Oktober 1929 tätig war. Nach der Fusion arbeitete er noch bis Ende 1937 für die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, seit 1932 als Revisionsbeamter und Abschlussbuchhalter in der Revision der Berliner Zentrale. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung wurde er im Herbst 1937 mit nur 48 Jahren pensioniert. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.07.1909 | ||

| Austritt: | 01.10.1937 (pensioniert) | ||

| berufliche Laufbahn: |

01.07.1909 - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Karlshorst, Treskowallee 71 | ||

| Emigration: | Februar 1939 nach Schanghai, 1947 in die USA | ||

| Archivquellen: | HADB, P02/D0067 | ||

| Weblinks: |

https://www.myheritage.de/names/johanne_david https://www.geni.com/people/Johanne-David/6000000008364196114 |

||

Zeige Inhalt von Dinkelspühler, Adolf

| Vor- und Nachname: | Adolf Dinkelspühler | ||

| Geburtstag: | 09.06.1861 | ||

| Geburtsort: | Fürth | ||

| Sterbetag: | 22.09.1942 | ||

| Sterbeort: | Theresienstadt | ||

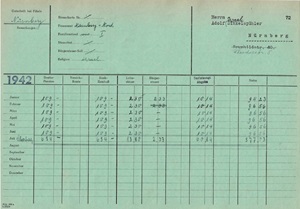

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Adolf Dinkelspühler wurde in Fürth geboren. Er war der Sohn von Josef Dinkelspühler und Sara, geb. Weil. In Nürnberg besuchte er das Realgymnasium (heute Willstätter-Gymnasium) und die Königliche Studienanstalt. Wie er zum Bankwesen kam, ist nicht bekannt. Spätestens ab 1905 arbeitete er als Prokurist der Nürnberger Filiale der Pfälzischen Bank. Die Filiale entstand 1898 aus der Übernahme des Bankhauses Bloch & Co. in Nürnberg. Vermutlich war Dinkelspühler bis zum Zusammenbruch der Pfälzischen Bank 1921/22 dort tätig. Die Pfälzische Bank mit Sitz in Ludwigshafen und ihre Filialen wurden anschließend von der Rheinischen Creditbank und der Deutschen Bank übernommen. Es lässt sich nicht feststellen, ob Dinkelspühler für eine dieser Banken arbeitete. Daher wurde er wahrscheinlich 1922 pensioniert. Seine Pension, die bis Juni 1942 gezahlt wurde, betrug 109 Reichsmark. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank (bzw. Vorläufer): | unbekannt | ||

| Austritt: | ca. 1922 | ||

| berufliche Laufbahn: |

spätestens ab 1905 - ca. 1922 Pfälzische Bank Filiale Nürnberg (Prokurist) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Nürnberg, Brunhildstraße 40; ab 1941 Nürnberg, Theodorstraße 5, dort Stolperstein verlegt am 22.05.2004 | ||

| Transport: | am 10.09.1942 nach Theresienstadt | ||

| Literatur: | Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, Prag 2000, S. 276. | ||

| Archivquellen: | HADB, F028/0687 | ||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de852135 https://www.stolpersteine-nuernberg.de/adolf-dinkelspuehler/ https://juedisch-in-fuerth.repositorium.gf-franken.de/de/personen.html?permaLink=fue00148#ID_ |

Zeige Inhalt von Eckstein, Ignaz

| Vor- und Nachname: | Ignaz Eckstein | ||

| Geburtstag: | 24.06.1878 | ||

| Geburtsort: | Oberlauringen bei Schweinfurt | ||

| Sterbetag: | 29.09.1948 | ||

| Sterbeort: | Queens, New York, USA | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Zu Jugend und Berufausbildung von Ignaz Eckstein ist nichts bekannt. Biografisch greifbar wird er erst 1911 als Angestellter der Filiale Jena der Bank für Thüringen vormals B. M. Strupp AG, die ihren Haussitz in Meiningen hatte. In Jena wurde er später zum Prokuristen und schließlich zum Direktor ernannt. Die Bank für Thüringen vormals B. M. Strupp AG wurde 1925 von der Disconto-Gesellschaft übernommen. 1929 folgte die Fusion der Deutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft. Nach beiden Fusionen blieb Eckstein Direktor der Filiale Jena. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.05.1911 (Bank für Thüringen vormals B. M. Strupp) | ||

| Austritt: | 31.12.1930 | ||

| Laufbahn: |

01.05.1911 - 1925 Bank für Thüringen vormals B. M. Strupp AG Filiale Jena (spätestens 1914 Prokurist, spätestens 1920 Direktor) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Jena, Teutonengasse 2 | ||

| Emigration: | 27.06.1939 nach New York, USA | ||

| Archivquellen: | HADB, P02/E0083; Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar, Deutsche Bank Filiale Weimar, 33 | ||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Ignaz-Eckstein/6000000091158078311 |

Zeige Inhalt von Eisenberg, Franz

| Vor- und Nachname: | Franz Eisenberg | ||||

| Geburtsdatum: | 19.09.1887 | ||||

| Geburtsort: | Zittau | ||||

| Sterbedatum: | vermutlich 1942 | ||||

| Sterbeort: | La Paz, Bolivien | ||||

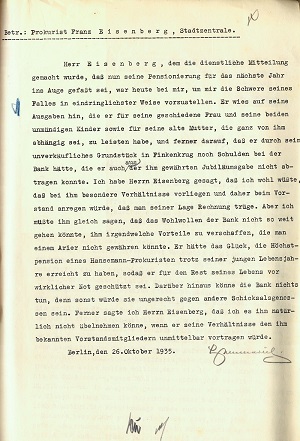

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Franz Eisenberg wurde im sächsischen Zittau geboren. Er war der Sohn des Fabrikbesitzers Henry Eisenberg (gestorben 1890). Seine Mutter Selma geb. Strupp (9. Dezember 1861 - 7. Oktober 1942) stammte aus einer Meininger Kaufmanns- und Bankiersfamilie, die bereits 1740 das Bankhaus B. M. Strupp gegründet hatte. Diese Firma wurde 1905 in die Aktiengesellschaft Bank für Thüringen vormals B.M. Strupp umgewandelt und 1926 mit ihren Niederlassungen von der Disconto-Gesellschaft übernommen. Nach dem frühen Tod von Henry Eisenberg zog seine Witwe nach Meiningen zurück, wo Franz das Realgymnasium besuchte, das er 1904 mit der Obersekunda abschloss. Im Anschluss absolvierte er eine Banklehre in der Bank für Thüringen vormals B. M. Strupp, für die er bis 1908 tätig blieb. Es folgten Stationen bei der Mitteldeutschen Creditbank (an deren Gründung B. M. Strupp 1856 beteiligt gewesen war) und im Bankhaus J. Löwenberg in Berlin. Auf Empfehlung seines Onkels Gustav Strupp bei den Geschäftsinhabern der Disconto-Gesellschaft Franz Urbig und Hermann Waller trat Eisenberg im Oktober 1910 in die Zentrale der Berliner Großbank ein, wo er zunächst im Effektenbüro und ab 1911 im Börsenbüro tätig war. Danach war Eisenberg bis Ende 1918 in verschiedenen Berliner Depositenkassen der Disconto-Gesellschaft als Kassierer beschäftigt, unterbrochen von zeitweiligem Garnisonsdienst beim Berliner Garde-Kürassier-Regiment, von dem er auf Intervention seines Arbeitsgebers aufgrund des akuten Arbeitskräftemangels während des Ersten Weltkriegs im März 1916 befreit wurde. Ab Ende 1918 arbeitete er zunächst in der Abteilung Kundenkartei und anschließend für mehrere Jahre wieder im Börsenbüro der Zentrale. 1926 wurde er zunächst stellvertretender Leiter, Ende 1927 Leiter der Berliner Depositenkasse Kantstraße. Im September 1928 wechselte er in die Stadtzentrale der Disconto-Gesellschaft und erhielt kurz darauf Prokura. Auch nach der Fusion von Deutscher Bank und Disconto-Gesellschaft im Jahr darauf blieb er in der Stadtzentrale des vereinigten Instituts. Wenige Wochen nach seinem 25-jährigen Dienstjubiläum wurde Franz Eisenberg Ende Oktober 1935 mitgeteilt, dass man ihn "mit Rücksicht auf die heutigen allgemeinen Verhältnisse" zum Jahresende 1936 frühpensionieren würde. Bereits ab 24. März 1936 war bis zu seiner Pensionierung vom Dienst beurlaubt. 1920 hatte Franz Eisenberg Resi Schütte (geboren 23. Dezember 1899) geheiratet, die nicht jüdischer Herkunft war. Aus der 1932 geschiedenen Ehe gingen die beiden Kinder Peter (geboren 10. Mai 1921) und Gisela (8. Februar 1923) hervor. Bei seiner zwangsweisen Frühpensionierung mit 49 Jahren wies er auf seine schwierige wirtschaftliche Situation hin (Unterhaltszahlungen an seine geschiedene Frau, die minderjährigen Kinder sowie Versorgung seiner Mutter), worauf ihm die Bank mehrere Kredite einräumte. Im Vorfeld seiner Emigration nach Bolivien im Juni 1939 verhandelte er mit der Deutschen Bank wegen eines Vorschusses auf seine Pensionszahlungen, um die Kosten für die Auswanderung bestreiten zu können. Bald nach der Emigration verliert sich seine Spur. Nach Angaben seines Sohnes aus dem Jahr 1950 ist er vermutlich 1942 in La Paz verstorben. Franz Eisenbergs Mutter Selma blieb in Deutschland zurück. Am 20. September 1942 wurde sie in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und verstarb dort wenige Wochen später. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.10.1910 (Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin) | ||||

| Austritt: | pensioniert am 31.12.1936 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

05.04.1904 - 30.03.1907 Bank für Thüringen vormals B. M. Strupp, Meiningen (Lehre) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Wilmersdorf, Zähringerstraße 30 | ||||

| Emigration: | Juni 1939 nach Bolivien | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/E0126 | ||||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Eisner, Ernst

| Vor- und Nachname: | Ernst Eisner | ||||

| Geburtstag: | 21.11.1894 | ||||

| Geburtsort: | Nordhausen | ||||

| Sterbetag: | 18.08.1951 | ||||

| Sterbeort: | Montevideo | ||||

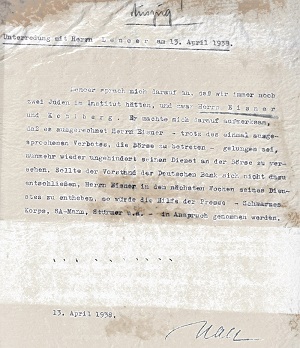

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: |

Unmittelbar nach dem Abitur in Nordhausen trat Ernst Eisner im April 1913 eine Banklehre bei der Mitteldeutschen Creditbank in Berlin an, die er 1915 beendete, um anschließend für die Bank als Buchhalter, Kassierer und Leiter einer Depositenkasse zu arbeiten. 1921 wechselte er als Filialdirektor zur Niederlassung der Mitteldeutschen Creditbank in München, um 1925 als Direktor und Mitleiter der Börsenabteilung in die Berliner Zentrale dieser Bank zurückzukehren. Nachdem 1928 die Mitteldeutsche Creditbank in der Commerz- und Privatbank aufgegangen war, arbeitete er dort zuletzt als Leiter der Wechsel- und Diskont-Abteilung. Am 1. Juni 1932 wechselte Eisner zur Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft um Mitleiter der Börsen-Abteilung zu werden. Vom Vorstand der Bank wurde ihm Anfang November 1937 mitgeteilt, dass er wegen seiner jüdischen Abstammung bald mit seinem Ausscheiden aus der Bank rechnen müsse. Am 13. April 1938 beschwerte sich Rudolf Lencer, Reichsbetriebszellenleiter Banken und Versicherungen der Deutschen Arbeitsfront, bei dem Personalchef der Bank Karl Ritter von Halt, dass Eisner noch immer von der Bank beschäftigt werde und drohte, falls er nicht bald entlassen werde, den Fall an die Presse zu geben. Am 19. Juni 1938 wurde Ernst Eisner beurlaubt und am 1. Juli 1939 ging er in Pension. Zum zuletzt genannten Zeitpunkt war er bereits nach Uruquay emigriert. Er starb 1951 in Montevideo. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.06.1932 | ||||

| Austritt: | 01.07.1939 (beurlaubt seit 19.06.1938) | ||||

| Berufliche Laufbahn: | 01.04.1913 - 01.07.1921 Mitteldeutsche Creditbank, Berlin; 01.07.1921 - 31.10.1925, Mitteldeutsche Creditbank Filiale München; 01.11.1925 - 31.03.1928 Mitteldeutsche Creditbank, Berlin; 01.04.1928 - 31.05.1932 Commerz- und Privatbank, Berlin; 01.06.1932 - 01.07.1939 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Berlin |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Dahlem, Haderslebenerstr. 30 | ||||

| Emigration: | März 1939 nach Montevideo (Uruguay) | ||||

| Archivquelle: | HADB, P02/E0166 | ||||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Eliat, Ernst

| Vor- und Nachname: | Ern(e)st Alfred Eliat | ||

| Geburtstag: | 05.05.1881 | ||

| Geburtsort: | Geldern (Niederrhein) | ||

| Sterbetag: | 16.10.1960 | ||

| Sterbeort: | Rio de Janeiro, Brasilien | ||

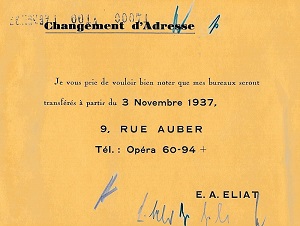

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Ernst (später meist Ernest) Alfred Eliat wurde 1881 in Geldern am Niederrhein geboren. Über seinen jüdischen Familienhintergrund ist nichts bekannt. Ebenso im Dunkeln liegt sein Berufsweg, der ihn ins Bankfach führte. Einzelne Indizien sprechen dafür, dass er bereits vor dem Ersten Weltkrieg in Paris tätig war. Er bezeichnete sich stets als Bankier, was dafür spricht, dass er ein eigenes Bankgeschäft betrieb und nicht leitender Angestellter einer Bank war. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | unbekannt | ||

| Austritt: | Ende 1935 | ||

| berufliche Laufbahn: |

1929 - 1935 offizieller Vertreter der Deutschen Bank in Paris |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Charlottenburg, Marchstraße 7e (1923-1933); Paris, 9, rue Auber (1937-1940); Rio de Janeiro, Rua Visconde de Garandaì, 43 (bis 1960) | ||

| Emigration: | 1940/41 nach Brasilien | ||

| Archivquellen: | HADB, ZA40/0322; HADB, F055/0747; Brandenburgisches Landeshauptarchiv, 36A (II) 8160 Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-09-14 Nr. 9342/59 |

||

| Literatur: |

Volker M. Welter, Ernst L. Freud und das Landhaus Frank. Ein Wohnhaus der Moderne bei Berlin, Berlin 2014, S. 62f. |

||

| Weblinks: |

https://www.landesarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php#42205265702e203032352d30392d3134x813 |

Zeige Inhalt von Ellinger, Max

| Vor- und Nachname: | Max Ellinger | ||||

| Geburtstag: | 12.04.1886 | ||||

| Geburtsort: | Gießen | ||||

| Sterbetag: | 05.09.1942 | ||||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: | Max Ellinger war der Sohn des Kaufmanns Philipp Ellinger. Nach der Mittleren Reife durchlief er ab 1904 eine Banklehre bei der Straßburger Filiale der Rheinischen Creditbank, deren Angestellter er bis 1907 blieb. Anschließend trat er in den Dienst der Disconto-Gesellschaft in Berlin, wo er zunächst in der Buchhalterei tätig war. Danach arbeitete er vor allem in der Depositenkasse Potsdamer Straße. Von 1914 bis 1918 leistete er Kriegsdienst, um anschließend zur Disconto-Gesellschaft zurückzukehren. 1921 heiratete er Elise Ohnstein (geb. 03.05.1892 in Gnesen), das Paar blieb kinderlos. 1925 wurde ihm die Leitung der Depositenkasse Potsdamer Straße übertragen und nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank war er Vorsteher der Depositenkassen Belle-Alliance-Platz und Hausvogteiplatz. Weil er Jude war, wurde er im Sommer 1937 beurlaubt und Ende 1938 pensioniert. Im Februar 1939 emigrierte das Ehepaar Ellinger nach Straßburg, um bei Max Ellingers Schwester zu leben. Nach der Besetzung Frankreichs wurde er am 31. August 1942 aus dem Sammellager Drancy nach Auschwitz deportiert und am 5. September 1942 ermordet. Seine Frau wurde aus dem Lager Nexon nach Auschwitz deportiert und dort am 3. September 1944 ermordet. | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 20.09.1904 (Rheinische Creditbank Filiale Straßburg) | ||||

| Austritt: | 31.12.1938 (beurlaubt seit 03.07.1937) | ||||

| Berufliche Laufbahn: |

20.09.1904 - 27.03.1907 Rheinische Creditbank Filiale Straßburg |

||||

| letzte bekannte Adressen: | Berlin-Wilmersdorf, Aschaffenburger Str. 6, II; Straßburg, 1 Quai Zorn | ||||

| Emigration/Transport: | emigriert 1939 nach Straßburg (Frankreich) deportiert 1942 über Drancy nach Auschwitz |

||||

| Archivquelle: | HADB, P02/E0160 | ||||

| Weblinks: |

Mémorial de la Shoah (memorialdelashoah.org) http://www.lesmortsdanslescamps.com/content/1989/JO1989p09134-09136ALL.html?nom=Ellinger%20%28Max%29&titre=JO1989p09134-09136 |

Zeige Inhalt von Eppstein, Oskar

| Vor- und Nachname: | Oskar Eppstein | ||

| Geburtstag: | 09.05.1873 | ||

| Geburtsort: | Gemünden/Hunsrück | ||

| Sterbetag: | 18.05.1965 | ||

| Sterbeort: | Haifa | ||

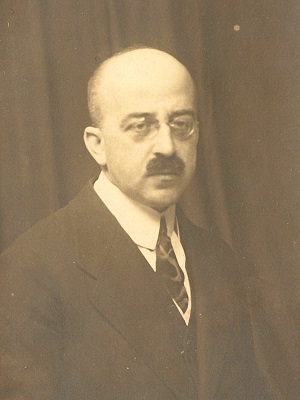

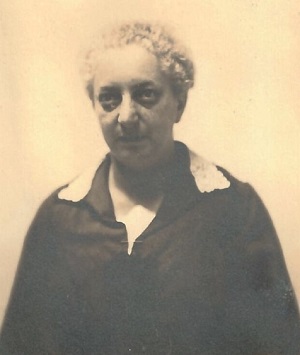

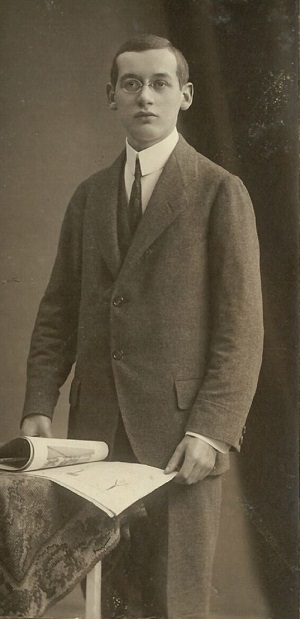

| Foto: |

|

||

| Lebensweg: | Oskar Eppstein wurde in Gemünden im Hunsrück als Sohn eines jüdischen Vorbeters und Religionslehrers geboren. Von 1887 bis 1890 absolvierte er eine dreijährige Lehre zum Bankkaufmann beim Bankhaus Gebrüder Stern in Hanau. Im November 1891 wechselte er nach Mülhausen im Elsass zum Bankhaus M. & E. Rothschild und im Februar 1898 nach Mannheim zur Oberrheinischen Bank. Diese 1856 unter dem Namen Wilhelm Koester & Co. gegründete Regionalbank war zu dieser Zeit eine Interessengemeinschaft mit der Deutschen Bank eingegangen. Durch den Zusammenbruch der Aktien-Gesellschaft für Chemische Industrie in Mannheim wurde die Oberrheinische Bank stark in Mitleidenschaft gezogen und 1904 von der Rheinischen Creditbank übernommen. Eppstein war Experte für das Wertpapiergeschäft, insbesondere für den Rentenhandel, der sich als Schwerpunkt der Mannheimer Börse herausbildete. 1912, anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Mannheimheim Börse, verfasste er den Beitrag über die Effektenbörse in der damals erschienenen Festschrift. Die Rheinische Creditbank ging 1929 in der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft auf. 1932 schied Eppstein – mit 59 Jahren – aus der Mannheimer Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aus, vermutlich im Zuge des allgemeinen Stellenabbaus während der Weltwirtschafts- und Bankenkrise. 1903 heirateten Oskar Eppstein und Karoline geb. Behr (1879 in Karlsruhe - 1969 in Haifa). Das Paar hatte drei Söhne und eine Tochter. Am 22. Oktober 1940 wurden Eppstein und seine Ehefrau wie ein Großteil der badischen Juden in das Lager Gurs im besiegten Frankreich deportiert. Sie überlebten mehrere Internierungslager und wanderten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel aus. Oskar Eppstein starb 1965 in Haifa. Er hinterließ autobiografische Aufzeichnungen, die in Auszügen 2013 von der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank veröffentlicht wurden. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 22.02.1898 (Oberrheinische Bank, Mannheim) | ||

| Austritt: | 1932 (pensioniert) | ||

| Laufbahn: | 1887-1891 Gebrüder Stern, Hanau (Banklehre und Angestellter) Nov. 1891 - Feb. 1898 M. & E. Rothschild, Mülhausen/Elsass (Angestellter) Feb. 1898 - 1904 Oberrheinische Bank, Mannheim (Angestellter) 1904-29.10.1929 Rheinische Creditbank, Mannheim (Prokurist) 30.10.1929-1932 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim (Abteilungsdirektor) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Sophienstraße 10, Mannheim | ||

| Transport / Emigration: | 22.10.1940 nach Gurs (Frankreich) / ausgewandert nach Israel nach dem Zweiten Weltkrieg | ||

| Archivquellen: | HADB, K4/25 | ||

| Weblinks: |

https://www.mahnmal-neckarzimmern.de/gedenkbuch/eppstein-oskar https://www.geni.com/people/Oskar-Eppstein/6000000054505611935 |

Zeige Inhalt von Fehr, Selmar

| Vor- und Nachname | Selmar Fehr | ||||

| Geburtstag: | 25.03.1874 | ||||

| Geburtsort: | Braunschweig | ||||

| Sterbetag: | 21.06.1934 | ||||

| Sterbeort: | Berlin | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | ausführliche Biographie | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 1899 | ||||

| Austritt: | August 1930 | ||||

| berufliche Laufbahn: | vor 1899 Bankhaus S. Fraenkel, Berlin (Lehre) 1899 - ca. 1918 Deutsche Bank Berlin Zentrale (Kuxmarkt, ab 1905 Prokurist, ab 1912 Abteilungsdirektor, ab 1916 stellvertretender Direktor) ca. 1918 - 1923 Deutsche Bank Berlin Zentrale (Börsenabteilung, Organisationsabteilung) 1923 - 29.10.1929 Deutsche Bank (Vorstandsmitglied) 29.10.1929 - August 1930 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft (Vorstandsmitglied) August 1930 - 21.06.1934 Bankhaus Georg Fromberg & Co., Berlin (Teilhaber) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Schöneberg, Maaßenstraße 29 | ||||

| Archivquellen: | HADB, NL169/0002; HADB, SG18/0008 | ||||

| Literatur: | Selmar Fehr zu seinem 25jährigen Dienstjubiläum, in: Berliner Börsen-Courier v. 10.05.1924, Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft 1930, S. 423 | ||||

| Weblink: |

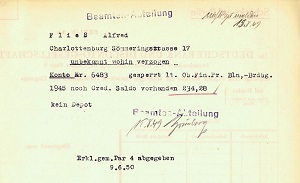

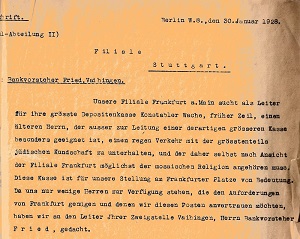

Zeige Inhalt von Fliess, Alfred

| Vor- und Nachname: | Alfred Fliess | ||||

| Geburtstag: | 23.08.1893 | ||||

| Geburtsort: | Marienwalde (Kreis Arnswalde, Brandenburg), heute Bierzwnik, Polen | ||||

| Sterbetag: | nach dem 28.09.1944 | ||||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Alfred Fliess stammte aus einer jüdischen Familie aus Marienwalde, das damals zu Brandenburg gehörte. Sein Vater war der Kaufmann Hermann Fliess. Alfred Fliess besuchte die Realschule in Arnswalde bis zur Untersekunda. Mit 16 Jahren begann er 1909 eine Lehre bei dem Bankhaus Moritz Levy in Berlin. Nach seiner Lehre wechselte er 1912 zum Bankhaus J. Loewenherz in Berlin, wo er zunächst als Buchhalter und dann als Kassierer arbeitete. Im Oktober 1914, als der Erste Weltkrieg bereits begonnen hatte, trat er zum A. Schaaffhausen'schen Bankverein in Köln über. Bereits im August 1915 wurde er zum Militärdienst einberufen, der bis Kriegsende 1918 dauerte. Er blieb offiziell bis Februar 1919 beim A. Schaaffhausen'schen Bankverein angestellt. Die Bank legte ihm jedoch nahe, sich bei ihrer Muttergesellschaft, der Disconto-Gesellschaft in Berlin, zu bewerben. Vermutlich arbeitete er von 1919 bis Oktober 1929 bei der Disconto-Gesellschaft in Berlin. Anschließend war er bei der fusionierten Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft in einer ihrer Berliner Depositenkassen tätig. Zuletzt war er in die Tarifgruppe 3 eingestuft und erhielt eine Zulage von zehn Prozent. Am 30. September 1937 wurde er aufgrund seiner jüdischen Herkunft von der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft entlassen. Er erhielt ein sogenanntes Wartegeld von 1.800 Reichsmark. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 15.10.1914 (A. Schaaffhausen'scher Bankverein, Köln) | ||||

| Austritt: | 30.09.1937 | ||||

| Berufliche Laufbahn: | 01.04.1909 - 01.04.1912 Bankhaus Moritz Levy, Berlin (Lehre) 01.04.1912 - 01.10.1914 Bankhaus J. Loewenherz, Berlin (Angestellter) 15.10.1914 - Februar 1919 A. Schaaffhausen'scher Bankverein, Köln (Angestellter) 1915-1918 Militärdienst wahrscheinlich von 1919 - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft, Berlin (Angestellter) 30.10.1929 - 30.09.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Berlin (Angestellter in der Tarifgruppe 3) |

||||

| Letzte bekannte Adresse: | Berlin-Charlottenburg, Sömmeringstraße 17 | ||||

| Transport: | am 17.03.1943 mit dem "4. großen Alterstransport" von Berlin nach Theresienstadt; am 28.09.1944 von Theresienstadt nach Auschwitz | ||||

| Archivquellen: | HADB, K02/P/0173; HADB, B0377; HADB, B0381; HADB, DB(alt)/0963 | ||||

| Literatur: | "Berliner Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 318; Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, Prag 2000, S. 53 |

||||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1013575 https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/10478-alfred-fliess/ https://www.stolpersteine-hamburg.de/index.php?MAIN_ID=7&BIO_ID=3946 |

Zeige Inhalt von Frank, Theodor

| Vor- und Nachname: | Theodor Frank | ||||

| Geburtstag: | 10.04.1871 | ||||

| Geburtsort: | Grethen (Pfalz) | ||||

| Sterbetag: | 28.10.1953 | ||||

| Sterbeort: | Zürich | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: | ausführliche Biografie | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 1888 (W. H. Ladenburg & Söhne) | ||||

| Austritt: | 1933 | ||||

| berufliche Laufbahn: | 1886 - 1888 Lehre in einer Karlsruher Privatbank 1888 - 1904 W.H. Ladenburg & Söhne, Mannheim 1905 - 1922 stellv. Direktor bzw. Direktor der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft, Mannheim 1922 - 1929 Geschäftsinhaber der Disconto-Gesellschaft 1929 - 1933 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft 1933 - 1938 Mitglied (bis 1936 stellv. Vorsitzender) des Berlin-Brandenburger Beirats |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin, Wielandstraße 25-26, (davor Lützowplatz 13 bzw. 7); Geltow, Auf dem Franzensberg 1-3 | ||||

| Emigration: | 23.10.1937 nach Belgien, später nach Frankreich | ||||

| Archivquellen: | HADB, P01/0017; HADB, P01/0018 | ||||

| Weblink: | https://www.geni.com/people/Theodor-Frank/6000000018479493690 |

Zeige Inhalt von Fränkel, Martin

| Vor- und Nachname: | Martin Fränkel |

| Geburtstag: | 22.04.1895 |

| Geburtsort: | Breslau |

| Sterbetag: | unbekannt |

| Sterbeort: | unbekannt |

| Lebensweg: | Martin Fränkel stammte aus einer jüdischen Familie aus Breslau. Über seinen genauen Familienhintergrund sowie seine Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. Vermutlich begann er 1913 im Alter von 18 Jahren seine Tätigkeit beim Schlesischen Bankverein in Breslau. Die Deutsche Bank übernahm diese führende schlesische Regionalbank mit ihren zahlreichen Filialen im März 1917. So kam auch Martin Fränkel zur Deutschen Bank. Dort leitete er von 1927 bis 1937 eine der fünf Depositenkassen in Breslau. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung entließ ihn die Bank Ende 1937 nach 24 Dienstjahren. 1938 gelang ihm die Flucht nach Argentinien, wo er am 1. September an Bord des Schiffes "Jamaica" ankam. Sein weiterer Lebensweg ist nicht bekannt. |

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | wahrscheinlich 1913 (Schlesischer Bankverein, Breslau) |

| Austritt: | 31.12.1937 |

| berufliche Laufbahn: | ca. 1913 - 06.03.1917 Schlesischer Bankverein, Breslau 07.03.1917 - 31.12.1937 Deutsche Bank Filiale Breslau (ab 1927 Depositenkassenvorsteher) |

| letzte bekannte Adresse: | Breslau, Kaiser-Wilhelm-Straße 21; Villa Martelli, Florencio Varela 192, Provinz Buenos Aires, Argentinien |

| Emigration: | am 01.09.1938 nach Argentinien |

| Archivquellen: | HADB, B0381 |

| Weblinks: |

https://museodelholocausto.org.ar/martin-58/ |

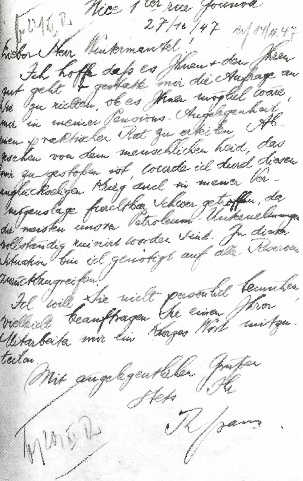

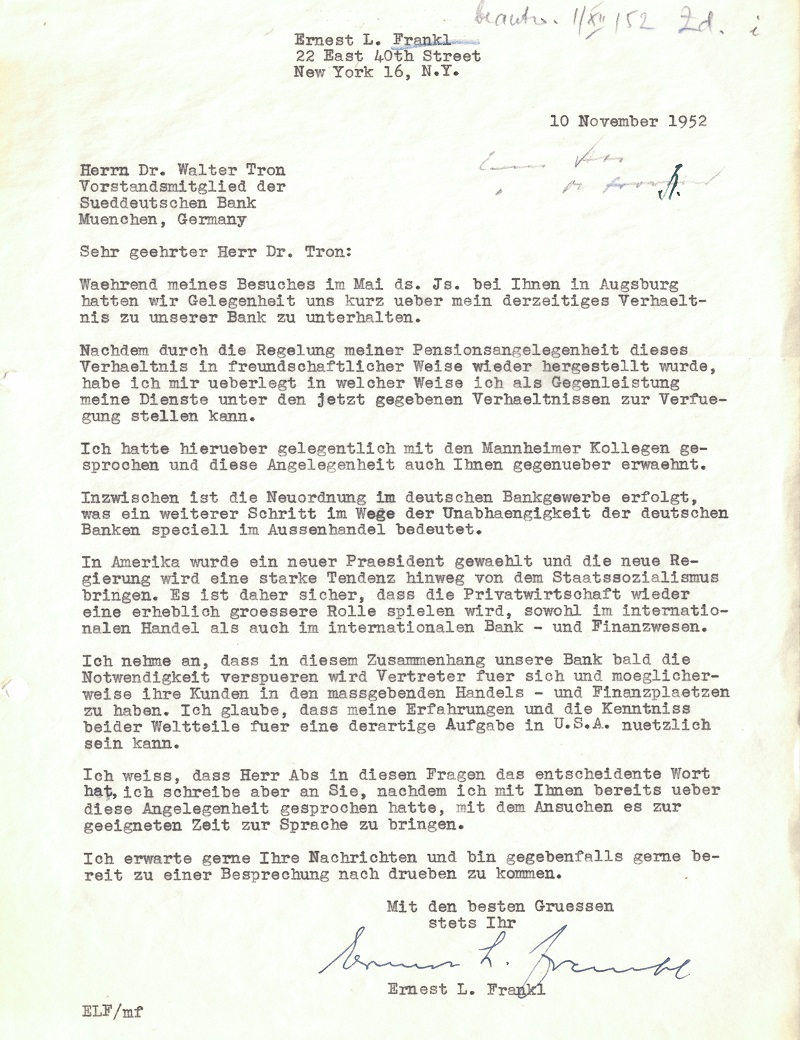

Zeige Inhalt von Frankl, Ernst (Ernest L.)

| Vor- und Nachname: | Ernst (nach der Emigration: Ernest L.) Frankl | ||||

| Geburtstag: | 09.08.1894 | ||||

| Geburtsort: | Mannheim | ||||

| Sterbetag: | 25.08.1973 | ||||

| Sterbeort: | Mannheim | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: | Nach dem Schulabschluss begann Frankl 1912 eine Banklehre bei der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft, einem Vorläuferinstitut der Deutschen Bank mit Sitz in Mannheim. Nach deren Fusion mit der Deutschen Bank war Frankl zuletzt als Filialleiter in Freiburg tätig, bevor er Ende 1938 zwangspensioniert wurde. Als Freiburger Filialdirektor nahm er auch eine Reihe von Aufsichtsratsmandaten in Unternehmen im südwestdeutschen Raum wahr, unter anderem bei der Kronenbrauerei in Offenburg und der Spinnerei Atzenbach in Schopfheim. Nach seiner Emigration gründete er die Textilmaschinenfirma Ernest L. Frankl Associates in New York. Als einer der wenigen vertriebenen jüdischen Angestellten kehrte Frankl nach dem Zweiten Weltkrieg zu seinem früheren Arbeitgeber zurück und war von 1954 bis 1958 in leitenden Funktionen bei der Filiale Frankfurt und der Auslandsabteilung der Deutschen Bank tätig. Danach lebte er wieder überwiegend in den USA, starb aber 1973 während eines längeren Aufenthalts in seiner Geburtsstadt Mannheim. | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 1912 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 31.12.1938 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

1912 - 1919 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim (Lehrzeit bis 1914, versch. Abteilungen) |

||||

| Emigration: | März 1939 über Großbritannien in die USA | ||||

| Archivquellen: | HADB, P01/0086, P03/F0399, V01/2002, V1/2877, V02/0064 | ||||