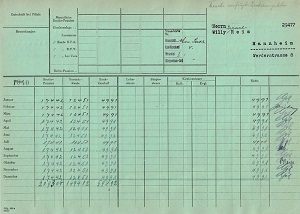

Zeige Inhalt von Mainz, Willy

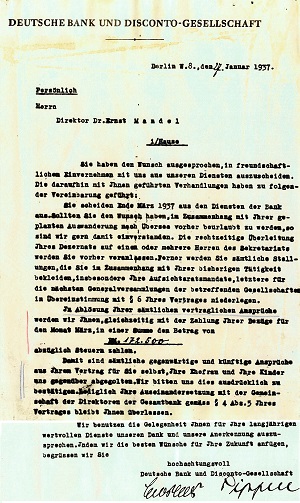

Zeige Inhalt von Mandel, Ernst A.

| Vor- und Nachname: | Ernst A. Mandel | ||

| Geburtstag: | 13.12.1887 | ||

| Geburtstort: | Bad Dürkheim | ||

| Sterbetag: | 23.06.1978 | ||

| Sterbeort: | Scarsdale, New York | ||

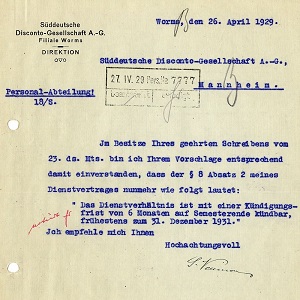

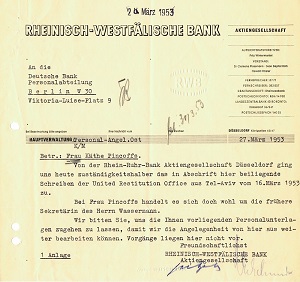

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Ernst Mandel stammte aus Bad Dürkheim aus der damals bayerischen Pfalz. Seine Eltern waren David Mandel und Frieda Mandel, geb. Löb. Er besuchte das Progymnasium in Bad Dürkheim und das Gymnasium in Neustadt an der Haardt bis zum Abitur. Im Sommer 1906 begann er ein Jurastudium, zunächst bis Sommer 1909 in München, unterbrochen von Wintersemester 1908/09 in Straßburg. Im Wintersemester 1909/10 setzte er das Studium an der Universität Erlangen fort, wo er 1910 auch das erste Staatsexamen bestand. Es folgten eine Referendarzeit am Amtsgericht Bad Dürkheim, ein einjähriger Militärdienst 1910/11 und die Fortsetzung der Ausbildung am Amtsgericht Bad Dürkheim und Landgericht München. 1912 wurde Mandel an der Universität Erlangen mit der Dissertationsschrift "Die sogenannten äußeren Bedingungen der Strafbarkeit im geltenden Recht und nach dem Vorentwurf" promotiert. Das Studium schloss er mit den Assessorexamen ab. Während des Ersten Weltkriegs leistete er vermutlich Militärdienst. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.04.1920 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) | ||

| ausgeschieden: | 31.03.1937 | ||

| Laufbahn: |

01.04.1920 - 1923 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim, Direktionssekretär |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Schöneberg, Nymphenburger Straße 6 | ||

| Emigration: | 13.04.1937 nach New York, USA | ||

| Archivquellen: | HADB, P33/M0016; P80/M0006, Universitätsarchiv der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Promotionsakte (UAE C2/3 Nr. 3444) |

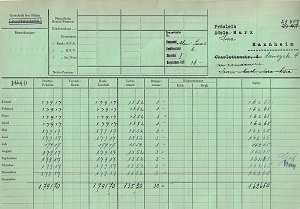

Zeige Inhalt von Marx, Adele

| Vor- und Nachname: | Adele Marx | ||||

| Geburtsdatum: | 24.06.1888 | ||||

| Geburtsort: | Berlin | ||||

| Sterbedatum: | 31.08.1942 | ||||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||||

| Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Adele Marx war die Tochter des Opernsängers Karl Marx (eigentlich Moritz Kimmelberg, 14. September 1861 in Budapest - 8. Juli 1933 in Mannheim) und dessen Frau Mathilde, geb. Kolisch (10. November 1861 in Purkersdorf (Österreich) - 5. Dezember 1940 in Gurs). Sie wurde 1888 in Berlin geboren, als ihr Vater ein Gastspiel an der Krolloper hatte. Seit 1894 gehörte er zum Ensemble des Hoftheaters in Mannheim. Der Lebensweg von Adele Marx ist weitgehend unbekannt. Sie blieb ledig und arbeitete wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum im Bankgewerbe, vermutlich vor 1929 bei einem der Mannheimer Vorgängerinstitute der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft. Bei deren Mannheimer Filiale war sie bis März 1937 in der Tarifgruppe II beschäftigt. Wegen ihrer jüdischen Herkunft wurde sie im Alter von nur 48 Jahren pensioniert. Sie erhielt eine Übergangsbeihilfe von 1100 Reichsmark und ab April 1937 eine monatliche Pension von 179,17 Reichsmark, die bis Oktober 1940 gezahlt wurde. Adele Marx lebte zusammen mit ihrer verwitweten Mutter im Mannheim. Am 22. Oktober 1940 wurden die badischen und saarpfälzischen Juden - darunter Adele und Mathilde Marx - in das südwestfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Mathilde Marx starb in Gurs am 5. Dezember 1940. Adele Marx wurde vermutlich 1942 ins Sammellager Drancy bei Paris verlegt und von dort am 10. August 1942 nach Auschwitz deportiert, wo sie Ende des gleichen Monats ermordet wurde. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||||

| Austritt: | 31.3.1937 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

unbekannt - 31.3.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Charlottenstraße 4; (ab 1940) Mannheim, Lameystraße 4 | ||||

| Transporte: | 22.10.1940 von Mannheim nach Gurs vor dem 10.08.1942 von Gurs nach Drancy 10.08.1942 von Drancy nach Auschwitz |

||||

| Archivquellen: | HADB, F028/0688; HADB, B381 | ||||

| Weblinks: |

https://www.mahnmal-neckarzimmern.de/gedenkbuch/marx-adele https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de925830 http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1753784 https://www.leo-bw.de/detail/-/Detail/details/PERSON/gurs_biogramme/4404/Marx+Mathilde https://www.marchivum.de/de/archiv/recherche/juedischer-friedhof/f2-b-09-04-marx-karl |

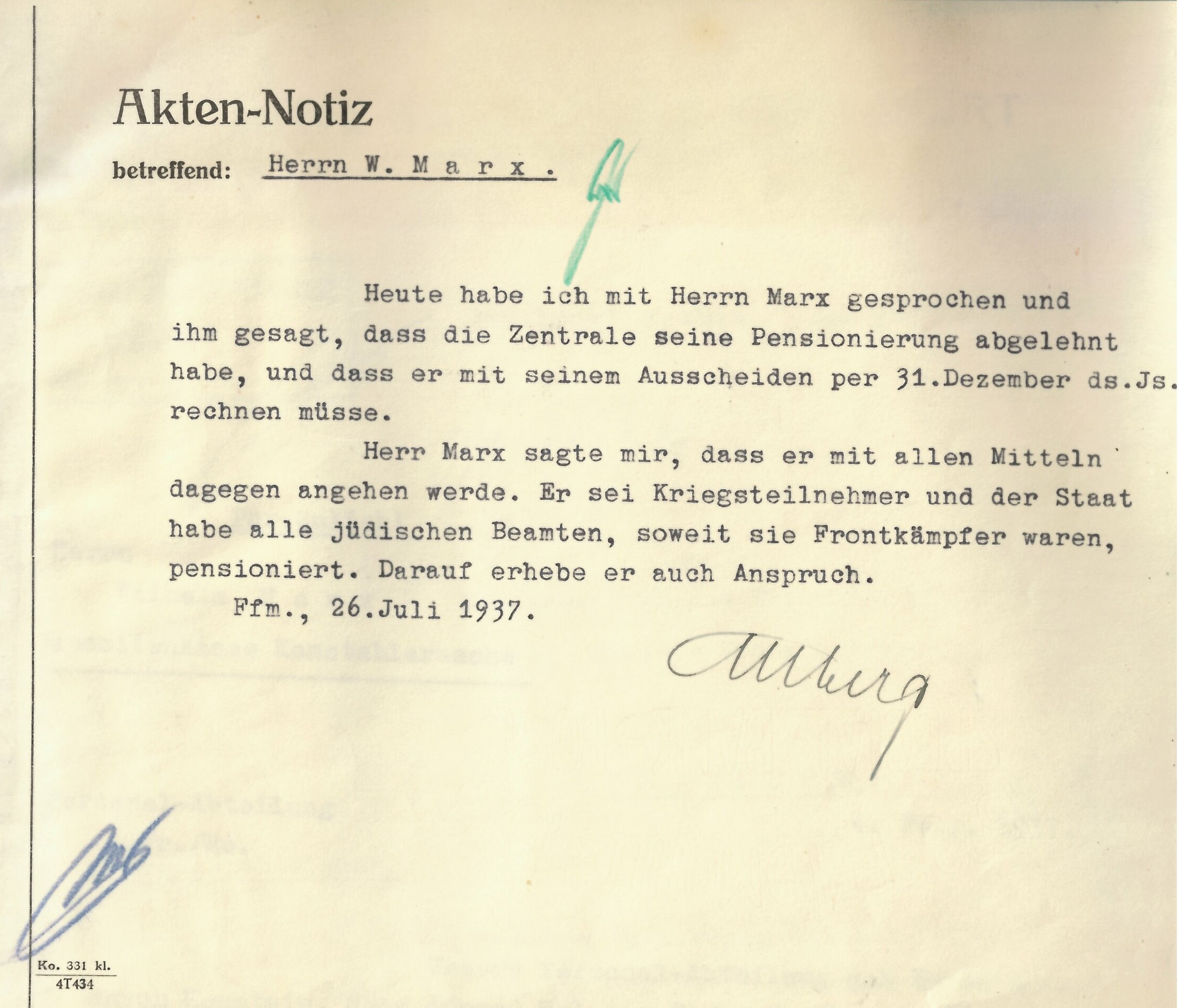

Zeige Inhalt von Marx, Willy

| Vor- und Nachname: | (Wilhelm) Willy Marx | ||||

| Geburtstag: | 10.05.1891 | ||||

| Geburtsort: | Bingen am Rhein | ||||

| Sterbetag: | 11.08.1972 | ||||

| Sterbeort: | Müllheim (Baden) | ||||

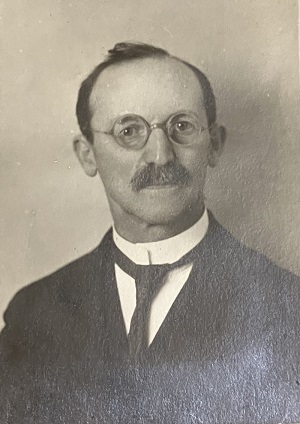

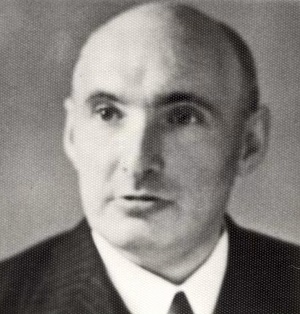

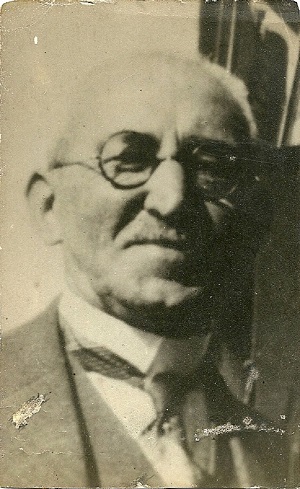

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: |

Willy Marx wurde als Sohn des Warenhausbesitzers Heinrich Marx in Bingen geboren. Er schloss seine schulische Ausbildung mit dem Abitur ab, bevor er in der Bank für Handel und Industrie in Berlin lernte, wo er bis zum Beginn seines Kriegsdienstes 1915 angestellt war. Marx leistete bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Militärdienst und war anschließend für verschiedene Banken tätig: in den Filialen Bingen und Kreuznach der Bank für Handel und Industrie, der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft und dem Bankhaus Lincoln Menny Oppenheimer in Frankfurt. 1922 heiratete er Luise Laubscher, die "Nichtjüdin" war. 1923 trat Marx in die Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt ein und war dort in verschiedenen Abteilungen tätig. Nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank war Marx bei der Depositenkasse C in Frankfurt beschäftigt. Seit Ende 1936 erhielt er seitens der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft Angebote, zu jüdischen Unternehmen wie dem Bankhaus Heinrich Cahn & Co. oder zum Kaufhaus F. Ehrenfeld zu wechseln. Nachdem er diese Angebote abgelehnt hatte, beurlaubte die Bank ihn im November 1937 und pensionierte ihn Mitte 1938 aufgrund seiner jüdischen Herkunft vorzeitig. Im Dezember 1938 wurde er wegen Verstoßes gegen das "Devisengesetz" zu drei Jahren Haft verurteilt. Noch während seiner Untersuchungshaft hatte Marx einen Schlaganfall erlitten. Aufgrund seiner Verurteilung entzog die Deutsche Bank ihm ab 1939 die Pensionszahlungen. Nach seiner Haftentlassung im Jahr 1941 konnte er noch mit seiner Frau und seiner Tochter nach Montreal emigrieren, wo er bis zu seinem Tod lebte. Das Urteil gegen Marx wegen Verstoßes gegen das "Devisengesetz" wurde auf der Grundlage des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 1950 aufgehoben. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.10.1923 (Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 30.06.1938 | ||||

| Beruflicher Werdegang: | 1909 - 1915 Bank für Handel und Industrie Berlin (Lehre, Angestellter) 1915 - 1918 Militärdienst 1918 - 1920 Bank für Handel und Industrie Filialen Bingen und Kreuznach 1920 - 1921 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft 1922 - 1923 Lincoln Menny Oppenheimer 1923 - 1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt am Main (Devisenabrechnung, Effektenrevision, Depositenkasse C) 1929 - 1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Frankfurt am Main (Depositenkasse C) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Kettelerallee 63 (1935-1945 umbenannt in Nußberg) | ||||

| Emigration | 1941 nach Montreal | ||||

| Archivquellen: | HADB, P03/M0004; HADB, P03/M0006; HADB, P03/M0007; HADB, P03/M0093 |

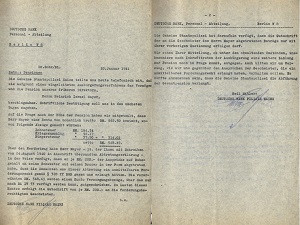

Zeige Inhalt von Mayer, Heinrich

| Vor- und Nachname: | Heinrich Mayer | ||||

| Geburtstag: | 14.12.1878 | ||||

| Geburtsort: | Essenheim bei Mainz | ||||

| Sterbetag: | 15.05.1971 | ||||

| Sterbeort: | Seattle, USA | ||||

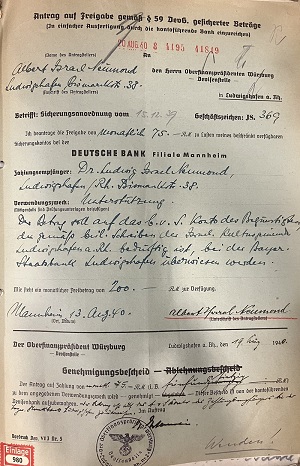

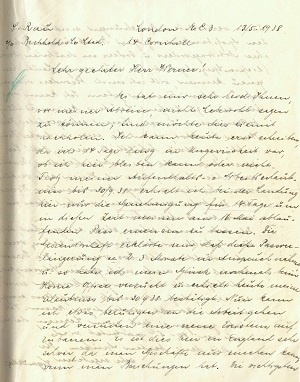

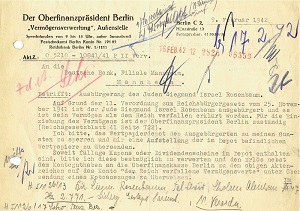

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Heinrich Mayer stammte aus Essenheim, einem Weinort südwestlich von Mainz. Seine Eltern waren der Kaufmann Isaac Mayer und Emma Mayer, geb. Müller. Er besuchte die Realschule in Mainz und absolvierte eine Banklehre beim Mainzer Bankhaus Gebrüder Oppenheim, das ihn nach Ende der Ausbildung als Angestellten übernahm. Im November 1908 ging Gebrüder Oppenheim im Bankhaus Bamberger & Co. in Mainz auf, wo Mayer weiterbeschäftigt blieb. Auch als Bamberger & Co. im Juni 1909 von der Disconto-Gesellschaft übernommen und in eine Filiale umgewandelt wurde, gehörte er weiter zum Personal. In den drei folgenden Jahrzehnten stieg er aufgrund besonderer Leistungen in der Disconto-Gesellschaft bis zum Direktor der Filiale Mainz auf. Auch nach der Fusion der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft 1929 blieb Mayer weiterhin Direktor der Mainzer Niederlassung. Bis Ende 1936 waren alle jüdischen Angestellten der Filiale Mainz bis auf Heinrich Mayer hinausgedrängt worden. An der fortdauernden Beschäftigung Mayers nahm der Kreiswirtschaftsberater der NSDAP im Mai 1937 Anstoß, weil sie seinem Bestreben zuwider lief, die Filiale "judenfrei" zu machen. Die Bank einigte sich mit Mayer, zum 31. Dezember 1937 auszuscheiden. Für das Jahr 1938 wurde er bei vollen Bezügen beurlaubt und zum 1. Januar 1939 begannen die Pensionszahlungen. Im Lauf des Jahres 1939 muss Mayer und seine Familie - er war seit dem 12. September 1916 verheiratet mit Else Oppenheimer (geb. 28. November 1896) und hatte zwei Kinder (Ernst und Marianne) - zu dem Entschluss gekommen sein, Deutschland zu verlassen. Er verkaufte sein Haus (117er Ehrenhof 3 in Mainz) und zog in eine Wohnung in der Adam-Karillon-Straße. Am 11. August 1940 emigrierte Mayer mit seiner Familie mit dem Ziel Seattle in den USA. Da die Atlantikroute wegen des Krieges nicht möglich war, ging es zunächst mit dem Flugzeug von Deutschland nach Moskau, um von dort über Yokohama nach Seattle weiterzureisen. Anfang 1941 beschlagnahmte die Gestapo sein gesamtes im Inland befindliches Vermögen und die Pension. Nach Kriegsende wurden die Pensionszahlungen rückwirkend wieder aufgenommen. Mayer lebte bis zu seinem Tod 1971 in Seattle. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 08.11.1908 (Bamberger & Co.) | ||||

| Austritt: | 31.12.1937 | ||||

| Laufbahn: | 13.03.1895 - 12.03.1897 Gebrüder Oppenheim, Mainz (Lehre) 13.03.1897 - 07.11.1908 Gebrüder Oppenheim, Mainz (Angestellter) 08.11.1908 - 02.06.1909 Bamberger & Co., Mainz (Angestellter) 03.06.1909 - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Mainz (April 1911 Handlungsbevollmächtigter; 14.01.1913 Prokurist; 28.11.1919 stellvertretender Direktor; 28.11.1922 Direktor) 29.10.1929 - 31.12.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mainz (Direktor) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Adam Karrillon-Straße 58, Mainz | ||||

| Emigration: | 11.08.1940 nach Seattle, USA | ||||

| Archivquellen: | HADB, P1/145; P33/M31/I+II | ||||

| Weblinks: |

https://memorial-rotary.de/members/1065 https://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20385/Essenheim%20KK%20MZ%20Mayer%20Heinrich.jpg |

Zeige Inhalt von Mayer, Ludwig

| Vor- und Nachname: | Ludwig Mayer | ||||

| Geburtstag: | 30.05.1885 | ||||

| Geburtsort: | Köln | ||||

| Sterbejahr: | 1965 | ||||

| Sterbeort: | wahrscheinlich London | ||||

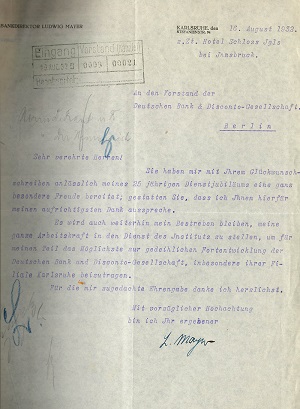

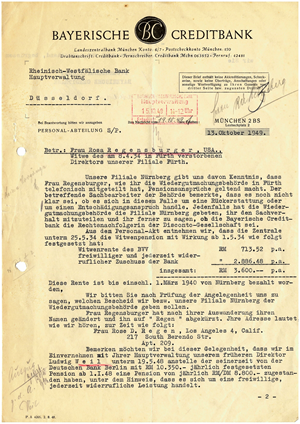

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Ludwig Mayer stammte aus Köln und absolvierte in seiner Heimatstadt die Oberrealschule, auf deren Abschluss eine Lehre beim Bankhaus Albert Simon & Co. folgte. Danach zog er nach Mannheim, um hier bei der 1905 gegründeten Süddeutschen Disconto-Gesellschaft zu arbeiten. Bei einem Volontariat in England sammelte er 1910/11 Auslandserfahrung um anschließend zur Süddeutschen Disconto-Gesellschaft nach Mannheim zurückzukehren. Ende 1911 wechselte Mayer zur Filiale Karlsruhe der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft, wo er in der Folge bis zum Direktor aufstieg. Nach der Eingliederung der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in die Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft im Herbst 1929 blieb Mayer in der Karlsruher Filialdirektion. Mitte 1935 entschied die Bank, Mayer aufgrund seiner jüdischen Herkunft vorzeitig zu pensionieren. Anfang 1936 wurde er beurlaubt und zum 31. März 1936 in den Ruhestand versetzt. Mayer war seit dem 17. April 1913 verheiratet mit Gertrud (Trude), geb. Willstätter (geb. 16. Januar 1894 in Karlsruhe, gest. 1971 in London). Das Paar hatte einen gemeinsamen Sohn Hans-Karl (geb. 2. Mai 1914). Am 25. Juni 1937 zog Mayer mit seiner Frau nach Köln. Ende 1938 war Mayer zur Auswanderung entschlossen und verhandelte mit der Bank über eine einmalige Abfindung auf seine Pension, die ihm Anfang 1939 bewilligt wurde. Wenig später gelang ihm und seiner Frau die Emigration nach London, wo sie ihr restliches Leben verbrachten. Ihr Sohn Hans-Karl blieb in Deutschland und wurde am 22. Oktober 1940 in das Lager Gurs nach Südfrankreich deportiert, in welchem er am 6. Dezember 1940 verstarb. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 1906 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 31.03.1936 | ||||

| Laufbahn: | 1903 - 1906 Albert Simon & Co., Köln (Lehre) 1906 - 1910 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (Angestellter) 1910 - 1911 Singer, Manasse & Co., London (Volontär) Anfang 1911 - Ende 1911 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (23.03.1911 Bevollmächtigter) Ende 1911 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Karlsruhe (Bevollmächtigter, seit 30.07.1914 Prokurist, seit 08.01.1917 stellvertretender Direktor, seit 02.03.1921 Direktor) 29.10.1929 - 31.03.1936 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Karlsruhe (Direktor) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Köln, Stadtwaldgürtel 30 | ||||

| Emigration: | 1939 nach London, Großbritannien | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/M0178 | ||||

| Weblinks: |

https://gedenkbuch.karlsruhe.de/namen/2897 https://www.ancestry.co.uk/genealogy/records/gertrud-sofia-willst%C3%A4tter-24-18m0spc |

Zeige Inhalt von Mayersohn, Else

| Vor- und Nachname: | Else Mayersohn | ||||

| Geburtstag: | 08.08.1908 | ||||

| Geburtstort: | Rastatt | ||||

| Sterbetag: | 04.12.1984 | ||||

| Sterbeort: | Luton, Großbritannien | ||||

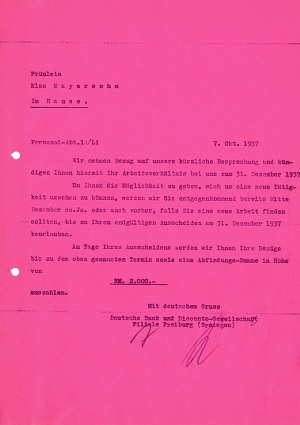

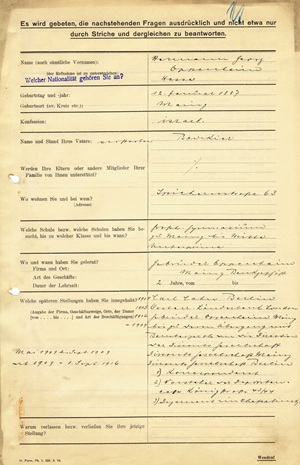

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Else Mayersohn wurde in Rastatt als Tochter des Lehrers und Kantors Emanuel Mayersohn und Rosa Mayersohn, geb. Levi, geboren. Ihre Geschwister waren Max und Grete. In Raststatt besuchte Mayersohn die Volksschule, die Höhere Töchterschule und die Handelsschule. Anschließend absolvierte sie eine zweieinhalbjährige kaufmännische Lehre bei der Schuhfabrik S. Weil & Söhne, nach deren Abschluss sie dort bis Mai 1928 arbeitete. Hierauf folgte zunächst eine Anstellung als Kontoristin bei Gebrüder Schönmann in Traben-Trarbach, bevor sie im September 1928 bei der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Mannheim als Kontoristin begann. Dort blieb Mayersohn auch nach der im Oktober 1929 erfolgten Fusion der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft weiterhin beschäftigt und wechselte im Frühjahr 1932 auf eigenen Wunsch zur Filiale Freiburg der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft. Zum 31. Dezember 1937 wurde sie von der Bank aufgrund ihrer jüdischen Abstammung gekündigt. Sie erhielt eine Abfindung von 2000 Reichsmark. Allerdings wurde Mayersohn schon im Oktober 1937 vorzeitig freigestellt, da sie eine Stelle bei dem 1870 gegründeten Bankhaus Straus & Co. in Karlsruhe annahm, dessen Eigentümer jüdisch waren. Das Bankhaus Straus & Co ging am 6. Mai 1938 mit allen Aktiva und Passiva sowie den nichtjüdischen Beschäftigten an die Badische Bank über. Es ist anzunehmen, dass Mayersohn spätestens zu diesem Zeitpunkt ihre Anstellung verlor. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer | 24.09.1928 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) |

||||

| ausgeschieden: | 16.10.1937 |

||||

| Laufbahn: |

01.11.1923 - 31.10.1926 S. Weil & Söhne, Rastatt (Lehre) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Badstraße 4, Raststatt |

||||

| Emigration: | Ende 1938 über die Schweiz nach Großbritannien |

||||

| Archivquellen: | HADB, P25/M16; Stadtarchiv Raststatt, Geburtsregister (RA: Nr. 219/1908) und Einwohnermeldekartei, "Mayersohn, Else Sofie"; Stadtarchiv Zürich, Einwohner- und Fremdenkontrolle der Stadt Zürich, Meldekarten (V.E.c.100._1934-1964_185) und (V.E.c.100._1934-1964_186) |

||||

| Literatur: | Ingo Köhler, Die "Arisierung" der Privatbanken im Dritten Reich. Verdrängung, Ausschaltung und die Frage der Wiedergutmachung, München 2005, S. 292-294, S. 437-438 und S. 466-470. |

||||

| Weblinks: |

https://ajr.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/1976_march.pdf (Informationen zu Kurt Karl Joachim auf S. 9) https://www.geni.com/people/Else-Sofie-Joachim/6000000013788679208

|

Zeige Inhalt von Moos, Fritz

| Vor- und Nachname: | Fritz Moos | ||

| Geburtstag: | 26.10.1874 | ||

| Geburtsort: | Bad Buchau | ||

| Sterbetag: | 07.08.1963 | ||

| Sterbeort: | London | ||

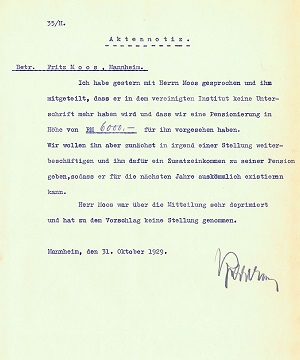

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Fritz Moos stammte aus jüdischer Familie aus Bad Buchau in Württemberg. Seine Eltern waren Felix Ephraim Moos (20. April 1841 in Bad Buchau - 6. August 1932 in Bad Buchau) und Karoline geb. Neuburger (13. Januar 1846 in Bad Buchau - 30. Dezember 1916 in Bad Buchau). Über seine Schulausbildung ist nichts bekannt. 1889, im Alter von 15 Jahren, begann er eine dreijährige Lehre beim Bankhaus Ch. Masson & Co. in Lausanne. Im Anschluss daran wechselte er zur Badischen Handelsbank in Karlsruhe, wo er bereits 1897 zum Prokuristen aufstieg. Ein Jahr später trat er zur ebenfalls in Karlsruhe ansässigen Commanditgesellschaft Weil & Benjamin über, für die er später in Mannheim arbeitete. Als die Commanditgesellschaft Weil & Benjamin 1906 von der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft übernommen wurde, führte Moos seine Tätigkeit in deren Mannheimer Zentrale fort. Es war zunächst Prokurist und ab 1922 Abteilungsdirektor. Im Oktober 1929 ging die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in der fusionierten Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft auf. Moos, der 55 Jahre alt war, zählte zu den Angestellten, die nicht in das vereinte Institut übernommen werden sollten. Die vorzeitige Pensionierung, die ursprünglich bereits Ende 1929 erfolgen sollte, zog ins bis ins Jahr 1931 hin. Er erhielt eine monatliche Rente von 458,33 Reichsmark, die bis Oktober 1940 gezahlt wurde. Fritz Moos hatte am 7. August 1920 Ella Julia geb. Goldschmidt (17. April 1885 in Mannheim - 3. Mai 1983 in London) geheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder: Werner (18. Juni 1921 - August 2008 in London) und Gertrud (20. Januar 1923 - 2012 in London). Die Familie lebte bis 1939 in Mannheim in der Moltkestraße 4. Im Juni 1939 gelang die Flucht über die Niederlande nach Großbritannien, wo sich die Familie in London ansiedelte. Fritz Moos starb dort 1963. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorgänger: | 01.07.1898 (Commanditgesellschaft Weil & Benjamin) | ||

| Austritt: | 1931 | ||

| berufliche Laufbahn: | 29.11.1889 - 30.10.1892 Ch. Masson & Co., Lausanne (Lehre) 01.11.1892 - 30.06.1898 Badische Handelsbank, Karlsruhe (Angestellter, ab 01.10.1897 Prokurist) 01.07.1898 - 1906 Commanditgesellschaft Weil & Benjamin, Karlsruhe und Mannheim (Prokurist) 1906 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (ab 1906 Prokurist, ab 1922 Abteilungsdirektor) 30.10.1929 - 1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim (Abteilungsdirektor) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Mannheim, Moltkestraße 4 | ||

| Emigration: | am 07.06.1939 via Niederlande und Harwich nach London | ||

| Archivquellen: | HADB, P33/M004; HADB, F028/0688 | ||

| Weblinks: |

https://hohenemsgenealogy.at/getperson.php?personID=I11655&tree=Hohenems |

Zeige Inhalt von Neuberger, Robert

| Vor- und Nachname: | Robert Neuberger | ||

| Geburtstag: | 25.10.1882 | ||

| Geburtsort: | Mannheim | ||

| Sterbetag: | nach dem 17.08.1942 | ||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||

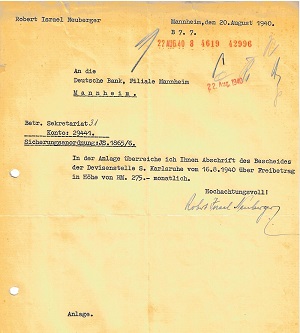

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Robert Neuberger stammte aus Mannheim. Seine Eltern waren Joseph Neuberger (17. August 1851 in Mannheim - 11.06.1918 in Mannheim) und Emilie geb. Neustadt (22. März 1852 in Darmstadt - 30. November 1916 in Mannheim). Sein Ausbildungs- und Berufsweg ist nicht bekannt. In den 1930er-Jahren war er als Angestellter bei der Mannheimer Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft beschäftigt. Spätestens seit Anfang 1937 war er aufgrund seiner jüdischen Herkunft vorzeitig pensioniert. Er erhielt eine monatliche Pension von 116,76 Reichsmark, die bis Oktober 1940 gezahlt wurde. Robert Neuberger war verheiratet mit Elsa (Else) geb. Kaufmann (10.2.1880 in Mannheim - nach dem 10. August 1942 in Auschwitz). Das Paar, das kinderlos blieb, lebte bis zum 22. Oktober 1940 in Mannheim. An diesem Tag wurde es wie viele badische und saarpfälzische Juden in das südwestfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Robert Neuberger war dort über ein Jahr, bis er am 12. Dezember 1941 ins Internierungslager Les Milles bei Aix-en-Provence verlegt wurde. Von dort kam er am 13. August 1942 ins Sammellager Drancy bei Paris und vier Tage später wurde er nach Auschwitz deportiert. Wann er dort ermordet wurde ist nicht bekannt. Seine Frau wurde ebenfalls über das Sammellager Drancy bereits am 10. August 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorgänger: | unbekannt | ||

| Austritt: | unbekannt | ||

| Berufliche Laufbahn: | Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim | ||

| Letzte bekannte Adressen: | Mannheim, Burgstraße 42; (ab 1939) Mannheim, B 7, 7 | ||

| Transporte: | 22.10.1940 nach Gurs 12.12.1941 nach Les Milles 13.08.1942 nach Drancy 17.08.1942 nach Auschwitz |

||

| Archivquellen: | HADB, P33/M004; HADB, F028/0688 | ||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de935591 https://www.mahnmal-neckarzimmern.de/gedenkbuch/neuberger-robert https://www.mahnmal-neckarzimmern.de/gedenkbuch/neuberger-elsa https://www.geni.com/people/Robert-Neuberger/6000000209511576821 |

Zeige Inhalt von Neumann, Sigmund

| Vor- und Nachname: | Sigmund Neumann | ||||

| Geburtstag: | 05.11.1870 | ||||

| Geburtsort: | Mannheim | ||||

| Sterbetag: | 18.11.1942 | ||||

| Sterbeort: | Theresienstadt | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Sigmund Neumann wurde als einziges Kind der Eheleute Leopold Neumann und Karoline geb. Gerson in Mannheim geboren. Seine Schul- und Berufsaufbildung ist unbekannt. 1895 trat er als Angestellter in die Mannheimer Privatbank Goldmann & Kuhn ein, die noch im Verlauf des gleichen Jahres in der neu gegründeten Süddeutschen Bank in Mannheim aufging. Bis Mitte 1899 war Neumann für die Süddeutsche Bank in Mannheim tätig, um anschließend zu deren neu eröffneter Filiale Worms versetzt zu werden, wo er zunächst Handlungsvollmacht und später Prokura erhielt. Als im Mai 1911 bekannt wurde, dass es zu einem Zusammenschluss der Süddeutschen Bank mit der Pfälzischen Bank kommen würde und die Filialen der beiden Banken in Worms zusammengelegt werden sollten, fürchtete Sigmund Neumann um sein Fortkommen. Da zur gleichen Zeit die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft eine neue Filiale in Worms eröffnete, trat er im August 1911 zu dieser Bank als Filialdirektor über. Von 1911 bis 1929 blieb er auf diesem Posten. Als im Oktober 1929 die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in Mannheim und ihre Filialen in der neuen Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufgingen, wurde Neumann einer der Direktoren der Wormser Filiale der Großbank. Im Rahmen eines allgemeinen Personalabbaus, den die Bankenkrise von 1931 auslöste, wurde Neumann zum Jahresende in den Ruhestand versetzt. Er erhielt eine monatliche Pension von zuletzt 670 Reichsmark, die letztmals im September 1942 ausgezahlt wurde. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | August 1911 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft) | ||||

| Austritt: | 31.12.1931 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

07.06.1895 - 30.09.1895 Goldmann & Kuhn, Mannheim |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Wiesbaden, Lessingstraße 8, dort Stolperstein verlegt im April 2014; (ab Februar 1940) Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße 30; (ab November 1940) Wiesbaden, Parkstraße 4, Pension Amalfi; (ab August 1941) Wiesbaden, Rheinstraße 103 | ||||

| Transport: | 01.09.1942 über Frankfurt am Main nach Theresienstadt | ||||

| Archivquellen: | HADB, P33/N003; HADB, F028/0688 | ||||

| Literatur: | Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, Prag 2000, S. 612. | ||||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Neumond, Albert

| Vor- und Nachname:: | Albert Neumond | ||||

| Geburtstag: | 20.10.1868 | ||||

| Geburtsort: | Kaiserslautern | ||||

| Sterbetag: | 09.12.1961 | ||||

| Sterbeort: | Aix-les-Bains (Frankreich) | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Albert Neumond stammte aus Kaiserslautern. Seine Eltern waren der Fruchthändler Mayer Neumond (2. Juli 1830 in Mehlingen - 19. September 1892 in Kaiserslautern) und Rosalie Mathilde geb. Mayer (1846 in Kaiserslautern - 4. Juni 1905 in Kaiserslautern). Albert hatte zwei jüngere Brüder: Adolph(e) Neumond (10. Dezember 1873 in Kaiserslautern - 19. September 1954 in Vichy) und den Rechtsanwalt Dr. Ludwig Neumond (11. Mai 1881 in Kaiserslautern - 25. März 1942 in Les Milles). |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.10.1919 (Rheinische Creditbank) | ||||

| Austritt: | 31.12.1925 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

01.10.1919 - 31.12.1925 Rheinische Creditbank |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Ludwigshafen, Bismarckstraße 38 III, dort Stolperstein verlegt am 26. März 2009 | ||||

| Transport: | 22.10.1940 nach Gurs | ||||

| Archivquellen: | HADB, F028/0052; HADB, F028/0688; HADB, K04/0025 | ||||

| Weblinks: |

https://www.ludwigshafen-setzt-stolpersteine.de/gedenkbuch/neumond-albert/ https://www.geni.com/people/Albert-Neumond/6000000056918082821 |

Zeige Inhalt von Oppenheim, Hermann

| Vor- und Nachname: | Hermann Georg Oppenheim | ||||

| Geburtstag: | 12.01.1887 | ||||

| Geburtsort: | Mainz | ||||

| Sterbetag: | 24.02.1954 | ||||

| Sterbeort: | London | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: |

Hermann Oppenheim wurde in Mainz als Sohn des Bankiers Leopold Oppenheim und Mathilde Henriette Oppenheim geboren und wuchs mit seinen Geschwistern Paul Michael und Emma auf. Nach dem Besuch des Großherzoglichen Gymnasiums in Mainz bis zur Unterprima, begann er eine zweijährige Lehre im Bankgeschäft Gebrüder Oppenheim in Mainz. 1904 wechselte er zu Carl Cahn in Berlin, bevor er 1905 zur Österreichischen Länderbank nach London ging. Von 1906 bis 1909 arbeitete er erneut bei Gebrüder Oppenheim in Mainz. Im Jahr 1909 trat er kurzzeitig in die Disconto-Gesellschaft in Mainz ein und wechselte noch im selben Jahr nach Berlin, wo er bis 1916 verschiedene Funktionen übernahm. Im September 1916 begann Oppenheim seine Arbeit als Prokurist beim A. Schaaffhausen’schen Bankverein, wo er 1919 zum stellvertretenden Direktor ernannt wurde. In dieser Zeit heiratete er am 18. Juni 1917 Maria Oppenheim, geborene Wieruszowski, die "Nichtjüdin" war. Aus dieser Ehe ging ein Sohn hervor, Herbert Franz Oppenheim, geboren am 2. Februar 1919, der später den Namen Orton annahm. Während seines Militärdiensts im Ersten Weltkrieg wurde ihm die Hessische Tapferkeitsmedaille verliehen. Nebenamtlich war er Geschäftsführer der Vereinigung von Banken und Bankiers im Rheinland und Westfalen e.V. Am 31. Januar 1921 schied er aus dem A. Schaaffhausen’schen Bankverein aus, um die Leitung der neu gegründeten Filiale der Disconto-Gesellschaft in Breslau zu übernehmen. Von 1921 bis 1925 war Oppenheim Direktor der Disconto-Gesellschaft Filiale Breslau, anschließend bis 1929 Direktor der Filiale in Nürnberg. Auch nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft und der Deutschen Bank war er von 1929 bis 1934 weiterhin als Direktor mit Generalvollmacht bei der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft in Nürnberg tätig, ausgedehnt auf die Filialen Bamberg, Fürth und Würzburg. Im Alter von 47 Jahre wurde Hermann Oppenheim im Mai 1934 frühpensioniert. Angesichts der zunehmenden antijüdischen Maßnahmen im Nationalsozialismus, entschloss er sich, seine Pensionsansprüche aufzugeben und sich in bar abfinden zu lassen. Laut Meldung der Frankfurter Zeitung vom 5. Februar 1935 trat er als Generalbevollmächtigter beim jüdischen Bankhaus Jacob S. H. Stern ein, welches 1938 durch die erzwungene Übernahme durch das Frankfurter Bankhaus Metzler arisiert wurde. Noch vor Kriegsbeginn emigrierte er nach Großbritannien. Ein genauer Zeitpunkt geht aus den Quellen nicht hervor. In London etablierte er sich als Spielwarenfabrikant. Während des Krieges war diese Tätigkeit aufgrund des Verbots zur Fabrikation von Metallspielwaren unterbrochen, entwickelte sich nach 1945 aber erfolgreich. Im November 1949 trat er im Rahmen der Wiedergutmachung an die Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bank (Bayerische Creditanstalt und Süddeutsche Bank AG) heran und bat um die erneute Aufnahme seiner Pensionszahlungen, die ihm von 1953 bis zu seinem Tod gewährt wurde. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.05.1909 | ||||

| Austritt: | 31.05.1934 | ||||

| Beruflicher Werdegang: |

Bankgeschäft Gebrüder Oppenheim Mainz (2 Jahre Lehre) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | E 33 Du Cane Court, London SW 17/England | ||||

| Emigration: | zwischen 1936 - 1938 nach London | ||||

| Archivquellen: | HADB, P6/O002; HADB, P3/O126; HADB, K2/P/2630 | ||||

| Literatur: | Ingo Köhler, Die "Arisierung" der Privatbanken im Dritten Reich. Verdrängung, Ausschaltung und die Frage der Wiedergutmachung, Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Bd. 14, München 2005, S. 585 | ||||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Hermann-Oppenheim/6000000002764839834 |

Zeige Inhalt von Oppenheim, Selly

| Vor- und Nachname: | Selly Oppenheim | ||||

| Geburtsdatum: | 05.08.1878 | ||||

| Geburtsort: | Barchfeld (Provinz Hessen-Nassau) | ||||

| Sterbedatum: | 08.09.1942 | ||||

| Sterbeort: | Riga | ||||

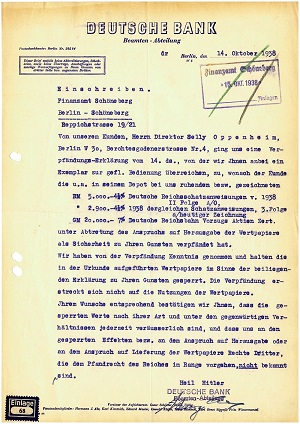

| Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Selly Oppenheim wurde in Barchfeld bei Bad Salzungen in der damaligen preußischen Provinz Hessen-Nassau geboren, wo sein Vater ab 1876 Lehrer war. Seine Eltern Jakob Oppenheim (geb. 1849 in Bibra) und dessen Frau Zipora (Zibora) geb. Seifensieder (geb. 1853 in Neuhaus), die am 15. August 1875 in Meiningen geheiratet hatten, waren jüdischer Herkunft. Das Paar hatte acht Kinder, Selly Oppenheim war der Drittgeborene. Er besuchte das Jacobson-Gymnasium in Leesen bei Goslar, das 1801 von Israel Jacobson als eine Industrie- und Ackerbauschule für Juden und Christen gegründet worden war. Wie er den Weg ins Bankwesen fand, ist nicht bekannt. Ab 1919 ist er als Prokurist der Berliner Zentrale der Disconto-Gesellschaft nachweisbar, war dort aber vermutlich bereits seit längerer Zeit beschäftigt. Von 1920 bis 1929 war er stellvertretender Direktor der Disconto-Gesellschaft in Berlin. Nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 war Selly Oppenheim einer von vier stellvertretenden Direktoren im Devisenhandel der Berliner Zentrale der vereinigten Bank. Mit fast 55 Jahren wurde er am 1. Juli 1933 vorzeitig pensioniert - eine Folge des allgemeinen Personalabbaus im Zuge der Bankenkrise von 1931. Nach Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft konnte er sich nicht zur Emigration entschließen. Er blieb in Berlin und sein Vermögen geriet zunehmend in den Zugriff des Staats. Im Herbst 1938 musste er Wertpapiere über 28.500 Reichsmark dem Finanzamt verpfänden. 1939 wurden Wertpapiere über 16.400 Reichsmark für vier Raten der "Judenvermögensabgabe" eingezogen. Weitere Vermögensabführungen folgten. Ende 1944 waren alle Kontoguthaben und Depotwerte bei der Deutschen Bank an den Staat abgegeben. Im Verlauf des Jahres 1941 verlor er seine Wohnung in der Berchtesgadener Straße und wurde in der nahegelegenen Innsbrucker Straße bei Siegmund Kraut als Untermieter einquartiert, der am 27. August 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. Selly Oppenheim wurde wenige Tage später, am 5. September 1942, mit dem 19. Ost-Transport zusammen mit 804 Menschen nach Riga deportiert und dort bei Ankunft ermordet. Da sein Bruder und Erbe, der Lehrer und Rabbiner Max Oppenheim (17. Mai 1876 in Barchfeld - 12. September 1947 in Brüssel), ein Rückerstattungsverfahren nicht mehr einleiten konnte, wurde dieses von dessen Alleinerbin Julie Hermanns geb. Hess in den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren geführt. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||||

| Austritt: | 01.07.1933 pensioniert | ||||

| berufliche Laufbahn: |

unbekannt - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin (vor 1920 Prokurist, ab 1920 stellvertretender Direktor) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Schönefeld, Berchtesgadener Straße 4, Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Straße 8 bei Siegmund Kraut | ||||

| Transport: | 19. Ost-Transport am 05.09.1942 von Berlin nach Riga | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/O0075; DB(alt)/0963 Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-07 Nr. 1334/55; B Rep. 025-07 Nr. 8215/59 |

||||

| Literatur: | Berliner Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 959 | ||||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1129711 https://www.landesarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php#42205265702e203032352d3037x41258 https://www.landesarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php#42205265702e203032352d3037x41254 https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=juden_nw&ID=I256375&lang=nl |

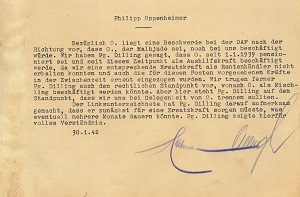

Zeige Inhalt von Oppenheimer, Philipp

| Vor- und Nachname: | Philipp Oppenheimer | ||||

| Geburtstag: | 12.05.1885 | ||||

| Geburtstort: | Frankfurt am Main | ||||

| Sterbetag: | 04.02.1954 | ||||

| Sterbeort: | Lichtenberg/Odenwald (heute Ortsteil von Fischbachtal) | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Der Sohn des Kaufmanns Gustaf Oppenheimer besuchte die Klinger-Oberrealschule in Frankfurt und die Goetheschule in Offenbach, die er mit der Obersekundarreife abschloss. Ab 1901 absolvierte er eine Lehre im Frankfurter Bankhaus Ferdinand Frohmann, für das er bis 1904 arbeitete. Danach nahm er eine Stellung bei der Pfälzischen Bank Filiale Frankfurt an, zunächst in der Buchhaltung und Effektenabteilung, ab 1907 als Leiter des Börsenbüros. Während des Ersten Weltkriegs diente er als Gefreiter. Kurz nach seiner Demobilisierung im Dezember 1919 trat er im April 1920 in die Frankfurter Filiale der Disconto-Gesellschaft ein, wo er in verschiedenen Fachabteilungen und Stadtzweigstellen tätig war, bis er ab 1926 dauerhaft in der Börsenabteilung eingesetzt wurde. Dort versah er den Posten eines Effektenhändlers als Spezialist für festverzinsliche Werte. In dieser Stellung verblieb er nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung zum Jahresende 1939. Philipp Oppenheimer heiratete am 4. August 1919 Anna, geb. Kalkus (3. November 1890 - 31. Mai 1967). Mit seiner nichtjüdischen Ehefrau hatte er eine Tochter. In Philipp Oppenheimers Personalbogen war bei seinem Eintritt in die Disconto-Gesellschaft seine Religion als "israelitisch" eingetragen, mit dem späteren Vermerk "seit 1933 konfessionslos". Der seit Januar 1939 für Juden gesetzlich vorgeschriebene Namenszusatz "Israel" fand bei ihm keine Anwendung. Seine väterlicherseits jüdische Herkunft führte dann aber doch zu seiner vorzeitigen Pensionierung mit 55 Jahren. Aufgrund des Personalmangels infolge der Einberufungen seit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde Oppenheimer jedoch nach seiner Pensionierung von der Filiale Frankfurt als Aushilfskraft in der Börsenabteilung weiterbeschäftigt. Nach einer Beschwerde der Deutschen Arbeitsfront (DAF) Ende Januar 1942 wurde das Arbeitsverhältnis mit ihm zum 31. März 1942 beendet. Vermutlich als Folge der Luftangriffe verlegten er und seine Frau ihren Wohnsitz spätestens 1944 von Frankfurt in den Odenwald. Unmittelbar nach Kriegsende führte Oppenheimer mit der Frankfurter Filialleitung Gespräche über eine Wiedereinstellung, die sich jedoch wegen seines angegriffenen Gesundheitszustands und der schwierigen Wohnraumsituation im stark zerstörten Frankfurt zerschlug. Nach seinem Tod im Februar 1954 strengte seine Witwe ein Entschädigungsverfahren wegen der durch seine frühzeitige Pensionierung erlittenen Einkommenseinbußen an. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.09.1904 (Pfälzische Bank) | ||||

| Austritt: | 31.12.1939 (pensioniert, danach aushilfsweise beschäftigt bis 31.03.1942) | ||||

| berufliche Laufbahn: |

01.05.1901 - 31.08.1904 Bankhaus Ferdinand Frohmann, Frankfurt am Main (Lehre, Angestellter) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Am Mühlkanal 26; (ab 1944) Lichtenberg/Odenwald, Lippmannweg 28 | ||||

| Archivquellen: | HADB, P03/O0041, P03/O0050, P03/O0074 |

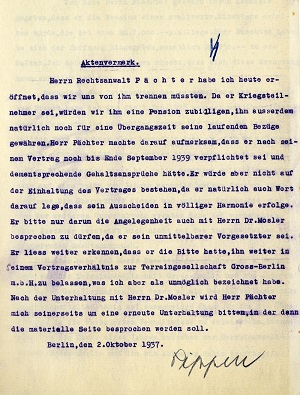

Zeige Inhalt von Paechter, Curt (Kurt)

| Vor- und Nachname: | Curt (Kurt) Paechter | ||||

| Geburtstag: | 07.04.1888 | ||||

| Geburtsort: | Crossen/Neumark | ||||

| Sterbetag: | unbekannt | ||||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Der Sohn eines Kaufmanns absolvierte im Anschluss an das Abitur von 1906 bis 1910 ein Jurastudium in Berlin und Freiburg. Es folgten Referendariate, Militär- und Kriegsdienst. 1920 trat er in die Berliner Hauptverwaltung der Disconto-Gesellschaft ein, wo er seit 1922 als Justiziar in der Rechtsabteilung tätig war. Nach der Fusion mit der Deutschen Bank wurde er zum Syndikus ernannt und bearbeitete vor allem Angelegenheiten auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts, des Handels- und Strafrechts. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde er 1937 entlassen, erhielt aber seine vollen Bezüge noch bis Ende 1938. Im Oktober 1942 wurde er mit dem 70. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt gebracht. Im Oktober 1944 von dort aus Deportation nach Auschwitz, wo er ermordet wurde. | ||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 01.04.1920 (Disconto-Gesellschaft) | ||||

| ausgeschieden: | 31.12.1938 | ||||

| Laufbahn: | 1920 - 1929 Disconto-Gesellschaft, Berlin (Zentrale Rechtsabteilung) 1929 - 1937 Deutsche Bank, Berlin (Zentrale Rechtsabteilung) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Wilmersdorf, Nassauische Straße 61, dort Stolperstein am 15.04.2010 verlegt auf Initiative der "Initiative Stolpersteine Charlottenburg-Wilmersdorf" | ||||

| Transporte: | 30.10.1942 von Berlin nach Theresienstadt 09.10.1944 von Theresienstadt nach Auschwitz |

||||

| Archivquellen: | HADB, P02/P0008 | ||||

| Literatur: | Deutsche Bank. Eine Geschichte in Bildern/An illustrated history, München 2006, S. 235; Berliner Gedenkbuch, S. 966; Theresienstädter Gedenkbuch, S. 164 |

||||

| Weblinks: | https://www.stolpersteine-berlin.de/de/biografie/3004 https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/27146-kurt-p-chter/ |

Zeige Inhalt von Pappenheim, Ernst

| Vor- und Nachname: | Ernst Pappenheim |

| Geburtstag: | 10.05.1911 |

| Geburtsort: | Frankfurt am Main |

| Sterbetag: | 15.04.2002 |

| Sterbeort: | Israel |

| Lebensweg: | Ernst Pappenheim war der Erstgeborene von vier Kindern von Jonas Pappenheim (13.September 1877 in Pressburg (Bratislava) - 25. November 1941 in Kaunas) und dessen Frau Irma, geb. Stern (22. Mai 1881 in Gernsbach - 25.November 1941 in Kaunas). Die Geschwister waren Karla (geb. 5. September 1912), Ruth (geb. 16. Januar 1915) und Albert (geb. 23. Februar 1921). Jonas Pappenheim war Tapezierer, Dekorateur und Polsterer und betrieb eine Werkstatt im Hinterhaus der Schützenstraße 12 in Frankfurt. Die Wohnung der Familie befand sich im Vorderhaus. Der Betrieb musste zum 31. Dezember 1938 verfolgungsbedingt eingestellt werden. Jonas Pappenheim war dann bei der Jüdischen Gemeinde beschäftigt. Jonas und Irma Pappenheim wurden am 22. November 1941 nach Kaunas deportiert und dort drei Tage später ermordet. Ernst Papenheims Schul- und Berufsausbildung ist nicht bekannt. Auch sein Eintritt bei der Deutschen Bank ist nicht überliefert. 1936 findet es sich unter den Angestellten der Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft im badischen Gernsbach. Im Geburtsort seiner Mutter wohnte er bei seinem Onkel Moritz Stern in der Igelbachstraße 17. Einstuft war es als Angestellter der Tarifgruppe II. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde Ernst Pappenheim vermutlich 1938 von der Bank entlassen. Während der Pogromnacht vom 9. November 1938 wurde er verhaftet. Offenbar kam er anschließend nach Havelberg, wo von 1934/35 bis 1941 ein Hachschara-Lager bestand, das Juden auf die Besiedelung Palästinas vorbereiten sollte. Wie auch seinen Geschwistern gelang Ernst Pappenheim die Flucht ins Exil. Er selbst entkam nach Palästina und lebte bis zu seinem Tod 2002 in Israel. |

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt |

| Austritt: | 1938 |

| berufliche Laufbahn: | unbekannt - 1938 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Gernsbach |

| letzte bekannte Adresse: | Gernsbach, Igelbachstraße 17 (bei Moritz Stern); Karlsruhe; Havelberg, Damelacker Weg (Hachschara-Lager); Kirjat Bialik, Rech. Hakischor (Israel) |

| Emigration: | ca. 1939 nach Kirjat Bialik (Palästina) |

| Archivquellen: | HADB, B381 |

| Weblinks: |

https://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=2181122 https://www.katzverlag.de/wp-content/uploads/2016/08/GB_2013_03_Internet.pdf https://www.geni.com/people/Ernst-Eliezer-Pappenheim/6000000011222252704 |

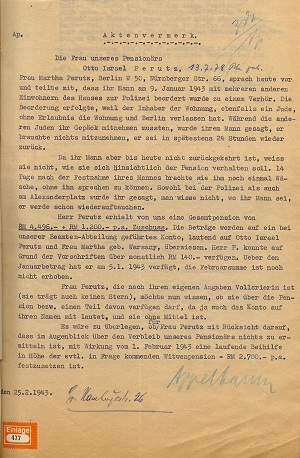

Zeige Inhalt von Perutz, Otto

| Vor- und Nachname: | Otto Perutz | ||||

| Geburtstag: | 13.07.1878 Berlin | ||||

| Geburtstort: | Berlin | ||||

| Sterbetag: | 09.04.1943 | ||||

| Sterbeort: | Arbeitserziehungslager Großbeeren bei Teltow | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Der 1878 geborene Sohn des Berliner Kaufmanns Max Perutz und dessen Frau Flora geb. Schiff besuchte die Luisenstädtische Oberrealschule bis zur Obersekunda. Anfang 1896 begann er eine Banklehre bei der Firma M. Schlesinger & Co. in Berlin, die er im Oktober 1897 abschloss. Aufgrund einer Empfehlung des mit ihm verwandten Direktors der Österreichischen Boden-Credit-Anstalt Theodor von Taussig in Wien bei dem Vorstandsmitglied der Deutschen Bank Max Steinthal gelang es ihm, in die Berliner Zentrale der Deutschen Bank einzutreten. Er wurde als Rechner in der sogenannten Ausrechnung A-F eingesetzt. Er beherrschte Schreibmaschine und Stenografie und wurde Anfang des Jahres 1900 in die Korrespondenz-Abteilung 1 versetzt. In den drei folgenden Jahrzehnten durchlief er mehrere Korrespondenz-Abteilungen der Berliner Zentrale. 1920 erhielt er Prokura und wurde zum Leiter einer Unterabteilung ernannt. Auf eigenem Wunsch beantrage er 1930 die vorzeitige Pensionierung, die wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund eines allgemeinen Personalabbaus im Zuge der Weltwirtschaftskrise bewilligt wurde. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | 18.10.1897 |

||||

| ausgeschieden: | pensioniert am 01.01.1931 |

||||

| Laufbahn: |

01.01.1896 - 01.10.1897 M. Schlesinger & Co., Berlin (Banklehre) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin, Nürnberger Straße 66 |

||||

| Transport: | Anfang 1943 Arbeitserziehungslager Großbeeren bei Teltow |

||||

| Archivquellen: | HADB, P02/P0135 |

||||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Pincoffs, Käthe

| Vor- und Nachname: | Käthe Pincoffs | ||

| Geburtstag: | 04.08.1886 | ||

| Geburtstort: | Gollnow (Pommern) | ||

| Sterbetag: | 18.02.1968 | ||

| Sterbeort: | Ramat Gan, Israel | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Käthe Pincoffs Familie stammte aus Gollnow in Pommern. 1915 nahm sie eine Stelle als Sekretärin bei der Norddeutschen Creditanstalt Filiale Stettin an. Diese Regionalbank hatte ihren Hauptsitz im ostpreußischen Königsberg und unterhielt seit 1899 eine Niederlassung in der pommerschen Hauptstadt. 1917 wurde die Norddeutsche Creditanstalt mit ihren Filialen von der Deutschen Bank übernommen. Zum Jahresbeginn 1921 wechselte Käthe Pincoffs von der Deutschen Bank Filiale Stetttin zur Berliner Zentrale der Deutschen Bank. Dort war sie als Sekretärin für das Vorstandsmitglied Oscar Wassermann tätig, dessen besonderes Vertrauen sie schnell genoss. Sie unterstützte Wassermann bei seinem Engagement für jüdische und zionistische Belange, vor allem für den Palästina-Aufbaufonds "Keren Hajessod". Als Wassermann 1933 sein Amt als Vorstandssprecher aufgeben musste und im Jahr darauf verstarb, wurde sie zur Abwicklung seines Büros und Ordnung seines Nachlasses weiterbeschäftigt. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft wurde sie Ende Juni 1937 vorzeitig pensioniert. Vermutlich Anfang 1939 wanderte sie nach Palästina aus und lebte zuletzt in Ramat Gan bei Tel Aviv, wo sie 1968 verstarb. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | April 1915 (Norddeutsche Creditanstalt) | ||

| ausgeschieden: | 30.06.1937 (pensioniert) | ||

| Laufbahn: |

April 1915 - 07.03.1917 Norddeutsche Creditanstalt Filiale Stettin |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Str. 11 | ||

| Emigration: | Anfang 1939 nach Palästina | ||

| Archivquellen: | HADB, P02/P0228 | ||

| Literatur: | Avraham Barkai, Oscar Wassermann und die Deutsche Bank. Bankier in schwieriger Zeit, München 2005, S. 55, 81, 136 | ||

Zeige Inhalt von Rahmer, Ferdinand

| Vor- und Nachname: | Ferdinand Rahmer | ||||

| Geburtsdatum: | 29.04.1887 | ||||

| Geburtsort: | Prag | ||||

| Sterbetag: | nach dem 14.12.1942 | ||||

| Sterbeort: | Auschwitz | ||||

| Foto: |

|

||||

| Lebensweg: | Ferdinand Rahmer wurde 1887 in Prag geboren. Seine Eltern waren Sigismund Rahmer (29. Juli 1846 - 19. August 1916) und dessen Frau Nanny geb. Berg (1847 - 2. Oktober 1891). Im Ersten Weltkrieg leistete er Militärdienst und wurde verwundet. Während der restlichen Kriegszeit war er für die Deutsche Bank Filiale Brüssel im besetzten Belgien tätig. Nach Kriegsende wurde er in die Berliner Zentrale der Deutschen Bank versetzt, wo er in der Korrespondenzabteilung arbeitete und den französischen Schriftverkehr betreute. In der Deutschen Bank lernte er Charlotte geb. Landshut (14. Januar 1897 - nach dem 14. Dezember 1942) kennen, die dort ebenfalls tätig war. Die beiden heirateten und bekamen zwei Kinder: Erica geb. am 4. August 1921 und Hans (später John) (30. Mai 1924 - 19. September 2005). Gegen Zahlung einer Abfindung in unbekannter Höhe wurde Rahmer am 31. März 1938 von der Deutschen Bank entlassen. Sein letztes Jahresgehalt hatte 6110 Reichsmark betragen. Am 10. November 1938, dem Tag nach der Reichspogromnacht, wurde er von der Gestapo verhaftet und in das Konzentrationslager Oranienburg gebracht, aus welchem er nach sieben Wochen in äußerst schlechtem Gesundheitszustand zurückkam. Während seiner Abwesenheit wurden seine Frau und die beiden Kinder aus ihrem Reihenhaus in der Arnulfstraße 119 in Berlin-Schöneberg vertrieben und in einer kleinen Wohnung in der Marburger Straße 5 einquartiert; ein Gebäude, das in den 1930er-Jahren der Jüdischen Gemeinde zu Berlin gehört hatte. Die danach verfolgten Auswanderungspläne nach Uruguay scheiterten, weshalb die Eltern ihre beiden Kinder mit Kindertransporten am 10. und 25. August 1939 nach England schickten. Rahmer und seine Frau mussten in Berlin bleiben und wurden am 14. Dezember 1942 mit dem 25. Osttransport in das Konzentrationslager Ausschwitz deportiert, wo sie ermordet wurden. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer): | wahrscheinlich während des Ersten Weltkriegs bei der Deutschen Bank Filiale Brüssel | ||||

| Austritt: | 31.03.1938 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

unbekannt - 1918 Deutsche Bank Filiale Brüssel |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin, Marburger Straße 5 | ||||

| Transport: | 25. Osttransport, 14.12.1942, von Berlin nach Auschwitz | ||||

| Archivquellen: | HADB, P02/R0001 | ||||

| Weblinks: |

https://collections.yadvashem.org/en/names/13475220 https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203299.pdf https://collections.arolsen-archives.org/de/document/127207665 https://www.geni.com/people/Ferdinand-Rahmer/6000000016633036461 |

Zeige Inhalt von Rau, Sigmund

| Vor- und Nachname: | Sigmund Rau | ||||

| Geburtstag: | 24.05.1894 | ||||

| Geburtsort: | Hirschaid (Bezirk Bamberg) | ||||

| Sterbetag: | 07.12.1962 | ||||

| Sterbeort: | Bournemouth, Großbritannien | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Leben: |

Sigmund Rau wurde 1894 in Hirschaid als Sohn des Hauptlehrers Abraham Rau geboren. Nach dem Besuch der Realschule in Bamberg, von der er mit 16 Jahren abging, begann er eine zweijährige Lehre Im Bankhaus A.E. Wassermann in Bamberg. Seine spätere Anstellung im gleichen Bankhaus, musste er wegen seines Kriegsdienstes von 1915 bis 1918 unterbrechen. 1921 wechselte er zur Deutschen Bank Filiale Frankfurt am Main. Dort arbeitete er zunächst in der Devisen-, später in der Börsenabteilung und wurde im Juli 1923 zum Prokuristen ernannt. 1924 heiratete er die ebenfalls jüdische Liesel Marx (21.1.1906-1960, England), das Paar blieb kinderlos. Rau galt als ausgewiesener Experte auf allen Gebieten des Effektenhandels, sowohl des Aktien- als auch des Rentenmarktes, insbesondere im Handel mit Auslandseffekten. Aufgrund seiner jüdische Abstammung wurde er am 30.6.1938 mit nur 44 Jahren pensioniert und bereits Mitte November 1937 beurlaubt. Ende April 1938 emigrierte er nach Großbritannien, und versuchte, zunächst mit befristeter Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, bei den englischen Großbanken Fuß zu fassen. Seine Bitte, die Deutsche Bank möge ihm über ihre Auslandsbeziehungen zu einer Stelle verhelfen, wurden abgewiesen. Von 1939 bis 1941 überwies die Bank die Pensionszahlungen auf ein Sperrkonto, Mitte 1941 wurden die Zahlungen eingestellt. Aufgrund seiner angegriffenen Gesundheit zog Rau 1960 von London in das englische Küstenstädtchen Bournemouth, wo er am 7.12.1962 verstarb. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 02.01.1921 | ||||

| Austritt: | Beurlaubung 15.11.1937, Pensionierung 30.06.1938 | ||||

| Beruflicher Werdegang: | 15.08.1910 - 15.08.1912 Lehre Bankhaus A.E. Wassermann, Bamberg 15.08.1912 - 31.12.1920 Angestellter Bankhaus A.E. Wassermann, Bamberg (als Buchhalter, Depotabteilungsleiter, Tresorverwalter, Effekten- und Devisenhändler) 01.05.1915 - 15.12.1918 Unterbrechung der Tätigkeit wegen Kriegsdienst 02.01.1921 - 15.11.1937 Deutsche Bank Filiale Frankfurt am Main (Ernennung zum Prokuristen Juli 1923, bis 1924 Devisenabteilung, danach in der Börsenabteilung) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Melemstraße 8, Frankfurt am Main | ||||

| Emigration | Ende April 1938 nach Großbritannien | ||||

| Archivquellen: | HADB, P03/R0532; P03/R0079; P03/R0080; P03/R0081 | ||||

Zeige Inhalt von Regensburger, Julius

| Vor- und Nachname: | Julius Regensburger | ||

| Geburtstag: | 11.03.1885 | ||

| Geburtsort: | Augsburg | ||

| Sterbetag: | 08.04.1934 | ||

| Sterbeort: | Fürth | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Julius Regensburger kam aus Augsburg. Über seine Schul- und Berufsausbildung ist nichts überliefert, seine Karriere im Bankwesen ist jedoch ab 1924 dokumentiert: In diesem Jahr eröffnete die Disconto-Gesellschaft eine Filiale in Nürnberg und ernannte ihn zu einem der beiden Direktoren. Diese Position hatte er bis zur Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 inne. Anschließend wechselte Regensburger zur Filiale der Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft im benachbarten Fürth, wo er auch nach der nationalsozialistischen Machtübernahme bis zu seinem frühen Tod im April 1934 als Direktor arbeiten konnte. Am 8. April 1913 heiratete Julius Regensburger in Neustadt an der Aisch Rosa (später Rose) Dingfelder (geb. 6. Dezember 1889 in Uehlfeld), die ebenfalls aus einer jüdischen Familie stammte. Ihr gemeinsamer Sohn Rudolf kam am 22. März 1918 in Nürnberg zur Welt. Nach dem Tod ihres Mannes erhielt Rosa Regensburger eine Witwenpension von jährlich 3600 Reichsmark, deren Zahlung am 1. März 1940 eingestellt wurde. Später emigrierten Mutter und Sohn in die USA, wo sie Ende der 1940er-Jahre in Los Angeles lebten und den Namen „Regen“ annahmen. Rudolf Regensburger starb am 9. August 1997 in Camarillo, Kalifornien. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorgänger: | 1924 Disconto-Gesellschaft Filiale Nürnberg | ||

| Austritt: | 08.04.1934 | ||

| berufliche Laufbahn: | 1924 - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft Filiale Nürnberg (Direktor) 30.10.1929 - 08.04.1934 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Fürth (Direktor) |

||

| letzte bekannte Adressen: | Nürnberg, Emilienstraße 1 | ||

| Archivquellen: | HADB, ZA40/0322 | ||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Reis, Willy

| Vor- und Nachname: | Willy Reis | ||

| Geburtstag: | 04.09.1879 | ||

| Geburtsort: | unbekannt | ||

| Sterbetag: | unbekannt | ||

| Sterbeort: | unbekannt | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: | Über die Herkunft und Ausbildung von Willy Reis ist nichts bekannt. Er trat 1910 als Angestellter in die Süddeutsche Disconto-Gesellschaft in Mannheim ein. Dort arbeitete er, bis das Institut im Oktober 1929 mit der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft fusionierte. Anschließend war er bis zum Frühjahr 1931 in deren Mannheimer Filiale tätig, zuletzt als Angestellter der Tarifgruppe 3 im 15. Berufsjahr. Wegen des Personalabbaus nach der Fusion und der Weltwirtschaftskrise ging Willy Reis mit nur 51 Jahren vorzeitig in den Ruhestand. Er erhielt eine monatliche Rente von 174,42 Reichsmark, die bis Ende 1940 gezahlt wurde. Willy Reis hatte am 17. Mai 1923 Rosa geb. Janson (geb. 19. März 1877) geheiratet. Das Paar hatte keine Kinder. Aufgrund ihrer jüdischen Abstammung litten Willy und Rosa Reis unter der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Vermutlich flohen sie deshalb um 1938 ins Ausland. Ihr letzter Eintrag im Mannheimer Adressbuch stammt aus den Jahren 1937/38. Ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Ab 1947 betrieb Rosa Reis ein Rückerstattungsverfahren, das sich bis 1959 hinzog. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorgänger: | 13.07.1910 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim) | ||

| Austritt: | 01.04.1931 | ||

| berufliche Laufbahn: | 13.07.1910 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft, Mannheim (Angestellter) 30.10.1929 - 31.03.1931 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Filiale Mannheim (Angestellter, Tarifgruppe 3, 15. Berufsjahr) |

||

| letzte bekannte Adressen: | Mannheim, Werderstraße 8 | ||

| Emigration: | vermutlich 1938 | ||

| Archivquellen: | HADB, P02/R0130; HADB, F028/0689 | ||

| Weblinks: |

Zeige Inhalt von Reuter, Max

| Vor- und Zuname: | Max Reuter | ||||

| Geburtstag: | 17.02.1875 | ||||

| Geburtsort: | Straßburg | ||||

| Sterbetag: | unbekannt | ||||

| Sterbeort: | unbekannt | ||||

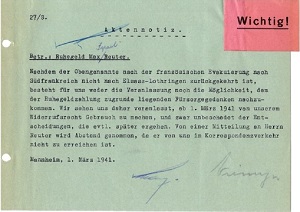

| Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Max Reuter stammte aus jüdischer Familie aus Straßburg. Er besuchte die Realschule und begann im August 1891 eine Lehre bei der Bankkommandite Kauffmann, Engelhorn & Co. in Straßburg. 1899 wurde diese von der 1870 gegründeten Rheinischen Creditbank übernommen, für deren Straßburger Filliale Reuter tätig blieb. Dort stieg er zum Prokurist auf. Die Gebietsabtretung Elasaß-Lothringens an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg und die Schließung der Straßburger Filiale der Rheinischen Creditbank führten im Mai 1919 zu seinem Wechsel zur Mannheimer Zentrale der Rheinischen Creditbank, Dort war er für die Depotbuchhandlung der in Liquidation befindlichen Filiale Straßburg zuständig war. Anschließend wurde er in mehreren Filialen der Rheinischen Creditbank eingesetzt. Von Anfang 1922 bis zu seiner Pensionierung, am 1. April 1927, war er in der Filiale Baden-Baden beschäftigt. Im Januar 1930 kehrte Reuter, der inzwischen unter einer Nervenkrankheit litt, zurück nach Straßburg, wo er von seiner Schwester gepflegt wurde. Ab Dezember 1934 wurden die Pensionszahlungen aufgrund devisenrechtlicher Einschränkungen nicht mehr nach Frankreich transferiert und auf ein deutsches Sperrkonto gutgeschrieben. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs ordnete die französische Regierung die Evakuierung aller Personen an, die zehn Kilometer von der Grenze zu Deutschland wohnten. Reuter kam nach Südfrankreich und kehrte nach Beginn der deutschen Besatzung nicht nach Elsaß-Lothringen zurück. Da der Bank sein Aufenthaltsort unbekannt war, stellte sie am 1. März 1941 die Pensionszahlung ein. Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs konnte kein Kontakt hergestellt werden, so dass Reuters Schicksal nach 1940 unklar bleibt. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank (bzw. Vorläufer): | August 1891 (Kaufmann, Engelhorn & Co., Straßburg) | ||||

| Austritt: | 01.04.1927 pensioniert | ||||

| Berufliche Laufbahn: |

August 1891 – 15.08.1893 Kaufmann, Engelhorn & Co., Straßburg (Lehre) |

||||

| Letzte bekannte Adresse: | Straßburg, 25 rue Maréchal Foch | ||||

| Archivquellen: | HADB, P25/R0008 |

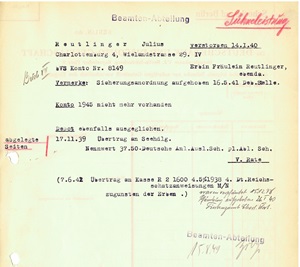

Zeige Inhalt von Reutlinger, Julius

| Vor- und Nachname: | Julius Reutlinger | ||

| Geburtstag: | 10.01.1874 | ||

| Geburtsort: | Karlsruhe | ||

| Sterbetag: | 14.01.1940 | ||

| Sterbeort: | Berlin | ||

| Dokument: |

|

||

| Lebensweg: |

Julius Reutlinger stammte aus einer jüdischen Familie aus Karlsruhe. Seine Eltern waren der Metzgermeister Bernhard Reutlinger (5. Februar 1844 in Karlsruhe – 11. April 1911 in Karlsruhe) und dessen Ehefrau Stephanie, geborene Willstädter (8. Mai 1846 in Walldorf – 17. August 1918 in Karlsruhe). Er hatte drei Schwestern und einen Bruder, der im Alter von 20 Jahren verstarb. Über seine Schul- und Berufsbildung ist nichts bekannt. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank (bzw. Vorläufer): | wahrscheinlich vor 1911 (Bank für Thüringen vorm. B. M. Strupp) | ||

| Austritt: | wahrscheinlich 1935 | ||

| berufliche Laufbahn: |

1911 - 1914 Bank für Thüringen vorm. B. M. Strupp Filiale Eisenach (Filialdirektor) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Charlottenburg, Wielandstraße 29; Berlin-Charlottenburg, Neue Kantstraße 1 | ||

| Archivquellen: | HADB, DB(alt)/0963 | ||

| Weblink: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1139413 |

Zeige Inhalt von Richter, Edith

| Vor- und Nachname: | Edith Helene Richter |

| Geburtsdatum: | 31.03.1898 |

| Geburtsort: | Glatz (heute Kłodzko) |

| Sterbedatum: | 29.11.1941 |

| Sterbeort: | Kowno (Kaunas) Fort IX |

| Lebensweg: | Über das Leben von Edith Richter aus Glatz in Schlesien ist wenig bekannt. In den 1930er-Jahren arbeitete sie in der Filiale der Deutschen Bank in Breslau. Die Deutsche Bank entließ sie vermutlich 1937/38 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. Am 25. November 1941 wurde sie von Breslau ins Fort IX bei Kaunas deportiert und dort vier Tage später erschossen. |

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt |

| Austritt: | unbekannt |

| berufliche Laufbahn: |

Deutsche Bank Filiale Breslau (Angestellte, Tarifgruppe 2) |

| letzte bekannte Adresse: |

Breslau, Gutenberg 9 (heute Wrocław, ul. Szymona Konarskiego) |

| Transporte: | am 25.11.1941 von Breslau nach Kowno (Kaunas) |

| Archivquellen: | HADB, B0381 |

| Literatur: | Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, Berlin 2003. |

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de949507 https://www.landesarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php#42205265702e203032352d30392d3236x5671 https://de.findagrave.com/memorial/230882849/edith-helene-richter |

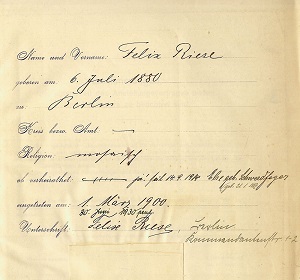

Zeige Inhalt von Riese, Felix

| Vor- und Nachname: | Felix Riese | ||||

| Geburtstag: | 06.07.1880 | ||||

| Geburtsort: | Berlin | ||||

| Sterbetag: | 07.03.1951 | ||||

| Sterbeort: | Berlin | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Nach einer Lehre in der Berliner Privatbank Wiener Levy & Co. trat Felix Riese 1900 in die Berliner Zentrale der Disconto-Gesellschaft ein, bei der bereits sein Vater Carl als Angestellter tätig gewesen war. Dort war er zunächst in der Buchhaltung, später in der Kalkulatur und im Effektenbüro eingesetzt. 1910 wechselte er für ein Jahrzehnt in die Buchungsrevision. Während des Ersten Weltkrieges war seine Tätigkeit mehrfach vom Heeresdienst unterbrochen (Luftschiffbatallion Nr. 1, Reinickendorf-West). 1920 kehrte er in das Effektenbüro zurück, wo er bis zu seiner Frühpensionierung 1930 verblieb. Am 18. November 1922 erhielt er Prokura. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank (oder Vorläufer): | 01.03.1900 (Disconto-Gesellschaft) |

||||

| ausgeschieden: | pensioniert am 30.06.1930 |

||||

| berufliche Laufbahn: |

01.04.1897 - 28.02.1900 Bankhaus Wiener Levy & Co. Berlin (Lehre, Kommis) |

||||

| letzte bekannte Andresse: | Berlin-Lichterfelde, Kommandantenstraße 1 |

||||

| Archivquellen: | HADB, P02/R0144 |

Zeige Inhalt von Riese, Willy

| Vor- und Nachname: | Willy Riese | ||||

| Geburtstag: | 04.03.1885 | ||||

| Geburtstort: | Berlin | ||||

| Sterbetag: | 11.05.1942 | ||||

| Sterbeort: | Łódź / Litzmannstadt | ||||

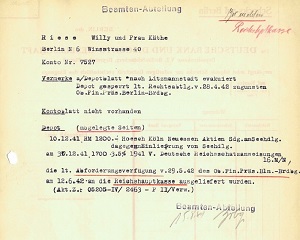

| Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Zu Herkunft, Ausbildung und Berufstätigkeit des gebürtigen Berliners Willy Riese ist nichts bekannt. Ebenso sind keine Informationen erhalten, wann er zur Deutschen Bank kam und wann er ausscheiden musste. Er war verheiratet mit Käthe geb. Weinberg (15. März 1892 in Breslau - Dezember 1941 in Łódź / Litzmannstadt), die von Beruf Sprachlehrerin war. Das Paar hatte eine Tochter Erika (später verheiratete Sanders). Rieses jährliche Rente betrug nur 1119,56 Reichsmark, was darauf schließen lässt, dass er zu den Angestellten im unteren Tarifbereich gehörte. Willy und Käthe Riese wohnten in der Winsstraße 40 in Berlin-Prenzlauer Berg. 1940 wurde die Familie Jakubowski, die ihre Wohnung in der Grellstraße 60 auf Druck der Wohnungsbaugesellschaft „Eintracht“ aufgeben musste, bei ihnen als Untermieter einquartiert. Am 1. November 1941 wurden Willy und Käthe Riese in das Ghetto Litzmannstadt deportiert. Willy Riese starb dort am 11. Mai 1942, das Todesdatum seiner Frau ist nicht bekannt. Die im Wertpapierdepot bei der Deutschen Bank verbliebenen Vermögenswerte wurden am 12. Juni 1942 an die Reichshauptkasse abgeführt. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt | ||||

| Austritt: | unbekannt | ||||

| Laufbahn: |

unbekannt |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Prenzlauer Berg, Winsstraße 40, dort Stolperstein verlegt am 20.08.2010 | ||||

| Transport: | am 01.11.1941 nach Łódź / Litzmannstadt | ||||

| Archivquellen: | HADB, B377; HADB, DB(alt)/0963 Landesarchiv Berlin, B Rep. 025-07 Nr. 1746/66 |

||||

| Literatur: | Berliner Gedenkbuch der jüdischer Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 1034 | ||||

| Weblinks: |

https://www.stolpersteine-berlin.de/de/winsstrasse/40/willy-riese https://www.landesarchiv-berlin.findbuch.net/php/main.php#42205265702e203032352d3037x55426 |

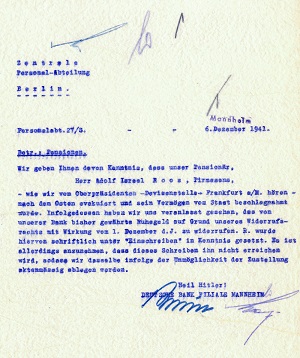

Zeige Inhalt von Roos, Adolf

| Vor- und Nachname: | Adolf Roos | ||

| Geburtstag: | 10.03.1879 | ||

| Geburtsort: | Langenschwalbach (seit 1927 Bad Schwalbach) | ||

| Sterbetag: | 25.11.1941 | ||

| Sterbeort: | Kowno (Kaunus) Fort IX | ||

| Dokument: |

|

||

| Leben: | Roos wurde 1879 in Langenschwalbach (Hessen) geboren und absolvierte eine zweijährige Lehre beim Bankhaus Emil J. Seligmann in Bingen. Am 1. Juli 1897 verlegte er seinen Wohnsitz nach Pirmasens, wo er bei dem Verein Creditreform für drei Jahre beschäftigt war. Ab 1902 betrieb Roos ein Zigarrengeschäft und zugleich eine Agentur der Auskunftei Bürgel. 1911 übernahm Roos die Leitung der neu eröffneten Agentur der Filiale Landau der Süddeutschen Disconto-Gesellschaft in Pirmasens, die bald zur Filiale aufgewertet wurde. Roos war von Anfang an ihr Direktor und blieb dies auch, nachdem die Niederlassung durch die Bankenfusion vom Herbst 1929 zur Pirmasenser Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft wurde. Auf dem Höhepunkt der deutschen Bankenkrise wurde Roos mit nur 52 Jahren zum 30. Juni 1931 pensioniert. Danach nahm er für kurze Zeit eine Nebentätigkeit als Vertreter der Auskunftei Wys, Müller & Co. an. Alfred Roos war seit dem 24. März 1903 mit Frieda Levy (geb. 15. März 1880 in Landau) verheiratet. Das Paar hatte die gemeinsame Tochter Gertrude (geb. 5. Januar 1904 in Pirmasens). Anfang März 1936 verlegten Adolf und Frieda Roos ihren Wohnsitz nach Frankfurt am Main. Vermutlich nach der Reichspogromnacht war Adolf Roos vorübergehend im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Seine Frau beging am 2. April 1941 in Frankfurt Selbstmord. Am 22. November 1941 wurde Roos von Frankfurt nach Kowno (Kaunus) deportiert und bereits drei Tage später ermordet. |

||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorgänger: | 1911 (Süddeutsche Disconto-Gesellschaft) | ||

| Austritt: | 30.06.1931 (pensioniert) | ||

| Berufliche Laufbahn: | 1895 - 1897 Emil J. Seligmann, Bingen (Lehre) 1897 - 1900 Verein Creditreform, Pirmasens 1902 - 1910 Auskunftei Bürgel, Pirmasens 1911 - 29.10.1929 Süddeutsche Disconto-Gesellschaft Filiale Pirmasens (Direktor) 30.10.1929 - 30.06.1931 Deutsche Bank Filiale Pirmasens (Direktor) 01.01.1932 - Ende 1933 Auskunftei Wys, Müller & Co. (Vertreter) |

||

| letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Fürstenbergerstraße 41 | ||

| Transport: | 22.11.1941 von Frankfurt am Main nach Kowno (Kaunas) Fort IX | ||

| Archivquellen: | HADB, P33/R0018; Stadtarchiv Pirmasens, Meldebucheintrag zu Adolf Roos |

||

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de950616 https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de954469 https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01010503/1183/133413342/001.jpg |

Zeige Inhalt von Rosenbaum, Siegmund

| Vor - und Nachname: | Si(e)gmund Rosenbaum | ||||

| Geburtstag: | 21.12.1860 | ||||

| Geburtsort: | Grebenstein (bei Kassel) | ||||

| Sterbetag: | 13.10.1942 | ||||

| Sterbeort: | Tel Aviv | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: | Siegmund Rosenbaum stammte aus einer jüdischen Familie aus Grebenstein bei Kassel. Er war der Sohn von Isaak Rosenbaum (16. März 1820 - 22. März 1887) und dessen Ehefrau Rebecca Rifka, geb. Strauss (24. März 1824 - 12. Oktober 1905). Sein schulischer und beruflicher Werdegang ist unbekannt. Spätestens ab 1905 war er als stellvertretender Direktor und ab 1909 als Direktor für die Filiale Mannheim der Pfälzischen Bank tätig, die ihren Hauptsitz in Ludwigshafen hatte. 1922 wurde die Pfälzische Bank, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten war, von der Rheinischen Creditbank in Mannheim übernommen. Vermutlich wurde Siegmund Rosenbaum spätestens zum Zeitpunkt der Verschmelzung der Mannheimer Filiale der Pfälzischen Bank auf die Rheinische Creditbank in den Ruhestand versetzt. Siegmund Rosenbaum war verheiratet mit Dora, geb. Hamburger (20. Juli 1874 in Frankfurt am Main - Juli 1940 in Ramat Gan bei Tel Aviv). Das Paar hatte drei Kinder: Lilly Knoller (26. Dezember 1898 in Mannheim - 8. Mai 2003), Else Kohn (30. Juli 1902 - 1990 in Ramat Gan) und Julius Rosenbaum (6. Juni 1909 in Mannheim - 28 Oktober 1981 in Lethbridge (Kanada)). Von der Deutschen Bank, in der die Rheinische Creditbank 1929 aufgegangen war, erhielt Siegmund Rosenbaum bis Oktober 1940 eine monatliche Pensionszahlung von 400 Reichsmark. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters entschlossen sich Siegmund und Dora Rosenbaum 1938 nach Palästina zu emigrieren, wo bereits ihre Tochter Else Kohn lebte. Ihr Haus in Bensheim verkauften sie Anfang 1938 zum Preis von 17.000 Reichsmark. Rund 13.000 Reichsmark konnten sie wahrscheinlich zum Zweck ihrer Auswanderung an die Bank der Tempelgesellschaft Jaffa für "Rechnung Trust und Transfer Office 'Haavara' Ltd., Tel Aviv" überweisen. Das Restguthaben vereinnahmte der NS-Staat. Dora Rosenbaum verstarb bereits 1940 in Palästina, ihr Mann zwei Jahre später. Ihre Tochter Else Kohn betrieb nach 1945 das Restitutionsverfahren. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | unbekannt | ||||

| Austritt: | ca. 1921/22 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

spätestens ab 1905 - 1921 Pfälzische Bank Filiale Mannheim (stellv. Direktor, ab 1909 Direktor) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Bensheim, Parkstraße 10; (ab 1938) Tel Aviv (Palästina) bei B. Kohn | ||||

| Emigration: | 1938 nach Tel Aviv (Palästina) | ||||

| Archivquellen: | HADB, F028/0028; HADB, F028/0150II; HADB, F028/0689 | ||||

| Weblinks: |

https://www.geni.com/people/Siegmund-Rosenbaum/6000000008530100090 |

Zeige Inhalt von Rosenthal, Kurt

| Vor- und Nachname: | Kurt Rosenthal | ||||

| Geburtstag: | 20.11.1900 | ||||

| Geburtsort: | Berlin | ||||

| Sterbetag: | 17.09.1937 | ||||

| Sterbeort: | Berlin | ||||

| Foto / Dokument: |

|

||||

| Lebensweg: |

Kurt Rosenthals Vater war jüdischer Herkunft. Seine Mutter war nicht jüdisch, konvertierte aber bei ihrer Eheschließung zum Judentum. Mit sechzehn Jahren begann Kurt eine Banklehre bei der Disconto-Gesellschaft in Berlin. Vermutlich war er nach der Ausbildung bei verschiedenen Berliner Stadtzweigstellen der Disconto-Gesellschaft tätig. Nach der Fusion der Disconto-Gesellschaft mit der Deutschen Bank im Oktober 1929 wurde er in das vereinigte Institut übernommen. 1935 wurde er in die Zentrale versetzt und dort mit geringeren Aufgaben betraut. Am 30. April 1937 wurde er als Jude entlassen. Die Aussage, dass er von der Deutschen Bank ein Angebot erhalten hätte, zu einem befreundeten Unternehmen nach Kairo zu wechseln, lässt sich nicht verifizieren. Nach seiner Entlassung nahm er eine Vertretertätigkeit an, starb aber wenige Monate später an Nierenversagen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Bankangestellter spielte er im Nebenerwerb in der Dreimannkapelle "Rosé" an den Wochenenden in Berliner Tanzlokalen. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank (bzw. Vorläufer): | 1915 oder 1916 Disconto-Gesellschaft, Berlin | ||||

| Austritt: | 30.04.1937 | ||||

| berufliche Laufbahn: |

1915/16 - 29.10.1929 Disconto-Gesellschaft, Berlin (Lehre, Angestellter) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Prenzlauer Berg, Winsstraße 63 | ||||

| Literatur: | Michael Schäbitz, Hans Rosenthal. Jüdische Miniaturen Band 19, Berlin 2004, S. 8-12; Hans Rosenthal, Zwei Leben in Deutschland, Bergisch Gladbach 1980, S. 20-34 | ||||

| Archivquellen: | HADB, B0381 | ||||

| Weblink: |

Zeige Inhalt von Rothschild, Eduard

| Vor - und Nachname: | Eduard Rothschild | ||||

| Geburtstag: | 19.01.1885 | ||||

| Geburtsort: | Frankfurt am Main | ||||

| Sterbetag: | 26.11.1950 | ||||

| Sterbeort: | New York | ||||

| Fotos: |

|

||||

| Lebensweg: | Eduard Rothschild stammte aus Frankfurt, war aber nicht erkennbar mit den Vertretern des berühmten Bankhauses gleichen Namens verwandt. Nach einer Lehre bei der Frankfurter Privatbank E. Ladenburg sammelte er Auslandserfahrungen an der Lyoner Börse. 1905 begann er eine Tätigkeit bei der Frankfurter Filiale der Dresdner Bank, von der er 1912 zur Brüsseler Filiale der Deutschen Bank wechselte. Während des gesamten Ersten Weltkriegs war Rothschild zum Militärdienst eingezogen. Da die Deutsche Bank mit dem Kriegsende ihre Filiale in Brüssel schließen musste, kehrte Rothschild in seine Heimatstadt zurück und wurde von der Frankfurter Filiale der Deutschen Bank übernommen. 1923 wurde er zu einem der Direktoren der Filiale Frankfurt ernannt. Der Name "Rothschild" wirkte sich - zumal als Bankier - nach 1933 besonders belastend aus. Trotzdem konnte er sich verhältnismäßig lange als Filialdirektor der Deutschen Bank halten, auch wenn er in der Außenkommunikation kaum mehr präsent war. Nach seiner zwangsweisen Pensionierung emigrierte er 1938 mit seiner Frau Luise, geb. Oppenheim,(geb. 26. Juli 1897), mit der er seit 1917 verheiratet war, und dem gemeinsamen Sohn Hans Eduard (geb. 4. März 1932) in die USA. Im September 1941 beschlagnahmte die Geheime Staatspolizei die noch vorhandenen Vermögenswerte Eduard Rothschilds, darunter auch ein Sonderkonto, auf das die Pensionszahlungen der Deutschen Bank an ihn überwiesen wurden. Gleichzeitig stellte die Deutsche Bank die Pensionszahlungen an Eduard Rothschild ein, die erst 1951 (an seine Witwe) wieder aufgenommen wurden. Am 22. Juni 1944 erhielt Rothschild die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Er starb 1950 in New York. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank bzw. Vorläufer: | 23.09.1912 | ||||

| ausgeschieden: | 31.12.1937 (pensioniert) | ||||

| Laufbahn: |

01.10.1900 - 01.10.1902 Bankhaus E. Ladenburg, Frankfurt am Main (Lehre) |

||||

| letzte bekannte Adresse: | Frankfurt am Main, Feuerbachstraße 11, dort Stolperstein verlegt im Juni 2024 auf Initiative der Deutschen Bank | ||||

| Emigration: | Oktober 1938 in die USA | ||||

| Archivquellen: | HADB, P03/R0001/I + II + III; HADB, P03/R0494 | ||||

| Literatur: | Die Deutsche Bank in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 2005, S. 105f. | ||||

Zeige Inhalt von Rothziegel, Mirjam

| Vor- und Nachname: | Mirjam Rothziegel, verh. Gottheim |

| Geburtsdatum: | 13.11.1913 |

| Geburtsort: | Berlin |

| Sterbedatum: | unbekannt |

| Sterbeort: | Auschwitz |

| Lebensweg: | Mirjam Rothziegel stammte aus Berlin. Über ihre familiäre Herkunft, Schul- und Berufsausbildung ist nichts bekannt. In den Ausgaben des Jüdischen Adressbuchs für Groß-Berlin von 1929/30 und 1931/32 ist sie unter der Adresse Zehdenicker Straße 10 aufgeführt. Ab Mitte der 1930er-Jahre ist sie auch unter den jüdischen Angestellten der Berliner Zentrale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft aufgelistet. Sie war in der untersten Tarifgruppe beschäftigt und wurde am 31. März 1937 wegen ihrer jüdischen Herkunft entlassen. Vermutlich nach ihrem erzwungenen Ausscheiden aus der Bank heiratete sie Berthold Gottheim (8. August 1892 in Weißenhöhe (Posen) - 1943 Auschwitz), der als Gleisbauarbeiter bei der Reichsbahn beschäftigt war. Am 12. Januar 1943 wurde das Paar mit dem 26. Transport von Berlin nach Auschwitz deportiert, wo sich ihre Spur verliert. Die gemeinsame Wohnung in der Flensburger Straße 11 wurde am 15. Mai 1943 geräumt. |

| Eintritt in die Deutsche Bank: | unbekannt |

| Austritt: | 31.03.1937 |

| berufliche Laufbahn: |

unbekannt - 31.03.1937 Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Zentrale Berlin |

| letzte bekannte Adresse: | Berlin-Tiergarten, Flensburger Straße 11 (ab 01.10.1935) |

| Transport: | 12.01.1943 von Berlin nach Auschwitz |

| Archivquellen: | HADB, B381 |

| Literatur: | Berliner Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 408 |

| Weblinks: |

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1060504 https://blha-digi.brandenburg.de/rest/dfg/sVEEHceGRnTtmSIB https://www.geni.com/people/Berthold-Gottheim/6000000063790206241 |

Zeige Inhalt von Ruben, Henry

| Vor- und Nachname: | Henry Ruben | ||||

| Geburtsdatum: | 28.06.1873 | ||||

| Geburtsort: | Hamburg | ||||

| Sterbedatum: | 27.03.1943 | ||||

| Sterbeort: | Theresienstadt | ||||

| Dokument: |

|

||||

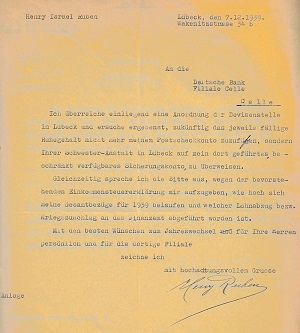

| Lebensweg: | Henry Ruben war der Sohn des Hamburger Kaufmanns Philipp Jacob (später Ruben) und dessen Frau Friedchen, geb. Adler. 1890 begann Ruben eine Lehre im Celler Bankhaus David Daniel, eine 1829 von der jüdischen Familie Daniel gegründete Firma, in der er nach seiner Ausbildung tätig blieb. Am 15. Januar 1901 heiratete Henry Ruben in Minden Jenny Grete, geb. Hammerschlag (10. März 1878 in Lübeck - 23. Dezember 1942 in Theresienstadt), Tochter des Fellhändlers Moses Hammerschlag. Beide Ehepartner stammten aus jüdischen Familien. Im gleichen Jahr wurde das Bankhaus Daniel von der Hannoverschen Bank, die bereits seit 1899 kommanditistisch beteiligt war, übernommen. Das Geschäft wurde als Filiale unter dem Namen „Hannoversche Bank vormals David Daniel“ fortgeführt. 1908 wurde Ruben in die dreiköpfige Direktion der Filiale aufgenommen. Als 1920 die Hannoversche Bank von der Deutschen Bank übernommen wurde, blieb Ruben einer der Direktoren der Filiale Celle. 1910 ließen sich Henry und Grete Ruben vom Celler Architekten Otto Haesler ein Einfamilienhaus an der Berggartenstraße 20 errichten. Henry Ruben war als dritter Vorsteher und Rechnungsführer aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde in Celle. Außerdem spielte er in der Kommunalpolitik eine gewisse Rolle. Nach dem Ersten Weltkrieg engagierte er sich für die liberale Deutsche Demokratische Partei und für verschiedene Vereine, etwa den „Gemeinnützigen Verein“. 1926 schied Henry Ruben aus der Deutschen Bank aus und im Jahr darauf zog das Ehepaar nach Lübeck, den Geburtsort von Grete Ruben. In Lübeck hatte Ruben von 1939 bis 1942 den Vorsitz der Jüdischen Gemeinde inne. Ihr 1927 erbautes Haus in der Wakenitzstraße 34b in Lübeck müssten Henry und Grete Ruben im April 1942 verlassen. Das Haus war wie ihr gesamtes Vermögen dem Deutschen Reich verfallen. Sie zogen ins Asyl der Jüdischen Gemeinde in der St. Annen-Straße 11 in Lübeck. Am 20. Juli 1942 wurden beide zusammen mit mehr als 800 Personen von Hamburg nach Theresienstadt deportiert (Transport VI/2). Grete Ruben starb dort am 23. Dezember 1942, Henry Ruben am 27. März 1943. |

||||

| Eintritt in die Deutsche Bank, bzw. Vorläufer: | 1890 (Bankhaus David Daniel, Celle) | ||||

| Austritt: | 1926 | ||||

| berufliche Laufbahn: |